«Никакой исторической памяти о Нур-Султан не осталось ни в русском, ни в татарском народе. Никто даже не помышляет, чтобы установить ей памятник в Крыму от имени правительства Татарстана как женщине, объединившей на определенное время Бахчисарай, Москву и Казань», — сетует ведущий научный сотрудник Института истории им. Марджани АН РТ Искандер Измайлов. В новой статье автор «БИЗНЕС Online» рассуждает о борьбе против памяти народа, о том, почему ее лучше формировать, чем потом с ней бороться, и кто такая Сузге и зачем она «сделала харакири».

Искандер Измайлов: «Историческая память, какая бы она ни была, даже выдуманная и вновь обретенная, — это народная память»

Искандер Измайлов: «Историческая память, какая бы она ни была, даже выдуманная и вновь обретенная, — это народная память»

Женщины в татарской истории: память о прошлом и современная политика

Англо-американский поэт Уистен Хью Оден, получивший множество литературных премий и наград, кроме Нобелевской, известен своими афоризмами. Недавно в в российском издательстве вышел его сборник «Чтение. Письмо. Эссе о литературе», который позволяет погрузиться в мир, полный куртуазных размышлений, аллюзий и потаенных смыслов Одена. Например, есть у него такое высказывание: «Будем благодарны художнику за то, что хотя бы иногда он уводит нас от действительности, ибо это единственное, что нам необходимо, как отдых и сон. Но вместе с тем художник открывает нам правду, которую мы либо не замечаем впопыхах, либо стыдимся смотреть ей в глаза». Автор фразы глубоко прав.

Плохие историки обычно пишут и говорят то, что хотят читать и слышать власть и публика, хорошие — открывают правдивое прошлое. Но только умные — говорят об источниках наших знаний, раскрывая прошлое так, как его видели современники, которых мы пытаемся понять. Поэтому дилемма историка не в «возвышающем нас обмане» или «тьме низких истин», как писал наше все Александр Пушкин. Реальная история — это не то, что писал некий сочинитель. Прошлое, открывающееся по текстам или, как принято сейчас говорить, «большим нарративам», — это внешняя канва событий.

Огромный пласт истории лежит за этими пределами. Например, крупнейший российский историк Сергей Соловьев, о котором мы говорили в одной из прошлых статей в связи с евразийскими духовными исканиями его сына Владимира Соловьева, написал огромный труд «История России с древнейших времен» — 29 томов. В них он подробнейшим образом изложил, скомпилировал сведения почти всех известных ему источников. Раскрыл ли он тему истории России, объяснил ли извилистость ее исторического пути? Ничуть. Его ученик и последователь Василий Ключевский, избавленный от необходимости излагать саму ткань прошлого, выдал «Курс русской истории» в 9 томах, где постарался проанализировать внутренние и внешние механизмы исторических процессов, борьбы сословий и хозяйственных процессов.

Но и этот труд не поставил точку в процессе осмысления прошлого. Новые поколения учеников, последователей и критиков открывают все новые и новые грани и проблемы прошлого. Каждый полустанок на этом пути — новая монография. И путь этот никогда не будет закончен. Можно прямо сказать, что прошлое так же неисчерпаемо, как атом и геном. Не говоря уже о том, что объем прошлого с каждым годом и десятилетием увеличивается.

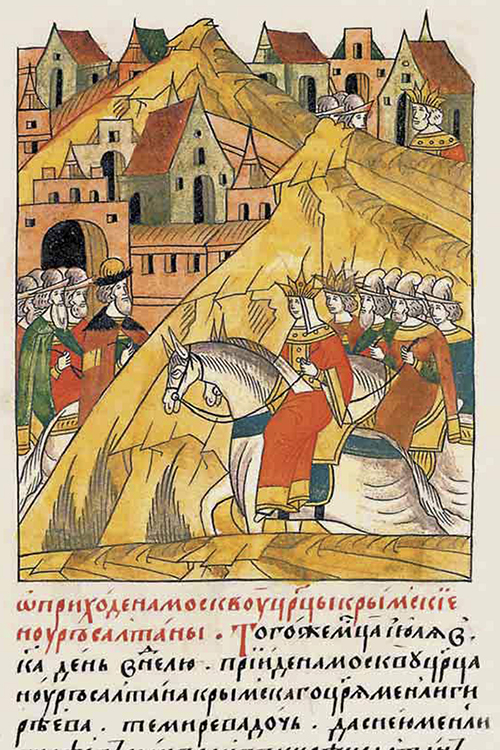

«Нур-Султан была одной из самых успешных женщин эпохи Казанского ханства» (приход в Москву царицы крымской Нур-Салтан. Великий князь всея Руси Василий Иванович встретил ее с честью с боярами)

«Нур-Султан была одной из самых успешных женщин эпохи Казанского ханства» (приход в Москву царицы крымской Нур-Салтан. Великий князь всея Руси Василий Иванович встретил ее с честью с боярами)

Самая успешная женщина Казанского ханства

Но вернемся к мыслям заинтересовавшего нас Одена. В его эссе о литературе «Рука красильщика» (1963) была им высказана другая интересная мысль, привлекшая мое внимание созвучием мыслям о личностях прошлого: «Есть книги, незаслуженно забытые, но нет ни одной, которую бы незаслуженно помнили». Эта фраза может показаться несколько тривиальной, хотя характерна для стиля Одена-эссеиста. Вот уж действительно — никогда не знаешь, как «слово наше отзовется». Мне показалось, что фраза эта очень удачно вписывается в размышления об исторической памяти и ее извилистом и сложном характере. Перефразируя ее, можно прямо сказать, что есть исторические личности, которых незаслуженно забыли, но нет ни одной, которую бы незаслуженно помнили.

Мы ранее говорили об Идигее и памяти о нем. Насколько она разительно менялась с течением времени, от автора к автору, в свете одной руководящей концепции к другой. Может даже показаться, что его посмертная жизнь не менее впечатляющая и головокружительная, чем его земная судьба. Вполне вероятно, что в истории не так много личностей, чья жизнь после смерти закладывала такие пируэты. Хотя я знаю еще несколько подобных биографий. Для татарской истории подобные примеры не редки. В качестве примера возьмем несколько женских образов.

Первое место среди таких исторических персонажей, несомненно, принадлежит ханбике Нур-Султан. Вероятно, это была одна из самых успешных женщин эпохи Казанского ханства. Происходила из самого знатного и могущественного рода мангытов, была дочерью бия Темира, сына Мансура и внука Идигея. Как правило, всех дочерей потомков Идигея охотно брали в жены различные Чингисиды, стремящиеся за счет родни тестя укрепить свою власть. Нур-Султан рано выдали замуж за казанского хана Ибрагима. Брак был счастливым — супруга родила мужу нескольких сыновей. Но они не были наследниками престола, уступая старшинство другим сыновьям Ибрагима.

После смерти хана в Казани наступило время политической нестабильности, к Нур-Султан посватался крымский хан Менгли-Гирей. Она вышла за него замуж и увезла своих сыновей — Мухаммада-Амина и Абдула-Латифа — в Крым. В тот период Крым и Москва были надежными и верными союзниками. Борьбу против них вел хан Большой Орды Ахмад. Менгли-Гирей и великий князь Иван III дружили против него, неоднократно выступая в походы. Но сама Нур-Султан понимала, что у ее детей нет будущего в Крыму, поэтому пыталась устроить их на престол в Казани. Тем более они достигли совершеннолетия.

С целью решить этот вопрос она даже предприняла большое дипломатическое путешествие в Москву, где князь Иван III встречал ее по самому высшему дипломатическому церемониалу. Переговоры прошли, очевидно, успешно. В результате она оставила на попечение великого князя своих сыновей, которые поступили на военную службу. Мухаммад-Амин был одним из командующих Русской армией в войнах с Речью Посполитой. В битве при Ведроши в 1505 году он успешно командовал авангардом, сокрушившим польско-литовскую армию. Потом он и его брат попеременно занимали трон Казанского ханства. Это была отдельная история, которая, поверьте, заслуживает целого приключенческого романа.

«Памятью о Сююмбике дышат сами камни и кирпичи Казанского кремля» (Сююмбике с сыном Утямышем-Гиреем)

«Памятью о Сююмбике дышат сами камни и кирпичи Казанского кремля» (Сююмбике с сыном Утямышем-Гиреем)

Феномен Сююмбике

Ум, влияние и дипломатические таланты матери сильно помогли султанам, которых в то время было довольно много при московском дворе, добиться значительных успехов в жизни, стать ханами и вписать свое имя в историю. Повторю, что все это во многом благодаря и при поддержке матери. Многие историки заинтересовались судьбой Нур-Султан. Знаменитый историк Николай Бережков даже посвятил ей развернутую научную биографию. Я даже слышал от многих людей сетования на то, что место главной героини татарского народа должна по праву занимать именно Нур-Султан — фигура, знаменитая как в татарском мире (разделяя вместе с супругом трон в Казани и Крыму), так и на Руси. Причем, в отличие от многих других персонажей, она была лояльна Московскому государству и пользовалась уважением со стороны государя всея Руси Ивана III.

Казалось, есть все, чтобы получить народную любовь и признание потомков. Но нет. У татарских историков ни прошлого, ни современности ее судьба не нашли серьезного отклика. Никакой исторической памяти о ней не осталось ни в русском, ни в татарском народе. Никто даже не помышляет, чтобы установить ей памятник в Крыму от имени правительства Татарстана как женщине, объединившей на определенное время Бахчисарай, Москву и Казань и везде пользовавшейся почетом и уважением. Это доказывает, что, кроме прямых и непосредственных заслуг перед своим народом и историей, нужно что-то еще. Наверное, трагедия. Именно кровь и слезы служат лучшим средством для того, чтобы попасть в народную память. Но и это не точно.

Если личная драма — пропуск в народную память, то у другой нашей героини этого было больше, чем у многих. Можно сказать, что памятью о ней дышат сами камни и кирпичи Казанского кремля. Есть легенда, которую часто рассказывают туристам экскурсоводы, что Сююмбике (Сююн-бика) бросилась с башни в центре Казанского кремля, чтобы не попасть в плен к врагам. Это показывает, как сложно и одновременно просто формируется исторический образ и насколько он далек от реалий истории. Это как раз то, что должна изучать историческая антропология, и то, что понимается как «историческая память».

Попробуем рассмотреть этот феномен, обращаясь к ее образу. Историческая личность Сююмбике (Сөйунч-бике, Сююнбик-царица, Сумбека) была женой казанских ханов — Джана-Али (1533–1535), Сафы-Гирея (1535–1546) и Шейха-Али (с 1551 года). Она, как и Нур-Султан, дочь мангытского бия, бия Юсуфа, и ее так же рано, буквально едва по достижении ею совершеннолетия, выдали замуж за казанского хана Джана-Али, тоже молодого, хотя и не 15 лет, как писал анонимный автор легендарной и часто фантастической «Казанской истории». Этот брак был дипломатическим и должен был укрепить власть хана Джана-Али, брата касимовского хана Шейха-Али, который пользовался покровительством московского правительства.

Плененная царица Сююмбике, покидающая Казань. Художник: В.Г. Худяков

Плененная царица Сююмбике, покидающая Казань. Художник: В.Г. Худяков

Спасаясь от казанской аристократии, пыталась бежать к отцу, но попала в засаду

Но политика хана Джана-Али вызвала недовольство казанской аристократии. В 1535 году он был свергнут, заточен в тюрьму в Иски-Казани, чуть позже — казнен. Возведенный на казанский престол новый хан Сафа-Гирей взял в жены Сююн-бике. Он вел наступательную военную политику в отношении Московского государства, что вновь вызвало недовольство казанской аристократии. Это привело в 1546 году к мятежу и свержению хана. Сафа-Гирей и его жена бежали к ее родичам в Ногайскую Орду, где смогли заручиться поддержкой отца Сююмбике, который поддержал их в борьбе за Казань.

Короткое правление Шейха-Али и его репрессии в отношении казанской аристократии накалили обстановку. В июле 1546 года, когда войска Сафы-Гирея с ногайской ратью во главе с братом жены Юнусом подошли к Казани, Шейх-Али бежал. Новый хан, однако, продолжал вести прежнюю политику, периодически ведя войны с Москвой. Пик политической карьеры Сююмбике пришелся на 1549 год, когда в марте Сафа-Гирей скоропостижно скончался, оставив правителем малолетнего сына Утямыша-Гирея. Ханбике стала регентшей и фактической правительницей Казанского ханства вместе с огланом Кучаком (Кощаком).

Ее правление вызвало недовольство царя Ивана IV, который начал войну. Поход на Казань в 1550 году закончился неудачей. Весной 1551-го Сююмбике, спасаясь от заговора казанской аристократии, пыталась бежать к отцу, но попала в засаду и была передана в Москву, где ее выдали замуж за касимовского хана Шейха-Али. По слухам, которые попали в дипломатическую переписку Ивана IV с ее отцом бием Юсуфом в 1554 году, муж плохо к ней относился и даже мучил. Дата смерти и место погребения Сююмбике неизвестны. Таковы сухие факты.

Историческая личность часто играет разные роли при жизни и еще чаще превращается в набор клише, которые используют потомки для объяснения прошлого. В полной мере это является правильным для такой личности, как казанская и касимовская ханбике Сююмбике. Историческая роль ее была яркой и трагической. Таков был удел женщин во всем средневековом мире, где они были не просто на вторых ролях, но игрушками и жертвами в руках мужчин. Но личная трагедия Сююмбике, совпавшая со временем падения Казанского ханства, определила ее связь с этим событием, придав ему отсвет личности женщины. Она была одной из немногих правительниц в мусульманском мире, и это не могло не привлечь к ней внимания.

Образ «матери нации»

В исторической памяти ее яркая и насыщенная событиями жизнь стала предметом художественного осмысления. Именно такой ее образ привлек к ней внимание писателей и поэтов России эпохи романтизма, запечатлевших его в поэмах, пьесах и даже опере. Первым стало историко-публицистическое сочинение «Казанская история» (или «История о Казанском царстве»), разные редакции которого составлялись в конце XVI — середине XVII века. В ней Сунбика описывается как умная и красивая, но коварная женщина, повинующаяся не политическим расчетам, но своим чувствам (любви, ревности, ненависти). Ее яркий образ в этом сочинении стал определяющим для русской литературы, касавшейся истории Казани и ее завоевания.

В XVIII веке появились русские исторические поэмы, где Сююмбике стала символом Казани, средоточием антирусских сил, при этом ее образ — это жестокая и коварная, хотя и чувственная женщина. Можно назвать следующие произведения: М. Херасков «Россияда», А. Грузинцев «Покоренная Казань», Г. Державин «Грозный, или Покорение Казани». В век романтизма образ Сумбеки стал трактоваться как романтическая натура, приносящая политику в жертву своим чувствам: Глинка «Сумбека, или Падение Казанского царства», Рыбушкин «Иоанн, или Взятие Казани». В середине XIX века с движением в сторону реализма в романах образ царицы предстает более сложным и трагичным, пример — произведение Лапина «Взятие Казани».

Из русской культуры ее образ вернулся в татарскую, став неотъемлемой частью формирующегося образа «матери нации». Образ Сююмбике является удивительным примером, связующим разные культурные миры, а в XIX веке он нашел материальное воплощение в почитании проездных башен воеводского двора Казанского кремля конца XVII столетия. В историческую память татарского народа ее образ проникает из русской литературы и переосмысливается в качестве образа родины, которую предали, а судьба Сююмбике переплелась с падением Казани.

В татарских исторических сочинениях различных жанров (от исторических трудов Марджани, Фаизханова, Атласи до романов и стихотворений Исхаки, Гафури и др.) и исторических драмах (Фазыл Туйкин) образ Сююмбике являлся символом сопротивления русскому завоеванию, борьбы за национальную свободу. А ее трагическая судьба, предвосхищающая падение Казанского ханства, вызывала катарсис, стремление к продолжению борьбы за свободу. В художественном отношении широко известен «Баит о Сююмбике», впервые опубликованный в 1912 году, он явно восходит к популярным произведениям историка Ризаэддина Фахретддина и плачу Сунбеки из «Казанской истории». В Казани с октября 1913 года по январь 1918-го издавался журнал с женской направленностью «Сююмбике». Вернулся он в начале 1990-х.

«Высшим накалом страстей и апофеозом почитания образа Сююмбике стало открытие в Касимове в 2022 году близ старой мечети памятника Сююмбике»

«Высшим накалом страстей и апофеозом почитания образа Сююмбике стало открытие в Касимове в 2022 году близ старой мечети памятника Сююмбике»

Страдания и траур консолидируют сильнее, чем триумф и успех

Уже в 1917 году образ Сююмбике нашел материальное воплощение и был у татар перенесен на русскую проездную башню XVII века внутри Казанского кремля, возведенную в том месте, где ранее была дворцовая мечеть и мавзолеи казанских ханов. С этого момента она неофициально носит название башня Сююмбике. Так историческая память народа перенесла почитание этого места у татар на выстроенную русскую башню, соединив образ ханской Казани с образом Сююмбике.

Позднее в татарской литературе был создан романтический и идеализированный образ царицы (Фатых Амирхан, Шагит Ахмадеев и др.), что дает повод автору размышлять о судьбах татарского народа и переплетении его трагедии с судьбой опальной ханбике. В этих произведениях она отождествляется с самим народом как его «дочь» и даже «мать нации». Через эмигрантскую татарскую литературу ее образ проник и в турецкую. В 1990-е ее романтический облик и трагедия были вписаны в трагедию народа, став ярким образом свободолюбия и непокорности (Рабит Батулла, Мусагит Хабибуллин, Ризван Хамид и др.).

Высшим накалом страстей и апофеозом почитания образа Сююмбике стало открытие в Касимове в 2022 году близ старой мечети памятника Сююмбике. История его создания и разгоревшаяся дискуссия вокруг него требуют специального изложения, что выходит за рамки нашей темы. Достаточно сказать, что это первый и пока единственный памятник татарскому средневековому историческому деятелю (исключение составляет поэт Кул Гали, памятник которому был открыт в Казани в 2005 году в парке Тысячелетия).

Если рассмотреть причины такой популярности Сююмбике в рамках концепции исторической памяти, можно свести ее в несколько смысловых блоков: «бремя памяти» — отсылка к прошлому как важнейшая эффективная скрепа для консолидации нации. «Культурная травма» — страдания и траур консолидируют сильнее, чем триумф и успех; «конструирование памяти» — важное значение забвения и воспоминания для конструирования национальной памяти. «Изобретенное прошлое» — выявление расхождения между научным исследованием и сконструированной национальной памятью.

Скандал в Тобольске

В концепции исторической памяти здесь вопрос в другом: как из русской публицистики на эту башню была перенесена история, связанная с Сююмбике? Моя версия без излишней детализации такая: данное место, поскольку это территория Кремля, долгое время в XVI–XVIII веках было закрыто, во всяком случае для татар, как и для любого гражданского населения, не связанного со службой. Значит, оно было покрыто тайной. Я думаю, часть этого места, где находился мавзолей, была сравнена с землей, закопана, но существовала в памяти мусульман как святое место.

Неслучайно в начале XIX века сюда даже приходили татары и молились. Такая память сохранялась даже в советское время. Вспомним, что культ неких святых мест существовал в разных регионах. А в 1990-е первое, что мы видим на фотографиях, связанных с возрождением ислама, — Кремль, где молятся именно в этом месте. Т. е. личность и трагическая судьба ханбике стали не только достоянием истории, но и, выйдя за ее пределы, оказались символом трагедии Казанского ханства. При этом, олицетворяя некий очистительный катарсис возрождения нации, стали символом, объединяющим татарскую и русскую историю и культуру.

Другой, казалось бы, гораздо более «правильный» образ татарской исторической личности — Нур-Султан — оказался невостребованным исторической памятью татарского народа, оставшись за пределами общественного сознания и актуализации прошлого. Но в татарском общественном сознании есть и другие исторические образы, которые показывают, несколько иногда причудлива бывает историческая память народа.

В этом году в Тобольске разразился большой скандал, вызванный попыткой поставить памятник татарской женщине Сузге, легендарной жене хана Кучума. Детективная часть этой истории неоднократно описывалась в СМИ. Нас же интересует, что знает об этом персонаже историческая наука и как к нему относится. Если Нур-Султан и Сююмбике вполне исторические персонажи, сведения о которых сохранились в целом ряде средневековых сочинений, и их жизнь с определенными лакунами известна, то Сузге — это персонаж чисто легендарный.

Кучум и Сузге Ханым, рисунок Михаила Знаменского, 1880-е годы

Кучум и Сузге Ханым, рисунок Михаила Знаменского, 1880-е годы

Кто такая Сузге?

Первые сведения о ней сохранились в так называемой «Истории Сибирской» тобольского картографа Семена Ремезова, написанной в начале XVIII века на основе сокращений ранних сибирских летописей и дополненной устными преданиями и собственными умозаключениями автора. Часто отделить их друг от друга сложно, поскольку таково было понимание науки в то время. Спор о том, имел ли какие-то реальные устные сведения автор, еще не окончены.

Реальные исторические песни сибирских татар и русских никаких сведений о женах Кучума не сохранили. Нельзя исключить, что появление имени Сузге связано с урочищем Сузге-Тура, или Сузгун, которое Семен Ремезов или его информаторы связали с именем придуманной жены Кучума. Дело в том, что в этой летописи Ремезов дал волю писательскому дару, переписывая в свою «летопись» «подробности» из различных книг, которые выявили источниковеды.

Надо подчеркнуть, что в именнике татар Сибири такого имени или производных от него нет, о чем подробно написала тюрколог Ханиса Алишина в специальном труде, посвященном топонимике и антропонимике. Повторим, единственное упоминание имени Сузге сохранилось только в «ремезовской летописи», которая отстает от реальных событий завоевания Сибири почти на 150 лет. Т. е. никакой реальной памяти ни у русских, ни у татар об этом персонаже нет. Мы имеем дело с «топонимическим фольклором» — это когда информатор, пытаясь объяснить то или иное название, сочиняет цельную историю. Конечно, это устное народное творчество, но едва ли стоит ждать от ее отражения реального прошлого.

Впервые ввел в науку это сочинение Герард Фридрих Миллер, с которым в свое время спорил Михайло Ломоносов, обвиняя в политических ошибках недооценки значения русской истории. А по сути, выступал против строгого анализа источников, которые предлагали Шлецер и Миллер. Последний по приказу Академии наук приехал в Сибирь, где собрал бесценные источники, включая ранние сибирские летописи, содержащие сведения по истории сибирских народов, завоеванию Сибирского ханства и последующему освоению Сибири.

Казацкий атаман вступает в ханские палаты и видит, что Сузге делает себе харакири

По итогам своих изысканий Миллер написал многотомную «Историю Сибири», где, ссылаясь на труд Ремезова, упомянул о двух женах Кучума. Одна была якобы дочерью Девлета-бая и проживала в Бицыктуре на Панином бугре, «другую же звали Сусге». Она якобы жила в 6 верстах ниже Тобольска на месте, которое «до сих пор называется Сусгунским мысом». Т. е. все сведения о самой жене хана исчерпываются ее проживанием на некоем мысу, носящем ее имя. Поскольку в истории топонимики такие факты широко известны, нет оснований считать Сузге историческим персонажем. Тем более ни одна более ранняя летопись начала XVII века никаких упоминаний о ней не содержит.

Подлинная слава Сузге началась, когда тобольский поэт, автор бессмертного «Конька-Горбунка» Петр Ершов (1815–1869) сочинил романтическую поэму «Сузге». В ней излагается история молодой женщины Сузге, которая тайно влюблена в молодого красавца Мухаммада-Кула, но ее насильно отдают в жены старому хану Кучуму. Во время похода Ермака она остается в своем замке — «грозной крепости Сузге». По мнению поэта, и крепость, и жена хана имели одно имя. Может, он думал, что у татар так всегда делалось.

Казаки приступили к осаде и скоро вынудили татар покинуть город в обмен на то, что Сузге останется в городке и станет женой атамана Грозы. Драматическая развязка наступила в момент, когда сгорающий от страсти казацкий атаман вступает в ханские палаты и видит, что Сузге делает себе харакири. «„Что ты сделала, царица?“ — вскрикнул громко воевода. Кровь рукою зажимая, вдруг царица задрожала, на Грозу она взглянула… Это не был взор отмщенья. Это был последний взор!»

Даже из этого отрывка понятно, что талант на этот раз изменил Ершову. Ничего нет в этом от искрящегося и остроумного стиля «Конька-Горбунка». Тяжелый, натужный и аляповатый стиль а-ля русская старина просто убивает поэму. Никакого драматизма или накала страстей нет, катарсис не наступает. Чем-то этот стиль неуловимо напоминает литературные пародии Козьмы Пруткова. Впрочем, каждый может составить свое впечатление об этой поэме.

Для нас важно отметить, что Сузге является неким вторичным отблеском той славы, которой был окутан образ Сююмбике в русской литературе и драматургии того времени. Старый хан, романтическая любовь, верность долгу, страсть завоевателя к покоренной женщине, которая персонифицирует всю страну, в данном случае всю Сибирь. Все эти элементы взяты из «Казанской истории» или романтических произведений о Сююмбике. Т. е. ситуативно и типологически образ Сузге похож на образ Сююмбике, поскольку он распространился среди русской читающей публики в XVII–XIX веках, только с сибирским колоритом.

Лучше формировать историческую память, чем потом с ней бороться

Как бы то ни было, поэма в силу своего невысокого художественного решения оказалась надолго забыта. А главное, у татар она не нашла никакого отклика. Только убеждала, что татарская история глубоко запрятана и скрыта. Исторически у татар никаких преданий о ней не было и быть в принципе не могло. Это все возвратный и вновь обретенный фольклор. В период национального пробуждения в начале XXI века татары начали искать и обретать свое прошлое. Обсуждение неких персонажей и образов в русской культуре и общественном мнении заставило их «вернуть» себе Сузге, сделать ее частью своей исторической памяти.

А поскольку сама Сузге, в отличие от Кучума, женщина страдающая, с трагической судьбой, которая не сражается и молча умирает, чтобы не покориться завоевателю, это делает ее некоей компромиссной фигурой татарской истории в Сибири. Как и в случае с памятником Сююмбике в Касимове, это попытка уйти от конфликта, который вызывает имя Кучума, а также найти персонаж, который бы наделял татар не просто историей, но и персонифицировал ее. Характерно, что все увещевания историков и попытки объяснить неисторичность этого образа наталкиваются на обвинения в непонимании местной специфики и нежелание пойти навстречу общественности.

Та же попытка главного «бесогона» нашего телевидения уважаемого Никиты Михалкова обосновать правильность запрета на часть исторических персонажей татарской истории — все это будет не умиротворять общественность и врачевать исторические драмы и раны, а только растравлять их, ковырять и делать еще болезненнее. Разбойник Ермак в этой традиции — герой российской истории, а хан Кучум, защищавший свою землю, — враг России. С такими нравственными и историческими ориентирами мы быстро вернемся к временам, когда у нерусских народов опять не останется исторических личностей, а имеющиеся будут запрещены к упоминанию.

В то время как историческая память, какая бы она ни была, даже выдуманная и вновь обретенная, — это народная память. Хотят политики или историки навязать свое мнение народу, это надо делать не запретами и похищениями, а вдумчивым и серьезным разъяснением. Утверждением новых исторических персонажей, их пропагандой, а не запретами. Все мы помним, чем кончилась борьба против исторической памяти советской власти. Сначала она смягчилась, а потом приказала долго жить.

Ведь борьба против памяти народа со стороны политиканов, мнящих себя властителями дум общества, всегда заканчивается однозначно — их поражением. А вот народная память и историческое сознание, какими бы они ни были, торжествуют. Поэтому единственная разумная политика — не идти против течения, а направить в русло, которое будет если и не прямо научным, но хотя бы ближе к нему. Лучше формировать эту историческую память, чем потом с ней бороться. В этом, думается мне, подлинный урок реальной истории.

Комментарии 67

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.