«Среди российских ученых отношение к Идигею всегда было негативным, как к одному из воинственных врагов Москвы. А вот у татарских историков мнения разделились: одни, как, например, Шигабутдин Марджани, относились к нему нейтрально, а Ризаэтдин Фахретдин — резко отрицательно, обвиняя его в гибели Золотой Орды», — пишет в нынешней своей статье ведущий научный сотрудник Института истории им. Марджани АН РТ Искандер Измайлов. Доктор исторических наук рассуждает о понимании коллективной культурной памяти и о том, почему одни исторические личности забываются, а другие у всех на устах.

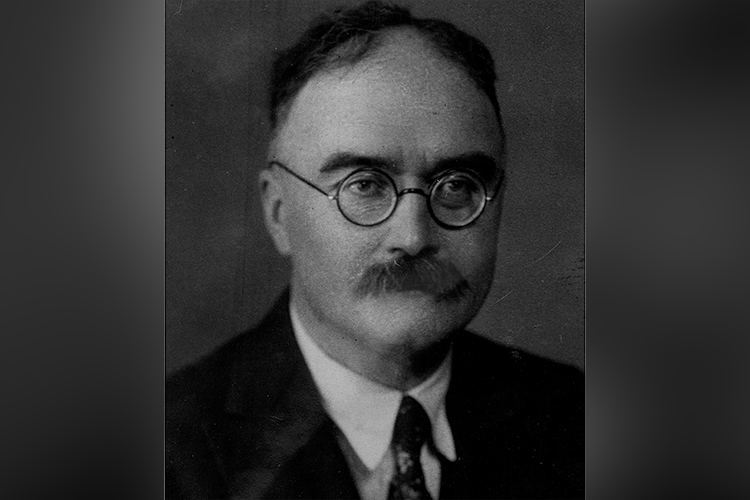

Научный сотрудник Института истории им. Марджани АН РТ Искандер Измайлов

Научный сотрудник Института истории им. Марджани АН РТ Искандер Измайлов

Личности и история: парадоксы памяти

Массы никогда не знали истины. Они требуют иллюзий, без которых они не могут жить.

Зигмунд Фрейд

История давно перестала быть академической наукой, даже если когда-то была таковой. Еще Геродот, кроме чисто научных, ставил цели вполне утилитарные, — показать, почему Азия воюет с Европой и почему греческая цивилизация победит восточную. Но в периоды античности и средневековья читали и обсуждали труды историков от силы десяток процентов населения мира. Труды эти формировали смыслы и сословную идентичность, но на широкие массы их культурные импульсы доходили только в виде мифологем и каких-то понятных народу преданий.

В эпоху модерна все изменилось. История вдруг перестала быть некоей неподвижной данностью из толстых томов, застывшей как муха в янтаре, а стала активно обсуждаться, рефлексируя в умах тысяч людей. И их можно понять — именно в прошлом современные люди ищут опору для своего самосознания, своего места в череде мировых событий и опираются на прошлый культурный опыт и традиции. Отталкиваясь от опыта прошлого, люди хотят понять свое настоящее и выстроить вектор движения в будущее. Отсюда важность осознания точек разлома в прошлом и на деяния предков под определенным углом.

Очень часто при этом понимание прошлого у историков и широких масс может различаться, причем разительно. Я недаром привел в качестве эпиграфа слова великого мыслителя, психиатра и психолога, который размышлял над проблемами не только психозов отдельных людей, но и целых общностей. Под массами он явно понимает нации, давая понять, что если иллюзии и психологические травмы определяют жизнь отдельных людей, то, собравшиеся вместе, они резко увеличивают коллективную суггестию. Но какова природа этих иллюзий или коллективной памяти, насколько она точна и справедлива? Ведь люди часто «помнят» то, что с ними никогда не происходило и отказываются помнить то, что с ними случилось в реальности. А как с этой суггестией справляются нации? И справляются ли?

Для ответов на эти вопросы для нас важен такой аспект культурной памяти, как «воображение» и «изобретение традиции». Основоположником этого подхода считается французский историк Эрнст Ренан (1823–1892). Он был не только историком религии и семитологом, автором первой научной биографии Иисуса Христа на основе разных Евангелий, стремясь показать его жизнь в земной и человеческой ипостаси, которую пытался очистить от чудес и сверхъестественных деталей. Биография так и называлась — «Жизнь Иисуса» (1863).

Первое русское издание вышло в собрании сочинений Ренана (всего в 12 томах, а его художественные романы выходили в других изданиях), а современное, с предисловием отца Александра Меня, в 1990 году, сразу став библиографической редкостью. Книга стала своего рода документальным романом — новаторским как по содержанию, так и по подаче материала. Даже не будем упоминать другие его труды, включая статьи и лекции по истории ислама.

«В 1925 году французский мыслитель Морис Хальбвакс (1877–1945) выпустил труд «Социальные рамки памяти», где сформулировал мысль, что историческая память — это метафора, поскольку память есть только у индивида, после смерти его память также умирает»

«В 1925 году французский мыслитель Морис Хальбвакс (1877–1945) выпустил труд «Социальные рамки памяти», где сформулировал мысль, что историческая память — это метафора, поскольку память есть только у индивида, после смерти его память также умирает»

Для формирования нации важна общая историческая память

Для нас в данном случае важно отметить, что одна лекция Ренана «Что такое нация?», прочитанная в Сорбонне в 1882 году и напечатанная пять лет спустя, приобрела статус классического и во многом провидческого труда, намного опередившего свое время. Фактически западная наука вернулась к ней в 1970-х годах, а в России она приобрела признание через 100 лет после издания. Таковы великие научные труды. Они не стареют со временем, а приобретают благородную патину и нужную крепость (поскольку мы говорим о Франции). В ней историк сформулировал ключевые смыслы, которые, повторюсь, стали ясны многие десятилетия спустя.

В частности, он подчеркнул, что для формирования нации чрезвычайно важна общая историческая память: «Забвение или, лучше сказать, историческое заблуждение является одним из главных факторов создания нации». По мнению Ренана, нации необходимо забыть о насилии, неизбежно лежащем в ее основании, но помнить «общую славу и общие сожаления» — «вместе страдать, наслаждаться, надеяться, вот что лучше общих таможень и границ, соответствующих стратегическим соображениям».

Идея общей памяти получила дальнейшее развитие в европейской социологии, когда она стала осмысливать итоги мировой войны и быстрый рост самосознания наций. И это очень многозначное понятие, включающее в себя изучение памяти о войнах или отражение их в романах, театре, кино, музеях и мемориальных местах (например, кладбищах). Тем самым есть понимание, что память может быть как индивидуальной, так и коллективной, хотя многие историки (даже такие, как основатель школы «Анналов» Марк Блок), возражали против понятия коллективной памяти, считая, что общество не обладает, в отличие от отдельного человека, памятью. Довольно странно, что человек, легко говоривший о менталитете и «молчаливом большинстве», не признавал существования общей памяти у разных слоев общества, например, в средние века.

В 1925 году французский мыслитель Морис Хальбвакс (1877–1945) выпустил труд «Социальные рамки памяти», где сформулировал мысль, что историческая память — это метафора, поскольку память есть только у индивида, после смерти его память также умирает. Отсюда он делал вывод, что «такого феномена, как коллективная память, вообще не существует; то, что называют коллективной памятью, является не воспоминанием, а соглашением между людьми», которое стало частью национальной идеологии. Очевидно, что такие формы коллективной памяти существовали не только в модерновых обществах. В них они просто резко увеличили число участников этой коллективной памяти благодаря газетам, школам и политическим партиям.

«Ян Ассман писал: «По всем признакам похоже, что вокруг понятия воспоминания складывается новая парадигма наук о культуре, благодаря которой разнообразнейшие феномены и области культуры — искусство, литература, политика и общество, религия и право — предстают в новом контексте»

«Ян Ассман писал: «По всем признакам похоже, что вокруг понятия воспоминания складывается новая парадигма наук о культуре, благодаря которой разнообразнейшие феномены и области культуры — искусство, литература, политика и общество, религия и право — предстают в новом контексте»

Понятие коллективной культурной памяти возникло еще в ранних цивилизациях Востока

Но уже на рубеже XX–XXI веков представления о структуре коллективной памяти стали меняться. Важная роль в этих процессах принадлежит немецкому египтологу Яну Ассману, который написал книгу «Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности» (2004). Приведу цитату из нее: «По всем признакам похоже, что вокруг понятия воспоминания складывается новая парадигма наук о культуре, благодаря которой разнообразнейшие феномены и области культуры — искусство, литература, политика и общество, религия и право — предстают в новом контексте».

Последующие труды развили данную тенденцию понимания культурной памяти как одного из самых важных терминов в культурной истории. Интересно, что ключевой причиной обращения к этой теме, исследователи, в частности сам Ассман и его супруга и соавтор Алейда Ассман, называли то, что стали уходить реальные свидетели трагических событий середины XX века. И встал вопрос изучения выработки «культурных форм памяти о прошлом» и закономерности превращения множества индивидуальных памятей в коллективную и культурную память общества.

Если свести все эти тезисы воедино, станет ясно, что понятие коллективной культурной памяти возникло еще в ранних цивилизациях Востока и развивалось вплоть до эпохи модерна, но в разных стратах общества она была разной и часто не совпадала, условно говоря, у простолюдина и аристократа. Подлинный рассвет культурная память переживает в современном обществе, где становится более сложной и многофакторной. Все это, так или иначе, связано с нациестроительством и является важным переживанием больших масс людей. Условно культурную память можно разделить на несколько блоков. Главные такие:

- «бремя памяти» — отсылка к прошлому как к важнейшей эффективной скрепе для консолидации нации;

- «культурная травма» — страдания и траур консолидируют сильнее, чем триумф и успех;

- «конструирование памяти» — важное значение забвения и воспоминания для конструирования национальной памяти;

- «изобретенное прошлое» — выявление расхождения между научным исследованием и сконструированной национальной памятью.

Здесь надо понимать, что хотя все эти блоки приобрели особое влияние и значение для нации эпохи модерна, формируя пласты культурных паттернов, определяющих весь культурный код нации, формируются эти смысловые блоки из элементов, возникших еще в предшествующую эпоху. Чтобы все это не казалось излишней заумью заигравшихся туманными смыслами профессоров, обратимся к некоторым примерам.

«Эмир и карачибек Идигей был сильной личностью, умелым политиком и удачливым полководцем, одержимым желанием власти»

«Эмир и карачибек Идигей был сильной личностью, умелым политиком и удачливым полководцем, одержимым желанием власти»

Идигей был фигурой ренессансного масштаба, Токтамыш на его фоне — блеклая тень

Первое имя, которое приходи на ум, — эмир и карачибек Идигей (или искаженно Эдиге, Идику, Едигей, Идегей) (1350–1420). Он был сильной личностью, умелым политиком и удачливым полководцем, одержимым желанием власти. Его судьба — это приключенческий роман или суровая драма в стиле шекспировского «Генриха IV». Идигей родился в семье аристократа из татарского рода Мангыт. Всю жизнь без остатка посвятил движению по ступеням власти к самым ее вершинам. Служил многим ханам, но всегда знал, когда бросить все и перейти на сторону победителя, предать, утверждая свою власть. Он служил, а потом воевал с ханом Токтамышем и эмиром Аксак-Тимуром, в 1399 году достиг вершин власти, назначая ханов и управляя всей империей от их имени.

Трагедия Идигея была в том, что он сначала разрушал страну, а потом ее укреплял. Но тщетно. Уже при жизни его империя стала дробиться, у него появляются соперники. Остановить этот распад он уже не мог. После гибели Идигея в бою против одного из претендентов на власть, сына Токтамыша, весь Улус Джучи пришел в движение, распадаясь на части. Интересно, если судить по сочинениям современников, об Идигее уже при жизни ходили невероятные слухи и легенды, которые они записывали. Т. е. основа для поэтизации его судьбы была готова, а смерть придала ей законченную форму. Слишком незаурядной была эта личность и ее историческая судьба. Ханы получали все — власть, богатство и почитание еще при рождении.

Как весьма тонко написал об этом французский драматург Пьер Огюстен Карон де Бомарше в комедии «Безумный день, или Женитьба Фигаро» словами главного героя Фигаро, обращенным к графу Альмавиве: «Вы дали себе труд родиться, только и всего. Вообще же говоря, вы человек довольно-таки заурядный. Это не то что я, черт побери! Я находился в толпе людей темного происхождения, и ради одного только пропитания мне пришлось выказать такую осведомленность и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления всеми Испаниями. А вы еще хотите со мною тягаться…»

Вот и Идигей сделал себя сам — на нем держалась империя при хане Токтамыше. Ушел он от него, и Токтамыш не одержал ни одной победы. А Идигей разбил войска Токтамыша, и литовоского князя Витовта, осаждал Москву, разбил Тимуридов. Незаурядная личность даже по меркам того времени.

Конечно, Идигей, аристократ из хорошего татарского рода Мангыт, хоть не первой четверки, стал карачибеком и поднял свой клан на небывалую высоту. Его потомки почти 150 лет диктовали волю ханам в бывшем Улусе Джучи. В Бухаре они даже захватили власть, а в Крыму едва не взяли ее. Словом, память о нем не такая, как об улусбеках Нагае или Мамае, а именно — как о временщике. А ведь Идигей был фигурой поистине ренессансного масштаба, личностью, делавшую историю. Хан Токтамыш на его фоне — блеклая тень.

Размах личности Идигея вызвал невероятный интерес к его судьбе, и все хотели услышать о нем. Неудивительно, что его блестящая и драматичная жизнь стала легендой, а смерть — эпической драмой. Учитывая, что после его гибели империя распалась, неудивительно, что все хотели услышать о нем правду, узнать о нем больше. Для средних веков знание могло передаваться в массы только в виде подобных эпических дастанов. Это и были средства массовой информации того времени.

«Наки Исанбет выпустил сводный текст дастана об Идигее, снабдив большой статьей, в которой доказывал, что Идигей — народный герой в борьбе против ханской власти»

«Наки Исанбет выпустил сводный текст дастана об Идигее, снабдив большой статьей, в которой доказывал, что Идигей — народный герой в борьбе против ханской власти»

Почему Идигей попал во «враги русского народа»?

Но среди историков нет и не было общего мнения о значении этой исторической личности. Среди российских ученых отношение к нему всегда было негативным, как к одному из воинственных врагов Москвы. А вот у татарских историков мнения разделились: одни, например Шигабутдин Марджани, относились к нему нейтрально, а Ризаэтдин Фахретдин — резко отрицательно, обвиняя его в гибели Золотой Орды.

Апофеоза споры достигли в 1940 году, когда Наки Исанбет выпустил сводный текст дастана об Идигее, снабдив большой статьей, в которой доказывал, что Идигей — народный герой в борьбе против ханской власти. Ему оппонировал Хайри Гимади. Спор был закончен после выхода секретного Постановления ЦК ВКП(б) от 9 августа 1944 года, в котором эпос объявлялся «ханско-феодальным», а сам Идигей попал во «враги русского народа». С этого момента вплоть до 1998-го эпос и сама историческая личность оказалась под прямым запретом.

И только спустя полвека, с 1944-го, произведение издали на татарском языке с переводом на русский, выполненный прекрасным поэтом и переводчиком многих эпосов тюрко-монгольских народов («Манас», «Гэсэр» и т. д.) Семеном Липкиным. Тогда же в историографии стала утверждаться более объективный взгляд на Идигея как на крупнейшего политика и военачальника Улуса Джучи. Т. е. если историческую память формировали бы политики и историки, то они бы никогда не выбрали эту личность в качестве героя, а вот народ именно ему посвятил свой дастан.

Сейчас, казалось бы, уже нет места для споров и ожесточения к судьбе этой исторической личности. Но оказалось, что есть. Прошлое вдруг резко актуализировалось в общественном сознании. С одной стороны раздаются голоса, что этот эпос не «народный», а как справедливо указал ЦК ВКП(б) — «ханско-феодальный». Как ни странно, они правы. Этот эпос, как и все героические эпосы, сочиняли не простые скотоводы или кузнецы. Как правило, сочиняли и исполняли эти дастаны особые певцы — акыны, которые насыщали традиционную форму эпоса новым содержанием. Исполняли они их в ставках ханов и аристократии или на больших собраниях по торжественным случаям — облавной охоте, свадьбах или похоронах. Это правда. Вернее, только ее часть.

Для людей в татарских ханствах Идигей был символом свободы воли и самореализации

Суть в том, что акыны сочиняли свои дастаны о многих людях, но слушатели откликались далеко не на всех. Уверен, что были какие-то дастаны, посвященные Токтамышу и Аксак-Тимуру, но они не получили распространения и одобрения у публики. А вот дастан об Идигее, что называется, «зашел», зацепил чувства самых разных людей, заучивался и распространялся. А потом дополнялся и изменялся, но с сохранением общего сюжета, который был близок к историческим реалиям, о которых люди помнили.

Был ли Идигей противоречивой личностью? Конечно, как и всякий исторический персонаж. Если мы посмотрим на русских князей, даже герои былин — Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Александр Невский, Иван Калита — были совсем не ангелами и часто пятнали свои руки кровью не только врагов, но и единокровных братьев. Все они были жестокими, коварными и беспринципными людьми. Даже не будем вспоминать о шекспировских королях, о Ричарде Глостере или Генрихе VIII Тюдоре. Это далеко не ангелы. Но были ли они демонами? Конечно, нет. Как нельзя демонизировать любого из них, так и нельзя в таких терминах характеризовать Идигея.

Идигей был кровью и плотью империи, но родился не в то время. Его усилия нашли отражение в народной памяти. Просто некоторые историки считают, что политиками и полководцами могут и должны быть цари, ханы и князья, а такие люди, как Идигей, Тимур, Бейбарс, Уорик или Ришелье, не могут двигать историю, быть ее сутью. Но они ошибаются. Для людей в татарских ханствах Идигей был символом свободы воли и самореализации.

Несомненно, были сюжеты, которые попали в текст дастана уже в период его бытования. Причем эти реалии поздние и явно вставные. Особенно много их в 12-й главе, где говорится о борьбе Идигея с Токтамышем и походе на Болгар. В ней есть, например, красочное упоминание набега неких «рыжих русов», очевидно, ушкуйников, хотя в эпосе набег переосмысливается как война с Московским государством. Якобы это некий Сивар (т. е. Сувар) и Сабакуль, которые здесь имеют явно книжное происхождение, поскольку Сувар не упоминался уже с XII века, а Сабакуль единственный раз упомянут в русской летописи под 1183 годом.

Все эти моменты требуют внимательного уточнения по тексту разных вариантов сказаний. Нельзя исключить, что именно в эту главу сделал свои вставки сам издатель — Наки Исанбет. Поэтому, как к любому источнику, к нему нужно относиться предельно осторожно, принимая во внимание его многослойность.

Никого не смущает, что основателем Русского государства был скандинав Рюрик

В качестве понятной аналогии можно привести русские былины и исторические песни о древних временах. Они тоже не народом сочинялись, а распространялись в княжеско-дружинной среде. Хотя повествуют они о временах, скажем, Владимира Святославича, а в качестве противников у них выступают татары. Налицо наслоение разных реалий, что и понятно, и даже обычно для эпоса. Т. е. в средние века не было героического эпоса, который возник и распространялся в дружинной среде. Но все они были сюжетно единообразны, что доказывают труды фольклориста Владимира Проппа и американского исследователя Джозефа Кэмпбелла.

Другой момент споров вокруг фигуры Идигея связан с его «национальной» принадлежностью и того, чьим историческим наследием он является. Это, на удивление, одностороннее движение, хотя самим участникам представляется, что они непримиримые противники. Все они утверждают, что Идигей — это герой ногайского народа. Среди сторонников этой идеи есть как активисты ногайских национальных движений, так и историки, ратующие за то, что Ногайская Орда не является татарским государством. На самом деле, надо подчеркнуть, сами по себе поиски «национальных» корней средневековых военачальников и государственных деятелей — дело довольно неблагодарное.

Возьмем Ричарда Львиное Сердце — известного короля эпохи Крестовых походов, героя многих романов и персонажа голливудских фильмов. У кого ни спроси, все скажут, что он английский король, ведь ему даже памятник стоит на площади перед британским парламентом. Но не все так просто. Этот король прожил в Лондоне считаные месяцы. Он прекрасно говорил на провансальском языке и писал стихи на латыни, но англо-саксонского языка простолюдинов не знал. Поэтому, если бы Ричард приехал в Англию инкогнито и встретился в лесной сторожке с Робином Гудом, как это описано в романе Вальтера Скотта «Айвенго», то они бы не смогли не только договориться о штурме замка тамплиеров, но даже просто поговорить. В этом смысле Ричард был типичным королем из рода Плантагенетов. А они были плоть от плоти анжуйскими и бретонскими аристократами.

Или другой пример. Потомок Аксак-Тимура, завоевавший Северную Индию, Бабур, который прекрасно писал стихи и прозу на тюркском и персидском языках. Родом он был из тюрко-монгольского рода. Отсюда и название династии — Великие Моголы. Столицей его империи был город Дели, а погребен он в прекрасном мавзолее в Кабуле. Вопрос на засыпку: героем какой современной нации был Бабур? На выбор — узбекской, пуштунской, индийской. Или иной?

В Китае Чингисхан объявлен китайским историческим деятелем. Никого не смущает, что основателем Русского государства с центром в Ладоге был скандинав Рюрик. А знаменитый король Артур, объединивший биттов и римлян в Британии для борьбы с нашествием англов и саксов, был романизированным сарматом, прославляемым как английский национальный герой. Подобные примеры можно множить и развивать.

Чувство сопричастности к истории Золотой Орды сделало из наших предков татарскую нацию

Привожу я эти примеры с одной только целью — показать, что прямолинейное отождествление исторических персонажей с каким-то современным народом не совсем корректно. По крайней мере, это требует серьезных исследований. На счет Идигея можно сказать однозначно, что он всю жизнь боролся за власть в Улусе Джучи, а не за национальное ногайское убийство. Он, как я уже сказал, являлся родовым аристократом из рода Мангыт — татарского рода, который был выброшен из Центральной Азии вместе с монгольским завоеванием.

В дастане его род назван татарским. Уже этого достаточно считать, что Идигей — это исторический деятель золотоордынской эпохи и имеет непосредственное отношение к татарскому историко-культурному наследию. А распространение, качество и древность эпического дастана «Идигей» только доказывает этот факт.

Таким образом, в личности Идигея слились многие элементы исторической памяти: ностальгия по временам великой империи, скорбь по утрате его величия, желание людей многих сословий слушать дастан с историческим контекстом, но с однотипным героическим сказанием. В определенной степени в эпоху модерна, переживание через этот дастан было общей историей для тюрок-мусульман. Именно это чувство сопричастности к истории Золотой Орды и сделало из наших предков татарскую нацию.

Тем самым дастан об Идигее является прекрасной иллюстрацией сложности взаимодействия памяти и нациестроительства, актуализации и чувства сопричастности к общему прошлому. Но в татарской исторической памяти есть и другие не менее интересные персонажи, которые высвечивают культурно-историческую память как сложное явление, которое не всегда опирается на реальную историю, а часто — на изобретенные воспоминания.

Комментарии 64

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.