«Мы проводили опрос, и у этого места сейчас слава наряду с Казанским кремлем. Скоро точка войдет во все туристические маршруты», — говорит об итогах реставрационных работ в храме-памятнике павшим воинам председатель комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Восстановление здания завершилось, богослужения возобновились, торговля свечами и иконками стартовала, территорию благоустраивают, а над судьбой костей из подземелья теперь размышляет митрополия. Прошлое, настоящее и будущее одного из самых необычных памятников Казани — в фотоистории «БИЗНЕС Online».

-

Храм Спаса Нерукотворного, он же памятник павшим воинам на Казанке, восстановили за год — вдвое быстрее, чем это было предусмотрено первоначальной проектной документацией. В июне 2024-го в здании, которое десятилетиями было закрыто и привлекало разве что вандалов и историков-любителей, стартовали первые ремонтно-реставрационные работы, а уже 21 июля этого года патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм, после чего его открыли для всех желающих.

-

Спуск к храму-памятнику предусмотрен с Кировской дамбы: там воссоздали широкую лестницу по фотографиям советских времен. Она ведет к пешеходному мосту. Прилегающую территорию сейчас активно благоустраивают, газон уже высажен, но еще не везде взошел.

-

Рядом с памятником также было построено небольшое здание. Судя по всему, это будет обещанный домик отдыха с церковной лавкой и общественными туалетами для работников и гостей храма.

-

«Раньше большой воды не было. Она пришла в 1956 году. Было старое русло Казанки, которое уходило в Адмиралтейскую слободу. Соответственно, здесь были заливные луга», — рассказал журналистам председатель комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Сейчас Казанка течет иначе и храм находится на острове, к которому ведет пешеходный мост с одинокой лавочкой посередине. Сваи уже покрыты рыжинкой, подозрительно напоминающей ржавчину.

-

Вода — самое сильное отягчающее обстоятельство реконструкции. «У нас в проекте используются шпунты. Высота шпунта равняется высоте нижнего пещерного храма. Зона подтопления в Казани — 55 метров. Мы находимся на 52 метрах. То есть, если придет еще 3 метра воды, вода пойдет в храм. Ничего с этим не сделаешь. Я надеюсь, этого не будет. Однако у нас вопрос об уровне Казанки регулируется на достаточно высоком уровне, иногда она у нас сильно мелела, если вы помните», — рассказал Гущин.

-

А вот таким — заросшим, с затопленным мостом — храм был еще три года назад.

-

Статус объекта культурного наследия федерального значения у памятника неспроста. Именно на этом месте Иван Грозный в 1552 году велел построить монастырь во имя Успения Пресвятой Богородицы, монахам которого предписал вечно молиться за убиенных: столько поверженных воинов он увидел на въезде в город. Монастырь построили, но его затопило весенними разливами, в итоге его перенесли на Зилантову гору. А здесь осталась часовня, на месте которой был построен и 30 августа 1823 года (уже тогда объекты открывали в эту дату!) освящен памятник в виде столпа. Сегодня само здание и земельный участок — в собственности РПЦ.

-

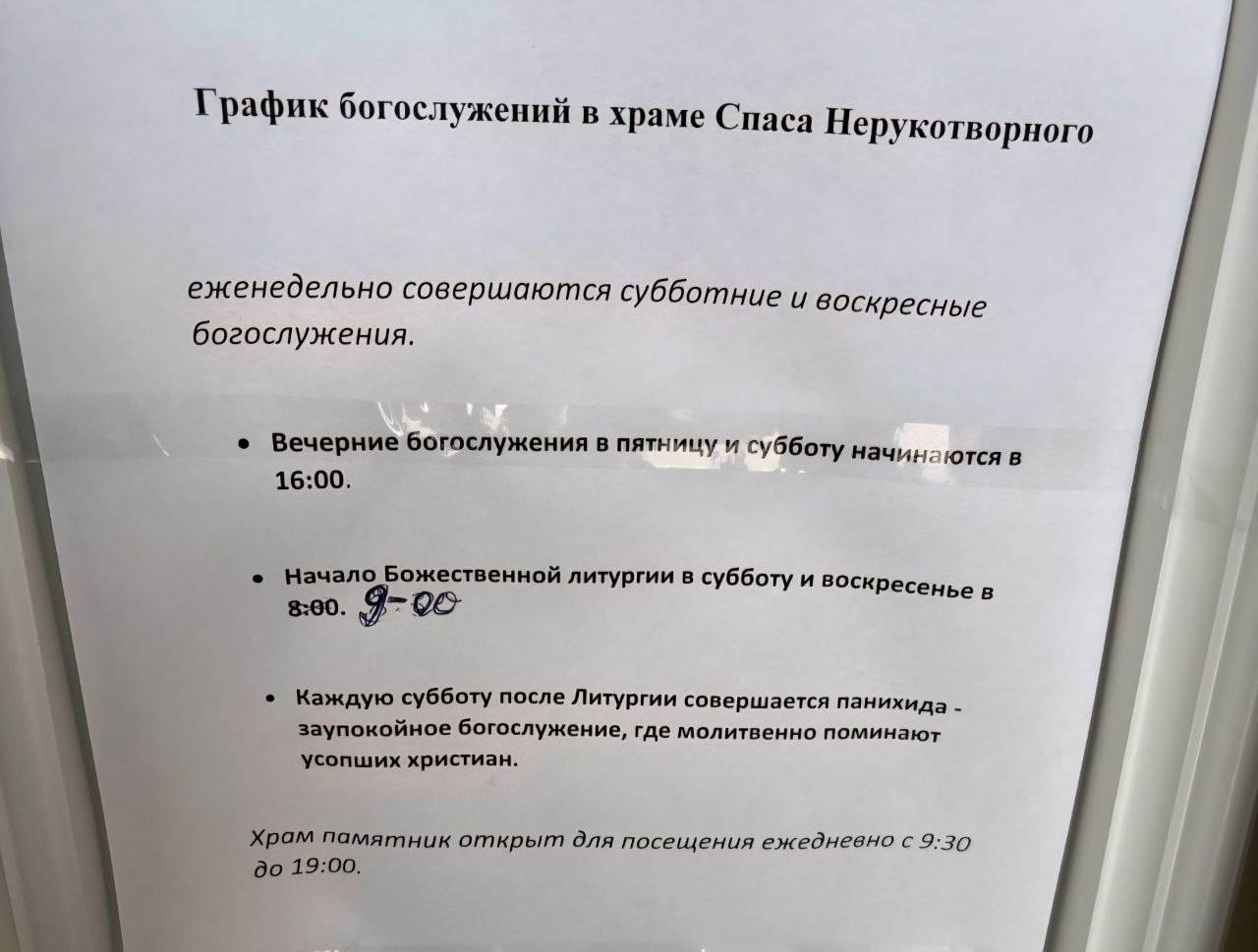

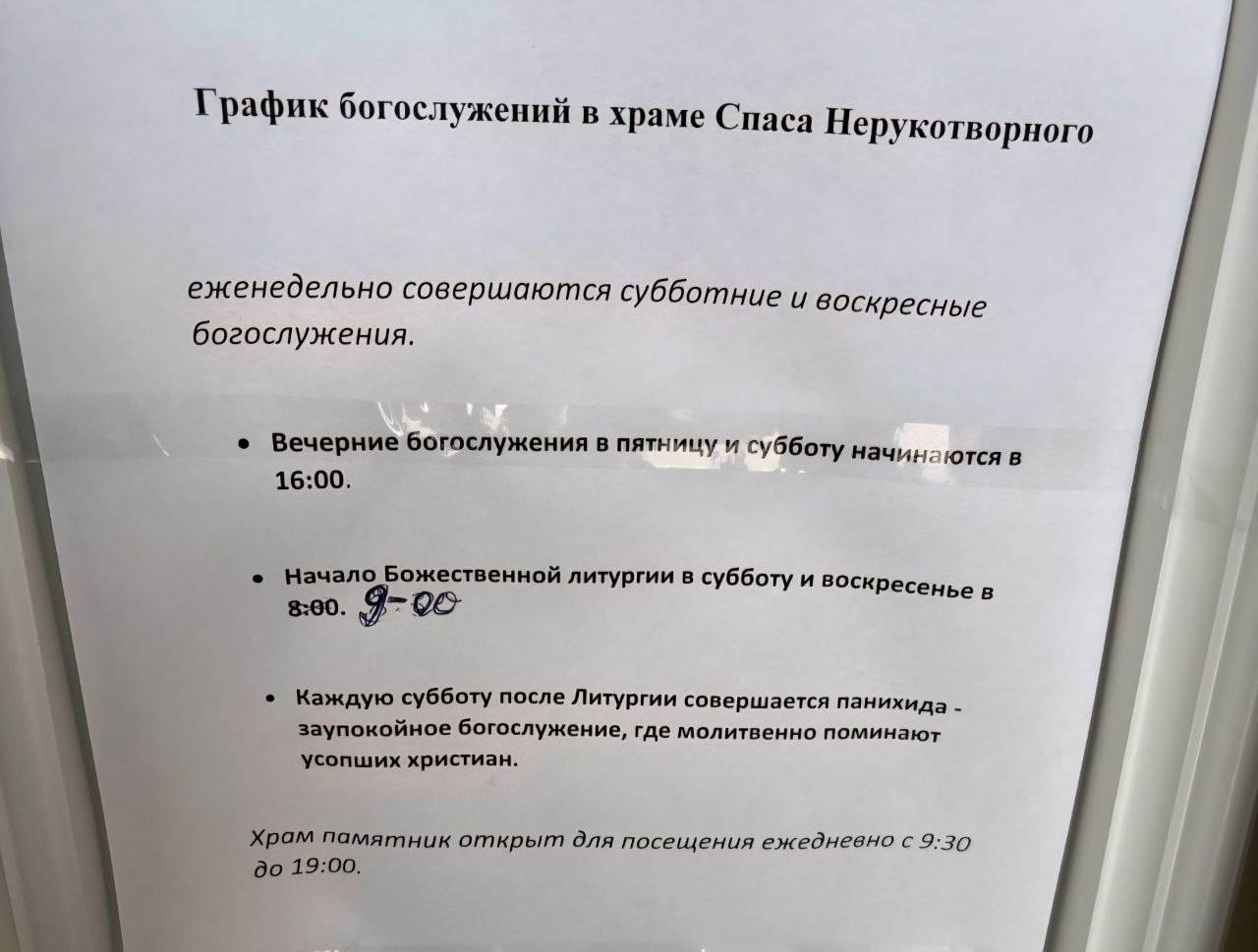

А повеление Ивана Грозного выполняется до сих пор: каждую субботу в храме будет проводиться панихида по усопшим.

-

Сам план памятника представляет собой проекцию креста с идеальным квадратом в основании и четырьмя портиками по сторонам. По углам расположены небольшие кельи для монахов — снаружи до сих пор видны места, где были окна. Толщина стен — не менее метра. (Фото из книги настоятеля XIX века)

-

Внутреннее убранство храма пришлось создавать заново. По словам Гущина, мало что сохранилось с прошлых лет. Античные колонны с упрощенными капителями, как и нестандартная пирамидальная форма самого храма, в официальной версии объясняются вкусом архитектора. Якобы Николай Алферов, так и не получивший диплома Императорской академии художеств, много путешествовал, вдохновился греческой и египетской архитектурой и, судя по всему, получил полную свободу самовыражения в Казани.

-

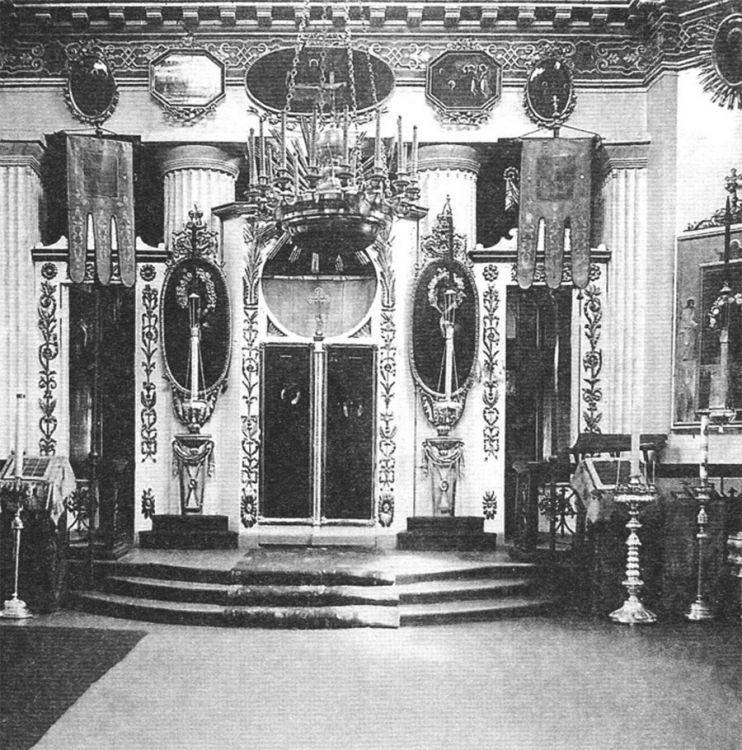

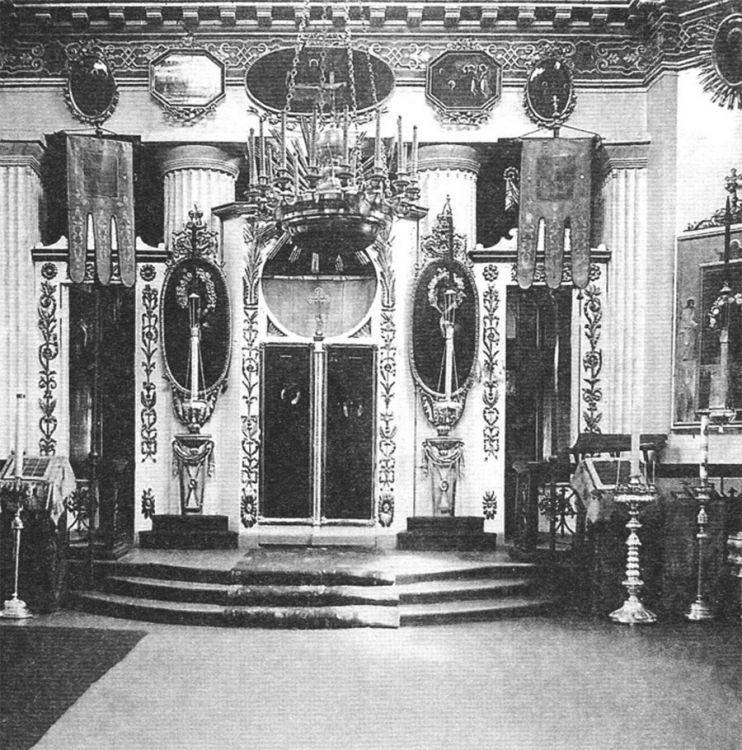

Ранее на сайте ОКН был опубликован вот этот снимок начала ХХ века, который послужил основой для восстановления интерьеров. «Иконостас был воссоздан в максимальном приближении к подлиннику и закреплен к „родным“ сохранившимся в теле колонн и стен металлическим скобам. Роспись фриза была утрачена в советский период, — сообщали тогда в комитете. — Для выявления подлинных цветовых сочетаний были выполнены физико-химические исследования образцов штукатурных и красочных наслоений, отобранных с участков стен, наименее пострадавших за время пребывания объекта в ненадлежащем состоянии». (Фото: okn.tatarstan.ru)

-

Купол опоясывает самый распространенный древнегреческий орнамент — на фото он над фреской с изображением апостола Луки и символизирующего его тельца. Тот же меандр есть и на стенах по всему периметру храма.

-

Проект храма-памятника утвердил лично император Александр I. В 1812 году государь, несмотря на все отвлекающие обстоятельства, лично изучил первый вариант, присланный из Казани, и отверг его, поручив все переделать Алферову. В 1813 году император утверждает новый проект и жалует на строительство 5 тыс. рублей. Скинулись и другие члены царской семьи: от императрицы, пожертвовавшей 2 тыс. рублей, до великих князей, доведя общую сумму до 10 тысяч. Александр также повелел выделять на храм из казны по 5 тыс. рублей ежегодно — до окончания строительства. Но этого было мало. Реализация египетско-греческого проекта Алферова обошлась в 100 тыс. рублей (!), вспоминал в историческом описании памятника 1836 года на тот момент настоятель монастыря архимандрит Гавриил (Воскресенский). Для сравнения: каменная церковь в эти годы обходилась не больше чем в 10 тыс. рублей. Монахи Зилантова монастыря ездили для сбора средств в Санкт-Петербург, Москву, губернские города, на Нижегородскую ярмарку — и весь многостраничный труд Гавриила, по сути, посвящен сбору средств на строительство, а потом и на укрепление памятника, который почти сразу после открытия, конечно, затопило. В этих масштабах современный бюджет на реконструкцию в 315 млн рублей, о которых сообщил Гущин, выглядит практически скромно.

-

Над колоннами изображен Георгиевский крест в лучах. На фасаде — барельефы с щитами, мечами, колчанами и шлемами.

-

Венчает храм-памятник тоже Георгиевский крест — его также воссоздали по эскизам. Освятил крест еще в июне митрополит Кирилл.

-

«Туристы приезжают сюда уже из разных уголков России. Мы проводили опрос, и у этого места сейчас слава наряду с Казанским кремлем. Скоро эта точка войдет во все туристические маршруты. Мы уже провели первое обучение экскурсоводов, потому что много нюансов, много разных толкований, — рассказывал Гущин. — Меня постоянно спрашивают, нашли ли мы подземный ход к Кремлю. Конечно же, нашли. И я вам его покажу. И мы сейчас пройдем по Казанке. Шутка!»

-

У западных ворот расположен вход в склеп. Туда журналистов проводил иерей Георгий Некрасов, который будет вести службы в храме вместе с настоятелем протоиереем Владимиром Самойленко, председателем отдела епархии по взаимодействию с Вооруженными силами РФ и правоохранительными органами.

-

В подземной части храма центральный зал окружают узкие коридоры. Влажность отсутствует, везде сухо, но все еще чувствуется запах штукатурки.

-

Склеп, под которым захоронены кости. По словам Гущина, в будущем это помещение может быть украшено лампадами и свечами. «В подземельной пещере памятника устроен великолепный гроб, в коем хранятся кости православных воинов и от коего во все стороны земли начинается обширная, по учиненному испытанию, бесчисленным множеством костей наполненная могила убиенных при взятии Казани», — писал Гавриил.

-

Некоторые останки воинов в резном сундуке хранились здесь еще пару недель назад, еще во время визита патриарха. Но сейчас их убрали. «Митрополия решает, что с ними делать», — пояснил Гущин.

-

В самом храме уже начали продавать церковную утварь, в том числе иконы и свечи.

-

На территории также должна появиться звонница. Колокола, по словам Гущина, уже отливают в Ярославле, самый большой будет весить почти полтонны. В первоначальном проекте их задумывалось 6 штук, сейчас принято решение, что будет 9. Причем освятить их должен митрополит Кирилл уже в конце августа.

-

По свежей плитке бодро рассекают велосипедисты. С ними будут бороться. «Как по мне, это просто вопрос благоразумия. Люди могут по незнанию прокатиться здесь. Конечно, будем вешать запрещающие знаки, но территорию ведь все равно на замок не закроешь», — рассуждает Гущин. А вот вокруг точно появятся велодорожки.

-

Автомобилистам стало проще: на Кировской дамбе создали специальную парковку. Теперь стоит вопрос об остановке общественного транспорта — пока людям приходится добираться сюда пешком от речного техникума, это 15–20 минут. Зато для маломерных судов появится причал — можно будет пришвартоваться прямо к храму.

-

«Увиденная с дамбы, Казань словно поднимается из глубин огромного озера. Открываясь взору со своим старым кремлем, которого никогда не достигали никакие пожары, и колокольнями своих шестидесяти двух церквей, она являет собою зрелище самое фантастичное. Однако более всего поражает величавая и вместе живописная громада памятника русским, павшим при штурме; он, на мой взгляд, не может быть отнесен ни к какому из известных архитектурных стилей, а его низкие мрачные очертания полностью соответствуют назначению погребального монумента, каковое задавалось архитектору», — писал в 1862 году в своих «Путевых впечатлениях» Александр Дюма. Да, шумозащитных экранов на дамбе тогда явно не было.

Комментарии 88

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.