«О татарском прошлом Сибири осталось не так много сведений. Важную роль в их сохранении сыграли местные краеведы, полагавшие своей обязанностью собирать информацию о прошлом, не делая различий, какое оно — русское или татарское», — подчеркивает ведущий научный сотрудник Института истории им. Марджани АН РТ Искандер Измайлов. Постоянный автор «БИЗНЕС Online» продолжает рассказывать о татарском прошлом российских городов и сел. В данной статье эксперт объясняет, какие города Сибири чтят свое татарское историко-культурное наследие, а какие пытаются «разрушить» единство татарской нации.

Ведущий научный сотрудник Института истории им. Марджани АН РТ Искандер Измайлов

Ведущий научный сотрудник Института истории им. Марджани АН РТ Искандер Измайлов

Наше татарское наследие неразрывно связано с Сибирью

Казацкая, татарская

Кровь с молоком кобыл.

Степных… Тобольск, «Град-ЦарствующСибирь» — забыл, чем был?

«Сибирь» (1931), Марина Цветаева.

Многие, даже те, кто не знал, что существовал такой великий ученый и естествоиспытатель Михаил Ломоносов, слышали его крылатое выражение: «Российское могущество будет прирастать Сибирью…» Поисковик «Яндекс» в 2017 году выдавал более 40 млн ссылок на эту фразу. Она стала настолько обыденной, что позабылось, что это не вся фраза и даже не основная ее часть. Это лишь отрывок из докладной записки «О приуготовлении к мореплаванию Сибирским океаном», в которой Ломоносов писал, что российские Колумбы первыми освоят сибирские и дальневосточные пространства. «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке», — вот как фраза звучит целиком. Иными словами, Ломоносов верил в богатства Сибири и в то, что она станет исходной точкой для движения к Дальнему Востоку и достижению границ европейских держав в Северной Америке.

Не так важно, что забылся основной смысл этой фразы, как то, что она искажается разными авторами и в разных обстоятельствах. Достаточно посмотреть на ссылки в том же «Яндексе», чтобы в этом убедиться. Более того, сокращенный парафраз данного выражения стал девизом Тюменской области и размещен на ее гербе: «Сибирью прирастать будет».

Впрочем, для нас важно другое: современные представления о нашем историко-культурном наследии немыслимы без столиц татарских ханств Сибири. Еще недавно нас приучали думать, что основа нашей культуры, в том числе литературы, находится в Казани. Казанское ханство — наследие Волжской Булгарии и средневековое национальное государство. Сейчас все сложнее. Татарское цивилизационное культурно-историческое и лингвистическое единство распространяется на весь Волго-Уральский регион и Западную Сибирь. Наше татарское наследие, как и в Средние века, неразрывно связано с Сибирью.

Тюмень происходит от татарского слова «Тумэн»

«Мне отвечают, что у них сложилось мнение, что меньше „более“ у нас, а больше „менее“» — эти слова из стихотворения Владимира Высоцкого «Тюменская нефть» (1972) вспомнил я к месту, но наш разговор пойдет не о нефти, что, конечно, удивительно. А о прошлом, гораздо более близком, чем девонская эра. Читатели уже поняли, что речь пойдет о сибирских городах и их татарском прошлом. И оно скорее менее, чем более знакомо нашим современникам. А ведь татарский город Явлу-Тура на Тоболе стал основой современного Ялуторовска, были еще Карачин, Тобол-Тура, Касым-Тура, Кызыл-Тура и т. д. Все это свидетельства бурной и активной городской жизни в эпоху татарских ханств в Сибири.

«В своем «Описании Сибирского царства» (первое издание 1750 года) Миллер, рассуждая о названии города Тюмень, справедливо указывал, что оно происходит от татарского слова «Тумэн»

«В своем «Описании Сибирского царства» (первое издание 1750 года) Миллер, рассуждая о названии города Тюмень, справедливо указывал, что оно происходит от татарского слова «Тумэн»

Поэтому мы подойдем к теме с самого очевидного — истории города Тюмени. Важнейшие источники по истории Сибири собрал и описал немецкий академик на русской службе Герхард Фридрих Миллер (1705–1783), совершивший длительную поездку в Сибирь, где собирал летописи, архивные материалы и делал описания различных древностей. Т. е. именно немецкий историк выполнил важнейшую роль по доведению до научной общественности богатств прошлого Сибири и Дальнего Востока, а совсем не Ломоносов.

В своем «Описании Сибирского царства» (первое издание 1750 года) Миллер, рассуждая о названии города Тюмень, справедливо указывал, что оно происходит от татарского слова «Тумэн» — военно-административного округа, который мог выставить 10 тыс. конных воинов. Академик даже привел соответствующую татарскую легенду. Удивительная научная прозорливость и умение рационально оценивать источники позволили ему четко расставить все акценты.

Авторы «Википедии» таким образованием и умениями не обладают, потому в соответствующей статье дается несколько довольно чудаковатых версий этого вполне прозрачного топонима. Но такое название стало именем города только после возведения здесь русской крепости. До этого город, располагавшийся практически в центре современной Тюмени, назывался иначе.

В XIII–XVI веках на высоком берегу реки Туры при устье реки Тюменки находилась первая столица Сибирского ханства Чинги-Тура (Чимги-Тура). Детальное описание ее развалин содержится в записям к плану Тюмени 1766 года: «Начальное заведение и укрепление сего города было самое древнее, построенное одним ханским сыном Тайбугою еще до владения в Сибири хана Кучума. Онаго укрепления остатки и теперь довольно видны… Царево городище окружено с трех сторон глубокими буераками и речкой Тюменкой… Лог сначала был заделан рвом, который составлял тому городищу с сей стороны укрепление. Город назывался Цимги-Тура».

Из различных описаний и схем можно понять, что город имел трехчастную структуру, а каждая из частей была защищена рвом и валом. Всего укрепленная площадь составляла почти 40 гектаров. Это был важнейший и, вероятно, самый укрепленный город Сибири до конца XVI века. У него была довольно долгая и бурная историческая судьба.

Камень на месте основания Тюмени

Камень на месте основания Тюмени

Отряд Ермака, захватив городские припасы, зимовал здесь, а весной двинулся на Искер

Краткий обзор всех перипетий города ясно показывает, что он был связан с династией Шибанидов и служил им родовой столицей. Долгое время Шибаниды были не так заметны, хотя при поддержке ханов восточной части Улуса Джучи — Кок Орды — они регулярно поднимались на трон в Сарае.

Впервые Тюмень оказалась в сфере внимания мировых держав в 1406 году, когда около нее был убит хан Токтамыш, пытавшийся вернуть себе трон, отнятый эмиром Идигеем. Чимги-Тура становится «местопребыванием трона государства и столицей». На коронации Абулхаир-хана присутствовал весь цвет татарской аристократии Кок Орды: «Султаны могущественные, эмиры великие и сейиды, предводители, высокопоставленные родов великих, склонили голову повиновения и служения перед фирманом его, и все вместе, преклонив колени, совершили приветствие и пожелание всякого благополучия. Абулхаир-хан исполнил обычай и адат, который при восшествии султанов правоверных на трон ханствования и престол правящего всем миром был известен среди них».

Сделав Чимги-Туру столицей своего ханства, Абулхаир-хан начал завоевательные походы на юг и вскоре подчинил себе всю Среднюю Азию, изгнав оттуда Тимуридов. Один из них — знаменитый воин и поэт Бабур — перешел перевалы Гиндукуша и завоевал Северную Индию, основав империю Великих Моголов. Позднее Абулхаир-хан перенес столицу в Сыгнак, а в Чимги-Туре оставил своего правителя.

О Сибирском (Тюменском) ханстве хорошо знали в Московском царстве. В 1549 году австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн, посетивший Москву, упомянул: «…вблизи находится царство Тюмень, государь которого татарин и на их языке называется тюменским царем, и он не так давно причинил большой ущерб государю Московии…». К этому времени хан Кучум перенес столицу в Искер. 1 августа 1581 года Искер был взят штурмом казаками Ермака, как писал Миллер, «…без особых затруднений» — возможно, его жители просто не поняли, что стали жертвой враждебного нападения. Отряд Ермака, захватив городские припасы, зимовал здесь, весной двинулся на Искер, а Чимги-Туру сжег.

Строительство русского Тюменского острога было начато 29 июля (8 августа) 1586 года недалеко от Чинги-Туры по указу царя Федора Ивановича. Помогал строить голова Тюменских служилых татар Майтмас Ачекматов, который «ставил … с русскими служилыми людьми три города — Тобольск, Тюмень, Тару…»

Татарская история здесь до сих пор вызывает отторжение

Долгое время площадка городища, называемого Царевым, использовалась для выпаса скота и сохранялась нетронутой. Но во второй половине XX века власти решили, что развалины бывшей татарской столицы не являются основанием для включения их в число объектов, охраняемых государством. Видимо, по этой причине их следует уничтожить, чтобы не было повода говорить, что Тюмень была построена за полтора века от даты, которую принято считать началом строительства города. Поэтому площадка Царева городища была застроена домами и крытым стадионом. В результате памятник практически полностью уничтожен, даже не став объектом археологических раскопок.

Отдельные наблюдения в некоторых местах, где сохранился слой, были сделаны тюменскими археологами профессорами Александром Матвеевым и Надеждой Матвеевой в начале XXI века. Благодаря их энтузиазму и неустанному труду некоторые материалы удалось собрать. Это обычные для татарских памятников обломки бытовой посуды, орудия и украшения. Все попытки создать охраняемую зону или провести целенаправленные исследования в этом районе были пресечены городскими и областными властями. Татарская история здесь до сих пор вызывает отторжение, буквально на органическом уровне.

При этом в области существует крупная и авторитетная татарская община. Но ее лидеры не спешат заниматься проблемами историко-культурного наследия, предпочитая не перечить властям и не поднимать сложные вопросы. Но есть и другая сторона этой старой монеты. Памятники татарского историко-культурного наследия татарской нации гибнут и разрушаются, а археологи Академии наук Татарстана ведут бессмысленные раскопки в Узбекистане, Киргизии и Казахстане. Конечно, какие-то объяснения бесцельного расходования средств есть всегда, но конкретно эти не имеют смысла. Ведь в то же время навсегда уничтожается наше наследие, и одно это делает все объяснения ненужными.

Опыт Тюмени в таком разрезе представляется весьма негативным. Городские и областные власти всячески отрицают татарское наследие, пытаются разрушить единство татарской нации, а татарская община практически ничего не предпринимает. Кажется, что «Черная легенда» о татарах, ставшая основой исторической политики в области, определяет отношение к татарам и их наследию. Но не все так однозначно. Есть в Тюменской области и противоположные примеры.

«Тобольск был основан на месте татарского городка Бицик-Тура»

Тобольск был основан на месте татарского городка Бицик-Тура

«Тобольск, Тобольск, дощатый скит! Тобольск, дощатый гроб!» — слова Марины Цветаевой, сказанные об одном из красивейших городов Западной Сибири, конечно, вызывают только ностальгию по деревянным заборам и дощатым мостовым, которыми еще 100 лет назад был вымощен город. Шутя, Тобольск местные жители именовали деревянной столицей. Сейчас, разумеется, это обычный современный город, но с довольно древней судьбой.

Тобольск был основан на месте татарского городка Бицик-Тура. В 1580 году к нему подошла судовая рать Ермака. Именно здесь произошла знаменитая битва с войсками Кучума, которая закончилась поражением татар и открыла казаком путь к столице — городу Искеру. Археологи ищут, но так и не нашли остатков татарского городка. Не исключено, что они разрушены более поздними постройками. Как всегда, когда под постройками российского города залегают слои татарского города, археологи не спешат их исследовать, а иногда игнорируют вообще.

Судя по документам, Тобольск был основан в 1587 году по приказу царя Федора Ивановича, тогда же, когда и другие крепости Западной Сибири. Здесь, на высоком яру, в XVII веке был построен первый и единственный Сибирский кремль. Его построили из белого камня, а за проектом следил картограф и историк Сибири Семен Ремезов (1642–1721). Внизу обширная лука Иртыша, в месте впадения в нее Тобола, где располагался старый город. Именно там всегда была татарская слобода и строились мечети. Там же столетиями уже живут протестанты, католики и иудеи. Но если на месте Тобольска татарское поселение не открыто, то местоположение столицы Сибирского ханства Искера (или Кашлыка) хорошо известны.

Городище Искер расположено в 17 км к юго-востоку от Тобольска на верхней террасе правого коренного берега реки Иртыш высотой не менее 50 м, на узком мысу, образованном склонами террасы рек Иртыша и Сибирки. Искер находится в Тюменской области недалеко от современного Тобольска. Памятник своим историческим значением неоднократно привлекал внимание как ученых, так и просто посетителей, интересующихся историей своего края.

Есть сведения о столице древнего Сибирского царства Искер. Очевидно, название происходит от «иски» — древний и «ер» — земля. Одновременно в поздних летописях этот город именуется как Старая Сибирь или Кашлык (видимо, от «каш» — «высокий берег, вал, скалистый обрыв» и суффикса «-лык», т. е. «город на горе»).

Город Sebur на Каталонском атласе 1375 года

Город Sebur на Каталонском атласе 1375 года

Настоящие сложности начались с набегом атамана Ермака

На знаменитой карте 1367 года, составленной братьями-итальянцами Франческо и Доменико Пиццигани, есть городок под названием Сибур, а на Каталонском атласе (1375) он уже обозначен как Сибирь. В дальнейшем город Искер испытал все превратности судьбы столичного сибирского города — набеги, перевороты и осады. Настоящие сложности начались с набегом атамана казаков Ермака. В 1582 году его войска захватили и разрушили город. После убийства Ермака в 1584-м татары восстановили город, но в 1586-м он был окончательно сожжен, а год спустя основан новый город Тобольск. Т. е. Тобольск не только возник на месте татарского городка, но и принял на себя столичные функции Искера (Кашлыка).

О татарском прошлом Сибири сохранилось не так много сведений. Важную роль в их сохранении сыграли местные краеведы, полагавшие своей обязанностью собирать информацию о прошлом, не делая различий, какое оно — русское или татарское. Именно благодаря их неустанным трудам мы имеем бесценные обрывки татарской истории. Особую ценность среди этих авторов имели труды тобольского дворянина Семена Ремезова. Он собирал предания и рассказы старожилов и написал «Ремезовскую летопись» — первую историю края. По данным Ремезова, жившим в Западной Сибири татарам принадлежало большое количество укреплений, которые он называет «городками».

Вся правая нагорная часть иртышского берега в период могущества Сибирского ханства именовалась горой Алафейской (от арабского слова «алагфалы», что означает «коронная» или «царская», т. е. «ханская гора»), обозначая землю, принадлежащую хану: «На этой Алафейской горе, на протяжении трех десятков верст, были разбросаны города властителя Сибири, его сыновей, родственников и жен…» Все они, представляя собой стройную систему укреплений, защищали подступы к столице Сибирского ханства — Искеру. Вокруг крепостей возводились земляные валы и выкапывались глубокие рвы, дополнительно их усиливали рядами частокола.

Что представлял собой этот татарский город Искер? В настоящее время площадка городища фактически смыта водами Иртыша и представляют собой небольшую площадку едва ли в десяток квадратных метров. Для специалистов это катастрофа, слой фактически уничтожен.

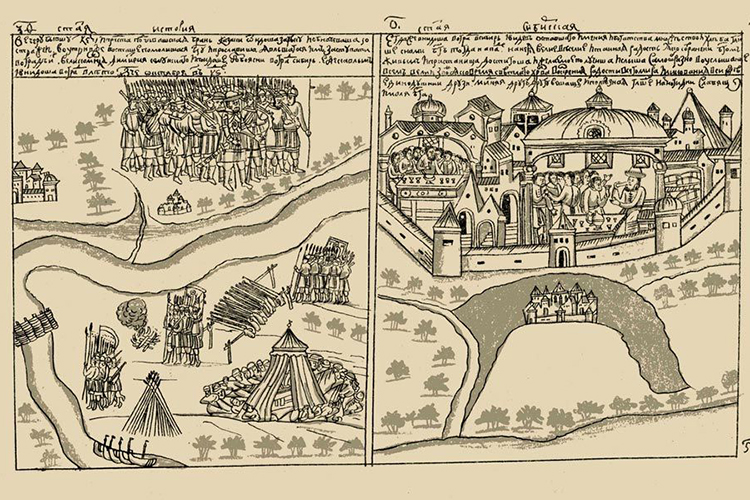

Гравюра из Ремезовской летописи. Взятие Искера войсками Ермака. Конец XVII века

Гравюра из Ремезовской летописи. Взятие Искера войсками Ермака. Конец XVII века

К началу серьезных исследований городище было почти разрушено

Но на наше счастье изучение городища началось задолго до наших дней. Первое описание системы укреплений можно получить по упоминанию Искера в работах дипломата, переводчика и путешественника Николая Спафария, который в 1675 году, спустя почти 100 лет после завоевания Искера, описывал его как «…пустой городок и шанцы Кучюма царя Сибирского… и место то самое крепкое; … однако ж ныне лежит пусто…» И указывал, что оно находится близ села Абалак — явно татарского, которое до наших дней не сохранилось.

Другое описание дал уже упомянутый немецкий историк Миллер, который в своем «Описании Сибирского царства» (1750) относительно Искера заметил, что «…развалины этого бывшего столичного города, если только такое место, каким, видимо, было оно прежде, вообще можно назвать городом, видны еще до сих пор. <> Внутреннее пространство имеет приблизительно 50 саж. в диаметре. Из этого можно заключить, что, кроме хана, его семьи и людей, там могли жить только немногие знатные татары, если не предполагать, что это место в то время было значительно больше. <> Дворы по обыкновению сибирских татар построены были либо деревянные, либо по бухарскому обыкновению из неженных кирпичей…» Т. е. еще в конце XVIII века площадка городища имела значительные размеры.

Широкомасштабные земляные работы на городище Искер проводил тобольский краевед Василий Пигнатти в 1915 году, а в 1958-м небольшой раскоп на площадке был заложен Брониславой Овчинниковой. Обстоятельные археологические исследования на городище проведены Алексеем Зыковым (в 1988 и 1993 годах) и Александром Адамовым (в 2007–2008-х).

Следует подчеркнуть, что к началу серьезных исследований городище было почти разрушено. Судя по всему, с напольной стороны город имел капитальные оборонительные сооружения — это три линии рвов и валов, на которых некогда возвышались деревянные стены с башнями. Вероятно, по скату рва во всю длину крепости тянется окруженная палисадом площадка. Отсюда забрасывали противника градом стрел, копий и камней.

Внутри самого Искера находились дворец-усадьба, мечеть, казармы гарнизона

Население Искера было немногочисленным. Хан держал при себе лишь приближенных, прислугу и стражу. Даже своих жен он не счел возможным здесь поселить — они жили в близлежащих улусах. Была поблизости, по свидетельству Спафария, мечеть. Но все это находилось за пределами крепости, которая занимала исследуемую нами площадку и которая практически основной своей частью обвалилась в Иртыш.

Кроме ханской челяди, в укрепленной части города проживало ограниченное число ремесленников — не больше, чем того требовала необходимость. Они строили свои жилища из дерева или сырцового кирпича, внутри этих скромных построек находились чувалы, или печи. Судя по иллюстрациям «Ремезовской летописи», а также археологическим раскопкам, можно сказать, что внутри самого Искера находились дворец-усадьба, мечеть, казармы гарнизона, мастерские.

Население города составляли татары-мусульмане. В 1915 году Пигнатти и в 2013-м археологу Адамову удалось найти и частично изучить кладбище с напольной стороны городища, погребения, которые были совершены по мусульманскому обряду. Это отвергает домыслы, что городище могло принадлежать местным угорским народам, а татары были исключительно кочевыми скотоводами.

Искер действительно был крупным ремесленным центром. В его укрепленной части, внутри крепости, а также за ее пределами, с западной стороны, за валами и рвами, на территории «посада», существовали мастерские кузнецов, оружейников, ювелиров, кожевенников, ткачей, косторезов. Внутри в городе было металлургическое производство. Жители столицы, а по большей части ее округи, занимались скотоводством, земледелием, рыболовством, охотой.

Город Искер был и крупным центром международной торговли, о чем свидетельствуют находки различного происхождения монет. Массовые находки западноевропейских пломб свидетельствуют об оптовых поставках иноземных товаров (в частности из Германии) в столицу Сибирского ханства. Здесь, надо полагать, тюки с товарами вскрывались, а дальше осуществлялась розничная торговля. В столице сосредоточивался весь собранный с подвластных территорий ясак. Вероятно, именно сюда из Югорских княжеств поступала пушнина и для торга приходили караваны из Средней Азии. Т. е. известные сведения показывают, что Искер был не рядовым городищем, а значительным центром с международными связями, где в Средние века жили люди с высоким социальным статусом.

Сравнение ситуаций в Тюмени и Тобольске показывает, что не всегда играет значение число миллионеров на тысячу татар

Память о татарском прошлом Сибирского ханства в Тобольске живет и развивается. Несмотря на то что городище сильно разрушено, оно привлекает туристов и издавна почитается татарами. Поэтому в стороне от него, к северу, создан историко-мемориальный комплекс «Искер». В последние годы труд по сохранению памятника взяла на себя председатель региональной татарской организации Тюменской области «Наследие» Луиза Шамсутдинова. Она смогла возвести на этом месте мечеть им. хана Кучума.

За мечетью располагается Астана Искерская с захоронениями более 7 десятков исламских миссионеров. В трех могилах на аллее Шейхов захоронены внуки Занги-Аты — великого суфия XIII века. Центр регулярно проводит Сабантуй и Искер-джиен. Надо особо подчеркнуть, что все эти усилия татар Тобольска очень поддерживаются всемирным конгрессом татар и Академией наук РТ. Регулярно проводятся конференции, издаются труды, проходят встречи.

Сравнение ситуаций в Тюмени и Тобольске показывает, что не всегда играют значение огромные средства и число миллионеров на тысячу татар. Достаточно нескольких активных и харизматичных активистов, чтобы дела общины сдвинулись с мертвой точки и приобрели положительную динамику.

Миллионы, лежащие на счетах татарских бизнесменов, — это мертвая точка, а тысяча, которая потрачена на живое дело, объединяет общину и делает ее увереннее, сильнее и решительнее. Община учится сама решать свои проблемы и обходится минимумом средств, но двигается вперед шаг за шагом. Это лучше, чем пустые рассуждения и сетования на то, что, мол, Татарстан нам не помогает. Помощь приходит к активным и думающим людям, а не к вечным пессимистам, не способным на решительный шаг. И отношение к прошлому — только повод поговорить об этом.

Комментарии 129

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.