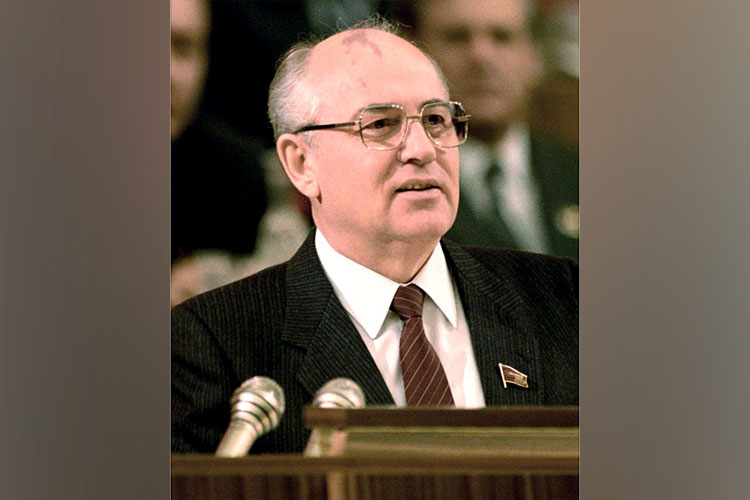

В эти дни отмечается 40-летие перестройки в СССР, отсчет которой принято начинать с апрельского пленума ЦК КПСС 1985 года. Тогда в выступлении Михаила Горбачева впервые прозвучало слово «ускорение». «Распад СССР — это не поражение горбачевцев, ельцинистов или гэкачепистов. Распад СССР — это поражение всего советского политического класса. Ни интеллектуально, ни политически он не был готов начинать перестройку», — считает известный российский политолог и историк Андраник Мигранян. О том, как «лишние люди» в СССР встретили преобразования Горбачева, почему советский политический режим был не готов к серьезным реформам и для чего нужен был авторитарный переход от тоталитаризма к демократии, Мигранян рассказал в интервью «БИЗНЕС Online».

Андраник Мигранян: «Для того чтобы тоталитарное общество трансформировалось в демократическое, должен быть довольно длительный период авторитарного развития»

Андраник Мигранян: «Для того чтобы тоталитарное общество трансформировалось в демократическое, должен быть довольно длительный период авторитарного развития»

«В СССР надо было что-то менять, потому что была очень душная, тухлая, удушающая атмосфера»

— Андраник Мовсесович, 40 лет назад началась перестройка. Вы были очевидцем тех событий и в своих публикациях начиная с середины 1980-х анализировали природу советского строя, развитие демократии, происходившие трансформации. Как эти процессы вы оценивали тогда и как они вам видятся сегодня?

— В 2022 году я опубликовал огромную книгу, в которую включил свои наиболее важные работы за 40 лет. И ни одной запятой не исправил. Все, что я писал, и на тот момент соответствовало действительности, и сейчас актуально. Мои оценки по основным направлениям не изменились. Они являются основополагающими для понимания того, что произошло и почему. Конечно, в СССР надо было что-то менять, потому что была очень душная, тухлая, удушающая атмосфера и в духовной жизни, и в экономической, и в социально-политической.

Особенно тяжело дышать было людям, которые чувствовали себя совершенно лишними. Власть жила в одном измерении, а думающие люди, озабоченные судьбой своей страны, — совсем в другом. В годы застоя, в 70-е и до середины 80-х, у очень многих было чувство отчаяния, что они никогда не будут востребованы своим обществом для решения важных задач, не примут участия в созидательных делах.

В это время я как раз прочел книгу Михаила Гершензона «История молодой России», посвященную выдающимся личностям XIX века. В ней рассказывалось, как самые умные, продвинутые, жаждущие служить своей стране люди ничего не могли сделать для государства, потому что существующий режим в них не нуждался.

Андраник Мовсесович Мигранян — российский политолог, историк, профессор МГИМО.

Родился 10 февраля 1949 года в столице Армянской ССР Ереване.

В 1972-м окончил МГИМО по специальности «референт-международник».

В 1975-м окончил аспирантуру Института международного рабочего движения АН СССР. Кандидат исторических наук (тема диссертации — «Социалистическая партия США после Второй мировой войны: идеология и практика»).

1985–1988 — старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений АН СССР.

С 1988-го — ведущий научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук.

В 1990–1991 годах читал лекции по экономике и политологии для студентов Калифорнийского университета в Сан-Диего (США), затем работал в Колумбийском университете, а также в Беркли и Стэнфорде.

В 1992–1993-х руководил центром по изучению социально-политических проблем и межгосударственных отношений СНГ Института международных политических и экономических исследований РАН.

В 1992–1993 годах был главным советником комитета по международным отношениям Верховного совета России.

С 1994 года — главный эксперт комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Госдумы РФ.

С 1995-го — главный редактор еженедельника «Моя газета», учрежденного издательским домом «Новый взгляд».

В 1995–2007 годах работал на кафедре сравнительной политологии МГИМО.

В 2008–2015-х являлся главой Института демократии и сотрудничества в Нью-Йорке, российской неправительственной организации за рубежом, до момента его закрытия.

2006–2010 — член первых двух созывов Общественной палаты РФ.

С 15 августа 2022 года — ведущий программы «Большая игра» на Первом канале.

Входит в правление союза армян России.

Свободно владеет тремя языками — русским, английским и армянским.

Эта книга произвела на меня сильнейшее впечатление. Потому что и я, и многие мои друзья в эпоху застоя думали, что мы тоже являемся лишними людьми, в которых страна не испытывает никакой потребности, и мы уйдем, не приступив ни к чему великому, достойному и стоящему.

На этой волне перестройка, особенно этой частью общества, была воспринята как огромный приток кислорода, живительные соки, которые должны были раскрепостить нас умственно, ментально, интеллектуально.

Поэтому 1985 год, когда были первые робкие попытки что-то приоткрыть, разрешить, о чем-то поговорить, создали невероятные ожидания и готовность очень многих людей броситься в творческий процесс, из которого они были исключены.

— То есть перестройку вы встретили с воодушевлением?

— Да. Я был одним из тех, кто с первого дня воспринял перестройку с энтузиазмом. Потому что моя предшествующая жизнь была посвящена анализу политических режимов, транзитологии, тому, как осуществлялись переходы от авторитарных режимов к демократии в Южной Европе, в латиноамериканских странах.

Научно, интеллектуально, политически я был готов встретить то, что произошло, лучше, чем кто-либо из моего поколения, за редким исключением. Потому что часто можно было услышать нелепые, глупые, примитивные разговоры о демократии, либерализме. Были абсолютно прожектёрские предложения без понимания, что можно и что нельзя. У людей не было достаточного багажа знаний, чтобы они могли соизмерить фантастические пожелания с реальной действительностью. К сожалению, значительная часть, за исключением абсолютно убежденных подлецов и предателей, была жертвами этих абстрактных подходов.

На Западе, где долгие годы изучали Советский Союз, тоже не имели адекватного представления о том, что из себя представляла на тот момент страна, которая вдруг принимает решение о трансформации и модернизации. А ведь это чрезвычайно важный вопрос, потому что, когда вы начинаете лечить больного, самое главное — поставить правильный диагноз.

Правильный диагноз был поставлен в мировой политической литературе только мною. В 1988 году я написал о том, что переход от тоталитаризма к демократии не может быть сделан в один шаг. Для того чтобы тоталитарное общество трансформировалось в демократическое, должен быть довольно длительный период авторитарного развития.

«На Западе, где долгие годы изучали Советский Союз, тоже не имели адекватного представления о том, что из себя представляла на тот момент страна, которая вдруг принимает решение о трансформации и модернизации»

«На Западе, где долгие годы изучали Советский Союз, тоже не имели адекватного представления о том, что из себя представляла на тот момент страна, которая вдруг принимает решение о трансформации и модернизации»

«Западные советологи тоже приложили руку к тому, что процессы перестройки развивались по катастрофическому сценарию»

— Зачем нужен был авторитарный период?

— Авторитарный период нужен был для того, чтобы созрели институты гражданского общества, сформировалась новая политическая культура, были созданы условия для взаимодействия между разными социальными, религиозными, национальными группами. Только после создания всех этих предпосылок можно было думать о переходе от тоталитаризма к демократическим институтам.

Кстати, когда-то Максим Максимович Ковалевский (один из первых русских социологов — прим. ред.) с большой грустью и сожалением писал о Конституции Лорис-Меликова. Он, как и я, считал, что если бы не убийство царя Александра II, то эта Конституция, которую он уже был готов подписать, завершила бы формирование российской политической системы.

А она предполагала создание хоть и в качестве совещательного, с не очень большими полномочиями, но парламента, где представители разных социальных слоев, национальных, религиозных групп имели бы возможность общаться. Так бы мы обрели основы политической культуры и в конечном итоге демократии. Что такое демократия? Это культура горизонтальных отношений. У нас же в стране властные отношения всегда были организованы по вертикали, сверху вниз, через господство и подчинение. А демократия — это культура вхождения в определенные отношения с другими институтами и группами людей по горизонтали, умение согласовывать интересы, идти на компромиссы и взаимные уступки.

— У нас в стране для перестройки не было предпосылок?

— У нас, к сожалению, взяла верх идея, что нам вообще не надо ничего придумывать, что на Западе есть готовые формы, их нужно перенести на нашу почву, и все заработает само собой. Ни хрена не заработает и не заработало, как все выяснили потом. Потому что внутри СССР не было ни культуры демократии, ни институтов гражданского общества, ни механизмов согласования.

Западные советологи тоже приложили руку к тому, что процессы перестройки развивались по катастрофическому сценарию. Они не понимали природу режима, который был в нашей стране. Дело в том, что многие восприняли хрущевскую оттепель как разрыв со сталинским тоталитаризмом. И в Америке, и в Европе появилась ревизионистская историография. Там считали, что после Сталина в СССР качественно изменилась природа режима. Поскольку не применяется насилие в таких масштабах, из тюрем и лагерей освобождают людей, а репрессивный аппарат не свирепствует.

У меня был другой подход. Я говорил, что репрессий и жестокостей стало меньше, что из лагерей и тюрем многих освободили, но природа власти в СССР качественно не изменилась. Удивительно, но это не увидели и не услышали тогда ни на Западе, ни у нас, к сожалению.

«При Сталине вы не должны были иметь даже для себя другое мнение по поводу тех или иных событий. Вам внедрялись со стороны ЦК партии через пропаганду, госинформацию те ответы, которые должны были быть у человека и в его повседневной жизни»

«При Сталине вы не должны были иметь даже для себя другое мнение по поводу тех или иных событий. Вам внедрялись со стороны ЦК партии через пропаганду, госинформацию те ответы, которые должны были быть у человека и в его повседневной жизни»

«Даже при Хрущеве после XX съезда и до Горбачева мы имели тоталитарный режим со всеми присущими ему основными характеристиками»

— А разве режим действительно не изменился?

— Характер режима определяется не только масштабами репрессий. Конечно, приятно, когда они не такие большие, как были в 1930–1940-е. Но даже при Хрущеве после XX съезда и до Горбачева мы имели тоталитарный режим со всеми присущими ему основными характеристиками. С единственным исключением: у нас не было каждодневного террора, хотя репрессивный аппарат работал.

В остальном был настоящий тоталитаризм. У нас существовало тотальное отчуждение народа от собственности, она вся являлась государственной. Наблюдалось тотальное отчуждение людей от власти, она вся была поглощена государством, а государство — партией. Не имелось даже осколков независимых институтов гражданского общества. Конечно, уже не было крайнего проявления тотальной отчужденности от внутренней идейной жизни людей. При Сталине вы не должны были иметь даже для себя другое мнение по поводу тех или иных событий. Вам внедрялись со стороны ЦК партии через пропаганду, госинформацию те ответы, которые должны были быть у человека и в его повседневной жизни. Вам самим не надо было добиваться понимания того, что правильно, а что — нет.

А после XX съезда произошло некоторое освобождение внутренней жизни людей. Они уже могли больше читать, со стороны Запада пустили много интересной литературы: философской, художественной. Разрешили иметь то, что называется doublethinking, то есть двоемыслие. Дома и среди очень близких друзей вы уже могли иметь и высказывать мнение, которое отличалось от официального. Если при Сталине вас за это могли посадить, на вас могли настучать, то теперь тоже могли настучать и у вас могли быть какие-то карьерные проблемы, но это уже не сопровождалось репрессивными действиями. Это была часть духовного освобождения.

Но фактически после смерти Сталина возник бюрократический тоталитаризм. Любые попытки реформ блокировались на местах. В высших эшелонах власти не было ни людей, ни решимости, ни институтов, ни механизмов, чтобы осуществить серьезные преобразования. Последний раз СССР динамизировали еще при Сталине, когда харизматический лидер имел возможности через репрессивно-пропагандистский аппарат воздействовать на социалистическую систему. Хрущев, развенчав культ личности Сталина, в значительной степени десакрализовал институт власти в СССР. А когда сам захотел вести себя как Сталин, его выкинули как отработанный мусор.

А потом воцарилось полное господство бюрократии, которое воспроизводило себя во все худших вариантах, потому что внутреннего динамизма не было ни в политике, ни в экономике, но в социальной жизни.

— Вы говорите, что природа власти осталась прежней. Почему же Горбачев пошел на перестройку? Или его на это подвигли?

— Ситуация созревала, потому что в последние годы советской власти падали темпы, мы отставали по всем направлениям. Жили в условиях «экономики дефицита», по меткому выражению венгерского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике Яноша Корнаи.

Дефицит был во всем. В туалетной бумаге, зубной пасте. Страна не могла производить самые примитивные вещи. Хлеба не было своего, мы его покупали в Америке, Канаде. Это было чудовищно. С другой стороны, не зря говорили: «Экономика застоя». Экономика не имела стимулов для роста, динамизирующих моментов в политической и социальной системе не было.

Немаловажную роль сыграла программа «Звездные войны» Рейгана. Страхи увеличивались. Если мы не можем модернизироваться в экономической и научно-технологической сфере, то произойдет технологический разрыв, существующий режим не сможет себе защитить и станет жертвой конкурирующей системы, которая легко сможет его раздавить военным образом.

Военно-технологический вызов тоже имел важное значение. Черчилль говорил: когда начинается война, ты ни в чем не можешь быть уверен, потому что возникает много привходящих факторов, которые ты не можешь учитывать и контролировать. И когда начинаются такие попытки реформ, никогда не знаешь, чем все закончится. Хотя изначально была благая цель.

«Горбачеву не удались гласность, ускорение и прочее. Обещано было много, а результатов не было, потому что он бросался от одной идеи к другой, к третьей»

«Горбачеву не удались гласность, ускорение и прочее. Обещано было много, а результатов не было, потому что он бросался от одной идеи к другой, к третьей»

— Значит, преобразования, на которые замахнулся Горбачев, действительно были необходимы для СССР?

— Да. Но не так, не в такой последовательности, не с такой властью и не с таким примитивным пониманием того, что надо делать. У власти не было понимания того, от чего мы двигаемся, какими шагами будем двигаться, к чему должны прийти и в какие временные рамки.

Горбачеву не удались гласность, ускорение и прочее. Обещано было много, а результатов не было, потому что он бросался от одной идеи к другой, к третьей. В конечном итоге пришли к тому, что надо осуществить радикальную политическую реформу и избавиться от доминирования Компартии. Наши так называемые либералы, хотя они не имели правильных представлений, что такое либерализм и с чем его кушают, решили создать многопартийность, парламент, приватизировать экономику.

Они думали, что если у нас будет рыночная экономика и парламентская система, то мы заживем как на Западе. Тем более что и западники нас в этом поддерживали. Они говорили, что российское общество образованное, что нам нужно только изменить идеологические установки и политические порядки и все пойдет как по маслу.

Но так бывает только в сказке. На самом деле все закончилось тем, о чем предупреждал Алексис де Токвиль еще в XIX веке в своей великой книге «Старый порядок и революция». Он писал, что нет ничего более опасного, чем начать осуществление радикальной политической реформы в сторону демократии в стране, где нет никакой демократической культуры, готовности договариваться, взаимно уступать. На каком-то этапе такая реформа может вырваться из-под контроля тех, кто ее ведет.

И этот процесс обретет собственную логику, которая приведет к развалу, распаду, хаосу, а из хаоса всегда возникает не демократия, а еще более жесткая политическая власть и диктатура. Собственно, все так и произошло. Поэтому и в 1988-м, и в 1989-м я выступал с рядом работ о том, что нельзя пойти на политическую радикальную реформу сразу, что от тоталитаризма к демократии непосредственно перейти нельзя.

Много было в мой адрес критики, упреков, что я продался коммунистам, еще чего-то. Но я предупреждал: если начнется радикальная демократизация, Советский Союз нельзя будет удержать, потому что по национально-республиканским линиям пойдут дезинтеграционные процессы. Без применения силы, без железной руки ничего нельзя сделать, страна развалится к чертовой матери. В качестве последнего предупреждения в 1989 году в «Литературной газете» было интервью со мной и одним моим на тот момент другом. Мы обсуждали мою идею перехода от тоталитаризма к демократии через авторитаризм.

В то время у «Литературной газеты» был тираж 6,5 миллиона, почти каждая семья могла ее читать. И тогда я сказал, что страна теряет управляемость. Дискредитированы старые институты, старые ценности, а новых институтов и ценностей нет. Политический процесс выходит из-под контроля федеральных властей. В республиках власть захватывают националистически ориентированные политики, которые на начальном этапе перестройки называли себя демократами. А потом, пройдя легитимацию своей власти в национальных республиках, они готовы были послать московские власти куда подальше. Тогда они уже ставили вопрос о выходе из состава страны и роспуске Советского Союза. Произошло то, о чем я предупреждал с 1988 года.

Вот что бывает, когда люди с добрыми намерениями начинают политические, экономические, социальные трансформации, но не знают, с помощью каких механизмов это можно сделать. Когда в стране, где все было замкнуто на партию, эту партию лишают легитимности и правящей силы, исключают статью о ней из Конституции, ситуация погружается в абсолютный хаос.

«Мне было очевидно, что происходит у нас в стране и куда все идет. Но, к сожалению, процесс был запущен и управляемость терялась с совершенно бешеной скоростью»

«Горбачев прошел «на соплях». Его судьба была решена благодаря довольно твердой позиции Громыко»

— Вы считаете, что именно перестройка привела к развалу СССР?

— В 1990 году у меня был разговор с Александром Николаевичем Яковлевым в институте ИМЭМО. Его называли «прорабом перестройки» и чуть ли не мозгом Горбачева. Одни говорят, что он имел добрые намерения, просто не понимал, к чему это может привести, и в конечном итоге был соучастником краха СССР. Другие считают, что он был единственный, кто понимал, чем это чревато, и сознательно вел страну к распаду и уничтожению. Есть разные сведения и от [председателя КГБ СССР Владимира] Крючкова, и не только от него, что Яковлева когда-то чуть ли не завербовали в Америке. Не буду это анализировать. Но в то время он был членом президентского совета и политбюро, хотя оно уже не играло такую роль, как раньше.

И вот он выступал в институте, где ранее работал и он, и я. И я специально пришел, чтобы послушать выступление фактически второго человека в государстве. Написал записку: «Александр Николаевич, не кажется ли вам, что, пытаясь переместить центр власти от партии в советы, вы разрушаете партию, а советы не обретают должной силы, чтобы удержать страну? С этим надо что-то делать, иначе все развалится, а чтобы удержать процесс, нужно применить уже неординарные меры, в том числе силовые».

Он прочел мою записку. А так как мое имя гремело еще с 1989 года по поводу железной руки, о чем я говорил в «Литературной газете», он спрашивает: «Это тот Мигранян?» Из зала кричат: «Да-да, тот». И он мне говорит: «Мы не только разрушаем, мы создаем новые институты». И мне в присутствии почти тысячи человек пришлось сказать, что процесс создания новых институтов далеко отстает от процесса разрушения старых. Что нет никаких устоев, которые могли бы сохранить существующую политическую и экономическую социальную систему, она вся развалится, потому что созидание не успевает за разрушением.

Он говорит: «Нет, вы преувеличиваете». Тогда с разных сторон стали шикать, потому что это был второй человек в государстве, а я хоть и известный, но все-таки между нами была серьезная дистанция.

Мне было очевидно, что происходит у нас в стране и куда все идет. Но, к сожалению, процесс был запущен и управляемость терялась с совершенно бешеной скоростью.

— Задача была масштабнее и сложнее, чем личность Горбачева и его помощников?

— Абсолютно. Окружение Горбачева — это интеллектуальное ничтожество. Может, лучше было бы, если бы Горбачев вообще не начал перестройку, потому что не по Сеньке шапка.

А грандиозная задача трансформировать огромную мировую империю из тоталитаризма в демократию, из командной экономики в рыночную, из тотального господства сверху вниз в плюралистические парламентские отношения между многими партиями и социальными группами была непосильна людям, взявшимся за перестройку. Они даже не понимали, на что покушаются.

— Как вы считаете, почему именно Горбачев встал во главе СССР? Существовали же и другие претенденты. Это была случайность или чей-то продуманный план?

— Я не думаю, что приход Горбачева к власти был чьим-то продуманным планом. Вы же знаете, как долго шли выборы. Надо сказать, что были и определенные обстоятельства. Например, в то время Щербицкий оказался в Соединенных Штатах, еще кто-то не смог вовремя подоспеть и участвовать в принятии решения. Это могло кому-то воспрепятствовать или помешать. Но даже в этом выборе не было никакой предопределенности. Горбачев прошел «на соплях». Его судьба была решена благодаря довольно твердой позиции Громыко, о которой он потом страшно жалел и переживал.

Но у Горбачева был целый ряд чисто формальных преимуществ. Он недолго работал в Москве, в центральном аппарате. Был наиболее молодым среди членов политбюро. Всем уже надоели старые вожди. Не зря дорогу от Колонного зала до Кремлевской стены называли главным советским «трупопроводом», по которому провожали генеральных секретарей в могилу. Среди претендующих, которые могли бы подойти и по возрасту, и по занимаемой должности, практически не было альтернативных кандидатур.

При этом Горбачев не был кондовым, аппаратным бюрократом. Кто мог быть вместо него? Гришин? Романов? Но их дискредитировали. Этим занимались разные люди, в том числе и Андропов. Когда он сам шел во власть, то дискредитировал всех своих потенциальных оппонентов, которые могли бы претендовать на первое место.

— Кстати, именно Андропов подтянул в Москву Горбачева.

— Дело в том, что Андропов в силу своих болезней все время отдыхал в Минводах. А Горбачев тогда был первым секретарем в Ставропольском крае и постоянно был у него на побегушках. То есть это скорее связано со здоровьем Андропова. Отдыхал бы он в другом месте, и знать бы не знал, кто такой Горбачев.

— Можно ли предположить, что на Горбачева сделал ставку Яковлев, еще кто-то с определенными целями?

— Яковлев сделал ставку на Горбачева не зря. Во-первых, Горбачев ездил в Канаду, и у них с Яковлевым, который был там тогда послом, происходили серьезные разговоры. Во-вторых, Горбачев, еще будучи вторым секретарем, ездил в Англию вместе с Раисой и произвел сильное впечатление на Маргарет Тэтчер. Конечно, она была рада, что во власть в Советском Союзе придет человек, которого можно использовать как угодно.

— Так была ли спецоперация «Горбачев»?

— Я бы сказал так. Действительно, есть известная записка или звонок Тэтчер Рейгану, где она отмечала, что Горбачев очень интересный человек, что он может прийти во власть. То есть на Горбачева обратили внимание на Западе. А это тревожно. Раз обратили внимание, значит, им можно было манипулировать и использовать его.

— А Яковлев мог быть проводником?

— Я не исключаю, что Яковлев понимал, что происходит. И даже поддерживал это и направлял. Он был человеком, который хотел разрушения страны и системы, чего бы это ни стоило. И он внес в это наибольшую лепту, используя Горбачева как таран.

— То есть если Горбачев заблуждался, то Яковлев все понимал?

— Когда я общался с Яковлевым и в годы перестройки, и после, он был очень рад тому, что произошло.

— И результатом перестройки стало разрушение страны?

— Да. Страна оказалась разрушена усилиями своих беспомощных и невежественных руководителей.

Мы с Горбачевым много раз на эту тему разговаривали. Он говорил: «Вот вы меня ругаете, а я хотел как лучше». Мы ему отвечали: «Михаил Сергеевич, вы хотели улучшить социализм, а уничтожили и социализм, и страну. Как вас не критиковать?» Конечно, когда вы начинаете реформы, это не значит, что вы хотите уничтожить Советский Союз. Вы хотите определенных перемен, но дальше возникает целый ряд вопросов. Они касаются уровня компетентности, силы воли, лидерских качеств, умения нейтрализовать противников и объединять сторонников. От очень многих факторов зависит, как глубоко этот процесс может пойти.

Спустя годы я говорил Горбачеву: «Послушайте, у вас была вся полнота власти и законное право применить насилие в случаях, когда допускались чудовищные преступления в период перестройки. Чего далеко ходить? Была массовая резня, поджоги людей, имущества в Сумгаите против армян со стороны радикальных фанатиков. Были серьезные столкновения в ряде других союзных республик, нарушения федеральных законов, когда их останавливали местные власти. У вас были все права применить силу и не допустить этого». Его ответ меня потряс. Он сказал: «Мы говорим о преступлениях сталинской власти, о том, что нельзя злоупотреблять силой. Если бы я применил силу и кровь пролилась, то чем же я тогда отличался бы от Сталина?»

И я ему сказал: «А вы думали, что просто потоком слов, пустыми разговорами сможете удержать страну, когда уничтожили все несущие опоры системы? Вы же уничтожили идеологию, политическую партию, дискредитировали силовые структуры, систему безопасности, армию».

Вот почему все пришло к разрушению. Есть известное выражение. Никогда умный не дойдет так далеко в своих преступных действиях и безответственности, куда может дойти дурак. Он действует, не понимая, куда идет и что делает. И выходит туда, куда никому и не снилось.

«Окружение Горбачева — это интеллектуальное ничтожество. Может, лучше было бы, если бы Горбачев вообще не начал перестройку, потому что не по Сеньке шапка»

«Окружение Горбачева — это интеллектуальное ничтожество. Может, лучше было бы, если бы Горбачев вообще не начал перестройку, потому что не по Сеньке шапка»

«Если бы была железная рука и диктатура, страну можно было бы удержать от распада»

— Был ли шанс сохранить страну?

— В этой связи мне вспоминается одно важное событие. Я был членом «Московской трибуны». Эта организация возникла на основе авторского коллектива книги «Иного не дано». Ее основу составили Сахаров, Афанасьев, Гаврил Попов, Собчак, еще несколько десятков людей. В 1989 году после выборов первого съезда народных депутатов созывается очередное заседание «Московской трибуны» в зале Дома ученых, куда пришли так называемые демократические депутаты, которые победили номеклатурщиков, консерваторов в Питере, Москве, других городах. Все те, кто составил потом основу демократической платформы внутри Верховного совета. Они поздравляли друг друга с победой, обещали, что разрушат все колесом Джаггернаута (священная колесница громадных размеров, используемая в ритуале Ратха-ятры в индуизме, — прим. ред.) и откроют новые пути к свободе и демократии. Ретрограды и коммунисты, держитесь.

Дали мне слово. Я встал за трибуну и сказал, что народ вас посылает на съезд народных депутатов, вы действительно победили довольно большое количество ретроградов. Но если вы революционно и демократически настроенные люди, то должны понимать, что система власти не изменилась. Есть еще могущественные институты, которые вы не сможете преодолеть. Это потребует очень много времени, больших усилий, и неочевидно, что вам удастся что-либо сделать.

Что в этой ситуации я призываю сделать? Прийти на первое заседание съезда народных депутатов и объявить о создании комитета национального спасения под руководством Горбачева, куда войдут руководители силовых структур, общественных организаций и движений, который объявит о приостановке партии и других государственных институтов власти.

В 1989 году это можно было сделать, тогда Горбачев еще пользовался огромной популярностью в обществе, он ее не исчерпал, публично его никто не унижал, против него не выступали и он не надоел всем.

То есть смысл моего предложения был очень простой. Пока вы не избавитесь от бюрократических государственных структур, вам не удастся в краткосрочном плане продвинуть серьезные преобразования ни в экономической, ни в политической жизни. Тем более что это надо делать под жестким государственным контролем с помощью сильной власти. Иначе вас перемелют, у вас ничего не получится. И со страной будет катастрофа, и с вами.

Эти мои слова привели в шоковое состояние присутствующих. Они обдали меня леденящим холодом. Я чувствовал, что у меня спина холодела. Я сразу стал человеком нерукопожатным. Но мне важно было это публично сказать, чтобы люди услышали, поняли и предприняли какие-то шаги в данном направлении.

Конечно, здесь должно было быть активное участие самого Горбачева, его понимание своей роли. И команда, которая собралась вокруг него, должна была получить от первого съезда легитимацию. Я считал, что мы должны совершить революцию. У меня была аналогия с Великой французской революцией. Именно такие меры должны были быть и у нас. Но, увы, меня не услышали.

Потом, через много лет, я сказал Горбачеву: «Михаил Сергеевич, если бы вы слушали меня, то сейчас сидели бы в Кремле и не создавали карикатурную Социал-демократическую партию, и страна была бы цела. Но вы меня не читали». Он говорит: «Нет-нет, я все читал. Я же в любое время мог быть избран президентом Советского Союза».

И я тогда сказал очень важную вещь, которую потом говорил многим западным политологам: «Михаил Сергеевич, до 1990 года вы не могли пойти на прямые выборы президента с участием народа, потому что еще были опутаны политбюро и ЦК, а в 1990-м, когда убрали статью о КПСС из Конституции, вы не могли пойти на выборы, потому что дискредитировали себя. В России главным человеком был Ельцин, в республиках свои лидеры, а вы уже никому не были нужны». Он был потрясен.

Думаю, что это очень важная с политологической точки зрения оценка. До 1990 года Горбачев без комитета национального спасения и радикальных действий не мог ликвидировать зависимость от партийного аппарата и бюрократии. А после 1990-го он уже ничего не мог сделать, потому что председателем Верховного совета России стал Ельцин и во всей стране у него были гораздо больше и рейтинг, и авторитет, и поддержка, чем у Горбачева.

Если бы была железная рука и диктатура, страну можно было бы удержать от распада. Но для этого надо было объявить комитет национального спасения, пока Горбачев имел популярность, приостановить действия Компартии и других бюрократических и прочих структур и создать революционные институты власти для радикального преобразования.

То есть действовать надо было не через демократию, которая ослабляет и разрушает страну, а через сильную власть, чем, собственно, занимался в Китае Дэн Сяопин.

«Нескольких тысяч человек, выступавших в защиту Ельцина, оказалось достаточно, чтобы разрушить страну»

«Нескольких тысяч человек, выступавших в защиту Ельцина, оказалось достаточно, чтобы разрушить страну»

«Горбачев уехал в Форос в ожидании, что путчисты попытаются провести то, что задумали, и арестовать Ельцина»

— А у нас на тот момент не было людей такого калибра, с железной хваткой, которые могли бы сделать то, о чем вы говорите?

— К сожалению, нет. В 1991 году была предпринята последняя отчаянная попытка патриотично настроенных, но очень слабых, старых и интеллектуально недоразвитых людей устроить путч. Он мог бы иметь успех, если бы проходил во главе с серьезными, решительными, волевыми людьми, понимающими, что и как надо делать, с привлечением армии и спецслужб. А его устроила бессмысленная, безнадежная, тупая часть власти. Но даже она взбунтовалась, чтобы не допустить распада страны. Однако у них не хватило ни силы воли, ни энергии, ни ума. И они, по сути, только подтолкнули страну к развалу.

В этом карикатурном комичном путче проявилась и гнусная сущность Михаила Горбачева. Конечно, абсолютно достоверных данных нет, но очень многое подтверждает, что инициатором и руководителем путча был сам Горбачев. Уже постфактум он рассказывал, что перед отъездом в Форос у него был разговор с путчистами, они обсуждали ситуацию в стране и думали, что надо предпринять какие-то решительные меры, чтобы предотвратить распад страны. И он им сказал: «Вы можете что-то предпринять, но у вас ничего получится».

И со свойственной ему трусливостью, половинчатостью и словесной болтовней Горбачев уехал в Форос в ожидании, что путчисты попытаются провести то, что задумали, и арестовать Ельцина и всех этих либералов, демократов, западников. То есть путчисты возьмут на себя всю грязь, а он потом вернется на белом коне, весь такой чистый и скажет: «Меня не было, а они не то и не так сделали».

То есть была попытка силового восстановления порядка, контроля и управляемости. Но Горбачев не понимал, что просто так это невозможно сделать. В Москве еще можно было, хотя нескольких тысяч человек, выступавших в защиту Ельцина, оказалось достаточно, чтобы разрушить страну. Горбачева уже никто не поддерживал. Ни армия, ни военные. Потому что, кроме пустозвонства и болтовни, от него уже никто ничего не ожидал. И произошло то, что произошло.

Я помню, как в конце 1990 года я выступал в Америке, в центре по стратегическим и международным отношениям, где сидели все западные интеллектуалы — Бжезинский, Лутвак, Фукуяма. Они хотели услышать меня, потому что мои идеи были очень популярны на Западе. В одном из журналов Колумбийского университета меня даже назвали советским Макиавелли. Потому что я высказывал курьезные мысли — от тоталитаризма к демократии, но через авторитаризм.

Я изложил свои мысли о том, как надо предотвратить распад СССР. Когда закончил, подумал, что эти люди уже руки потирают из-за того, что советское руководство идет по самому плохому пути и ведет к гибели свою страну. А тут какой-то непонятный армянин говорит о том, что надо сделать, чтобы это предотвратить. Представляете, какое у них было бы разочарование, если бы вдруг путч оказался успешным?

— Распад СССР — это все-таки результат некомпетентности и слабости Горбачева, их соперничества с Ельциным, проигрыша в холодной войне, того, что СССР изжил себя, или всего вместе?

— Однажды в комитете по делам СНГ Госдумы, которым тогда руководил Константин Затулин, мы устроили слушания о причинах распада Советского Союза и пригласили всех. Горбачев приехал со своими помощниками, среди которых был и Георгий Шахназаров, приехали члены ГКЧП. От Ельцина был Сергей Шахрай. Когда Горбачев выступал, он сказал, что во всем виноват Ельцин и его окружение. Ельцинисты заявили, что страна не могла развалиться из-за решения трех человек, если бы для этого не было объективных предпосылок. Гэкачеписты сказали, что мерзавцы и горбачевцы, и ельцинисты, а они предприняли попытку восстановить управляемость и спасти страну.

Я тоже выступил, чем очень горжусь. Я сказал, что распад СССР — это не поражение горбачевцев, ельцинистов или гэкачепистов. Распад СССР — это поражение всего советского политического класса. Ни интеллектуально, ни политически он не был готов начинать перестройку.

Когда вы начинаете такие грандиозные вещи, то должны понимать, откуда, куда и в какой последовательности идете. Иначе будет хаос и трагедия. А они не знали, откуда идут, то есть какой политический режим и какая страна, и к чему должны прийти. На все эти вопросы у них не было ответа. Но стихийно начали процесс, который в конечном итоге привел к хаосу и распаду страны.

В этом, собственно, заключалось мое главное обвинение. Не сваливайте друг на друга, все виноваты.

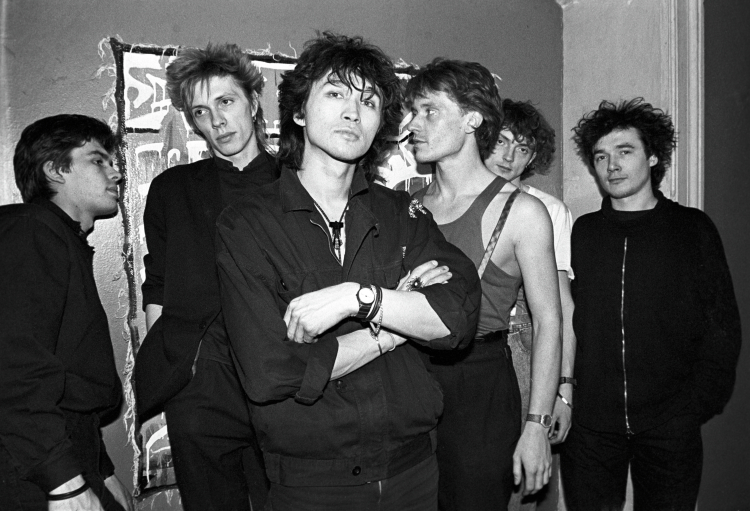

«Русский рок — Цой, Гребенщиков* и прочие — такой же элемент воздействия на сознание людей, как и средства массовой информации»

«Русский рок — Цой, Гребенщиков* и прочие — такой же элемент воздействия на сознание людей, как и средства массовой информации»

«Если бы не перестройка, СССР мог бы существовать до сих пор»

— Во время перестройки кардинальным образом изменились средства массовой информации, печатать стали то, что раньше нельзя было даже представить. Как это отразилось на сознании советских граждан?

— Конечно, СМИ очень сильно повлияли. Если вы хотите управлять людьми, вы должны управлять средствами массовой информации. Есть известный анекдот. На Красной площади стоит Наполеон со своими маршалами. Идет парад 9 Мая, у него в руках газета «Правда». Ему говорят: «Император, посмотрите, какие ракеты. Если бы у нас были такие ракеты, мы бы не проиграли при Ватерлоо. Посмотрите, какие танки, если бы у нас были такие, мы бы не проиграли». Наполеон откладывает газету и говорит: «Если бы у меня была такая газета, никто бы не узнал, что мы проиграли при Ватерлоо».

А за несколько лет перестройки произошло по полной программе промывание мозгов. С одной стороны, конечно, было много опубликовано важных документов, с другой — была сознательная дискредитация истории всех партийно-государственных структур старого режима.

Это понятно, потому что когда вы идете на радикальную ломку, то в глазах общественности должны выставить предшественников как абсолютных чудовищ, которых необходимо уничтожить, чтобы на их месте построить другие институты на основе иных ценностей.

— Сыграл ли какую-то роль в развале СССР русский рок, когда миллионы молодых людей подпевали за Виктором Цоем «Мы ждем перемен»?

— Русский рок — Цой, Гребенщиков* и прочие — такой же элемент воздействия на сознание людей, как и средства массовой информации. Я не очень был в это вовлечен, потому что анализировал процессы, которые происходили внутри политических институтов, чтобы определить степень устойчивости действующей власти. Но, конечно, нельзя игнорировать важную роль рок-музыкантов для мобилизации народа, созыва митингов, сбора людей для каких-то активных действий. У них была своя функция.

— Проникновение западной культуры повлияло на разложение устоев СССР?

— Это без всякого сомнения. В 1989–1990 годах мне Николай Шмелев, депутат Верховного совета, которому Горбачев предлагал стать премьером, говорил, что над страной навис колоссальный груз необеспеченных товарами бумажных банкнот.

Тогда были кооперативы, механизмы перевода безналички на наличные и прочее. Но товары исчезли. Денег у людей навалом, а купить нечего. И Шмелев говорил: если бы нам дали хотя бы миллиард долларов в кредит, если бы Горбачев мог у «Семерки» их получить, то мы бы купили на этот миллиард джинсы, завалили ими рынок и заткнули рот молодежи. Был безумный голод потребительских товаров, все приходили с Запада. На западные образцы ориентировали и средства массовой информации, эти все либералы, западники.

— В общем, если бы не перестройка, мы, возможно, так и жили бы в СССР?

— Если бы не перестройка, СССР мог бы существовать до сих пор и успешно развиваться. Может быть, прошло бы еще 10−20 лет, выросло новое поколение лидеров, более образованное, грамотное, волевое, понимающее, что надо делать. И они взялись бы за непосильную для своих предшественников ношу и провели перестройку более умно, последовательно и успешно.

* выполняет функции иностранного агента

Комментарии 87

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.