Кирилл Охоткин пришел в КНИТУ-КАИ из космической отрасли, а потому вполне закономерно, что среди первых шагов ожидаемого переформатирования университета — налаживание более тесных связей с госкорпорацией Дмитрия Баканова. КНИТУ-КАИ намерен стать одним из базовых вузов «Роскосмоса» наряду с такими грандами, как Бауманка, МФТИ, МИФИ. В преддверии Дня космонавтики Охоткин рассказал «БИЗНЕС Online» о первом впечатлении от университета, его возможном месте в передовых космических проектах и спутниковом интернете для каждого.

Кирилл Охоткин пока в процессе знакомства с КНИТУ-КАИ и промышленностью Татарстана

Кирилл Охоткин пока в процессе знакомства с КНИТУ-КАИ и промышленностью Татарстана

С орбиты на землю

Поиск нового руководителя КНИТУ-КАИ шел несколько месяцев. Все критерии отбора, конечно, не оглашались, уверенно можно сказать только о нескольких: не старше 50, ученый, с опытом взаимодействия с промышленностью. Похоже, власти Татарстана вынесли урок из предыдущего почти 15-летнего опыта назначения ректоров: модели молодого да раннего менеджера с инквизиторскими полномочиями, матерого чиновника с научным прошлым, чиновника – кризисного менеджера более не рассматривались.

В конце 2024 года выбор остановили на Кирилле Охоткине — директоре космических программ МФТИ, а незадолго до этого профессоре Сибирского госуниверситета науки и технологий (СибГУ) и замгендиректора компании «Информационные спутниковые системы им. Решетнева» (ИСС, «Решетнев»). Т. е. вся предыдущая работа Охоткина была связана с космическими технологиями. СибГУ ведет свое происхождение от красноярского филиала королевского ОКБ-1. Он первым в стране начал целенаправленно готовить образовательную базу для ракетно-космического комплекса. В вузе Охоткин среди прочего курировал центр управления полетами университетских спутников. В 2007–2012 годах он разработал программу создания серии студенческих спутников и руководил ее реализацией. Получил грант президента РФ по проекту «Дорога в космос — университетский центр управления полетом „роя“ малых космических аппаратов». Руководил НИР по теме «Работы по отдельным направлениям учебно-научных и технологических наноспутников».

Что касается «Решетнева» (базируется в закрытом городе Железногорске), то это главный российский разработчик и производитель спутников. Занимаясь «железом», Охоткин оставался включенным в вузовскую деятельность. Он был замкоординатора технологической платформы «Национальная информационная спутниковая система», объединяющей 120 участников из космической отрасли, ОПК, вузов, научных организаций; непосредственно в ИСС курировал программы научно-технологического развития с 26 вузами и научными организациями.

Нового руководителя для КНИТУ-КАИ искали несколько месяцев

Нового руководителя для КНИТУ-КАИ искали несколько месяцев

КНИТУ-КАИ некогда тоже не был чужд космическому. В 1945 году в вузе была создана первая в стране кафедра специальных двигателей. Ее заведующим и одним из старших преподавателей были будущие корифеи космоса — Валентин Глушко и Сергей Королев. Выпускники института работали по этой теме и в Казани («Фотон», «Элекон», ГИПО, «Электроприбор», завод ЭВМ и т. д.), и за ее пределами, а окончивший КАИ в 1953-м Борис Губанов стал главным конструктором ракетно-космической системы «Энергия-Буран»…

Охоткина представили коллективу КНИТУ-КАИ 18 февраля. «Я человек новый для университета, и в этом есть свои плюсы и минусы, — обратился он к новым коллегам. — Мне предстоит многое узнать и во многом разобраться. Я готов к диалогу, открыт. Планирую работать много, честно, с полной отдачей для университета… Не планирую сразу каких-то резких изменений. Я за поступательное развитие. Но уже видно, что надо использовать новые современные технологии программного управления, синхронизировать образовательную и научную повестку с планами наших индустриальных партнеров».

Кирилл Германович Охоткин родился 14 июля 1976 года в Майкопе, но семья жила в Дивногорске — поселке строителей Красноярской ГЭС. Отец — электромонтажник. Мать — учительница математики.

По окончании школы №9 Минусинска поступил в Сибирскую аэрокосмическую академию (Красноярск; сейчас это Сибирский государственный университет науки и технологий им. Решетнева, сокращенно СибГУ, или Университет Решетнева). Окончил ее (1999), получив квалификацию инженера-физика, и остался в вузе. В 2002 году защитил кандидатскую по физико-математическим наукам. В 1999–2005-х последовательно ассистент, старший преподаватель, доцент, завкафедрой технической физики, замдекана аэрокосмического факультета. В 2005–2010-х — начальник научно-инновационного управления, проректор по научно-исследовательской работе. В 2016 году защитил докторскую. В 2019–2022-х — профессор кафедры технической физики.

Автор более 100 научных трудов. Член Российского профессорского собрания.

В 2011–2018 годах — советник гендиректора по инновационному развитию АО «Информационные спутниковые системы им. академика Решетнева» (ИСС, «Решетнев»). В 2018–2022-х — замгендиректора.

Лауреат премии правительства РФ в области космической деятельности. Награжден медалью Королева федерации космонавтики России.

18 февраля 2025 года назначен и. о. ректора КНИТУ-КАИ.

Уже под руководством Охоткина КНИТУ-КАИ отчитался о сделанном в 2024-м по программам «Приоритет-2030», «Передовая инженерная школа» (ПИШ) и защитил планы по ним на 2025-й.

Кирилл Охоткин: «Не планирую сразу каких-то резких изменений. Я за поступательное развитие»

Кирилл Охоткин: «Не планирую сразу каких-то резких изменений. Я за поступательное развитие»

В вузах станет больше космоса

— Кирилл Германович, в силу ряда обстоятельств общественность внимательно следит за жизнью КНИТУ-КАИ. Все понимают, что ситуация в вузе непростая. Когда вам предложили возглавить университет, долго раздумывали? Сомневались?

— Сомнений не было. Вы же понимаете, когда Родина говорит, что надо совершить подвиг, никто не имеет права отказаться.

— Как впечатления?

— Боевые.

— Одним из своих учителей вы называете выпускника КАИ 1964 года Владимира Халимановича, прошедшего в «Решетневе» путь от рядового инженера до заместителя генерального конструктора. Какой была его реакция, когда он узнал, что вас «бросают на КАИ»?

— Поздравил. Обрадовался, что ученик идет поднимать его родной вуз. Естественно, он поможет нам в научно-методологическом обеспечении по развитию космического направления, тем более КАИ давно в космической программе по линии «Роскосмоса».

— Вот как! Что-то секретное?

— Нет. В данный момент выполняются три проекта. Один из них — по созданию элементов композиционных конструкций для «Миллиметрона» (космическая обсерватория с высокочувствительным телескопом уникальной конструкции, дата запуска неизвестна — прим. ред.). Очень интересный проект. Его миссия покруче, чем у Илона Маска: он-то о Марсе, а мы о Вселенной.

— В 2024 году принят национальный проект «Космос». Есть ли в нем место для КАИ?

— В «Роскосмосе» сменилось руководство, и нацпроект будет актуализирован, в том числе усилится роль вузов. Прежде всего это кадры. Привлекут достаточно большой пул университетов, в первую очередь из «Созвездия „Роскосмоса“». Среди них МАИ, МГТУ имени Баумана, МФТИ, МИФИ, МГУ, Военмех, ГУАП, Самарский университет, СибГУ и многие другие. Недавно в этот консорциум базовых вузов «Роскосмоса» вошел Новосибирский госуниверситет. Сейчас заявку подал и КНИТУ-КАИ, ведь немало наших выпускников идет на предприятия госкорпорации. Если дело решится положительно, надеемся, на базе нашего университета осенью пройдет ежегодная конференция «Созвездия „Роскосмоса“».

КВЗ — один из заводов, где успел побывать Охоткин. По его мнению, перспективы у предприятия отличные

КВЗ — один из заводов, где успел побывать Охоткин. По его мнению, перспективы у предприятия отличные

— До вас уже дошли идущие в местном промышленном сообществе споры о том, каким быть университету — чисто авиастроительным или политехническим?

— Для меня это новость. Пока не слышал ни от одного из руководителей предприятий мысли о том, что давайте готовить только для авиации. Впрочем, я еще не со всеми познакомился. У нас широкий пул индустриальных партнеров, причем не только из авиастроительной отрасли, есть автомобилестроители — КАМАЗ, корабелы — завод имени Горького, Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, приборостроительные и другие предприятия. Работаем со всеми машиностроительными отраслями. Не вижу необходимости выбирать «или-или».

— На ряде предприятий есть базовые кафедры КНИТУ-КАИ, но деятельность некоторых из них была (во всяком случае, до недавнего времени), так скажем, номинальной: декларировалось много, а по факту…

— Будем разбираться. Инструмент базовой кафедры крайне интересен и, что важно, понятен индустрии — подготовка студентов ведется при непосредственном участии специалистов предприятия. Есть, конечно, критика этой модели, но я думаю, что ее надо развивать. Главное, чтобы это было движение с двух сторон. Со стороны КНИТУ-КАИ оно стопроцентно есть, и со стороны предприятий, надеюсь, тоже.

— На каких из них успели побывать?

— Объехать все пока не успел. Был на московской и казанской площадках УЗГА, на Казанском вертолетном заводе. С руководством ОАК, уральского завода и «Вертолетов России» встречались при подготовке к защите программ КНИТУ-КАИ по передовой инженерной школе и «Приоритету-2030». Впечатление крайне положительное. На вертолетном побывал в цехе, где установлено 200 с лишним обрабатывающих комплексов — такого я еще не видел. Перспективы отличные, а это работа для университета.

«Инструмент базовой кафедры крайне интересен»

«Инструмент базовой кафедры крайне интересен»

Творцы цифрового неба

— По ПИШ у КНИТУ-КАИ несколько партнеров. Между ними есть деление: этот главный, тот второстепенный?

— Нет, всех любим одинаково и со всеми работаем на максимальном уровне, просто у кого-то объемы могут быть больше.

— С кем самые большие?

— По кадрам сейчас не скажу. По науке — с УЗГА.

— В 2024 году по программе «ПИШ» КНИТУ-КАИ получил порядка 340 миллионов рублей, в нынешнем — 311,8 миллиона. После третьего года финансирование прекратится. Что дальше?

— Да, защита прошла успешно: мы остались в первой группе лидеров ПИШ второй волны (20 ПИШ, открыты в декабре 2023 года; вузы второй группы получат по 210,1 млн, третьей — по 88,1 млн — прим. ред.) и подняли свой рейтинг с 5-го до 3-го места. Отмечу, что эти 311 миллионов удваиваются — есть паритетное софинансирование со стороны Татарстана. Насколько помню, других регионов, которые рубль к рублю софинансируют, нет. То же самое — по «Приоритету-2030», где мы в третьей группе и получим 100 миллионов рублей. Деньги по ПИШ нам выделят еще в 2026-м, а далее школа должна начать работать самостоятельно, выйти на самоокупаемость.

Сегодня у студентов есть все шансы заявить о себе в космосе

Сегодня у студентов есть все шансы заявить о себе в космосе

— Неужели за три года такое возможно?

— Школы первой волны (30 ПИШ, созданы в 2022-м — прим. ред.) уже работают без федеральной поддержки. Наблюдаем за ними. Но финансирование у них было намного больше (вузы первой группы получили по 514 млн, второй — по 348,2 млн, третьей — по 182,4 млн рублей — прим. ред.) — оно год от года сокращается.

— С КНИТУ-КАИ связывали еще один федеральный вузовский проект: на земле университета в Ново-Савиновском районе планировали возвести так называемый кампус мирового уровня…

— Знаю об этом только по статьям в газетах. Насколько понимаю, Татарстан не подавал заявку на соответствующий конкурс — ни в первую, ни во вторую волну.

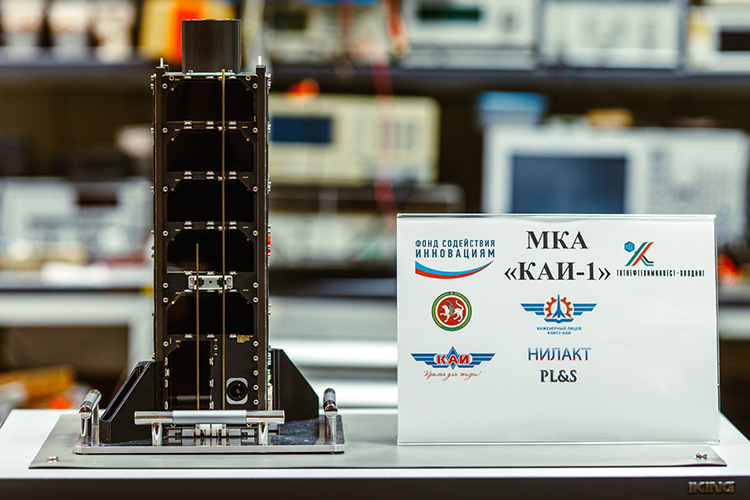

— Несколько лет назад «Роскосмос» вывел на орбиту малый спутник «КАИ-1». Продолжение будет?

— Обязательно — как только определимся с миссией нового спутника. С аппаратом «КАИ-1» речь шла о научно-популяризаторских задачах для школьников и студентов и небольших технологических экспериментах.

Малый спутник «КАИ-1»

Малый спутник «КАИ-1»

— Теперь предполагается нечто более серьезное?

— Возможно, в зоне ответственности минобрнауки России будет программа университетских спутников. Какие параметры в нее заложат, пока непонятно. Но миссию команда каждого университета, конечно, будет определять сама.

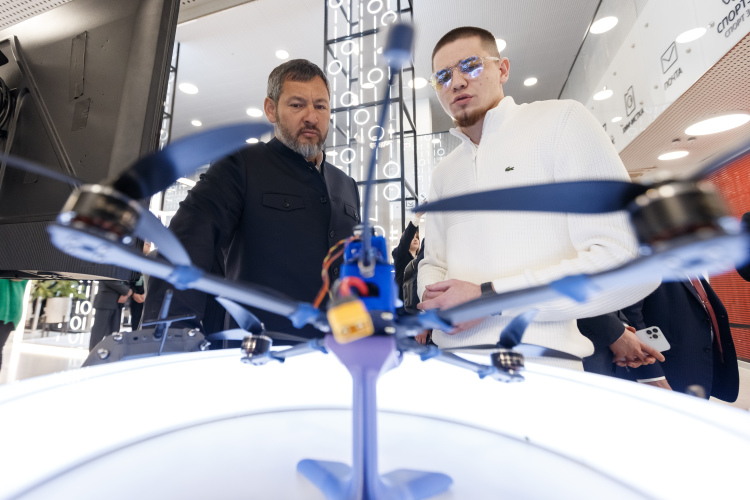

— КНИТУ-КАИ давно заявил о себе в беспилотной сфере. Есть серьезные достижения. Насколько можно понять, сегодня актуально направление взаимодействия спутников и беспилотников. Университету это интересно?

— Такие компании, как СТЦ, «Геоскан», не зря от беспилотников пошли в космос, у них есть космические подразделения, планы по созданию малых космических аппаратов. Беспилотное и космическое направления будут развиваться синхронно. Это единое, бесшовное цифровое небо.

Беспилотие — одно из главных направлений КНИТУ-КАИ

Беспилотие — одно из главных направлений КНИТУ-КАИ

— Один из крупных проектов, в который вы сразу включились, — это научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Барс». Проясните, какое отношение, кроме территориального, имеет к нему КНИТУ-КАИ?

— Прямое. Во-первых, мы вместе с Академией наук Татарстана и минпромторгом республики — главные идеологи создания НПЦ, наши специалисты вносят большой вклад в разработку его концепции. Мы совместно готовили все документы для минпромторга России на получение компанией «Унипарк» (на 100 процентов принадлежит республике) статуса регионального НПЦ. Сейчас разрабатываем концепцию для подтверждения бюджетной субсидии по линии министерства. Мы будем якорным резидентом НПЦ: за нами наука, технологии, инжиниринговые работы, в перспективе — опытное производство элементов конструкций, а также приборов, служебных подсистем. И поскольку вуз — якорный резидент, у него будут льготные условия использования оборудования центра.

— Есть опасения, что НПЦ будет вытягивать из университета кадры: беспилотники — перспективная тема, высокие зарплаты, и народ побежит…

— НПЦ — инфраструктурный проект: строительство здания — за счет региональных средств, оснащение оборудованием — по федеральной субсидии от минпромторга РФ. А вот реализация самих беспилотных проектов — через другие инструменты поддержки: это либо заказы предприятий, либо гранты по линии Национальной технологической инициативы и так далее. Сотрудник КНИТУ-КАИ, работая на территории НПЦ, зарплату и гранты будет получать в университете.

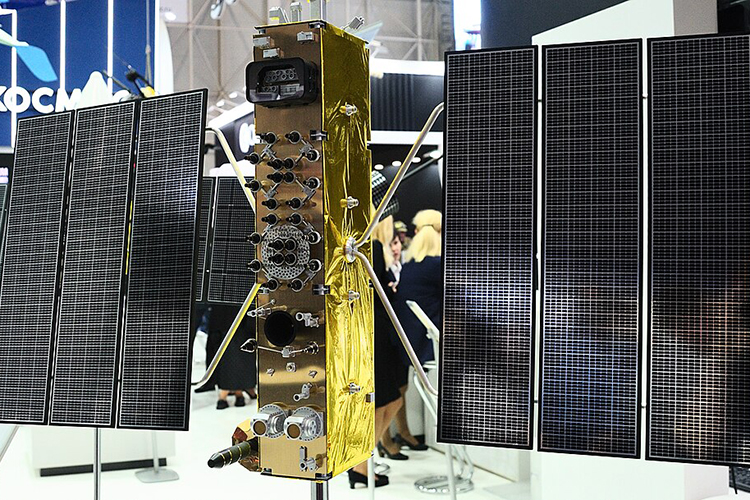

По навигационным спутникам Россия идет на мировом уровне

По навигационным спутникам Россия идет на мировом уровне

Каждому гражданину — по спутниковому терминалу

— Авиационную технику принято делить на поколения, а у спутников такое деление есть?

— Впрямую оно, как правило, не принято — идет эволюционное развитие, но такого рода градация очевидна в некоторых спутниковых системах. Например, на смену космическим навигационным аппаратам «ГЛОНАСС-М» пришли «ГЛОНАСС-К», далее уже идут «ГЛОНАСС-К2».

— Как российские спутники смотрятся на фоне аппаратов других космических держав?

— По навигации у нас мировой уровень. В части других систем есть определенное отставание — например, по многоспутниковым системам типа Starlink, которые предоставляют широкополосный доступ в интернет.

— Перед нами стоит задача сделать аналогичную систему?

— Задача нашего ответа Илону Маску поставлена. Например, группировку аппаратов с аналогичным функционалом, но меньшую по численности, создает «Бюро 1440» (начиналось как проектное подразделение «МегаФона», сегодня входит в «ИКС Холдинг» — прим. ред.). Это одна из крупнейших частных космических компаний, и группировка создается на принципах частно-государственного партнерства. Уже строится серийный завод в Москве. Это широкополосный доступ в интернет для физических лиц, интернет для людей, ну и, понятно, для бизнеса и государственных нужд.

— То есть в обозримом будущем каждый сможет купить терминал и…

— Да, компактный абонентский терминал по вменяемой цене, который будет работать по всей России. Сможете поставить его дома или на транспортное средство. Скорость в перспективе будет сопоставима с той, что обеспечивает оптоволоконная связь.

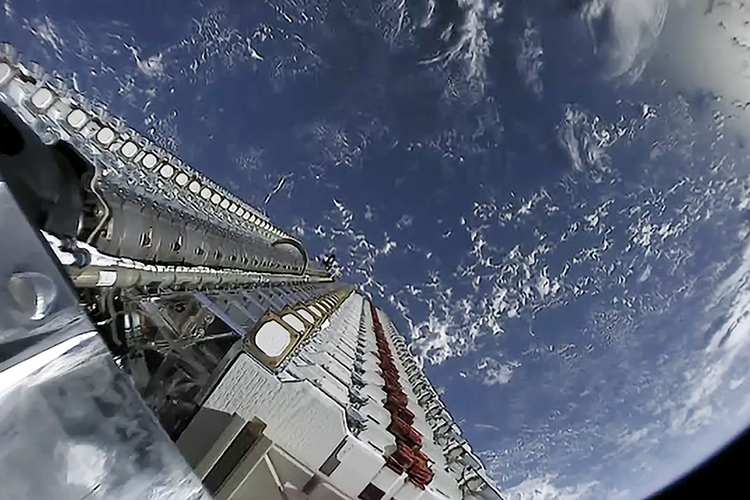

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

— А говорили, что наш ответ Маску — это «Сфера»…

— Нет, «Сфера» — это не космическая группировка, а федеральный проект. В рамках него планируется создать несколько многоспутниковых группировок с разным функционалом. Одна — интернет для людей. Вторая — вещей. Третья — на высокоэллиптической орбите, для юрлиц, которым нужен интернет в удаленных точках, госорганов, отдаленных поселков: это большие наземные станции и достаточно дорогие абонентские терминалы.

— Как понимать то, что у Маска тысячи спутников, а у нас предполагается всего несколько сотен?

— В его планах уже до 50 тысяч. У нас амбиции не так велики, другая зона покрытия, меньше одновременно работающих абонентов, соответственно, меньше аппаратов. Понятно, наши группировки будут закрывать в первую очередь территорию России и только потом выходить на мировой рынок.

— Президент России Владимир Путин поручил обеспечить конвейерный выпуск спутников. В наших реалиях это возможно?

— Ничего принципиально сложного. Это не проблема, а задача. Бери и делай. Такие планы есть у нескольких компаний — государственных и частных: НПО имени Лавочкина, «Бюро-1440», «Спутникса». Моя родная фирма «Решетнев» строит поточную линию для изготовления малых космических аппаратов. Речь идет не о больших, а о малых аппаратах, которые надо делать в большом количестве с очень быстрым тактом.

— В 2023 году в то время гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов говорил, что спутниковая индустрия изменилась: от запуска тяжелых дорогостоящих аппаратов она перешла к созданию многоспутниковых группировок, где надежность предоставления услуг зависит не от отдельного аппарата, а от самой группировки. Он отметил, что Starlink делает более дешевые спутники и быстро восполняет группировку при выходе из строя одного из них. То есть и у нас наблюдается такая же трансформация? Актуально ли это для всех категорий спутниковых услуг или только для определенных?

— Здесь нет места крайностям. Сначала были государственные нужды и, соответственно, тяжелые, на 3–5 тонн, аппараты, которые под силу создавать только госструктурам. Как правило, по функционалу это связь, а по расположению — геостационарная или высокоэллиптическая орбита.

Лет 30 назад появилась мысль создать многоспутниковую группировку на низких орбитах, на базе малых (в районе 100–300 килограммов), а то и сверхмалых (10–20 килограммов) аппаратов формата Cubsat. Это, как правило, частные компании. Да, функциональность таких спутников меньше, но их можно делать быстро и дешево. И если оценить стоимость затрат на создание, запуск, эксплуатацию, возможно, выгоднее иметь именно много спутников внизу. К тому же от спутника на геостационарной орбите сигнал идет дольше, чем от аппарата на низкой орбите в 500 километров, — для многих пользователей задержка в миллисекунды критична.

Но тенденция лидеров — США, Китая, у которых много средств, — поддерживать и большие аппараты на высоких орбитах, и многоспутниковые группировки малых аппаратов на низких, а также спутники на средних орбитах. К тому же все они работают совместно, это называется «многоэшелонированная группировка». Когда много спутников внизу и несколько больших, тяжелых, с крупногабаритными раскрывающимися антеннами, на геостационаре, получается синергетический эффект. Как понимаю, и у России будут обе линии развития космических информационных систем. Подробности увидим в новой редакции нацпроекта «Космос» — ее должны утвердить в конце мая.

У Илона Маска грамотно выстроена модель развития космических программ

У Илона Маска грамотно выстроена модель развития космических программ

Дымовая завеса Марса и вызов сверхнизких орбит

— Возможно ли сотрудничество с Маском или в такого рода проектах любое международное взаимодействие исключено?

— Официально же заявлено: варианты возможны. Как понимаю, новое руководство «Роскосмоса» в этом направлении смотрит.

— Как вообще стал возможен феномен Маска — частного предпринимателя, который в традиционно государственной сфере космоса сумел создать структуру полного цикла — от разработки до запуска?

— Во-первых, у него очень правильная модель развития. Маск не просто предприниматель в высокотехнологичной сфере, а работает в правильном формате: он владелец миссии — дать глобальный интернет людям, всему человечеству, везде, вне зависимости от местонахождения человека. Он ее четко видит, то есть понимает, что делает. Во-вторых, его спутниковая группировка построена на принципах частно-государственного партнерства. В-третьих, он тесно взаимодействует с государством. Один из главных потребителей — министерство обороны США, а это финансирование. Есть субсидии по линии министерства сельского хозяйства США — за обеспечение интернетом удаленных фермерских хозяйств. И таких заказчиков немало.

В-четвертых, он вовремя собрал пазл из доступных на рынке технологий и из тех, которые пришлось разрабатывать. Идея Starlink ведь витала в воздухе — все понимали, что нужен глобальный спутниковый интернет, однако дело упиралось в уровень развития технологий и электронной компонентной базы, которые исключали дешевизну, то есть коммерциализацию. Но компонентная база и приборы миниатюризировались, причем с одновременным повышением качества и уменьшением (при серийном производстве) стоимости. Но сам по себе конвейер не может быть целью. Что делать с очень дорогим пороговым барьером вывода спутников на орбиту? У нас все ракеты одноразовые, это очень дорого — миллиарды. Если вы запускаете большой тяжелый комбайн в интересах госнужд, это нормально, а если тысячи спутников на коммерческом принципе, надо думать, как удешевить запуск. Маск решил эту задачу — сделал многоразовую ракету — и обрушил мировой рынок запуска малых космических аппаратов.

Дальше. Отдельный пользователь не может себе позволить огромную и дорогущую спутниковую антенну. Чтобы терминал был доступным по цене, его надо производить миллионами. И у Маска терминал стоит уже менее 1 тысячи долларов, он компактный — 60 сантиметров. А впереди и вовсе переход к формату мобильника: следующее поколение спутников будет работать уже не с терминалом, а со смартфоном. Начнется с эсэмэсок, а дальше — полноценный доступ в интернет.

— Логично предположить, что эти факторы успеха могут сыграть и в других его проектах типа колонизации Марса?

— Возможно, это только дымовая завеса.

— Вот Маск десятки тысяч спутников выведет, Россия с Китаем добавят. А вообще есть предел, до которого мы можем насыщать орбиту железом?

— Зависит от типа орбиты. Геостационарная почти заполнена: точки стояния распределены между государствами и компаниями-пользователями. Другие орбиты — надо смотреть. Если вывести на экран спутники, которые вращаются вокруг Земли, получится такая… сфера, которая, как покров, закрывает планету. А если еще добавить объекты космического мусора… Наверное, есть предел насыщения, но спасает международное законодательство, определяющее, что по окончании срока жизни низкоорбитального спутника (как правило, пять лет) его владелец обязан переместить аппарат либо на орбиту захоронения, либо увести вниз, чтобы он сгорел в атмосфере.

— Говорят, миру предстоит новая космическая гонка. Вы это чувствуете? Действительно может повториться соперничество 60–70-х годов?

— А мы из нее никогда и не выходили.

— Разве? Даже в 90-х?

— Да, наша космическая программа развивалась неравномерно, но была всегда.

— В какой именно прорывной программе мог бы поучаствовать КНИТУ-КАИ?

— Вариантов много. Например, недавно было поручение президента по освоению сверхнизкой орбиты — 200 километров. Есть предположение, что по части таких космических услуг, как связь, трансляция, дистанционное зондирование, там можно получить некое новое качество. Возможно, в ближайшее время фонд Национальной технологической инициативы объявит конкурс по проведению технологических экспериментов. Такие аппараты будут захватывать верхние слои атмосферы, и, возможно, понадобятся новые типы двигателей, способные в них работать. Потенциально это новый вид платформы — возможно, не традиционный кубик, а диск, а то и вообще иные принципы построения спутника. Очень интересная тема и большое поле деятельности для университетов.

Комментарии 106

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.