Сегодня отмечается День Конституции РТ, в которую с момента принятия в 1992 году было внесено уже немало изменений. И это удачный повод порассуждать о пересмотре административно-территориальной карты Татарстана, к чему есть ряд предпосылок. Во главу угла ставится стремление оптимизировать управление на местах, сократив часть экономически нецелесообразных аппаратов, а также уменьшить экономический разрыв между отдельными муниципалитетами. О том, насколько вероятна реализация таких планов и какие плюсы и минусы укрупнения районов в республике видят наши эксперты, — в материале «БИЗНЕС Online».

Институт пространственного планирования РТ (ИПП) во главе с Олегом Григорьевым приступил к разработке мастер-планов для развития 31 сельской агломерации

Институт пространственного планирования РТ (ИПП) во главе с Олегом Григорьевым приступил к разработке мастер-планов для развития 31 сельской агломерации

Почему муниципалитеты меняют свои границы

Институт пространственного планирования РТ (ИПП) во главе с Олегом Григорьевым приступил к разработке мастер-планов для развития 31 сельской агломерации. Что это значит? Татарстанские райцентры поставят на долгосрочные планы социально-экономического развития, как это уже делают с городами. Формально такие мастер-планы — это лишь пособие по тому, как в будущем наиболее оптимально и эффективно должна выглядеть экономика той или иной территории. На практике же они задают вполне конкретные векторы потенциальной «перенарезки» территориальных границ муниципалитетов.

Наиболее наглядно это видно по мастер-плану развития Камской агломерации, с общими положениями которого можно было познакомиться на сайте «БИЗНЕС Online». Там одним из предложений ИПП значится идея упразднения и присоединения Тукаевского района к Набережным Челнам с созданием совершенно нового образования. Это пока только лишь идея, которая, впрочем, сама по себе вокруг района без собственного административного центра витает в высоких кабинетах уже многие годы.

Однако если вглядеться в другие предложения мастер-плана Камской агломерации, то одним из пунктов «программы» развития значится также и изменение границ Нижнекамского района — путем присоединения того самого «выступа» Мамадышского района по левому берегу Камы, о данной коллизии наша газета тоже писала. Это уже конкретное решение, которое не сегодня, так завтра может быть принято.

Границы татарстанских районов — это не какая-то догма, административно-территориальное деление муниципалитетов регулярно корректируется с учетом веяний времени и создания условий экономического развития. И происходит это как на районном, так поселенческом уровне. Скажем, этим летом уменьшилась площадь города Нижнекамска — часть территорий отдали Простинскому сельскому поселению под особую экономическую зону (ОЭЗ) «Зеленая долина – 2». Дело в том, что законы не позволяют на территории Нижнекамска, территории опережающего развития (ТОР), открывать еще и ОЭЗ. Попутно, кстати, к Нижнекамску присоединили Афанасовское сельское поселение, для создания уже в рамках ТОРа логистического хаба для хранения металла.

Речь всего о нескольких десятках гектаров, но все это доказывает простую логику — вслед за экономикой вполне возможно изменение и территориальных границ муниципалитетов. Причем основной причиной может быть не только экономика, но и социальные процессы. Так было, скажем, с включением в границы Казани биатлонного комплекса «Динамо» или комплекса «Курган», «откусанного» у Пестречинского района. Научный городок из Высокогорского района присоединили к городу по просьбе самих жителей. Пример из более дальнего прошлого — включение Константиновки. Произошла простая социально-экономическая оптимизация территорий во благо самого населения.

Очевидно, что одни муниципалитеты склонны к расширению, другие — к логичному сокращению территории и своих возможностей. Поэтому где гарантии того, что после проведенного ИПП анализа развития сельских агломераций нигде не возникнет идеи о новом витке изменения границ районов и не будет сочтено целесообразным одни районы упразднить, а другие укрупнить? Тем более потенциальные к объединению муниципалитеты в республике имеются. Вот тут-то и понадобятся изменения в Конституцию РТ, 33-летие принятия которой отмечается сегодня и где в ст. 65 приводится перечень административно-территориальных единиц, из которых состоит Татарстан.

Очевидные «точки роста»

Где же может прежде всего сработать в теории принцип слияния? Таких территорий несколько, как и сценариев возможного укрупнения: исходя из плотности населений, концентрации экономических ресурсов, повышения транспортно-логистических связей и пр. Самый простой и понятный вариант укрупнения — по территориальному принципу. Скажем, если брать и подводить муниципалитеты под одни стандарты численности и размеры, учитывая при этом межмуниципальные связи и их социально-экономическую реальность.

У Апастово во главе с Айратом Зиганшиным дела складываются лучше, чем у соседа Альберта Рахматуллина в Кайбицах

У Апастово во главе с Айратом Зиганшиным дела складываются лучше, чем у соседа Альберта Рахматуллина в Кайбицах

Вот основные варианты, которые выделяют эксперты «БИЗНЕС Online»:

Апастовский плюс Кайбицкий районы. Продолжительное время эти районы и были одним целым, пока в 1991 году Кайбицы не решили отделиться. Оба муниципалитета небольшие по численности — площадь каждого из них едва превышает 1 тыс. кв. км (Кайбицы даже чуть меньше), а по численности что первый, что второй едва дотягивают до размеров населения условного Осиново. Это небольшие районы (на 19 тыс. и 13 тыс. человек соответственно), и они разные. У Апастово во главе с Айратом Зиганшиным дела складываются лучше, чем у соседа Альберта Рахматуллина в Кайбицах. Первый район демонстрирует стремительный рост экономики (индекс промышленного производства (ИПП) по итогам 2024-го составил 166,9%, объем отгруженной продукции вырос на 89%), второй же пошел на стремительный спад (в 2,5 раза) — похоже, М12 или «Август-Агро» пока не стали для Рахматуллина новой манной небесной, хотя перспективных планов громадье. Район нуждается в новых стимулах развития, реализовывать которые в голой теории можно было бы не в конкуренции с соседом, а в тесной кооперации.

Атнинский район при этом сегодня самый маленький в республике — 680 кв. км, на которых проживают всего 12,5 тыс. человек

Атнинский район при этом сегодня самый маленький в республике — 680 кв. км, на которых проживают всего 12,5 тыс. человек

Арский плюс Атнинский районы. Они также исторически, до 1990 года, были одним целым. Имеют тесные культурные и экономические связи — прежде всего по сельскому хозяйству. Атнинский район при этом сегодня самый маленький в республике (680 кв. км, на которых проживают всего 12,5 тыс. человек), в том числе и экономически: бюджет Атни почти в 2,5 раза меньше более крупного Арска (здесь на 1 840 кв. км живут и работают порядка 51 тыс. человек). Правда, по темпам развития ситуация в цифрах обратная: за год Атня отгрузила товаров в 2,2 раза больше, чем годом ранее, а ИПП вырос до 144,6%. Арск в этом смысле чуть уступает младшему собрату. Но надо признать, что у обоих и стартовые возможности разные, хотя бы в инфраструктурном плане. У Арска объективно более удобное транспортное сообщение (подъезд к М7, железнодорожный узел и т. д.).

Бавлинский плюс Ютазинский районы. Еще один пример тесной исторической связи двух муниципалитетов. До 1991 года Ютазинский район был частью Бавлинского. «Старший» брат при этом покрупнее (1,2 тыс. кв. км против 760 кв. км и 33,5 тыс. против 20 тыс. человек соответственно), в том числе экономически, по крайней мере, если сравнивать бюджеты муниципалитетов (1,2 млрд против 840 млн рублей соответственно). Оба облюблены нефтяниками и в целом выглядят довольно самодостаточными. Правда, расположены муниципалитеты так далеко от Казани, что, будь они вместе или раздельно, вряд ли бы кто-то заметил даже разницы, а синергетический эффект от объединения мог бы быть выше.

По качеству жизни опрошенные эксперты пальму первенства отдали бы скорее Сабам, нежели Тюлячам

По качеству жизни опрошенные эксперты пальму первенства отдали бы скорее Сабам, нежели Тюлячам

Сабинский плюс Тюлячинский районы. До 1991 года были вместе. Причем близость друг к другу настолько очевидна, что часто можно услышать за Тюлячами формулировку «младшего брата» Сабов, что фактически так и есть. «Старший брат», главой которого является Раис Минниханов, больше и территориально, и по человеческому ресурсу в сравнении с 13-тысячным Тюлячинским районом. По качеству жизни опрошенные эксперты также пальму первенства отдали бы скорее Сабам, нежели Тюлячам, но у тех логистически более выгодное положение. А если учитывать несуразную нарезку границ муниципалитета, фактически имеющего сегодня свой анклав внутри Сабинского района, то мысль об объединении выглядит разумной. Другой вопрос здесь, конечно, в политической воле — говорят, в хозяйстве брата раиса РТ уже настолько все выверено, что заботы в виде новой территории со своими болячками ему не особо не нужны.

Формально самый большой район Татарстана сегодня — Мамадышский (более 2,6 тыс. кв. км)

Формально самый большой район Татарстана сегодня — Мамадышский (более 2,6 тыс. кв. км)

При чем тут Марат Хуснуллин?

Если же руководствоваться вытекающей логикой «помощи депрессивному соседу», то напрашиваются и другие объединения:

- Камско-Устьинский и Тетюшский районы;

- Буинский и Дрожжановский;

- Чистопольский и Новошешминский.

Первые два объединения красиво складываются на карте. Все они исторически, логистически и экономически взаимосвязаны, чего нельзя сказать о третьем потенциальном укрупнении.

Формально самый большой район Татарстана сегодня — Мамадышский (более 2,6 тыс. кв. км). Если объединять и так связанные угодьями Чистопольский и Новошешминский районы, то получится «сверхобразование» на 3,1 тыс. кв. км, причем с перекосом по плотности населения в сторону Чистополя. С одной стороны, выглядит не совсем логично, но именно такой сценарий предлагал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Я вырос в городе Чистополе — это 100 километров от Казани. Ровно через 30 километров начинается муниципальный поселок, в котором нефть есть, а в Чистополе нет. Вот в первом населенном пункте не знают, куда деньги девать, потому что у них даже местных налогов, которые нефтяная компания платит, хватает на все: заасфальтировать улицы, водопроводы, школы построить. А ровно через 30 километров ни одной нет тонны нефти, и люди живут там. На весь город, на 60 тысяч — бюджет в 1,8 миллиарда. С учителями, с зарплатой, со здравоохранением!» — заявлял Хуснуллин весной 2021 года.

Хотя речь и шла о бюджетном выравнивании ряда регионов, заявление вызвало тогда немало споров и дискуссий в корпусе самих глав. Один из них так и сказал в ходе разговора о потенциальном укрупнении районов: «Ну вот Хуснуллин все хочет Новошешминск к Чистополю присоединить…» Кстати, агрохолдинг «Чистополье» Альберта Хуснуллина, сына федерального вице-премьера, давно присутствует и в Новошешминском районе.

Марат Хуснуллин: «У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, к президенту, занимает наше время! Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы»

Марат Хуснуллин: «У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, к президенту, занимает наше время! Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы»

Тренды задают федералы

Что касается «территориальной оптимизации», то о ней говорят и на федеральном уровне, правда, в отношении регионов. И тут застрельщиком вновь выступил Хуснуллин, предлагавший недавно присоединить Курганскую область к Тюменской, а Еврейскую автономную область — к Хабаровскому краю.

«У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, к президенту, занимает наше время! Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы», — вполне недвусмысленно заявлял Марат Шакирзянович. Впоследствии пресс-службе вице-премьера пришлось даже подчеркнуть, что тот высказал лишь личное мнение, а не конкретные планы российского правительства. Последние уточнил глава государства Владимир Путин на прямой линии в 2017 году: «Пока я президент, этого [укрупнения регионов] не будет».

Но логика Хуснуллина в объединении административно-территориальных единиц все-таки есть. Она обусловлена стремлением к двум вещам, которые актуальны и для потенциального изменения административных границ внутри региона:

- Нивелирование бюджетного неравенства. Чтобы буквально невезучим на нефть чистопольцам жилось так же комфортно, как и соседям, кому более свезло с природными богатствами. Подобные прецеденты в масштабах страны уже производились неоднократно.

- Упрощение администрирования территориями, прежде всего путем сокращения управленческого аппарата и затрат на его содержание.

На самом деле реструктуризация механизмов управления — неизбежная реальность, которую задают экономика и современные технологии. По такому пути в свое время пошла «Татнефть», реорганизовавшая свои филиалы в лице НГДУ в районах республики. Там оптимизировали все управление, забрав основные компетенции в головной офис: бухгалтерия, юридический отдел, инженерно-технический персонал, разработчики, геологи и т. д. Сейчас даже бухгалтерия хоккейного «Ак Барса» сидит далеко не в Казани, а в Альметьевске.

По схожему пути, кстати, сейчас движется и судебная система республики.

В пользу того, что укрупнение муниципалитетов неизбежно, говорят и вполне конкретные факты. Простой пример — ситуация с районными судами. Уже много лет в судебном департаменте РТ размышляют об укрупнении судов в муниципалитетах. На итоговой коллегии в прошлом году глава департамента Зявдат Салихов прямо заявил, что в текущих обстоятельствах это стало бы наиболее эффективным решением для судебной системы республики.

Все дело в нагрузке райсудов — она кратно отличается от муниципалитета к муниципалитету. Например, Атнинский, Арский, Апастовский, Кайбицкий и Ютазинский райсуды являются односоставными, т. е. в их штате состоит всего один судья, который одновременно и председатель этого самого суда (к слову, Бавлинский — трехсоставный, там работают три судьи). Нагрузка на каждого такого судью (если посмотреть по картотеке судебных процессов) составляет в среднем по 5–6 заседаний (в основном это еще и «простые» административные разбирательства) в неделю, или 20 процессов в месяц. В то же самое время ровно столько же дел находится на рассмотрении судьи какого-нибудь Вахитовского райсуда Казани в неделю! Загруженность судей в Татарстане диспропорциональна, на местах, в небольших районах на 12–15 тыс. человек, она в 4–5 раз ниже, а расходы на содержание суда те же.

Помимо судьи, в штате еще секретарь, помощник, администратор, несколько специалистов, завхоз и т. д. Плюс это содержание здания, дома правосудия, не говоря о канцтоварах, цифровизации — все обходится в копеечку для судебной системы республики… И это притом, что в то же самое время в Казани судьи чуть ли не живут на работе за практически ту же зарплату.

«Предпочтительный вариант — укрупнение судов с малой нагрузкой с организацией на их основе судебных присутствий, — делился Салихов на коллегии в том году и даже обратился к раису РТ Рустаму Минниханову с конкретным предложением. — То, что я озвучил, до поры до времени было, так скажем, запретной темой: односоставных, двухсоставных судов в РФ больше нигде нет, Рустам Нургалиевич… Нам всем сообща надо подумать, каким образом оптимизировать суды. Это долгий процесс, непростой, на законодательном уровне, так что этим мы сообща будем заниматься».

Буквально на днях судебный департамент при Верховном суде РФ выпустил распоряжение — приостановить объявление конкурсов на замещение новых должностей судей. Причина паузы — разработка мероприятий по оптимизации служебной нагрузки судей и работников судов. Что это за мероприятия? Пока конкретно публично не объявлялось, но не исключено, что речь может идти о планах по сокращению и одновременному укрупнению судов в районах, о чем так мечтают и в Татарстане. Произведено это может быть путем создания межмуниципальных судов, обслуживающих сразу несколько районов. На местах же оставят «судебные присутствия» — своего рода филиал «головного» суда.

Плюсы от объединения

По большому счету самая недавняя муниципальная реформа, проведенная в стране, также в своей сущности имела стремление: а) сократить чиновничий аппарат на местах; б) укрупнить районы через создание муниципальных округов.

Напомним, регионам «предложили» перейти с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую. Татарстан свое право на «двухуровневость» отстоял, республике позволили самой определять, по какой модели управлять территориями. Одноуровневая модель подразумевала ликвидацию поселенческого уровня местного самоуправления, т. е. упразднение сельских поселений с их депутатским корпусом на местах, советами, сотрудниками местных исполкомов и т. д., в пользу создания муниципальных округов.

Так, например, в этом году губернатор Красноярского края Михаил Котюков одной подписью ликвидировал сразу 9 районов.

Законодатель, когда предлагал такие изменения, прямо заявлял, что система управления территориями нуждается в оптимизации. Ссылались при этом на несколько ключевых аспектов: ликвидация якобы имеющейся чехарды с полномочиями в связке «поселение – район – регион», повышение ответственности органов власти на местах, улучшение их доступности к населению, а также более эффективное распределение ресурсов и сокращение расходов на управленческий аппарат. Первые три «плюса» от перехода к одноуровневой системе выглядят довольно сомнительно. Ранее мы подробно их разбирали с экспертами, которые все как один уверяли, что нет путаницы с полномочиями и централизованная в одном месте власть доступнее для населения вряд ли станет. Чего, однако, никак нельзя сказать о двух других тезисах.

Первый — сокращение расходов на управление территориями. Одноуровневая система предполагает упразднение поселенческого аппарата управления. Сегодня там есть свой совет местных депутатов, нечто вроде исполкома. Пусть в рамках одного сельского поселения это не выглядит столь уж масштабно (в ставках это усредненно порядка пяти единиц на поселение, причем речь здесь идет о зарплатах скорее на уровне республиканского МРОТ в пару-тройку десятков тысяч рублей), но если перекладывать на весь Татарстан, где 911 сельских и городских поселений, то сумма получается солидная. При очень грубых расчетах один зарплатный фонд армии муниципальных служащих на поселенческом уровне в десяток тысяч человек (на ставке, половине ставки или сдельной основе) может достигать сотни миллионов рублей в месяц.

И это только зарплатный фонд. А еще тут есть и сопутствующие административные расходы: обслуживание помещений, электроэнергия, канцтовары и пр. Окупаются ли эти затраты? Вероятнее всего. Иначе зачем бы республика стояла столь яростно на сохранении привычных ей принципов местного самоуправления?

Законодатель рассуждал иначе — упразднить поселения, сократить весь этот административный аппарат, а на местах оставить только представителей районной власти, старост, которые бы доносили обо всех чаяниях населения на уровень повыше. С одной стороны, выглядит довольно оптимизированно, но это только на первый взгляд. Вспоминается курс физики и закон сохранения энергии: если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Сокращение управленческого аппарата на местах, рассуждали наши эксперты, неизбежно привело бы к его увеличению на районном уровне. Ведь кто-то же все-таки в центре должен держать руку на пульсе и контролировать, что происходит в том или ином селе, периодически выезжая туда, а это траты на служебный транспорт, ГСМ и прочие сопутствующие допрасходы.

Если Тукаевский район присоединять к Набережным Челнам, рассуждает один из наших экспертов, то в команде Наиля Магдеева должен появиться как минимум новый зам, курирующий теперь сельское хозяйство образованного Набережночелнинского района

Если Тукаевский район присоединять к Набережным Челнам, рассуждает один из наших экспертов, то в команде Наиля Магдеева должен появиться как минимум новый зам, курирующий теперь сельское хозяйство образованного Набережночелнинского района

Все ли так целесообразно?

И с укрупнением районов то же самое. По словам одного из глав районов, у него в управленческой команде трудятся сегодня порядка 50 человек. Если брать усредненно, то уровень их зарплаты составляет около 50 тыс. рублей в месяц. Т. е. зарплатный фонд райисполкома равен где-то 2,5 млн рублей в месяц. По меркам достаточно крупного для Татарстана муниципалитета, это не выглядит такой уж значительной суммой даже в разрезе года. Стоит ли его упразднять ради столь скромной экономии? Вопрос, признаются наши собеседники, знакомые с темой, весьма спорный.

Ключевое «против» — это логическая необходимость создания в крупном районе новых ставок сотрудников, ответственных за упраздняемую территорию. Условно говоря, если Тукаевский район присоединять к Набережным Челнам, рассуждает один из наших экспертов, то в команде Наиля Магдеева должен появиться как минимум новый зам, курирующий теперь сельское хозяйство образованного Набережночелнинского района. В идеале, конечно, это должен быть целый отдел или управление в структуре исполкома нового района. Правда, ничего страшного в том наши собеседники не видят: «Челны и Тукаевский район вместе сделают намного больше».

Или, допустим, если взять тот же Атнинский район, возвращенный в лоно Арска. По словам нашего собеседника, хорошо знакомого с обоими муниципалитетами, при таком сценарии однозначно потребуется создавать в арском райисполкоме целый новый отдел для управления присоединенной территорией почти в 700 кв. километров. Все же это 47 населенных пунктов с 12,5 тыс. жителей… Сколько нужно создать ставок для этого? Допустим, потребуется расширение штата райисполкома еще на пять единиц. Дальше уже чистая математика. Берем 50 действующих ставок одного района, а 50 человек другого сокращаем, оставляем только пятерых, знающих специфику территории, и их переводим в укрупненный муниципалитет. Далее зарплатный фонд сокращенных отдаем в ФОТ сотрудников нового большого района. Так получится поднять зарплату на местах до 80–90 тыс. рублей вместо привычных 50 тысяч. Рост зарплаты почти в 2 раза! Казалось бы, таким простым перераспределением о существующем кадровом голоде в районах можно было бы забыть навсегда.

Но на практике это так не работает. Если создается новый укрупненный муниципалитет путем присоединения района поменьше, то одним отделом сотрудников здесь не обойдешься. Все же это не колония с отдельной «администрацией». Потребуется не то чтобы перераспределение кадров, а перераспределение компетенций внутри действующего райисполкома. Это повышение нагрузки на сотрудников, грубо говоря, в 2 раза. Действующие служащие на местах спасибо за такое явно не скажут, даже, отмечает один из наших экспертов, за 80–90 тыс. рублей. Все же в районах иная ментальность, отличная от городских темпов жизни.

Примерно то же самое происходит и с бюджетом, ресурсами упраздняемого муниципалитета. При идеальных условиях экономический потенциал поглощаемого района, его ресурсная база, «отходит» в пользу новой укрупненной территории. Грубо говоря, бюджет Атнинского района сегодня — что-то около 900 млн рублей, Арского района — более 2,2 млрд рублей. Даст ли объединение двух экономик синергетический эффект, соответствующий росту общего благосостояния населения? Это еще большой вопрос, требующий, конечно, детального и сложного исследования обоих муниципалитетов: структуры их экономик, хозяйственных связей, путей сообщения, инфраструктур, инвестиционный потенциал каждого и многого другого.

Все это прерогатива созданного ИПП во главе с Григорьевым. Именно они создают сегодня мастер-планы, рисуют градостроительные проекты и определяют вектор развития той или иной территории. «БИЗНЕС Online» отправил запрос в институт с просьбой высказать свое мнение относительно перспектив объединения целого ряда районов друг с другом, но там от комментариев на эту тему отказались.

Небольшие районы, которые могут пойти под «слияние и поглощение», появились на волне парада суверенитетов 90-х годов, к примеру, Атнинский район появился в октябре 1990-го, недавно отметив 35 лет со дня образования муниципалитета

Небольшие районы, которые могут пойти под «слияние и поглощение», появились на волне парада суверенитетов 90-х годов, к примеру, Атнинский район появился в октябре 1990-го, недавно отметив 35 лет со дня образования муниципалитета

«Мы благодарны нашему президенту…»

Конечно, тема укрупнения районов республики — это еще и вопрос политический. «Если районы уже десятки лет существуют именно в таких административных границах, если люди уже привыкли, то зачем что-то менять именно сейчас?» — говорит один из наших экспертов, напоминающий о рисках, сопутствующих такому решению.

Самый первый из них, чисто бытовой и рабочий. «Это же сколько законов надо будет переписывать? Начиная с Конституции Татарстана и закона „Об административно-территориальном устройстве РТ“...» — задаются вопросом эксперты. Плюс неудобство для местного населения, которому придется менять кучу документов.

Второе — реакция местных жителей, которая может оказаться болезненной. За несколько десятилетий в муниципалитетах среди местных жителей, говорят наши собеседники, уже сформировалась своя районная идентичность. Если речь идет о судьбе целого района, то для этого неплохо было бы провести и референдум, считают некоторые из экспертов.

Небольшие районы, которые могут пойти под «слияние и поглощение», появились на волне парада суверенитетов 90-х.

К примеру, Атнинский район появился в октябре 1990 года, недавно отметив 35 лет со дня образования муниципалитета. Кстати, 25-летие праздновали очень масштабно.

О временах, когда Атнинский входил в Арский район, многие толком и не помнят, да и не особо ассоциируют себя с соседями

О временах, когда Атнинский входил в Арский район, многие толком и не помнят, да и не особо ассоциируют себя с соседями

А в 1990-м, как рассказывают, местный актив на нескольких автобусах ездил на поклон к Минтимеру Шаймиеву и просил поддержать инициативу по отделению от Арска. Один из аргументов — жителям просто неудобно добираться до райцентра. Ну и конечно, еще хотелось чуть-чуть свободы. Говорят, что будущий многолетний глава района Габдулахат Хакимов лично вставал с флагом в руках на митингах и просил суверенитета.

О временах, когда Атнинский входил в Арский район, многие толком и не помнят, да и не особо ассоциируют себя с соседями. Это, предупреждают собеседники, может стать препятствием при укрупнении.

В 1991 году появились Кайбицкий, Ютазинский, Тюлячинский районы. «На тот момент Апастовский район был самым большим в республике. Но все инвестиции в нем вкладывались в территорию вокруг Апастово. Мы же жили отшельниками, — рассказывал в интервью „БИЗНЕС Online“ глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин. — Сколько было женщин, которые рожали на дорогах, потому что не успевали доехать до родильного дома. Чтобы попасть в Апастово с „молькеевского куста“ (ряд населенных пунктов близ села Молькеево — прим. ред.), люди добирались до Канаша, потом на электричке до Свияжска, затем пересаживались на поезд и ехали в Каратун и потом из Каратуна до Апастово. Целый день ехали до районного центра! А сейчас за 15 минут мы доезжаем до Кайбиц и за полчаса до Апастово. Люди тогда измучились, устали. Мы благодарны первому президенту нашей республики Минтимеру Шаймиеву: без его политической воли не состоялся бы наш район».

Ставка на «межмуниципальные» образования

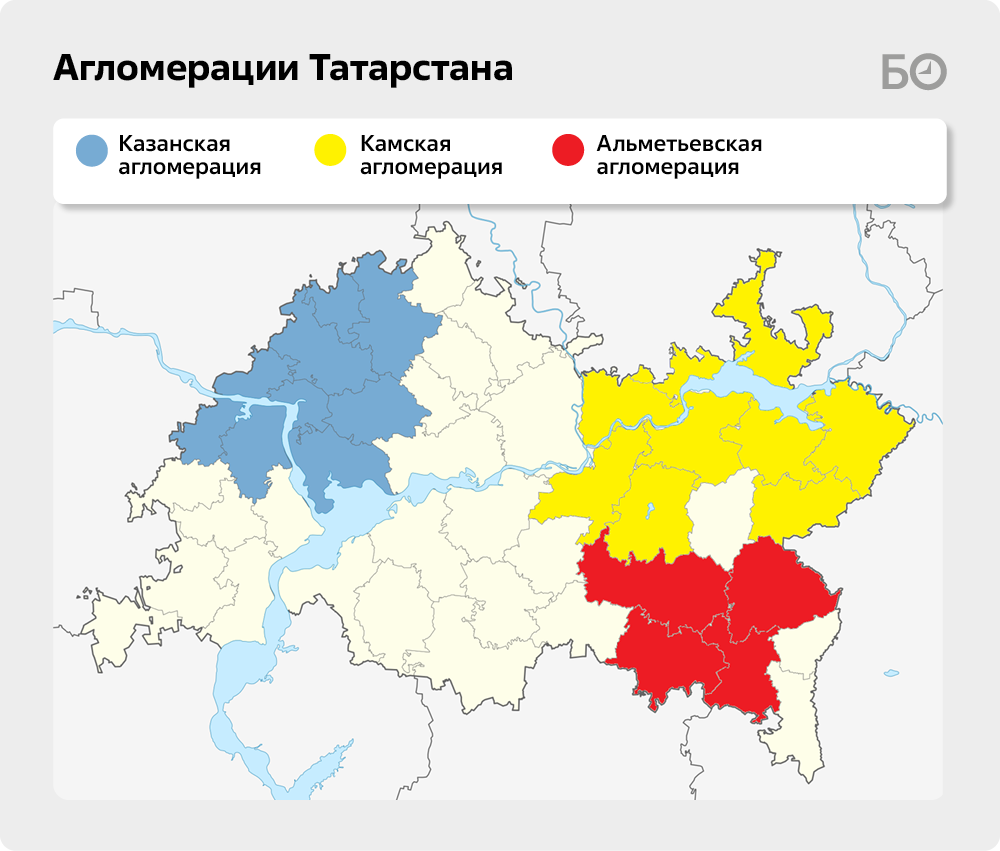

Сейчас в тренде в РТ другой путь развития — через укрупнение, но не с разменом границ или исчезновением муниципалитетов, а путем создания «межмуниципальных» структур. «Так мы ведь уже укрупнились, создав три агломерации. Хотели больше, но остановились на трех. И я считаю, что это правильно», — заметил один из высокопоставленных татарстанских чиновников.

В республике создано три агломерации: Казанская, Камская и Альметьевская. Каждая из них носит характер межмуниципального образования. Например, в Казанскую агломерацию, помимо самой Казани, включены также и близлежащие районы (Атнинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Лаишевский и Пестречинский), даже учитываются города соседнего региона (Волжск, Звенигово). Агломерации — это путь развития за рамками муниципальных границ, на основе экономических, транспортно-логистических связей, совместных инвестиционных проектов и т. д., чтобы подтягивать слабых к сильным, не меняя их границ, а путем межмуниципальных экономических соглашений друг с другом. По этой же самой логике «Татнефть», например, создает свою ОЭЗ на территории сразу четырех районов республики, руководствуясь не территориальными границами, а скорее экономической целесообразностью.

Поэтому ключевую ставку сейчас делают на развитие агломераций как образований, которые, как показывает практика, все же не исключают и территориальные изменения. Пусть и не столь масштабные, как, скажем, слияние Атнинского района и Арского, но все же с перерисовыванием границ. Другой вопрос, насколько они могут быть существенными с учетом ставки на социально-экономическое благополучие самого района и его жителей.

Почему в 90-е годы вообще решили пойти по пути разъединения муниципалитетов? Чтобы быть ближе к людям и стимулировать развитие районов. Чтобы условная Атня могла, как и другие, подавать заявки на республиканские программы, чтобы для людей там появился собственный бассейн, свой ледовый дворец. Районирование территорий позволило также приблизить жителей, отдаленных от центров, ко всем благам цивилизации: в образовании, здравоохранении, культурно-досуговом смысле. И цель 35-летней давности как будто бы в основном выполнена.

Но время не стоит на месте, сельские территории стремительно пустеют, люди стремятся в крупные райцентры, в отдаленных районах, на границах республики, усиливается миграция в соседние регионы. Не повод ли это для пересмотра подходов и поиска новых стимулов для районов внутри Татарстана?

Комментарии 103

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.