Именно в бедных районах должны создаваться лучшие общественные пространства, потому что их жители больше всего нуждаются в качественной среде, рассуждали эксперты на международном симпозиуме «Создавая будущее» в Москве. Только качеством городской среды можно удержать умирающие пространства глубинки. «Но при этом не надо поддерживать слабых — «падающего толкни». На самом деле нужно поддерживать сильных: сильные муниципалитеты, сильных мэров, сильные регионы. Они спасутся сами, спасут многих вокруг себя», — считают эксперты. О том, как вновь освоить заброшенные регионы и в чем проблема с опорными поселениями России, — в материале «БИЗНЕС Online».

Как отметил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, одна из причин, почему дискуссия о системе расселения будущего так важна, — это сакральная функция обладания пространством, уходящая корнями в библейскую традицию

Как отметил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, одна из причин, почему дискуссия о системе расселения будущего так важна, — это сакральная функция обладания пространством, уходящая корнями в библейскую традицию

«Как удержать такую громадную территорию…»

«Города в системе расселения будущего» — так называлась одна из сессий симпозиума «Создавая будущее», который уже второй год подряд проходил в национальном центре «Россия» в Москве. Как отметил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, одна из причин, почему дискуссия о системе расселения будущего так важна, — это сакральная функция обладания пространством, уходящая корнями в библейскую традицию. Он пояснил, что «государство устраивает топонимику на праве обладания этой территорией». «Как только вы уходите с этой территории, вы теряете право обладания, вы теряете право наречения», — заключил Журавский.

Вторая причина — безопасность. Это важно особенно для такой крупной страны, как Россия. «Как удержать такую громадную, самую большую страну в мире, как Российская Федерация?» — задался риторическим вопросом спикер. Ответ он видит в развитии опорных регионов, городов и транспортной связности. Без этого, по его мнению, «мы не сможем правильно использовать ресурсы и богатства, которые даны этой территории».

Напомним, что в марте 2025 года правительство РФ опубликовало единый перечень опорных населенных пунктов, в который включили 2 160 больших и малых городов и сельских поселений. 45 находятся в Татарстане. В списке такие города, как Казань, Иннополис, Нижнекамск, Менделеевск, Елабуга, а также райцентры, подобные Агрызу, Азнакаево, Аксубаево. Согласно указу президента о национальных целях развития страны, к 2030 году качество среды для жизни в опорных населенных пунктах должно вырасти на 30%, а к 2036-му — на 60%. По сути, стратегия пространственного развития России на этот срок строится в разрезе этих опорников, которые в том числе будут формировать систему расселения, инфраструктуры и экономики.

По словам Журавского, третья причина касается построения будущего, где решающую роль играет качество жизни на местах. «Государству можно что угодно нарисовать, любую стратегию. Но если человек это не примет, если он не будет связывать место своего обитания с будущим для себя и своих детей — он оттуда уедет», — констатировал спикер.

Эксперт отметил, что создание качественной среды для жизни, включая образование, работу и досуг, меняет демографические тенденции. В России уже есть регионы, где после обустройства общественных пространств и создания центров для работы и досуга молодежи отток молодых людей резко снизился. Таким образом, осознанное управление расселением является стратегической необходимостью для сохранения территории и обеспечения демографического развития, где «в каждой точке расселения» должны быть созданы условия, стимулирующие семьи «рожать детей и там оставаться».

Что касается мира в целом, то тут, по мнению Дохова, можно выделить три фундаментальные стадии эволюции систем расселения

Что касается мира в целом, то тут, по мнению Дохова, можно выделить три фундаментальные стадии эволюции систем расселения

Пространственная справедливость

Нынешняя система расселения сложилась в советский период. Как считает сотрудник кафедры социально-экономической географии зарубежных стран факультета географии МГУ им. Ломоносова Руслан Дохов, ее сформировали два ключевых обстоятельства — индустриализация и эвакуация предприятий во время Великой Отечественной войны, которая для многих городов и регионов стала импульсом для развития.

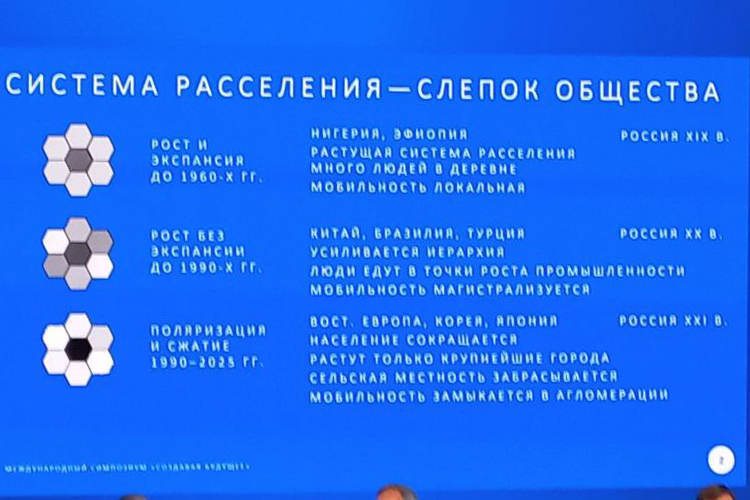

Что касается мира в целом, то тут, по мнению Дохова, можно выделить три фундаментальные стадии эволюции систем расселения. Первая — доиндустриальная, или раннеиндустриальная. «Мобильность в таком случае локальная между местным центром и окружающей его сельской местностью. Это то, что сейчас характерно для Нигерии, Эфиопии, развивающегося мира и, соответственно, было характерно для России XIX века», — объяснил ученый.

На смену ей приходит индустриальная фаза, которая приводит к огромным движениям различные слои населения внутри страны. «Люди массово и, самое главное, магистрализованно, то есть в одном направлении, перемещаются в какие-то большие точки», — пояснил Дохов. Эта стадия, по его словам, характерна сегодня для Китая, Бразилии, Турции и была типична для России в ХХ веке.

Третья, постиндустриальная стадия, в которой находятся современная Россия и Восточная Европа, характеризуется сильнейшей поляризацией. Когда промышленности перестает требоваться много рабочих рук, население стягивается в крупнейшие города, которые становятся центрами спроса и предоставления услуг. В результате получается, что в одних местах хотят жить все, а в других — вообще никто. «Сельская местность, особенно в местах не очень климатически благоприятных, начинает забрасываться, а мобильность становится кольцевой внутри крупнейших агломераций», — посетовал Дохов.

«Самый страшный процесс, который может происходить: сотнями лет люди вкладывали свои жизни, свои жизненные усилия в то, чтобы превратить неосвоенные территории в пространство жизни. А затем эти пространства жизни начинают сворачиваться»

«Самый страшный процесс, который может происходить: сотнями лет люди вкладывали свои жизни, свои жизненные усилия в то, чтобы превратить неосвоенные территории в пространство жизни. А затем эти пространства жизни начинают сворачиваться»

Именно эта поляризация и становится главным вызовом современности с точки зрения освоения территорий. Она порождает ряд негативных последствий: перегруженность крупнейших центров, деградацию локальных узлов системы расселения, распад местных связей и, что самое опасное, «запустение освоенных территорий». «Самый страшный процесс, который может происходить: сотнями лет люди вкладывали свои жизни, свои жизненные усилия в то, чтобы превратить неосвоенные территории в пространство жизни. А теперь они начинают сворачиваться. После этого государство даже не знает, что там творится», — подчеркнул эксперт.

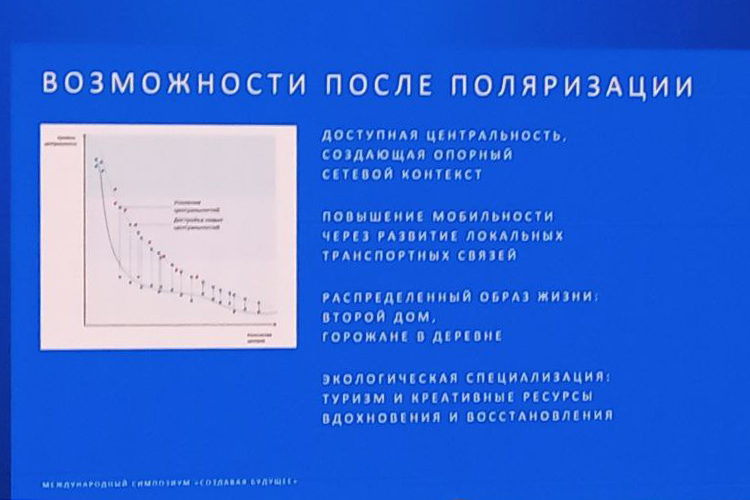

В качестве стратегии смягчения этих негативных тенденций Дохов предложил не пытаться переломить объективные макротренды, а компенсировать их последствия через управление мобильностью и доступностью. Развитие локальных транспортных связей может способствовать «распределенной форме жизни», когда разнообразие услуг обеспечивается не только внутри одного крупного города, но и в сети близлежащих населенных пунктов.

В качестве стратегии смягчения негативных тенденций Дохов предложил не пытаться переломить объективные макротренды, а компенсировать их последствия через управление мобильностью и доступностью

В качестве стратегии смягчения негативных тенденций Дохов предложил не пытаться переломить объективные макротренды, а компенсировать их последствия через управление мобильностью и доступностью

Россия в поисках нового фронтира

«Строго говоря, будущего в массовом сознании нет. К сожалению», — заявил организатор и руководитель исследовательской группы «ЦИРКОН» Игорь Задорин. Он уверен, что опросы населения неэффективны для проектирования городов будущего, поскольку люди в своих ответах основываются на проблемах сегодняшнего дня, а старшее поколение также говорит о проблемах прошлого. В качестве альтернативы Задорин предложил модель, где субъектами принятия решений должны выступать «те самые архитекторы будущего». «Конечно же, это не означает, что должен быть такой суровый волюнтаризм. Я придумал такой образ, и, соответственно, его начнем сейчас реализовать, тем более за государственные деньги», — предупредил специалист.

Особое внимание он уделил ответственности этих «социальных архитекторов». Они должны не просто нарисовать картину будущего, но и объяснить массовой аудитории ее привлекательность, увлечь широкие массы населения своими идеями.

Никогда не было такого, чтобы это самое расселение было совершенно естественным. Как правило, все крупные проекты переселения, крупные проекты так называемых антропотоков порождались на очень высоком государственном уровне.

Успешный пример — Столыпинская реформа, когда миллионы людей переселялись из центральных областей России на освоение восточных земель.

Теперь, уверен социолог, надо искать «новый фронтир, который увлек бы молодежь». «Если страна видит, что через 20 лет очень многое в стране и в мире будет определяться Арктикой, нужно создавать соответствующие проекты, которые бы вовлекли в это новое движение и молодежь», — считает Задорин.

«Внутренняя колонизация — это шанс многим людям создать свой мир и прожить вторую и третью жизнь»

Руководитель управления нормативно-методической работы федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Джемал Сурманидзе предложил радикально новый подход к территориальному развитию России, выдвинув идею «новой колонизации» обезлюдевших территорий. Причем речь тут идет даже не об огромных просторах Сибири и Дальнего Востока, а регионах Центральной России и Русского Севера.

Я считаю, что ситуация дошла уже до того, что на части страны нужно повторное заселение. То, что делается для Дальнего Востока, должно делаться, например, для Псковской области, Ярославской, Костромской, возможно, для Новгородской.

Сурманидзе предложил рассматривать заселение северо-запада России как «освоение пустынной территории с остатком очень ценного культурного ландшафта», выделив удержание пограничных территорий как ключевой приоритет.

Отвечая на вопрос о ресурсах для заселения, спикер предложил несколько источников. Во-первых, внутренняя перебалансировка населения. «Если шахты на Урале будут обслуживать не 100 тысяч человек, а 50 тысяч, то это нормально. Эти 50 тысяч нам очень пригодятся в Пскове», — считает специалист.

Во-вторых, привлечение иностранцев, включая европейцев, которым не нравятся современные реалии жизни на Западе. «Кучка безумных европейских маргиналов заложила основания Соединенных Штатов. И кто сказал, что тысячи сильных европейцев, которые мыслят по-другому, — это мало?» — задавался вопросом он.

Третий источник человеческого ресурса — это жители перенаселенных мегаполисов, которым государство могло бы предложить новую логику жизни.

«Новую колонизацию» Сурманидзе считает прекрасной возможностью для самореализации.

Вы не можете создать свой мир в Москве, но вы можете создать в Псковской области. Именно эта внутренняя колонизация — это шанс многим людям создать свой мир и прожить вторую и третью жизнь.

В отличие от Журавского, Сурманидзе, напротив, считает, что создание системы опорных городов — это далеко не панацея. По его мнению, при создании опорных городов не учитываются структурные элементы, которые действительно делают их привлекательными центрами, — главные улицы, креативные кластеры, многофункциональные парки, необходимые не только местным, но и жителям окружающих территорий. Более того, подвергаются сомнению и критерии определения этих самых городов. Докладчик убежден, что государство не может точно предсказать, какие муниципалитеты имеют потенциал для развития. «Почему Краснодар стал мегаполисом, а Армавир остался провинцией — я не знаю. Почему Москва стала столицей, а Тверь все-таки важный, но не столичный город?» — привел примеры представитель минстроя.

«Не надо поддерживать слабых — „падающего толкни“. На самом деле нужно поддерживать сильных и сильные муниципалитеты, сильных мэров, сильные регионы. Они спасутся сами, спасут многих вокруг себя», — заключил эксперт.

«Большинство городов, которые мы строили за последние 75 лет, не очень хорошие…»

Урбанист, основатель организаций 8 80 Cities и Cities for Everyone Гильермо Пеньялоса предложил принципиально иной взгляд на развитие городов, поставив в центр концепцию человеческого здоровья и счастья. Он начал с глобального демографического контекста, отметив, что эпоха стремительного роста населения осталась в прошлом. «Популяция росла очень быстро. Но теперь, 40 лет спустя, популяция уже уменьшается. В России популяция растет ниже уровня замены. Как и в Китае. Поэтому почти в каждой стране популяция уменьшается», — констатировал эксперт. Этот тренд, по его мнению, делает бессмысленными разговоры о массовом строительстве новых городов.

Ключевой тезис Пеньялосы заключается в том, что сегодняшние градостроительные решения определят качество жизни на сотни лет вперед. «И реальность в том, что большинство домов, большинство городов, которые мы строили за последние 75 лет, не очень хорошие», — признал Пеньялоса, добавляя, что нынешние города имеют массу системных недостатков, негативно влияющих на физическое, ментальное и социальное здоровье их жителей, а также на экологию.

В качестве универсального индикатора благополучия города Пеньялоса назвал озеленение, указав на его прямую связь с социальным неравенством.

Когда ты летаешь по городам, ты знаешь, где живут богатые люди. Где живут богатые люди — там много деревьев, парков и зеленых мест. Где живут бедные люди — их очень мало. Почти по всему миру это хороший индикатор.

Пеньялоса акцентировал, что важен не общий показатель по городу, а ситуация в каждом районе. Поэтому именно в бедных районах должны создаваться лучшие общественные пространства, потому что их жители больше всего нуждаются в качественной среде. Они проводят бо́льшую часть времени за пределами своих небольших жилищ. Тогда как богачи наслаждаются своими просторными домами.

Свою градостроительную философию он структурировал вокруг пяти элементов здоровья города, встроенных в инфраструктуру:

- правильное питание, доступное через регулирование торговли в общественных местах и образование;

- здоровый сон, поддерживаемый гибким графиком работы;

- социализация как критический фактор, особенно для пожилых;

- обязательный доступ к качественной природе в 10 минутах ходьбы от дома для каждого жителя к 2030 году;

- физическая активность, обеспечиваемая за счет безопасной и комфортной пешей и велосипедной инфраструктуры, функционирующей в любую погоду.

По мнению Пеньялоса, будущее городов зависит от их способности конкурировать за людей. Это еще один критерий, из-за которого качество жизни в мегаполисах становится критически важным. Ключевым элементом он назвал близость всей необходимой инфраструктуры, воплощенную в концепции 15-минутного города, где 90% повседневных нужд удовлетворяются в шаговой доступности.

Комментарии 12

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.