В советское время преподаватели вузов проходили реальную практику с выездом в ведущие профильные вузы страны, однако в наши дни запрет на самообучение снят, так что университеты «успешно» учат самих себя. При этом и преподаватели заняты, и финансы остаются в родных стенах. Не лучше обстановка и со студенческой практикой — зачастую студенты видят реальные предприятия только на планшетах, размещенных в коридорах кафедр. О том, почему красивые здания никак не влияют на качество образования и как устроена система стажировок на Западе, — в блоге завкафедрой реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ Алексея Лопатина.

Алексей Лопатин: «Образование не может быть получено на всю жизнь, оно нуждается в постоянной актуализации»

Алексей Лопатин: «Образование не может быть получено на всю жизнь, оно нуждается в постоянной актуализации»

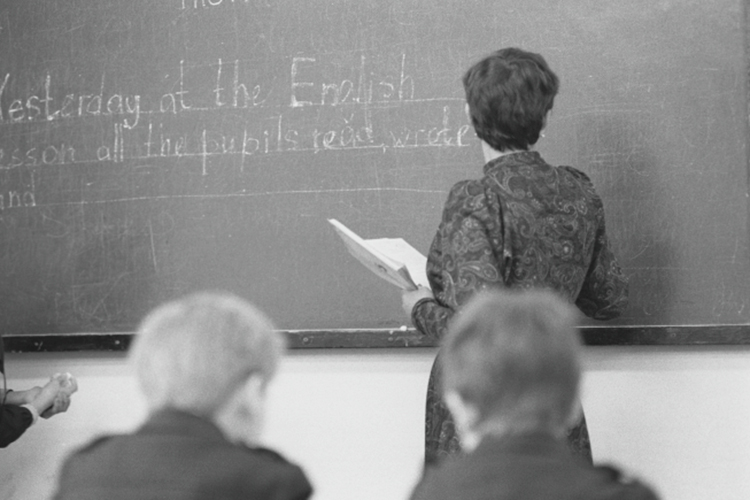

Качество образования не зависит от красивых стен или нового здания

В силу особенностей своей профессиональной сферы мне часто приходится участвовать в очных и заочных дискуссиях по вопросам качества и организации различных образовательных систем. При этом я понимаю, что люди, облеченные должностями, по вполне понятным причинам ограничены в возможностях высказывать свое мнение. Однако часто приходится встречать «мыслителей», которые свободны от административных оков, но при этом рассуждают об образовании как о чем-то совсем материальном, например в контексте оказания услуг. Такой во многом потребительский подход низводит образование до потребительского уровня, делая его сродни утилитарной покупке в продуктовом магазине.

Я же убежден, что образование — это несомненное благо, для получения которого заплатить, например, деньги совершенно недостаточно. Качественное образование дается только настойчивым и старательным и не сильно зависит от того, в каких стенах его дают. Да, именно так, понятие «качественное образование» не всегда соотносится, например, с рейтинговым университетом. Хотя рейтинг как универсальная линейка сегодня является чуть ли не единственным компасом на карте образования. Еще меньше качество образования зависит от красивых стен или нового здания.

Кто, кого и как учит?

Если сформулировать серию вопросов к образовательной системе, у меня получается следующая линейка:

- Кого учат? — это прежде всего о мотивации обучаемого;

- Кто учит? — это, разумеется, педагог;

- Чему учат? — это о содержании образования;

- Как учат? — это о технологии обучения;

- На чем учат? — это, разумеется, о материально-технической базе;

- Где учат? — это уже история о зданиях.

Первый пункт, по моему глубокому убеждению, является основным или краеугольным в деле обучения. Он связан с мотивацией и обеспечивает не менее 50% успеха. Занимаясь преподаванием вот уже более 20 лет, я убежден, что невозможно никого заставить научиться, можно только научить или заинтересовать обучением. Основную работу ученик выполняет сам.

Говорить о мотивации в рамках этой статьи я не собирался, поэтому сразу перейду к пункту, которого в списке вопросов вообще нет. Речь идет о том, сколько учиться. Как ни странно, этот вопрос очень часто возникает в контексте обсуждения различного рода реформ. На самом деле убежден, что срок обучения является очень малозначительным фактором. Например, в мировой системе высшего образования сроки обучения на бакалавриате варьируются от 3 до 5 лет. Иногда можно встретить бакалаврские программы сроком обучения 6 лет.

Таким образом, очевидно, что не сроки обучения определяют качество, а то, кто, чему и как учит. Хочу отметить, что в первых двух вопросах скрыты элементы, которые нечасто обсуждают в контексте рассмотрения вопросов, связанных с качеством образования. При этом, по моему мнению, их влияние сложно переоценить. В части вопроса «Кто учит?» речь идет об фактическом уровне преподавателей, а он во многом формируется на базе системы перманентного повышения профессиональной квалификации. В части же вопроса «Чему учит?», по моему мнению, необходимо уделить серьезное внимание рассмотрению вопроса о всех видах студенческих практик и стажировок. Давайте более подробно окунемся в эту проблематику.

Образование не может быть получено на всю жизнь

Начнем с повышения квалификации преподавателей. Почему я считаю таким важным постоянное повышение квалификации не только вузовских преподавателей, но и вообще всех сотрудников образовательных организаций? Представьте, что, например, врач-стоматолог, получивший образование в начале 2000-х годов, будет лечить кариес теми методами и материалами, которые были в ходу 25 лет назад? Картина для пациентов будет ужасная. А почему он так может действовать? Потому что не проходил обязательное повышение квалификации.

Аналогичную ситуацию можно наблюдать в любой другой области. При этом наиболее сильное деструктивное воздействие в любой профессиональной сфере будет наблюдаться, если те, кто призван учить современным компетенциям, будут знакомить студентов с технологиями прошлого века. Такое образование будет не просто некачественным, оно будет вредным. Ведь в этом случае преподаватель будет транслировать устаревшие знания, выдавая их за актуальные. Иными словами, образование не может быть получено на всю жизнь, оно нуждается в постоянной актуализации.

«Раньше каждый преподаватель должен был проходить повышение квалификации не реже 1 раза в пять лет»

«Раньше каждый преподаватель должен был проходить повышение квалификации не реже 1 раза в пять лет»

Практика в вузах по всей стране — это фантастика?

К сожалению, в ситуации с системностью в вопросах повышения квалификации все очень грустно. И винить в этом кого-то, кроме самой системы высшего образования, просто не приходится. Обратимся к истории вопроса. Как он решался в советское время? В институтах и университетах, как, впрочем, и сейчас, формировались графики повышения квалификации сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава.

Раньше каждый преподаватель должен был проходить повышение квалификации не реже 1 раза в пять лет. Причем это было не формальным обучением, а реальной практикой с выездом в ведущие профильные вузы страны. Такие поездки всегда поддерживались администрацией вузов. Более того, такое обучение происходило не одномоментно, а иногда и в течение целого семестра. При этом преподаватель, проходящий повышение квалификации, что называется, с отрывом от производства, сохранял на этот период и свою основную зарплату. Кафедра же имела возможность возложить ведение занятий на другого преподавателя. И все это оплачивалось.

Таким образом обеспечивалась передача ведущих педагогических практик и передовых профессиональных компетенций внутри системы высшего образования. Наверное, некоторые молодые преподаватели, прочитав этот абзац, отнесутся к нему как к элементу научной фантастики. Но это все абсолютная правда. Именно так работала система повышения квалификации в СССР и именно так было до конца 2000-х.

Зачем вузы стали учить самих себя?

Примерно в начале 2010-х годов вышли рекомендации федерального минобрнауки о том, что повышать квалификацию необходимо не реже чем 1 раз в три года. Казалось бы, качество должно только возрастать, ведь теперь преподаватели будут больше знать. Но нет, все не так радужно, как хотелось бы. И причина очень проста: еще ранее, в начале 2000-х, система повышения квалификации перестала существовать именно как система. Почему так произошло? Сначала значительной массе вузов, а потом и вообще всем было разрешено создавать в своей структуре подразделения, которые могут самостоятельно разрабатывать и реализовывать программы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава.

Следом была изменена система финансирования повышения квалификации. Задумка была хорошая — создать возможность повышать квалификацию, что называется, «всех у всех», но, к сожалению, как всегда, проблемы начались в части реализации. Вместо того чтобы связать нашу высшую школу крепкими узами преподавательской дружбы, вузы занялись очевидным — начали зарабатывать на повышении квалификации, а именно — стали учить самих себя.

Давайте подробнее рассмотрим этот волшебный механизм. Т. к. запрет на самообучение фактически был снят, университеты стали разрабатывать программы повышения квалификации ППС сами для себя и набирать на обучение преподавателей из своих же вузов. Получилась очень элегантная схема — одни разрабатывают и преподают другим в один год, а потом меняются местами. Самое главное, что все при деле, деньги остаются в вузе и распределяются между наиболее шустрыми и активными. В некоторых университетах доходило до того, что программы повышения квалификации создавали кафедры, которые потом обучали своих же преподавателей. Как мы понимаем, это прямой путь к вырождению. В некоторых случаях мы его сейчас и наблюдаем, что называется, в полный рост.

Но не все университеты пошли по такому пути. Некоторые все же пытались и пытаются организовывать нормальное повышение квалификации для своих сотрудников. Но таких, к сожалению, меньшинство.

В результате с чисто формальной точки зрения повышение квалификации ведется, да и еще и чаще, чем раньше. Отчеты заполняются, и все выглядит достойно. А по факту все начинается и заканчивается по местечковой схеме — сами прочитали, сами научились. К сожалению, в дискуссиях о качестве образования нечасто вспоминают о важности повышения квалификации ППС. Это воспринимается как само собой разумеющееся. Но это ведь не так. На сегодняшний день мы находимся в ситуации, когда в значительной части наших университетов преподают и работают в управлении сотрудники, имеющие представления о своей профессиональной области в лучшем случае актуальные на момент подготовки их диссертаций.

«Не стоит удивляться, что выпускники не очень горят желанием идти на предприятия реального сектора экономики. И дело не всегда в неконкурентной заработной плате. Многих выпускников зачастую отталкивает перспектива неизвестного, тем более что на реальных предприятиях они за годы обучения так и не побывали»

«Не стоит удивляться, что выпускники не очень горят желанием идти на предприятия реального сектора экономики. И дело не всегда в неконкурентной заработной плате. Многих выпускников зачастую отталкивает перспектива неизвестного, тем более что на реальных предприятиях они за годы обучения так и не побывали»

Реальные предприятия студенты зачастую видят только на картинках

Далее я хотел бы рассмотреть второй из намеченных вопросов: чему учат? В этом вопросе уже много сказано и написано. Мы все с нетерпением ждем введения новой системы высшего образования, но, думаю, что проблемы, о которых я сейчас хочу поговорить, будут характерны и для нее. Итак, студенческая практика. Что может быть банальнее, чем эта часть образовательной программы? Все преподаватели знают, что она есть, а некоторые даже сами с ней сталкиваются, т. к. являются руководителями различных видов практик.

Как практика сейчас проходит в значительном числе университетов? Все очень просто: издается приказ и студенты идут на практику на родные кафедры. При этом, если руководители кафедр немного заморочатся, можно ожидать парочку экскурсий на соседние кафедры или даже на предприятия. И на этом все. Вопрос: как же можно ожидать качественной подготовки специалистов, если эти будущие профессионалы даже не были на профильных предприятиях? Ответ очевиден — никак. При этом очень занимательно слушать или читать выступления руководителей отечественных вузов, рассказывающих о том, как востребованы их выпускники, а потом, разговаривая со студентами, выяснять, что реальные предприятия за время своего обучения они видели только на планшетах, размещенных в коридорах кафедр.

Разумеется, после такой «эффективной подготовки» у многих работодателей возникает вопрос к качеству. Не стоит удивляться, что выпускники не очень горят желанием идти на предприятия реального сектора экономики. И дело не всегда в неконкурентной заработной плате. Многих выпускников зачастую отталкивает перспектива неизвестного, тем более что на реальных предприятиях они за годы обучения так и не побывали.

«Значительная часть отечественных университетов, не обращая серьезного внимания на практику, стала представлять собой некую замкнутую и мало взаимодействующую с внешним миром институцию, которая к тому же уверена, что может обеспечить все процессы подготовки внутри себя»

«Значительная часть отечественных университетов, не обращая серьезного внимания на практику, стала представлять собой некую замкнутую и мало взаимодействующую с внешним миром институцию, которая к тому же уверена, что может обеспечить все процессы подготовки внутри себя»

Иностранных студентов предприятия не могут принимать на практику из-за режимности

Давайте обратимся к зарубежному опыту. Наверное, многие видели в зарубежных фильмах ситуации, когда студент пытается попасть на стажировку в известную компанию. Более того, многие компании объявляют отбор на такие места, и студенты, чтобы попасть, выдерживают нешуточный конкурс. Таким образом, ведущие компании получают лучших, а будущие специалисты — возможность проявить себя и потом закрепиться в профессии. На самом деле это типовая ситуация для студентов, которые хотят сделать успешную карьеру.

К сожалению, значительная часть отечественных университетов, не обращая серьезного внимания на практику, стала представлять собой некую замкнутую и мало взаимодействующую с внешним миром институцию, которая к тому же уверена, что может обеспечить все процессы подготовки внутри себя. При этом причиной такого поведения может являться банальная невостребованность специалистов со стороны работодателей. В этом плане наша система высшего образования бьет рекорды. На протяжении многих лет специальности и направления подготовки в некоторых вузах открывались не из-за потребностей экономики, а по причине, например, хороших отношений внутри факультета (института) под конкретных «очень важных и нужных людей».

Разумеется, никто и не думал проводить никакие маркетинговые исследования на региональном рынке труда. Зачем? Ведь тот, кто громче всех кричит и самый наглый, наверняка точно знает, что нужно предприятиям. Механизм достаточно прост — в университете заводится заинтересованная группа товарищей-единомышленников, потом появляется новая специальность, а следом и новая кафедра. Таким образом, система расширяется за государственный счет, поглощая все больше ресурсов, а на рынок труда выходят «специалисты» с модными названиями в дипломах, но при этом ни разу не видевшие предприятий.

Еще одной болевой точкой в нашей системе высшего образования является практическая подготовка иностранных студентов. Здесь нужно отметить, что речь идет о инженерно-технических специальностях и направлениях подготовки. Дело в том, что если организация практики для отечественных студентов в стенах родных вузов, а не на предприятиях лежит полностью на совести самих университетов и чиновников, находящихся у их руля, то в вопросах практики для иностранных студентов проблема находится не внутри, а на внешнем контуре.

Отечественные предприятия реального сектора экономики в основной своей массе просто не хотят или не могут в силу режимности принимать иностранных студентов к себе. И понять их можно. Они ведь знают, что эта категория выпускников все равно не придет к ним на предприятия. Тогда какой смысл на это тратить время ценных сотрудников-наставников и финансовые ресурсы? В результате иностранные выпускники выходят из стен наших инженерно-технических вузов практически недоученными, т. к. вся их профессиональная сфера начиналась и заканчивалась стенами университета.

В лучшем случае им удавалось пройти какое-то подобие стажировки у себя на родине, но по факту считать это полноценной практикой просто невозможно. Вместе с тем наши вузы вынуждены закрывать на это глаза и принимать различные бумаги с непонятным содержанием, т. к. сами ничего поделать не могут. При этом необходимо отметить, что отечественные федеральные государственные образовательные стандарты являются очень жесткими, в том числе и в части практической подготовки. Ведь именно на практику возложена роль подтверждения сформированности компетентностной модели выпускника. Иными словами, не прошел успешно соответствующие виды практик (например, ознакомительную, учебную, производственную, преддипломную) — значит, и не специалист.

***

В заключение хочу отметить, что проблема с качеством подготовки специалистов в своей основе имеет множество причин. Определить приоритетность их влияния на финальный результат непросто. Однако уверен, что вопросы уровня компетентности профессорско-преподавательского состава, а также качество практической подготовки студентов стоят на самом верху этой условной пирамиды причин.

Мнение авторов блогов не обязательно отражает точку зрения редакции

Комментарии 36

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.