«В Татарстане уже сформировалась среда, где национальный компонент — неотъемлемая часть повседневной жизни. Локальные бренды используют его в коммуникациях, и федеральным компаниям приходится принимать эти правила», — рассуждают эксперты, говоря о том, как сегодня федеральные и локальные сети работают с «татарскостью» в своем продвижении. О том, помогает ли это популяризировать татарскую культуру, зачем застройщики строят «татарские» ЖК и кто шьет джинсы «Пычрак», — в материале «БИЗНЕС Online».

В Татарстане уже сформировалась среда, где национальный компонент — неотъемлемая часть повседневной жизни

В Татарстане уже сформировалась среда, где национальный компонент — неотъемлемая часть повседневной жизни

«Самое тяжелое — прикидываться своим. За это бьют больно»

«„Евросеть», «Евросеть», цены просто… «бип» (недвусмысленный звук)… бик әйбәт (с тат. — «очень хорошие»)» — с таким рекламным слоганом в 2003-м заходила на рынок Татарстана почившая в бозе сеть салонов сотовой связи «Евросеть». В том же году главная российская чайная компания «Орими Трейд» (производитель Greenfield, «Принцессы Нури» и других «Принцесс») запустила ролик на татарстанском ТВ, в котором во время семейного чаепития дедушка в татарском национальном костюме говорит: «Бик тәмле чәй (с тат. — «очень вкусный чай»)».

Можно спорить, насколько удачны эти рекламные приемы, но становится даже приятно, когда московские корпорации и бренды из других регионов хотят угодить татарам. Под словом «угодить» подразумевается этнический маркетинг компаний. Т. е. в нашем случае бренд не просто переводит свою рекламу на татарский язык, а выстраивает целую стратегию позиционирования своего имиджа для конкретной этнической группы людей, адаптирует продукт, услуги и коммуникации под ее культурные особенности.

Пока примеров такого глубокого подхода к маркетингу в Татарстане не так много (но они есть), а эксперты «БИЗНЕС Online» отмечают, что через федеральный креатив распространяется обаяние татарской культуры, которая даже для нетатар становится привлекательной, интересной, самобытной. «В связи с событиями в мире сейчас обострились проблемы с языком, есть проблема самоидентичности. В этом кроется причина того, что внимание к этноэлементам повышенное. Соответственно, их действенность увеличилась», — говорит автор телеграм-канала «Потребительское поведение» Дмитрий Фролов.

Кроме того, в Татарстане уже сформировалась среда, где национальный компонент — неотъемлемая часть повседневной жизни, считает директор по стратегии казанского брендингового агентства COMPASS Branding Agency Ирина Рябова. Локальные бренды используют его в коммуникациях, и федеральным компаниям приходится принимать эти правила, чтобы интегрироваться в культурный контекст. «И это несложно, потому что татарская культура хорошо узнаваема в России», — говорит собеседница газеты.

Татары — это почти 5-миллионный рынок, и эксперты уверены, он становится лакомым кусочком для брендов в плане экономической привлекательности

Татары — это почти 5-миллионный рынок, и эксперты уверены, он становится лакомым кусочком для брендов в плане экономической привлекательности

«Для Казани такой маркетинг имеет особое значение: город позиционируется как „место встречи Востока и Запада“, формируется образ современного мегаполиса с богатыми традициями, появляются новые точки роста — от этноотелей до гастростартапов, — уверена руководитель комитета по туризму Казани Дарья Санникова. — Этнический маркетинг превращает культурное наследие в экономические активы, делая Татарстан одним из самых узнаваемых регионов России, а Казань — городом, где традиции становятся трендами».

И все же почему федералам самим выгодно работать с «татарскостью» в своих проектах? Татары — это почти 5-миллионный рынок, и эксперты уверены, он становится лакомым кусочком для брендов в плане экономической привлекательности. «В вашем случае количество населения дает возможность бизнесу работать, у вас емкий рынок. Грубо говоря, татар в Татарстане пара миллионов, в России — больше 5 миллионов, а нас во Владикавказе всего 300 тысяч проживает. Когда речь о миллионной аудитории, затраты на маркетинг будут оправданны», — говорит маркетолог из Северной Осетии Элла Дзиова.

Но в использовании национальных мотивов в своей рекламе нужно быть аккуратными и работать грамотно, чтобы не обидеть миллионы татар, предупреждают собеседники газеты. «Самое тяжелое — прикидываться своим. За это бьют больно. Если ты здороваешься на другом языке — окей, проявил уважение. Если начинаешь подделываться под своего, да еще и заискивать… Ну на тебя посмотрят, скажем так, недоуменно», — говорит Фролов.

Здесь вспоминается случай, когда известному модному дому Valentino пришлось извиниться за рекламную кампанию, в которой модель прошлась на шпильках по расстеленному на земле поясу оби — важнейшей части японского кимоно, которое может быть дороже всего наряда. Японцы разозлись и обвинили итальянский бренд в неуважении к японской культуре. Всю рекламную кампанию Valentino удалил с сайта и из аккаунтов в соцсетях. А чуть ранее еще один фешен-бренд — Dolce & Gabbana — раскритиковали в Китае за ролик, в котором китайская модель пыталась неумело есть палочками итальянскую еду. Его сочли расистским и неуважительным к китайской культуре.

Доверие аудитории, подчеркивают эксперты, зависит от того, насколько естественно бренд вписывает этнические элементы в свою коммуникацию. Удачные примеры работают, если они не навязчивы, соответствуют идентичности бренда, не выглядят «обязательной программой». Если бренд работает тактично, он получает не просто краткосрочный буст, а долгосрочное доверие.

Доверие аудитории, подчеркивают эксперты, зависит от того, насколько естественно бренд вписывает этнические элементы в свою коммуникацию

Доверие аудитории, подчеркивают эксперты, зависит от того, насколько естественно бренд вписывает этнические элементы в свою коммуникацию

Тукай на самокате и курьеры в национальных костюмах

Итак, какие федеральные сети прибегают к этномаркетинговым уловкам и работают с татарской национальной айдентикой? К примеру, кикшеринг Urent (проект МТС) «поставил» на самокаты героев татарского фольклора: Шурале, Батыра, царицу Сююмбике, Габдуллу Тукая и собирательный образ татарской бабушки. Нашему изданию в компании объяснили, что персонажи изображали «5 грехов самокатчиков» — самые частые нарушения, которые совершают пользователи: езда вдвоем, неспешивание на пешеходных переходах, использование самокатов несовершеннолетними, езда в нетрезвом виде и неправильная парковка. «Безусловно, коммуникации брендов, учитывающих культуру в регионе и его особенности, имеют больше доверия к своей рекламе. Мы получили очень положительный фидбэк на данную социальную кампанию, причем как от пользователей, так и от официальных лиц республики», — поделились в Urent. Для участия в соцпроекте сервис пригласил казанскую художницу и иллюстратора Гузель Гарипову, которая нарисовала персонажей, а в разработке слоганов на татарском языке участвовала литературный редактор журнала «Ялкын» филолог Гузель Закирова. В этом сезоне, поделились планами в компании, вновь появится соцреклама о важности соблюдения ПДД на языке Тукая.

Омичи Skuratov Сoffee запустили в прошлом году проект «Чәй эчәбезме» — это меню с десертами татарской кухни (урама, татлы, чак-чак). Причем появилось оно не только в Казани, но и в омских и новосибирских кофейнях Skuratov. «Этот проект получил отличный отклик во всех городах нашего присутствия, особенно в Омске, — рассказала нашему изданию маркетолог сети Skuratov Coffee Мария Рыбка. — Десерты разбирали мгновенно, едва успевали попробовать. Часто гости просили отложить им [лакомство]». Омская сеть даже пригласила основателя казанской барной сети Relab Артура Галайчука и известного повара Фархада Гильмутдинова в Омск и Новосибирск с мастер-классом по приготовлению этих лакомств.

В прошлом году сервис «Самокат» на День Казани и Татарстана нарядил курьеров в татарские национальные костюмы. И кстати, не забыл «Самокат» о прекрасных татарках в своей косметической марке ARIVE. Бьюти-бренд запустил линейку тональных кремов для девушек разных национальностей: дагестанок, калмычек, башкирок, татарок и т. д. Причем средство продается в креативных упаковках, на которых изображены представительницы этих народностей (хоть и в вольной интерпретации художниц, создававших дизайн коробочки для средства).

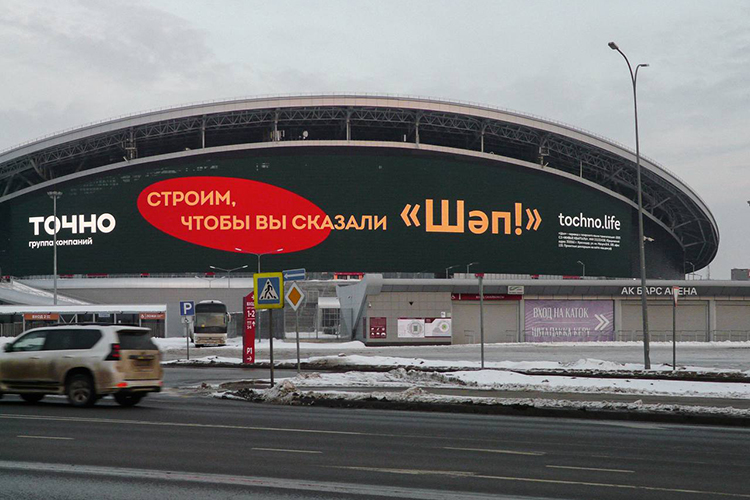

Крупная строительная ГК «Точно» из Краснодара, дебютируя в Татарстане, приписала своему пушистому герою цитату: «Строим, чтобы вы сказали «шәп»

Крупная строительная ГК «Точно» из Краснодара, дебютируя в Татарстане, приписала своему пушистому герою цитату: «Строим, чтобы вы сказали «шәп»

«Шәп» креатив от федералов: котики в тюбетейках и этнокомиксы

Котик в тюбетейке плюс фраза на татарском языке, кажется, особенно полюбились федералам. Этим приемом воспользовалась МТС, которая на рекламных буклетах изобразила зеленоглазого котика в татарском головном уборе и добавила слоган «Әйдә безгә» (с тат. — «давай к нам»). А крупная строительная ГК «Точно» из Краснодара, дебютируя в Татарстане, приписала своему пушистому герою цитату: «Строим, чтобы вы сказали „шәп“ (с тат. — „здорово“)» и назвала один из своих ЖК «Кадерле» («Дорогой»).

Как рассказали нам в пресс-службе МТС, компания регулярно использует в коммуникациях и национальные особенности — языки, культурные образы, предпочтения жителей регионов, в которых работает компания, причем привлекает в качестве консультантов или исполнителей местных экспертов. «Мы также реализуем активности, направленные на сохранение и развитие культуры разных этнических групп в других российских регионах, — ответили в МТС. — К примеру, в прошлом году компания представила сборник этнокомиксов с дополненной реальностью «Ожившие легенды»», составленный по сюжетам самобытных хантыйских, мансийских, ненецких, селькупских, а также бурятских сказок, которые были собраны со слов коренных жителей».

Как рассказали нам в пресс-службе МТС, компания регулярно использует в коммуникациях и национальные особенности — языки, культурные образы, предпочтения жителей регионов

Как рассказали нам в пресс-службе МТС, компания регулярно использует в коммуникациях и национальные особенности — языки, культурные образы, предпочтения жителей регионов

«Мы хотели достаточно громко и серьезно заявить о первом проекте „Точно“ в регионе. Ему нужен был узнаваемый и вместе с тем привлекательный визуальный код и „кот“. Я бы не назвала это этнической рекламой, скорее рекламой с использованием узнаваемых символов: культурных и народных, — высказалась директор по маркетингу ГК „Точно“ Евгения Тодорова. — По нашим данным, к запуску кампании аудитория отнеслась лояльно и доброжелательно: реклама запомнилась, ее много цитировали, отмечали в социальных сетях. Наши коты в казанском метро вызвали достаточно большой резонанс, мы зафиксировали много упоминаний в медиа и социальных сетях, UGC-контенте. Эффект получился хороший — он обеспечил мощный старт, лояльность к проекту и бренду как со стороны потенциальных клиентов, так и со стороны риелторского сообщества. Многие агенты делились новым брендом с маскотом в личных и корпоративных социальных сетях».

Директор по маркетингу ГК «Точно» Евгения Тодорова: «Наши коты в казанском метро вызвали достаточно большой резонанс, мы зафиксировали много упоминаний в медиа и социальных сетях, UGC-контенте»

Директор по маркетингу ГК «Точно» Евгения Тодорова: «Наши коты в казанском метро вызвали достаточно большой резонанс, мы зафиксировали много упоминаний в медиа и социальных сетях, UGC-контенте»

Приятный бонус мы видим в Казани и от различных ретейлеров, которые дублируют на татарский язык не только надписи на входной вывеске, но и переводят названия отделов, указателей внутри магазина. Здесь отличились «Находка», «Чижик», «Магнит» и «Магнит косметикс», «Пятерочка». Очень приятно читать «Кайнар ашлар» («Горячие блюда»), «Яңа пешкән икмәк — тәмле, яңа пешеп чыкан»), («Свежеиспеченный хлеб — вкусный, только что приготовленный»), «Балык — тәмле, файдалы, җиңел» («Рыба — вкусная, полезная, легкая») в «Ленте». Причем шрифт надписей на татарском такого же размера, что и русский. Есть татарский дубляж и в Fix Price, но там нам ответили, что этномаркетинга здесь нет, и это делается лишь для удобства навигации в магазинах сети в Татарстане. «Fix Price во всех регионах своего присутствия использует универсальные коммуникации с покупателями, этнических акций у нас нет», — таков ответ компании.

Возможно, менее масштабно, но не менее ценно подошли к работе с культурой и языком другие компании. Прошлой весной каршеринг «Яндекс.Драйв» после двухлетнего перерыва возвратился в Казань push-уведомлением с фразой на татарском «Кыш кире кайтты — без дә кайттык» (в переводе на русский — «Зима вернулась — и мы вернулись»), кроме того, в навигационных картах «Яндекса» можно включить татарскую озвучку (в настройках нужно зайти в «Язык аннотации»). В аэропорту Пулково рейс в Казань объявляют, кроме русского и английского, на татарском языке, а компания NordWind по прилете в столицу Татарстана также приветствует пассажиров на языке Тукая. Причем в соседнем Башкортостане такой лингвистической услуги нет. Несколько экспертов «БИЗНЕС Online» сошлись во мнении, что «татарское приветствие» авиакомпаний никак не работает на повышение лояльности к ним, это просто жест вежливости со стороны предприятий, и этнического маркетинга здесь нет.

«Я считаю, что мы в начале пути исследования и интеграции культурного кода. Да, проделана немалая работа за последние пять лет, но перед нами еще большое поле для работы», — считает совладелец казанской сети кофеен Min и концептолог сети «Тюбетәй» Миша Хонг

«Я считаю, что мы в начале пути исследования и интеграции культурного кода. Да, проделана немалая работа за последние пять лет, но перед нами еще большое поле для работы», — считает совладелец казанской сети кофеен Min и концептолог сети «Тюбетәй» Миша Хонг

Как у застройщиков выросли «татарские» ЖК

А каким этнокреативом отличились татарстанские предприятия разных отраслей? Мнение собеседников «БИЗНЕС Online» здесь разделились. Некоторые считают, что пока у большей части местных игроков рынка поверхностная интеграция, основанная на татарских стереотипах. «Я считаю, что мы в начале пути исследования и интеграции культурного кода. Да, проделана немалая работа за последние пять лет, но перед нами еще большое поле для работы, — считает совладелец казанской сети кофеен Min и концептолог сети „Тюбетәй“ Миша Хонг. — Сейчас в большей степени я вижу поверхностную интеграцию, лишь единицы брендов заново открывают историю». Другие отмечают, что за эти же пять лет тренд на этнические проекты в Татарстане стал более агрессивным в маркетинговых стратегиях, буквально отрицая иностранные заимствования. «Мы все уже сыты повальной глобализацией, сейчас хочется рассказывать истории, которые подчеркнут красоту родного языка, наше культурное наследие, гений места. Англицизмы порой стали ассоциировать с дурным вкусом», — считает генеральный директор СМУ-88 Наиль Галеев.

Что ж, застройщики жилья и правда, кажется, подхватили тренд на татарский нейминг своих проектов и постепенно отказываются от китчевых и иностранных названий ЖК, которые, добавили эксперты, никак «не сообразуются» с историей, традицией и топонимикой Казани. Тем более именно название жилых комплексов порой становится ориентиром для горожан и приживается куда сильнее, чем название улицы. И вот несколько примеров ЖК с татарским названием.

СМУ-88 построил ЖК «Яратам» («Люблю») и «Минтимер», а сейчас возводит свой флагманский проект «Яңалиф» («Новый тюркский алфавит»). «Тут стоит оговориться, что мы не из тех, кто бездумно лепит татарские слова ради татарских слов. Для нас важнее отразить контекст территории, где мы строим: одновременно и вписать его в городскую среду, и усилить топонимику локации. И если это что-то татарское — супер, — продолжает директор СМУ-88 Галеев. — Мы планируем углублять эту концепцию, развивая ее в названиях очередей». Кстати, авторы «Яңалифа», архбюро «Цимайло Ляшенко и партнеры», добавил собеседник «БИЗНЕС Online», при создании проекта вдохновились силуэтом башни Сююмбике и образцами национальной татарской вышивки XIX века.

Татарские названия дали своим проектам строительная компания «Аркада» из Казани, которая строит ЖК «Моң», и «КамаСтройИнвест» с жилым проектом «Риваят» («Легенда»), у Кабана строит дом «Алтын Яр» («Золотой берег») компания «Ак Таш», девелопер ПИК построит квартал «Таулар» («Горы») на берегу Ботанической протоки, концепт-комплекс «Максат» («Цель») от ГК «Новастрой» появится в Казани.

Сеть «Бахетле» Муслимы Латыповой едва ли не первая из Татарстана, которая зашла на российский рынок с татарским названием, это был 2006 год

Сеть «Бахетле» Муслимы Латыповой едва ли не первая из Татарстана, которая зашла на российский рынок с татарским названием, это был 2006 год

Комиксы о татарском супергерое и «вирусные» эчпочмоти

Больше всего, сошлись во мнении наши спикеры, работает с «татарскостью» общепит. Это проявляется как минимум в названии заведений. Действительно, кафе и ресторанов с татарским неймингом в Казани за последнее время появилось немало. Из новых это «Әнием» («Мама»), «Умай» (женское божество в мифологии тюркских народов), чайная «Ак чынаяк» («Белая чашка»). Ресторан «Чирәм» («Трава»), кофейня «Аулак» («Укромное место»), «Алан-аш», Tatar by Tubetey образовали в Присутственных местах Казанского кремля кластер заведений татарской кухни. Из будущих проектов в августе на набережной Казанки откроется гастрокомплекс под названием «Кайт», которое переводится с татарского как «возвращайся», а на месте ресторана татарской кухни «Ямь-яшел» («Зеленый-презеленый») на Кремлевской набережной появится «Авылым» («Моя деревня»). И конечно, «старожилы» общепита с татарским названием: «Ураган сарай», «Каз» («Гусь»), Milli (переводится как «национальный»), «Азу», «Кыстыбый», комплекс «Туган Авылым», который, кстати, вместе с драматургом Зульфатом Хакимом выпустил книгу о татарском супергерое «Туган батыре». Еще есть в Казани сеть Miñ, в которой продают ароматный кәһвә (кофе) — на вывеске заведений оба варианта написания напитка. Нельзя не упомянуть и сеть «Бахетле». Компания Муслимы Латыповой едва ли не первая из Татарстана, которая зашла на российский рынок с татарским названием, это был 2006 год.

Разумеется, в первую очередь заведения общепита знакомят гостей с татарской культурой через кухню (традиционную или переосмысленные новаторские блюда). Отдельно хочется отметить, что в форме персонала этих заведений есть элемент национальной одежды (узоры, вышивка, головные уборы, передники). Все это тоже своего рода «этнический подход» к своему бренду, который вызывает интерес у публики, говорят эксперты.

В проектах сети «Тюбетәй» заложена сильная национальная айдентика — интерьер, музыка (в заведениях звучат треки современных татарских исполнителей), сувениры, мерч и прочее

В проектах сети «Тюбетәй» заложена сильная национальная айдентика — интерьер, музыка (в заведениях звучат треки современных татарских исполнителей), сувениры, мерч и прочее

Сеть «Тюбетәй» в этом списке общепита выделяется не только названием на татарском языке, но и в целом подходом к распространению татарской культуры. В их проектах заложена сильная национальная айдентика — интерьер, музыка (в заведениях звучат треки современных татарских исполнителей), сувениры, мерч и прочее. Чего только стоит курсирующий по Казани туристический автобус с надписью «Поскреби себя — найди татарина». А их десерт эчпочмоти вообще завирусился в соцсетях и разных пабликах. Отзывы о нем, конечно, были разные, но и это вполне себе пример вирусного маркетинга. Недавно в ресторанах «Тюбетәй» в рамках ребрендинга прошли мероприятия в духе неотатарской культуры, вышел дебютный альбом группы Tubatay Beats, которая обыгрывает популярные музыкальные стили. «Наша аудитория в целом с пониманием и интересом отнеслась к этим преобразованиям. Мы стремимся не продавать ностальгию, а смотреть в будущее», — поделился инвестиционный директор сети «Тюбетәй» Альфрид Бустанов.

Назвали эксперты и неудачные кейсы в общепите. Среди таких название заведения The Old Tat’irish Bar, татарско-ирландский паб. Такое сочетание в нейминге спикеры посчитали скорее абсурдным, как, кстати, и различные «заигрывания» с треугольником, к примеру «золотой треугольник» или «треугольник № 1», до сих пор не у всех прижился кыстыбургер от «Тюбетәя».

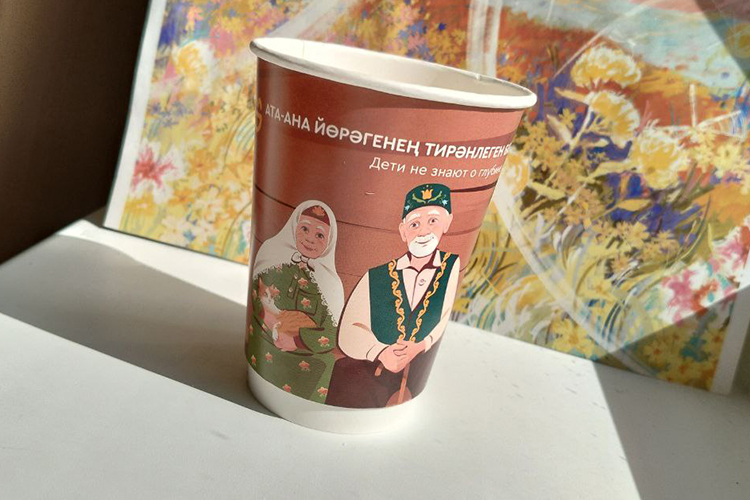

В сети «Кыстыбый» на каждой упаковке нарисованы дедушка с бабушкой, отец с сыном, мама с дочкой, где-то вся семья и т. д. И к каждому рисунку есть теплое крылатое выражение на татарском языке

В сети «Кыстыбый» на каждой упаковке нарисованы дедушка с бабушкой, отец с сыном, мама с дочкой, где-то вся семья и т. д. И к каждому рисунку есть теплое крылатое выражение на татарском языке

К сожалению, не единожды звучала сеть «Кыстыбый», чей концепт, по мнению нескольких спикеров, построен на стереотипах о татарах. Не оценили собеседники газеты и татарскую пословицу «Ата-ана йөрәгенең тирәнлеген балалар белми» («Дети не знают о глубине души родителей») на стаканчиках «Кыстыбыя». «Кому-то заходит, кому-то нет, — спокойно относится к критике Азат Низмутдинов, владелец сети. — Упаковка — это маркетинговый элемент. Да, на каждой упаковке у нас нарисованы дедушка с бабушкой, отец с сыном, мама с дочкой, где-то вся семья и так далее. И к каждому рисунку есть теплое крылатое выражение на татарском языке. Мысль собрать всю семью за одним столом остается центровой для нашей сети. И это интересно гостям Татарстана, Казани. С нашей упаковкой много делают фотографии, селфи. Я считаю, инструмент работает и его надо дальше развивать, раскрывать, обновлять».

«Наша «татарскость» никого не отталкивает»

Фешен-индустрия тоже мощный инструмент для популяризации татарской культуры. И в Татарстане есть бренды, работающие с этнокомпонентами, создающие одежду и аксессуары с национальным колоритом (насколько каждый из них креативный, интересный, наша газета подробно писала в других статьях, сейчас речь не об этом). Таких проектов много, но эксперты выделили несколько. К примеру, бренд аксессуаров Aigel Salakh, запустивший недавно коллаборацию с рестораном «Умай», в котором можно купить изделия бренда, сделанные вручную в древней татарской технике.

Написание брендов Buro Banu, Idel, Your Yool на английском языке, но в этом есть своя фишка, подчеркивают спикеры, ведь иностранное название автоматически расширяет аудиторию в интернете. Такая же история у бренда Qayna, который можно перевести как «Кипи». Все изделия марки на татарском: джинсы «Пычрак» («Грязный»), лонгслив «Гомбә» («Гриб»), пальто «Чия» («Вишня»), шапка «Әти» («Папа»), а костюм «Ябалак» («Сова») появлялся на страницах американских модных журналов Harper’s Bazaar и Elle. Разумеется, есть бренды, которые и пишутся на татарском: «Бирнә сандыгы» («Сундук с приданым»), «Сәләм Казан». «Саба мендәре» («Сабинские подушки»), «Асылъяр», «Алга».

Среди спортивных команд нашей республики на полную катушку национальную составляющую использует хоккейный клуб «Ак Барс». На матчах клуба всегда играет неофициальный гимн «Мин яратам сине, Татарстан» (клуб даже обсуждал с исполнителем татарского хита Салаватом Фатхетдиновым идею перезаписать песню для клуба, но пока проект в работе). У «Ак Барса» есть свой телеграм-канал на татарском языке, в этом году они сделали форму, повторяющую национальный костюм, на «ТНВ Планета» ведутся трансляции матчей в прямом эфире с татарскими комментариями, и каждую пресс-конференцию в Казани главный тренер Анвар Гатиятулин начинает с пары слов на языке Тукая. В 2020-м Данис Зарипов вышел на матч звезд КХЛ с щитом в виде эчпочмака и в плаще в цветах Татарстана. И это далеко не все. «Мы открыто позиционируем себя как татарский бренд, причем начали это одними из первых во всей республике, а в спорте точно первыми, — говорит замдиректора ХК „Ак Барс“ по коммерции Станислав Прудников. — Наша „татарскость“ никого не отталкивает, скорее наоборот — это уникальная особенность, которая привлекает, делает нас узнаваемыми. Все ведь любят эчпочмак, несмотря на происхождение. Мы стремимся к этому же».

Единичные случаи татарского нейминга в республике встречаются в разных областях. Можно отметить компанию по производству дизайнерской мебели «Яратам» («Люблю»), интерьерные панно с татарским орнаментом от бренда Yafrac, эскимо «Батыр» от компании «Славица», сеть салонов оптики «Корд Оптика» приветствует покупателей фразой «Сезнең күзләрегез безнең сакта» («Ваши глаза под нашей защитой») и др.

Да, все вышеперечисленные примеры — это инициатива частных лиц, хотя, безусловно, есть примеры хороших городских проектов. «Печән базары», инициативы театральной площадки «MOÑ», есть инди-лейб Yummy Music, который отвечает фактически за всю современную татарскую музыку и ее продвижение, гастрофестиваль «Вкусная Казань» и новый проект, появившийся этим летом, «Казанский завтрак» (заведения подают блюда татарской кухни), новогодний «КышдаКар-фест» и прочее. Хотя и тут можно вспомнить неудачный пример от госкомитета по туризму РТ, когда летом 2023-го завирусилась реклама Елабуги с поэтессой Мариной Цветаевой в московском аэропорту Шереметьево, которую пользователи сочли неуместный, из-за того что именно в Елабуге поэтесса покончила с собой. А потом в том же Шереметьво появился плакат с приглашением: «Прилетай на чак-чак-питие в Татарстан! Вкус сладости и радости», который тоже оказался не то чтобы креативным. И все же работать над развитием и распространением культуры и есть задача республики. Здесь, пожалуй, даже стоит пожурить за недостаточную работу в этом вопросе.

«В республике мы привыкли к тому, что за все, что касается татарской тематики, отвечает руководство с его аппаратами, бюджетами, планами, мероприятиями. Надо сказать, что такое мировоззрение перекладывания ответственности исторически не было характерно для татарского народа, — говорит инвестиционный директор сети „Тюбетей“. — Вся та национальная и религиозная инфраструктура, что досталась нам от прежних поколений, создана за счет частных инвестиций. Грубо говоря, не министерство культуры построило медресе „Мухаммадия“. Поэтому то, что вы называете „этномаркетинговыми проектами“, должно играть ключевую роль в динамичном и разнообразном развитии татарской тематики. Конечно, бизнес не должен заменять собой государство (об этом регулярно напоминает „Татнефть“). Однако именно в развитии национальных проектов социальная ответственность бизнеса проявляет себя в полный рост».

***

В качестве выводов заметим, что использование «локализмов» в рекламе повышает вовлеченность и даже виральность такой рекламы. Это не просто маркетинговый ход, а деликатный способ (в случае с федералами) показать: компания не просто «пришла на рынок», а стремится стать «своей». Осознавая растущий тренд на гиперлокализацию в рамках большой страны, уверены спикеры «БИЗНЕС Online», Татарстан становится ценным для брендов не только в плане экономической привлекательности, но и с точки зрения адаптивности к локальному этническому коду.

Мы видим, как национальные коды перестают быть музейными экспонатами и превращаются в часть повседневной жизни. Бренды, художники и культурные институции берут традиционные элементы — орнаменты, кухню, язык, фольклор — и переосмысляют их, делая актуальными для новых поколений. Например, татарские узоры появляются на мерче, исторические рецепты обретают современную подачу в ресторанах, а музыкальные проекты экспериментируют, смешивая этнические мотивы с электроникой. Это эволюция культуры, которая теперь живет не только в воспоминаниях старшего поколения, но и в цифровом пространстве, на улицах, в кафе и даже в гардеробе молодежи.

Комментарии 25

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.