«Мне греет душу мысль, что ИИ может сыграть роль в сохранении татарского языка. Конечно, мне не хочется думать, что язык исчезнет и его потом будут возрождать с нуля. Но если даже так произойдет, ИИ сможет писать, читать и озвучивать по-татарски», — говорит завотделом лексикографии Института языка, литературы и искусства им. Ибрагимова АН РТ Ринат Сафаров. В интервью «БИЗНЕС Online» он рассказал о том, какие кальки с русского языка разрушают внутреннюю структуру татарского языка, что за прочие угрозы влияют на нормы литературного татарского и почему сегодня башкирский язык, по мнению филологов, находится в лучшем состоянии.

Ринат Сафаров: «Мне греет душу мысль, что ИИ может сыграть роль в сохранении татарского языка. Конечно, мне не хочется думать, что язык исчезнет и его потом будут возрождать с нуля. Но если даже так произойдет, ИИ сможет писать, читать и озвучивать по-татарски»

Ринат Сафаров: «Мне греет душу мысль, что ИИ может сыграть роль в сохранении татарского языка. Конечно, мне не хочется думать, что язык исчезнет и его потом будут возрождать с нуля. Но если даже так произойдет, ИИ сможет писать, читать и озвучивать по-татарски»

«Мы живем в условиях одностороннего двуязычия»

— Ринат Тагирович, вы обратили внимание на важную деталь: выражения «Туган көнең белән!» («С днем рождения!») и «Яңа ел белән!» («С Новым годом!») — это кальки с русского, которых не было в тюркских языках. Они стали нормой, хотя искажают структуру татарского языка. То есть татарский меняется не только за счет заимствований, но и изнутри — под влиянием русского.

— Калькированных слов в татарском языке действительно много. Сейчас единственный источник калькирования — русский язык. Несмотря на то что мы, к примеру, знаем английский, заимствуем не напрямую из него, а через русский. Так принято. Мы просто не привыкли это распознавать. Но калька — это необязательно плохо. В большинстве своем европейские языки обогащают друг друга именно путем взаимного калькирования. В первую очередь я имею в виду английский, немецкий, французский, португальский, голландский и прочие. Но дело в том, что это языки одной индоевропейской семьи. А русский и татарский — разноструктурные языки из разных языковых семей. И у нас происходит не взаимный, а односторонний процесс влияния.

Сафаров Ринат Тагирович — ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства им. Ибрагимова АН РТ, заведующий отделом лексикографии. Кандидат филологических наук.

2003–2008 — высшее образование: Челябинский государственный педагогический университет, филологический факультет, специальность «русский язык и литература», квалификация «учитель русского языка и литературы».

2008–2012 — аспирантура при Институте языка, литературы и искусства им. Ибрагимова АН РТ по специальности 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации» (татарский язык).

2012 — защита кандидатской диссертацию на тему «Военная лексика в татарском языке», научный руководитель — к. ф. н. Ф.Ф. Гаффарова.

Сфера научных интересов — проблемы теоретической и практической лексикографии, вопросы сравнительно-исторической лексикологии (на материале тюркских языков), этимологии и терминологии, проблемы перевода и т. д.

Мы живем в условиях так называемого одностороннего двуязычия: есть два народа, один из которых говорит на двух языках, а другой — только на своем. Поэтому на обывательском уровне, не зная языковых нюансов, делаются далеко не правильные переводы с русского языка. Эти ошибочные переводы из разговорной речи начинают проникать в литературные произведения и со временем становятся нормой. Именно такие случаи портят язык изнутри.

Страшно не когда обычный человек при общении на татарском использует русские слова, а когда неправильно скалькированные элементы становятся частью литературного языка. У нас это происходило и продолжает происходить. «С Новым годом!» калькируют как «Яңа ел белән!», «С праздником!» — как «Бәйрәм белән!». Такие выражения не характерны для татарского языка. Для русского человека при поздравлении главное место занимает субъект, то есть тот, кого поздравляют. Татары же поздравляли не с чем-то, а сам объект, само событие, само явление. Татарам важен был предмет, а не субъект, поэтому они говорили: «Туган көнең котлы булсын!», «Гает мөбарәк булсын!», «Киемең җылы тәнеңдә тузсын». Видите разницу? А сейчас все переворачивается так, что татары тоже начали поздравлять человека в связи с чем-либо, как это делается в русском языке.

— Если перевести «Яңа ел белән!» обратно на русский, то это будет звучать абсурдно?

— Это будет комично. Если буквально перевести «Яңа ел белән котлыйм!» на русский, тогда можно передать это как «Поздравляю вместе с Новым годом!». Никто так по-русски не говорит. Это также нелепо, как если бы мы дословно перевели татарскую модель «Яңа ел котлы булсын!» на русский. Я, честно говоря, не знаю даже, как это передать буквально. Поэтому переводом должны заниматься профессионалы. А когда переводчиками становятся кто хочет, мы получаем нехарактерные выражения, которые не обогащают, а разрушают традиционную структуру языка.

Если бы у татар изначально не было своей формулы для поздравления, калька из русского пришла бы на пустое место. Тогда мы не смотрели бы на нее как на ошибку. Но у нас была и есть своя форма, но она все больше и больше вытесняется. В открытках, объявлениях и на улицах везде «Яңа ел белән!». Это стало нормой для большинства, хотя не могу сказать, что это норма литературного языка. Опасно то, что даже филологи, преподаватели и люди, работающие с языком, начинают принимать это как правильную форму. То же самое с другими выражениями. Например, «эшем белән канәгать» — калька с русского «доволен работой», а правильно будет «эшемнән канәгать» — буквально «доволен тем, что исходит от работы». Или «идарә итү» — управление. Управлять нужно чем-то конкретным: «илне идарә итү», «машинаны идарә итү», а мы говорим «ил белән идарә итү», «машина белән идарә итү». Это проблемный для перевода на татарский творительный падеж. Такие примеры в большинстве своем я фиксирую в СМИ, прежде всего на радио и телевидении, то есть в устной речи. Поэтому ошибки журналистов или респондентов связаны не с нормой татарского языка, а с их безграмотностью. К сожалению, такие примеры множатся и нарушают исконные модели языка, сближая его с русским.

Еще один яркий пример — образование женских имен по русской модели. В татарском языке нет категории рода, но хочется, чтобы женские имена заканчивались на а или я, как в русском. Так появляется Гульна́ра вместо Гөлнар (букв. «цветок граната»), Гузелия от Гүзәл. Это какие-то абсурдные формы. Мы же не делаем так со всеми женскими именами, не превращаем Гөлшат в Гөлшата, Дилбәр в Дилбәрә, Гөлназ в Гөлназа и так далее. Абсурд доходит до обратного: от женского имени формируют мужское — Венер от Венера.

Хуже дела обстоят с произношением. Привычное ударение на последнем слоге сменяется на предпоследний слог, как в русском: Гульна́ра, Ами́на. Это тоже сильнейшее влияние русского языка.

— Есть еще интересное выражение «өстендә эшләү» — калька с русского «работать над…». Мне рассказали показательный случай: глава одного района на совещании призывал увеличить число рабочих кадров и сказал подчиненным «укучы кызлар өстендә эшләгез», то есть «работайте над девушками-школьницами».

— При переводе такое случается. Вспомним, как в Альметьевске переводчица сказала: «Город имеет Айрата Ринатовича и „Татнефть“, но самое главное — это то, что он имеет вас».

Что касается слова «өстендә эшләү», думаю, это не чисто русская калька. В турецком языке тоже есть подобные выражения — üzerinde çalışmak, буквально «работать над чем-либо». Я сомневаюсь, что турки скалькировали это с русского. Поэтому высказываться резко отрицательно об этом я бы не стал.

— Фонетика татарского языка разрушается, выходит?

— Стали появляться примеры, которые раньше не наблюдались. Во-первых, некоторые заимствования начали произносить на русский манер: [анлайн] вместо [онлайн], хотя это нарушение литературной нормы и самого русского языка. Во-вторых, некоторые собственно татарские слова все чаще звучат по-русски. Например, «әти» и «әни» произносятся с мягкими [т] и [н], как в словах «тетя» и «няня». А в татарской системе звуков таких фонем нет. Даже некоторые имамы в мечетях в потоке татаркой речи произносят [эт’и], [эн’и]. Пока это разговорные формы. Время покажет, куда все это нас приведет.

— Какую долю занимают истинно татарские слова в новых словах, а какую — заимствования?

— Я никогда не считал. Возможно, исконно татарские слова уступают количественно. Но это не страшно. Зато по частоте употребления они на первом месте, особенно в разговорной речи. Новые слова в современных словарях, как правило, термины и чаще всего заимствования.

Жаргонной лексики на татарском почти нет. Потому что для ее появления нужна городская культура и татарская среда. Городская культура вроде бы есть, но татарской среды в городе как будто нет. Есть активисты, которые говорят: «Давайте будем говорить на татарском». Но это больше искусственная инициатива. Такая среда не способствует естественному рождению жаргона.

— Новые татарские слова ведь появляются?

— Появляются. Они могут быть образованы в каком-нибудь диалекте или быть придуманными. Например, «кулчатыр» — «зонтик». Искусственное создание новых слов — это рабочая схема.

Здесь очень важна роль писателей и их авторитет. Мне кажется, сегодня у нас с этим все не так хорошо, и, кстати, не только у нас. В советское время роль писателей была намного важнее. Читатели ждали каждого нового шедевра — язык таких людей действительно влиял, новые слова подхватывались. Но это связано еще и с тем, что не было других каналов донесения информации. Книги читались многими.

Сейчас нет фильмов на татарском, после которых фразы становились бы крылатыми. Молодежь, которая формирует новый язык, уже не под таким влиянием писателей и поэтов, как это было 50 или 100 лет назад.

— Например, как Зульфат Хаким внедрил слово «матавык» («проблема»).

— Оно существовало и до него. Просто он неоднократно и довольно удачно использовал его в тексте произведения. Как правило, мы, лексикографы, охотимся за такими словами, фиксируем их и, если активность таких единиц увеличивается, вносим их в словари.

«Когда-то, при переходе на латиницу, а затем на кириллицу за нас уже решили. И решили, прямо скажем, не в пользу татарского языка. Сейчас иностранцу, желающему изучить татарский, параллельно нужно изучать и нюансы русской грамматики, иначе никак»

«Когда-то, при переходе на латиницу, а затем на кириллицу за нас уже решили. И решили, прямо скажем, не в пользу татарского языка. Сейчас иностранцу, желающему изучить татарский, параллельно нужно изучать и нюансы русской грамматики, иначе никак»

«Телефон» — «тилифун»: почему мы отказались от своей фонетики

— Ранние русские заимствования при проникновении в татарский язык видоизменялись. Например, «стол» — «өстәл», «скатерть» — «эскәтер». В Якутии и сейчас так: русские слова адаптируются, их и не разберешь. А у нас теперь «промышленность» — «промышленность», «предприятие» — «предприятие».

— В лингвистике принято делить заимствования на усвоенные и неусвоенные. Чем раньше слово заимствовано, тем больше оно усваивается. «Эскәтер», «бүрәнә» — слова, проникшие из устной речи в устную речь. В русском языке большинство тюркизмов тоже были заимствованы именно через разговорную речь и были записаны по нормам русского языка. Есть другая форма — книжное заимствование, через письменный язык. Такие слова редко адаптируются. Есть условная граница — 1920-е годы. Все, что заимствовано до этого, меняло свой облик под татарскую фонетику. Все, что позже, — «телевизор», «телефон» — пришло через СМИ и письменную речь и осталось в изначальной форме.

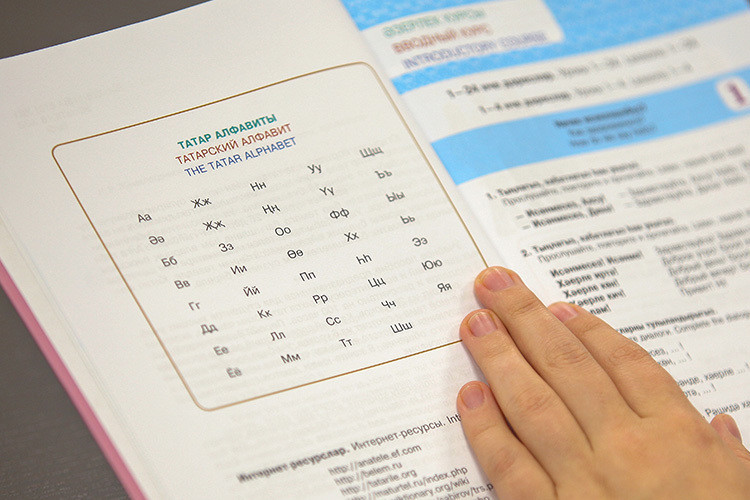

В 1930-х, во время перехода на латиницу, была группа лингвистов, которые настаивали на том, что в основе письма должна лежать звуковая система татарского языка, были за адаптацию любых заимствований, как арабских, так и русских. В орфографическом словаре, изданном ими, например, слово «телефон» зафиксировано в форме «тилифун». Но их точка зрения не была принята. Решили русизмы писать и произносить так, как в русском языке.

Но если смотреть на русский язык, то в данном вопросе иностранная лексика в русском адаптируется по нормам русского языка. Если в русском нет звука, который есть в оригинале, этот звук заменяется на русский. Самый простой пример — безударная о. Никто ведь не говорит [компьютер], говорят [кампьютер]. Это уже русифицированная форма.

А у нас этого не произошло. И силами одного человека или центра, мне кажется, невозможно что-то изменить. Когда-то, при переходе на латиницу, а затем на кириллицу за нас уже решили. И решили, прямо скажем, не в пользу татарского языка. Сейчас иностранцу, желающему изучить татарский, параллельно нужно изучать и нюансы русской грамматики, иначе никак.

— Даже когда есть татарские аналоги, все равно используются русские слова. Например, говорят «предприятие», а не «оешма».

— Я, бывает, критически высказываюсь о 1930-х, но нужно отдать должное: в 1920–1930-е годы прошлого столетия прошла большая чистка языка в пользу татарского. Например, Каюм Насыри очень радел за литературный татарский язык, многое сделал. Он пытался показать, что у татарского есть собственная база для научной терминологии. Хотя сам он в своих трудах писал «земской уезд», «молочный нәрсә», «мелочный сату», «первой гильдии купец», использовал прилагательные с -ский, -ный. Но в 1920-х годах это все убрали — стали писать «земство өязе», «сөт продуктлары», «ваклап сату», «беренче гильдия сәүдәгәре». Таких примеров много. Именно в этот период появляется множество татарских форм.

Если для одного термина мы найдем точный татарский эквивалент, это дает возможность сформировать термины и для более сложных понятий. Вот, например, для слова «пространство» нет адекватного перевода. Рифкат Ахметзянов в своих работах использует «фәза». Это заимствованное слово, арабское. Но пусть лучше арабское или персидское, но не русское. Потому что в условиях двуязычия, когда используешь русское слово, оно будто подчеркивает бедность татарского. А арабское воспринимается иначе… как будто свое.

— У «эсвижи» нет перевода.

— «Свежий» — это лакунарное понятие. Иначе говоря, когда для значения слова одного языка в другом языке просто нет прямого эквивалента. Это нормальное явление для любого языка. Например, в русском нет точного аналога слова «сайрау». У нас птицы «сайрый», а люди «җырлый». А у русских и птицы, и люди поют. Это абсолютно нормально.

— Газета «Юлдаш» пыталась дать заимствованиям татарское звучание. Они писали: «тилифун», «тилибизыр». И именно у татар это вызывало усмешки. Их просто высмеяли.

— Проблема в том, что они делали это в одиночку. У них не было ощущения нормы, метода. Если бы это шло как литературная норма, как работа научного учреждения и порционно предлагалось обществу, эффект был бы совсем другой. Уверен, среди их слов были удачные находки.

Но невозможно, например, просто так заменить слово «рояль» на что-то татарское. Казахи, возможно, смогли бы заменить на что-то казахское, ведь казахский как государственный используется как язык обучения в том числе. В музыкальных школах на казахском преподают, вырастает поколение, которое свободно владеет языком с этими словами. У нас это невозможно. Там, где язык государственный, это работает. Сейчас в России есть попытки избавиться от англицизмов на государственном уровне. И это может дать результат, потому что за это берется государство, а не отдельная газета, не отдельный человек.

С татарскими терминами та же история. По физике и химии все разработано. Есть названия химических элементов. Проблема в том, что новое слово нужно подхватывать на старте. Только тогда можно предложить альтернативу, и она может прижиться. Но мы обычно опаздываем.

Я везде это говорю: у нас нет терминологической комиссии. А должна быть. Комиссия, которая бы изучала историю татарской терминологии, выявляла рабочие модели, разрабатывала новые слова и предлагала их обществу. А общество у нас очень консервативное. Хотя ведь есть интеллигенция — преподаватели вузов, учителя, журналисты. Это совсем не маленький пласт. И если им предложить новое слово адекватно, научно обоснованно, не вижу причин от него отказываться. Например, из новых слов, которые мы зафиксировали: «тунмассу» вместо «незамерзайки», «кабулханә» вместо «приемной», «зебрат» — зеброид, смесь зебры и лошади. Сейчас никто на татарском так не говорит. Но если вдруг выйдет фильм или ролик с участием зеброида и слово «зеброид» окажется на слуху, а татарского аналога не будет — закрепится именно та форма, которая употребляется в русском языке. Может показаться смешным, несуразным, но если мы так не будем делать, закрепится чужое.

«Смена графики была политическим шагом — было разрушено огромное тюрко-мусульманское единство, люди перестали понимать друг друга»

«Смена графики была политическим шагом — было разрушено огромное тюрко-мусульманское единство, люди перестали понимать друг друга»

«У нас уже столько ран на теле языка: смены алфавитов, смена графики, и, безусловно, все это отрицательно сказалось на письме»

— Как вы думаете, татарские блогеры обогащают язык или вредят ему, используя слова неуместно?

— Во-первых, в нынешней ситуации, если кто-то на татарском языке что-то делает — это уже хорошо. Во-вторых, ждать от блогеров чего-то сильно обогащающего, особенно если это не носители языка, наивно. Блогеры работают на себя, не особо задумываются о языке, орфографии, пунктуации. Но у них может что-то «выстрелить».

Говорю из своего опыта: я веду блог, пишу о языке. Например, писал о неправильном употреблении слова «рәхмәтле» — его в свое время неправильно скалькировали с русского «благодарный». А ведь «рәхмәтле» в татарском уже есть, и оно значит «покойный» (синоним «мәрхүм»). Фраза «Мин әниләремә рәхмәтле» — это просто дичь.

Узбекский, турецкий используют «рахматли», а мы заменили значение уже существующего слова. Это плохо. А слово «благодарный» на татарском — это «миннәтдар».

— То, что в соцсетях не используют татарские буквы, (вместо ә пишут э), как это повлияет на язык? Все-таки текст влияет на речь.

— Конечно. Произношение влияет на правописание, и наоборот. Когда пишут «рэхмэт» через э, мы к этому привыкаем. Это влияет и на восприятие, и на произношение. Может появиться искаженная форма. Это проблема нашей внутренней культуры. Так мы относимся к собственному письму. Хотя справедливости ради это не только проблема современного человека — еще цензоры XIX века ужасались разнобою в татарской орфографии. Тогда еще не было газет и каждое издательство писало по-своему. Это объясняется отсутствием авторитетных научных центров и государственности.

Позже, с появлением институтов, факультетов, секторов, мы пришли к унификации письма. А сейчас снова откатываемся. Уходит авторитет, и возникает ощущение: какая разница? Пофигизм в этом вопросе пока побеждает.

— Мне кажется, башкиры пишут более правильно.

— Башкирская графика больше адаптирована под их язык, в отличие от татарской.

В начале прошлого века наши светлые умы настолько боготворили русский и вообще европейские языки, что считали отказ от заднеязычных [къ] и [гъ] вопросом принципа. Фатих Амирхан, например, в своем фантастическом произведении «Фәтхулла хәзрәт» (где герои перемещаются в будущее, в Казань 60-х годов) пишет, что молодежь уже давно общается без всяких [къ] и [гъ]. Я, скажу откровенно, был поражен: человек, который как бы должен был поставить татарскую фонетику в центр внимания, сам считал эти звуки неким изъяном языка.

Он был не один. Среди лингвистов были те, кто настаивал на том, что эти звуки необязательно отражать на письме. При переходе на латиницу для этих звуков буквы еще были, а вот на кириллице от них избавились. Видимо, государственная комиссия считала утрату этих звуков вопросом времени. И мнение именно этой группы взяло верх. Хотя недовольство было сразу. Были те, кто говорил: [къ], [гъ], [w] — это исконные звуки и для них должны быть отдельные буквы. Эти споры разгорелись особенно после войны, продолжались до 1990-х годов, в конце 1980-х даже было принято постановление, согласно которой для трех звуков внедрялись три буквы. Но в 90-е пришла новая идея — переход на латиницу. В итоге постановление отменили, мы не успели внедрить те самые три буквы. Как закончилась история с латиницей — известно. Мы остались у разбитого корыта: не перешли на латиницу и кириллицу не обновили.

— Если сейчас ввести эти буквы, улучшит ли это ситуацию?

— Это улучшит только орфографию, но не знание языка. От того, что «кадәр» напишут с твердым [қ] и ә, ученику легче не станет. Посмотрите на английский — там вообще пишут одно, а читают другое, но учат по всему миру. Главное — единообразие письма.

У нас уже столько ран на теле языка: смены алфавитов, смена графики, и, безусловно, все это отрицательно сказалось на письме. По сути, я ничего плохого не вижу в том, чтобы мы писали на арабской графике. Арабы пишут, компьютеры это поддерживают — никаких проблем.

Смена графики была политическим шагом — было разрушено огромное тюрко-мусульманское единство, люди перестали понимать друг друга. Тюрки из Стамбула, Астрахани, Ташкента, Казани раньше понимали друг друга через письменность. А теперь? По-узбекски мы уже не читаем, о турецком я вообще молчу. Если ввести эти буквы, мы всего лишь сможем адекватно писать арабские и персидские заимствования. Потому что в правописании исконных слов у нас практически никаких проблем нет.

«Сами татары должны относиться к своему языку бережно»

«Сами татары должны относиться к своему языку бережно»

«Прослойка, которая ведет литературную норму, утончается до невозможности»

— Сейчас татарскую речь невозможно представить без «канишны», «вапше». Это значит, что скоро такие слова войдут в литературную норму?

— Мне кажется, нет. Эта проблема не нова — ей уже больше 100 лет. Об этом писал Мажит Гафури: он приводил беседы мужиков и показывал, насколько в обиходной речи используются ненужные русизмы, притом что у них есть татарские эквиваленты.

— Ну тавариш, ярминкәгә барасыңмы?

— Юк, нигә? Дахуты расхутка җитми торган нәрсә артыннан вримә тирәйт итеп йөрүе не стоит. Үткән ел ул ярминкәгә барып, тәк сибә бушка йөреп, расхутланып кайттым. Бармасаң, дватсат раз лутчы икән.

— Ул дуракка сереңне напрасна сөйләгәнсең, никагда сер тотмый ул.

— Чурт беләмени аның алай икәнен, муж бит, берни булмас.

— Фсүдки сөйләмәгән яхшы булыр иде.

— Ну, туган, эш үтте, ничава ни падилаеш, терсәкне тешләп булмый.

М. Гафури, журнал «Шура», 1911, № 13

В обиходной речи это никуда не денется. Люди будут продолжать использовать эти слова. Но в официальные словари и грамматические нормы они, скорее всего, не войдут. Возможно, сравнение не совсем корректное, но это как с ненормативной лексикой, с матом. Она существует, употребляется, живет в языке, но не фиксируется. И точно так же «канишны» и «вапше» — слова, которые, на мой взгляд, образованный человек не должен произносить! Как и мат. Да, мат мы не услышим, скажем, по телевидению. Но, увы, даже в эфире образованные люди могут спокойно сказать «канишны» и «вапше», и это плохо.

И снова возвращаемся к главному: мы живем в условиях, где один язык доминирует над другим. Как бы ни говорили о плюсах двуязычия, оно работает только тогда, когда оно двустороннее. Когда есть взаимообогащение, взаимное уважение, равенство. А у нас одностороннее двуязычие. Я не знаю, насколько долго в таком виде оно сможет просуществовать, и не знаю примеров регионов, где веками сохранялось одностороннее двуязычие.

— Кто сейчас занимается изучением татарского языка? Сколько вас?

— Влияние русского языка будет продолжаться. Оно сильное. А прослойка, которая ведет литературный язык, которая формирует норму, утончается до невозможности. Научных центров, СМИ, студентов, учителей татарского должно быть больше. И потом, мы часто при разговорах о родном языке держим в уме только тех, кто как-то причастен к изучению или преподаванию татарского. На самом деле сами татары должны относиться к своему языку бережно.

Нужны целые институты, люди, которые работают одновременно с английским, татарским и другими языками. А у нас их просто нет. Простой пример, связанный с татарским и китайским. Мы могли бы в татарском принять за норму написание «ин-яң», но почему «инь-янь»? У нас ведь есть звук [ң], мы можем адаптировать китайское слово к татарской фонетике. Почему не Һоңкоң, а Гонконг, не Чаңан, а Чанган? Нет специалистов, которые нам это объяснят, обоснуют.

Такие проблемы невозможно свалить на один Институт языка, литературы и искусства имени Ибрагимова АН РТ, где работают порядка 15 языковедов. Эти люди сегодня обязаны тащить на своих плечах все разделы языкознания — историю языка, грамматику, лексику, учебники родного языка и прочее. Это ненормально. Хотя, если сравнивать с другими национальными республиками, мы еще неплохо выглядим.

Интересны будут цифры, если сравнить их с теми, кто занимается русским языком. В ИЯЛИ человек 15, 15–20 в КФУ, может, еще кто-то в Башкортостане, Челнах… Пусть всего 50 человек. Это те, кто непосредственно занимается лингвистикой, изучает татарский язык в самом широком смысле. Теперь грубо посчитаем тех, кто изучает русский. В Москве — отдельный Институт русского языка имени Виноградова РАН, в Петербурге — Институт лингвистических исследований РАН, в каждом субъекте РФ есть хотя бы одна кафедра русского языка. Даже если в среднем в них будет работать по 10 сотрудников, это уже около 800 человек. И все они исследуют русский язык, пишут и защищают диссертации по нему. К ним добавим арабистов, романо-германистов и лингвистов, изучающих другие языки, работая на базе русского языка. По сути, все они расширяют знания о нем. Например, составляют словари, пишут учебники на русском для других языков.

Как мы можем с этим тягаться? А ведь предмет изучения и у русистов, и у нас один: у них русский, у нас татарский язык. У представителей других национальностей, кстати, ситуация еще хуже. Два года назад мы были на конференции по лексикографии в Чебоксарах. Чуваши сказали: «Наконец-то у нас появился отдел лексикографии!» Заведующий, один сотрудник и лаборант. Три человека. И перед ними задачи — толковый словарь, переводной словарь, русско-чувашский… Это десятки лет работы. Если они начнут писать толковый словарь, сядут на него на десятки лет — остальное все провиснет. Три человека не могут создать продукт, который бы соответствовал современным требованиям. Особенно с учетом новых слов и сложностей сегодняшнего языкового мира.

— Почему люди не идут в лингвистику? Зарплаты маленькие?

— Раньше, наверное, было так. Сейчас… Может, дело даже не в деньгах — надо у студентов спрашивать. Мне было интересно, я сам пришел целенаправленно в аспирантуру и вообще из другого региона. Таких чудаков мало. Просто нужно, чтобы их стало больше. Конечно, деньги тоже важны. Когда у тебя семья и дети, невозможно работать, даже если ты любишь это дело. И в данном смысле спасением стала государственная программа по сохранению языков. Благодаря ей мы можем предлагать проекты, собираться отделом, рассчитывать, подавать заявки. С 2014 года ни один наш проект не был отклонен.

«Пока живы люди, которые умеют мыслить, говорить и выражать свои мысли по-татарски, язык будет жить. Но молодое поколение вызывает опасения»

«Пока живы люди, которые умеют мыслить, говорить и выражать свои мысли по-татарски, язык будет жить. Но молодое поколение вызывает опасения»

Спасет ли ИИ татарский язык?

— Вы считаете, что нужна государственная комиссия по терминам?

— Она у нас была, но перестала работать. Потом просто… растворилась. Я не знаю ее судьбу. А ведь должна быть комиссия по терминологии и орфографии. И работать они должны регулярно. Я конкретно слежу за орфографической комиссией русского языка, они действительно работают. Есть сайт Российской академии наук, где публикуются протоколы заседаний, все новшества в открытом доступе. То, что они издают, становится законом. И если ты пишешь не так, как они сказали, то в дураках остаешься ты. Потому что ты невежда.

Как только появляется научная база, появляется и указ. Мы, например, сидим и обсуждаем, как правильно писать «Сабантуй», слитно или раздельно. Идет исследование, появляется научное обоснование, и только после этого делается вывод. Если тебе это интересно — читай статьи, разбирайся. Если не интересно — открой словарь и просто перепиши, как написано там. Вот и вся задача. Такая же ситуация и в русском языке, и в узбекском. Есть варианты, есть колебания в произношении, правописании, и это нормально. Некоторые слова мы до сих пор не знаем, как правильно писать. А есть такие, которые колеблются между формами, и мы еще не утвердились в какой-то одной.

— У нас каждое СМИ пишет по-своему.

— Увы. И ладно бы так писали частные СМИ, но государственные тоже пишут по-разному! Притом что у государства есть научные центры, которые выпускают словари, разрабатывают нормы. Это все очень противоречиво. Если бы не было научного центра, я бы еще мог это объяснить. В дореволюционное время, до появления советских научных институтов, у нас ведь не было центров, подконтрольных государству. Не было единой системы. Поэтому каждая газета писала, как хотела.

— Как, по-вашему, влияет телевидение на состояние языка? Например, давно критикуют, что в прогнозах погоды звучит «хава торышы» и ударение в слове «дүшәмбе» ставится неверно.

— Телевидение сильнейшим образом влияет на правильность речи. Язык телевидения с момента своего появления всегда был эталоном — эталонной речью, эталонным произношением. Как говорит диктор, так и должно звучать. Это работает в любых языках. Возьмем арабский: он очень пестрый, но на центральных общеарабских каналах используется литературная форма — фусха. Это касается и нас. Речь диктора должна быть наддиалектной. А если на телевидении неправильно произносят даже названия дней недели — это катастрофа.

Первое, что бросается в глаза, — когда [һ] произносят как [х]. Второе — грубейшие кальки. Например, «юеш кар», а по-татарски — «җепшек кар». Потому что по-русски — «мокрый снег». Но дословный перевод — это ошибка. Такое ощущение, что прогноз погоды сначала пишут по-русски, а потом переводят. И скорее всего, так и есть. Но ведь даже перевод должен быть адекватным.

Очень много ошибок в титрах. Возможно, потому что на телеканалах нет редакторов, которые несут ответственность за тексты, выходящие в эфир. Может, просто экономят на этих должностях. Ошибки в прямом эфире я принимаю, невозможно, наверное, контролировать абсолютно все. Но непростительны ошибки, когда человек читает по суфлеру. Там текст подготовлен заранее. Если в нем кальки и ошибки, это говорит только об одном: текст переведенный.

— Раньше телевидение было эталоном произношения, а книги Татарского книжного издательства и журнал «Казан утлары» — эталоном правописания.

— Редакторский коллектив издательства очень сильный, они действительно относятся к правописанию ответственно. Мне кажется, они осознают свою роль. Но проблема в другом: многие вопросы не в их компетенции. Как правильно писать то или иное слово, это не редактор должен решать. Редактор сталкивается с вопросом — он должен открыть словарь, посмотреть норму и увидеть готовое решение. А его нет. Вот в чем проблема. И это уже проблема научных учреждений, которые не успевают предоставить научно обоснованную информацию. Редактор не может и не должен решать, писать слитно, через дефис, раздельно. Это должна быть работа орфографической комиссии. Только комиссия может менять и утверждать правописание.

В русском языке, например, в 2012 году изменили написание многих слов. В РАН есть электронный орфографический словарь — блестящий проект, до которого мы пока не дошли. Хотелось бы нечто подобное сделать и для татарского языка. Также при РАН работает орфографическая комиссия, у которой также есть свой сайт, где выкладывают протоколы заседаний, обсуждения проблемы, вынесенные решения отражаются в электронном орфографическом словаре. Он такой живой, постоянно пополняемый ресурс. Например, заимствованные слова вроде «рукола», «шопинг» раньше писались, как в оригинале: «рукола» — через две к, «шопинг» — через две п. С 2012 года официально поменяли: «рукола» и шопинг» через одну согласную в середине. Все внесли в орфографический словарь. И все, кто работает в издательствах, ориентируются на этот словарь — они сразу видят все изменения.

Кстати, в эти словари в 2021 году впервые внесли слова «чак-чак» и «эчпочмак». До этого их не было в русском языке официально. Но, к сожалению, «чак-чак» внесли через дефис, а не слитно. Вот почему сейчас вся Казань пишет «чак-чак» через дефис, и даже по-татарски, хотя верное написание — чәкчәк.

— Искусственный интеллект нас не спасет?

— Когда он только появился, для татарского языка это было очень плохо. Но теперь я поменял мнение. Сейчас я пользуюсь ИИ, в том числе на татарском языке. За очень короткий срок он начал понимать татарский. Не скажу, что это вся надежда, но мне греет душу мысль, что ИИ может сыграть роль в сохранении татарского языка. Конечно, мне не хочется думать, что язык исчезнет и его потом будут возрождать с нуля. Но если даже так произойдет, ИИ сможет писать, читать и озвучивать по-татарски.

— Каким видите будущее татарского языка через 10–50 лет?

— Очень не хочется быть пессимистом. Все-таки раз мы работаем в этом направлении, значит, сознательно или бессознательно у нас есть какая-то вера в то, что мы до нуля не закатимся. На мой взгляд, возможно, мы потеряем политическую силу. Сегодня на язык идет определенное давление. В чем оно выражается? Например, в добровольности изучения татарского языка в школах. Я считаю, это неправильно. Физику, химию и другие предметы нам не предлагают выбирать, иностранный язык тоже — мы его учим по обязательной программе. А родной язык предлагается как опция. Это политический вопрос.

Если не будет политической угрозы со стороны татарского языка, тогда, думаю, язык сохранится. Для меня это очень трудный вопрос. Потому что в душе хочу верить, что что-то изменится. Иначе нет смысла в том, что я и мои коллеги работают над изучением татарского языка. По крайней мере, пока живы люди, которые умеют мыслить, говорить и выражать свои мысли по-татарски, язык будет жить. Но молодое поколение вызывает опасения.

Комментарии 195

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.