«У нас есть порядка 10 лет, а лучше считать, что их меньше, 8, чтобы за счет сырьевого сектора обеспечить себе инвестиционный маневр, потому что в начале 2030-х мы еще нормально проработаем, скорее всего, при высоких ценах и приемлемых объемах, а дальше могут быть проблемы», — говорит руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Белоусов. В интервью «БИЗНЕС Online» эксперт, известный также как брат министра обороны РФ, рассказал, что будет с бюджетом, ставкой ЦБ и экономическим ростом, а также почему невыгодно, когда крупнейшими покупателями наших энергоносителей становятся Китай и глобальный Юг.

Дмитрий Белоусов: «Нынешняя модель роста исчерпалась. Причем в моменте исчерпано одно, а если говорить о трех-пятилетней перспективе — другое»

Дмитрий Белоусов: «Нынешняя модель роста исчерпалась. Причем в моменте исчерпано одно, а если говорить о трех-пятилетней перспективе — другое»

«Нам надо менять позиции в мировой экономике»

— Дмитрий Рэмович, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин на днях заявил, что текущая модель роста экономики России себя исчерпала. Что именно исчерпалось и почему именно сейчас?

— У этой темы, если можно так сказать, есть две истории — вкороткую и вдлинную. Вкороткую мы вычерпали резервы рабочей силы. У нас безработица 2 процента и довольно ограниченные свободные мощности. При этом по загрузке ситуация лучше, чем любит говорить ЦБ, поскольку за общей загрузкой в 80 с гаком процентов стоит очень высокая загрузка в обработке и добыче полезных ископаемых. Это 75 процентов, местный рост. То есть в целом по обрабатывающей загружать можно. Но это проблема нашего развития вкороткую.

Дмитрий Рэмович Белоусов — заведующий лабораторией; руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Кандидат экономических наук.

Родился в 1972 году в семье советского экономиста Рэма Белоусова, создателя научной школы в области ценообразования и управления, входившего в число участников подготовки «реформы Косыгина».

В 1994 году окончил экономический факультет МГУ им. Ломоносова и аспирантуру Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) в 1997-м, позднее стал членом ученого совета ИНП РАН. С 2000 года — в центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Руководил проектами по долгосрочному социально-экономическому прогнозированию, научно-технологическому форсайту по заказу минэкономразвития и минобрнауки России. Член межведомственной комиссии по технологическому прогнозированию президиума совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию.

Член рабочих групп по Стратегии-2020 №1 (новая модель экономического роста. Обеспечение макроэкономической и социальной стабильности), №2 (бюджетная и денежная политика, макроэкономические параметры развития российской экономики), №5 (переход от стимулирования инноваций к росту на их основе).

Старший брат Андрей Белоусов — экс-министр экономического развития России, помощник президента РФ, с 14 мая 2024 года — министр обороны Российской Федерации.

Вдлинную у нас есть три большие слабости. Первая — это то, что наша конструкция базировалась на вывозе довольно небольшого по глобальным меркам количества сырьевых ресурсов (нефть, газ, уголь, металлы, удобрения уже не совсем сырье, зерно), в общем не очень большого машиностроительного экспорта, включая оружейный, и импорта готовой, в том числе технологической, продукции. Мы экономили на НИОКР, тратя на него порядка 1,5 процента ВВП и примерно такую же сумму внутри ввозимого импортного оборудования (готовые коробочные решения). Но больше возможностей безграничного сырьевого экспорта не будет. В мире энергопереход, плюс санкции. Соответственно, надежды на то, что последние тонны нефти, угля и газа, поставленные в мире, будут российскими, видимо, тоже не реализуются. Поэтому нам надо менять позиции в мировой экономике. Это раз.

У нас небезграничные и в перспективе сжимающиеся трудовые ресурсы. Это означает, что если мы хотим интенсивно расти, а нам по-хорошему нужен рост порядка 3 процентов в год (плюс-минус, но все же), то нам нужен соответствующий рост производительности труда и инвестиций. То есть это вопрос инновационной модели роста. Рост производительности труда должен соответствовать этой модели. Он должен быть инновационным. Понятно, что существенная часть этих инноваций должна производиться внутри страны в интересах нашей экономики, а не ввозиться в виде готовых решений, с которыми, как сейчас мы видим, ситуация ограниченная. Это два.

Наконец третье. У нас закрылась модель дешевого труда. В России целые сектора экономики работали, условно говоря, на зарплаты в 50–65 тысяч рублей. Соответственно, порядка 30–40 процентов населения жило в ситуации, когда денег хватает только на еду или на еду и предметы гардероба. СВО эту ситуацию резко поменяла и в плане тех, кто ушел на фронт, и в плане тех, кто ушел в оборонную промышленность. Эти люди уже не вернутся на эквивалент 50 тысяч, и слава богу, что не вернутся. Значит, дешевого труда у нас тоже нет. Это третье.

Труд и с такой стороны должен быть производителен. А это предусматривает однозначный акцент на инвестиции, причем не в бетон, а в машину. На разработку и производство техники, востребованной нашими компаниями. Не на импорт из Китая, потому что это история хорошая в текущем моменте, но плохая как стратегия, а на максимальный разворот на внутренний рынок.

Поэтому да, нынешняя модель роста исчерпалась. Причем в моменте исчерпано одно, а если говорить о трех-пятилетней перспективе — другое.

— Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит, что экономический блок правительства и администрация президента ведут очень живые дискуссии по дальнейшему развитию экономики России. Но это же, наверное, не только там дискутируется, а и в экономическом сообществе тоже? Какие концепции и стратегии обсуждаются?

— Есть вечная дискуссия между, условно говоря, финансистами и их оппонентами. Финансисты настаивают: давайте как-нибудь, любой ценой, снизим инфляцию. Это поведет за собой удешевление капитала, а оно в свою очередь вызовет рост инвестиций, и заживем. Тут проблема только в том, что инфляция имеет сильный структурный компонент, и, как известно, она не сильно тормозится, а при попытке ее искусственно задавить у нас ставка просто перекрывает последние возможности для инвестиций.

Альтернативный взгляд — это вывести инфляцию в диапазон 3–7+ процентов при акценте на технологическую модернизацию. То есть на развитие новых секторов. Это, естественно, будет вызывать рост цен и со стороны зарплат, и со стороны продукции. Но это цена за ускоренное формирование воспроизводственных контуров. При этом очень важно и нужно не сорваться в сверхвысокую инфляцию за пределами 7+, и это история о том, чтобы обеспечить ту самую модернизацию. Не просто ставить импортные станки, а обеспечить формирование, пусть и такой ценой, но более-менее работающих контуров, коопераций. Вторая группа (не финансистов), отстаивающая данную точку зрения, — это Александр Широв, Андрей Клепач и другие. С рядом оговорок мне эта позиция ближе.

— А сырьевики? Они же всегда горячо спорили, говорили, что мы «энергетическая супердержава», надо продавать то, что у нас есть и что востребовано в мире, нужно наполнять бюджет, а вы гонитесь за журавлем в небе.

— Понятное дело, что мы продаем и нефть, и газ, только на нынешнем этапе санкции — это маржа, теневой флот — маржа, страхование всего этого — маржа, система посредников, которые всю эту историю прикрывают, — маржа. Ситуация, когда Китай и глобальный Юг в целом становятся крупнейшими покупателями, тоже не самая лучшая, поскольку они начинают сбивать цены в свою пользу. Возможности арбитража между китайским (южным в целом) и европейским направлением за неимением последнего отсутствуют. А объемы сырьевой ренты и так у нас были небезграничными. Просто экспорт нефти и газа без учета затрат, посреднической маржи у нас на душу населения был заметно ниже, чем в странах Персидского залива (заливных странах).

Мы по экономике ближе к индустриальным государствам с энергетической составляющей, к Канаде, например, или Соединенным Штатам. К Канаде в первую очередь, но не к классическим петрогосударствам (властные структуры, опирающиеся на владение или распоряжение нефтью, либо государство, один из основных доходов которого составляет доход от продажи этого сырья, — прим. ред.). И всегда были, не только сейчас. На сегодняшний день, как известно, данные у нас закрыты, я говорю о периоде до закрытия, в частности, по данным за 2021 год.

А дальше ситуация будет ухудшаться, потому что энергопереход плюс давление санкций в обозримой перспективе. Поэтому да, нам по-хорошему нужно использовать свои энергетические возможности. Пока у нас есть эта рента, нам надо вырастить новые сектора, поскольку вырастить их без ренты будет значительно сложнее.

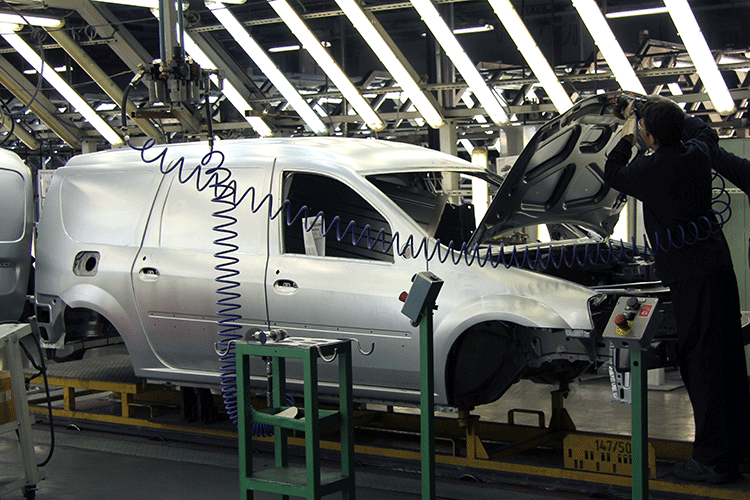

«У нас производительность в автопроме, в остальном машиностроении, еще в нескольких секторах кратно ниже даже уровня Центральной Европы — стран индустриальной части бывшего СЭВ»

«У нас производительность в автопроме, в остальном машиностроении, еще в нескольких секторах кратно ниже даже уровня Центральной Европы — стран индустриальной части бывшего СЭВ»

«У нас разрыв по роботизации порядковый по отношению к среднему уровню»

— Недавно вы выпустили доклад «Новый формат развития российской экономики: структурные проблемы и цифровой ответ». Каковы его основные тезисы?

— Эта история в основном про ограничения. Про то, что у нас ограничения со стороны труда, со стороны этой самой извлекаемой сырьевой ренты, и эта конструкция требует от нас поисков новых источников роста, потому что естественные темпы выводят нас на 2–2,5 процента роста, а для сбалансированного развития, для выхода на уровень благосостояния стран Южной Европы, для решения инвестиционных задач и так далее нам нужно порядка 3, а лучше 3,5 процента. Следовательно, 1–1,5 пункта нам надо добыть за счет дополнительных действий, дополнительных повышений эффективности.

Одним из компонентов, связанных с повышением эффективности, является цифровизация. Это, естественно, не единственный путь. Частью всей этой истории и итогом инвестирования должна быть высокая производительность труда. Вся эта конструкция, в том числе и цифровизация, связана с робототехникой. Это необходимый, но не единственный вариант. Если говорить в деталях, то это долгий разговор. Я об этом, например, примерно час читал лекцию в Тюмени. Но если вкратце, в общих чертах, то суть в этом.

— Каков ваш прогноз до 2030 года?

— Если говорить о темпах роста, то по высоким вариантам это 2–2,5 процента. Инерция нас вытягивает примерно в 1,5–1,8 процента, в первую очередь из-за проблем с экспортом. Ну и там есть набор всяких плохих вариантов ниже инерции, которые я не хочу сейчас озвучивать. Это все при том, что долгосрочная точка отсечки для нас как минимум где-то 2,8–3 процента. Но даже не 2,5 процента. А это довольно серьезная тема, которая требует и помыслить, и поработать над ней.

— Вы говорите, что кадровый потенциал мы уже исчерпали. И Набиуллина, и промышленники неоднократно говорили, что людей катастрофически не хватает, особенно инженерно-технического и высококвалифицированного рабочего персонала. Средний возраст этой группы работников уже составляет 43 года. За счет мобилизации предпенсионеров и пенсионеров рост уже не обеспечить. Молодежи крайне мало из-за демографической ямы. Где будем брать людей?

— Отчасти это вопрос как раз производительности труда. У нас производительность в автопроме, остальном машиностроении, еще в нескольких секторах кратно ниже даже уровня Центральной Европы — стран индустриальной части бывшего СЭВ: Польши, Чехословакии. Ладно бы Германии, ладно бы Соединенных Штатов с их монополиями, возможностями снимать институциональную ренту и все остальное, но мы не вытягиваем даже более низкий уровень. Естественно, жить в таком режиме мы не можем.

Вопрос в том, сколько мы сможем переобучить хотя бы из молодых и насколько сможем повысить производительность? Там резервы очень большие, потому что по той же роботизации, в первую очередь по промышленным роботам, у нас, грубо говоря, примерно от 8 до 12, в общем порядка десятка, в то время как в среднем по миру где-то за сотню, а у лидеров порядка тысячи роботов на 10 тысяч сотрудников. Например, по данным на конец 2023 года, в Южной Корее на 10 тысяч сотрудников приходилось 1 012 роботов. Де-факто это уже промышленность будущего. То есть у нас разрыв по роботизации порядковый по отношению к среднему уровню и двухпорядковый по отношению к мировым лидерам. Это резерв роста производительности. Так что работать есть с чем, но это опять-таки история про инвестиции и сопряжение инвестиций с социальным аспектом — с переобучением, возможностями переезда и так далее. Это целая огромная и сложная история, которую сама жизнь нам предлагает.

«В мире растет силовой геополитический хаос»

«В мире растет силовой геополитический хаос»

«Насколько европейские психи действительно способны кинуться, вопрос сложный»

— «Большая семерка», которая собиралась в середине июня, в очередной раз говорила о том, что Россию все-таки надо додавить экономическим воздействием, вторичными, третичными санкциями, всевозможными ограничениями ее экспорта и импорта. Как новая модель развития нашей экономики будет реагировать на эти вызовы? В ней закладываются инструменты противодействия внешнему давлению?

— «Семерка» не принимает обязывающие решения. Это орган консультативный. Вводить вторичные санкции эффективно может пока единственная страна в мире, которая называется США. У Европы это не сильно получается. Европа с нами связи почти разорвала. Сейчас они готовят последний пакет санкций, потому что там будет всего одна мера — полное торговое эмбарго.

Со Штатами ситуация более сложная. Там, с одной стороны, тактически идет попытка разведения политической и бизнесовой истории, а также украинского трека со всеми остальными. Почему? Потому что у нас есть очевидные поля для взаимодействия. Там это понимают и хотят использовать. С другой стороны, стратегически речь идет о том, что на горизонте ближайшего десятка лет мир не готов к тому, чтобы с глобальных торговых площадок и бирж были изъяты российские объемы нефти и газа. Данные сейчас закрытые, но очевидно, что речь идет о трехзначных значениях миллионов тонн нефти и трехзначных значениях миллиардов кубометров газа. Сейчас мы не знаем точно, сколько Россия экспортирует, но это очень большие объемы. Можно сделать так, чтобы их не покупала Европа. Тогда она будет покупать объемы стран Персидского залива, а наши станут покупать Китай, Индия и другие государства. Но полностью снять сейчас эти объемы нельзя.

Наша проблема в том, что вся эта история толкает к тому, что если энергопереход в том же Китае будет набирать мощь, то в середине 2030-х годов у нас действительно могут начаться проблемы с экспортом. У нас есть порядка 10 лет, а лучше считать, что их меньше, 8, чтобы за счет сырьевого сектора обеспечить себе инвестиционный маневр, потому что в начале 2030-х мы еще нормально проработаем, скорее всего, при высоких ценах и приемлемых объемах, а дальше могут быть проблемы.

— Европа открыто говорит о том, что надо переходить к мобилизационной модели экономики, поскольку в 2028–2029 годах возможна война с Россией. Мы в своей новой модели развития экономики предусматриваем аналогичные ответные меры, коль скоро они так активно готовятся к войне с нами?

— Очевидно, что в России будут держать высокий уровень боеготовности, но если Европа всерьез мобилизуется, то, согласно Доктрине национальной безопасности, в случае угрозы стратегического поражения у нас останется только ядерный ответ. А так да, нужно будет поддерживать еще одно ограничение — это высокий уровень обороноспособности. Он не только из европейских приколов вытекает, но прежде всего из глобальных дисбалансов в мире. Насколько европейские психи действительно способны кинуться, вопрос сложный. Хотя люди, которые читают местную прессу, говорят, что действительно у них подвижки идут: «накажем, накажем, нанесем удар» и все такое, прямо нездоровое. И в мире растет силовой геополитический хаос.

Пока это все, судя по всему, в конце 2030-х годов начнет приходить к каким-то новым знаменателям, соотношениям сил, лет 12–15 трясти будет сильно. Китайцы считают, что в 2036-м мир выйдет на какие-то стратегические договоренности. Я думаю, что они слишком оптимистичны. Но, повторюсь, в ближайшие 10–15 лет нас ждут сводки новостей, забирающие сильнее, чем фильмы ужасов.

— Согласно майскому отчету международного энергетического агентства (МЭА), в России выручка от экспорта сырой нефти в мае достигла самого низкого уровня с февраля 2021 года, а нефтепродуктов — самого низкого уровня с июня 2023-го. Это долгосрочная тенденция или с чем связано такое снижение?

— Эти данные засекречены в Российской Федерации. Исходя из чего делает свои оценки МЭА, я не знаю. С таким же успехом можно комментировать оценки производства ракет в России.

У нас сейчас публикуются только общие объемы экспорта в долларах. Что за этим стоит, не очень понятно. Как вариант, например, что мы притормозили экспорт для поддержания цен. Мы же члены ОПЕК+, и переговоры со странами Залива идут. Это как пример. Если нынешний скачок из-за ирано-израильских приключений закрепится, то у нас будет возможность обратно кран открутить. Пока объемы экспорта в долларах (повторюсь, это единственное, что публикуют) были довольно стабильными. С легкой тенденцией к снижению, но ситуация из-за геополитической турбулентности очень изменчива.

«У нас 1 июля повышение регулируемых тарифов, и трудно сказать, как оно переложится в инфляцию. Но переложится довольно сильно»

«У нас 1 июля повышение регулируемых тарифов, и трудно сказать, как оно переложится в инфляцию. Но переложится довольно сильно»

«Все, естественно, надеются, что ЦБ будет снижать ставку и дальше»

— Федеральный бюджет в мае был исполнен с дефицитом в 167 миллиардов рублей, а накопленный с начала года дефицит составил 3,4 триллиона. Дефицит бюджета растет или что происходит?

— Нынешний объем довольно спокойно закрывается заимствованиями. Так что мы это дело пока в основном перекрывали расходованием ФНБ, то есть деньгами, которые перед этим вынули из экономики. ФНБ формируется не из чего иного, как из налогов и таможенных пошлин, которые по сути своей тоже в общем-то налог, только на нефтянку. Там НДПИ, там таможенные пошлины на нефть и газ и еще там налоги с этих ребят. Соответственно, остальная часть — это заимствования. Сейчас мы повысили налог на прибыль в связи с естественным ростом НДФЛ, поэтому ситуация на данный момент подстабилизированная. Пока мы это все закрываем за счет ОФЗ и можем закрывать довольно далеко. Не бог весть какая эмиссия.

Проблема в том, что мы загнали ставки. Существенная проблема из-за высоких ставок по ОФЗ, потому что мы покупаем их на рынке. В том числе покупают банки. Покупают по высокой ставке, соответственно, бюджет платит высокую сумму за обслуживание. Пока это некритично, но в общем лучше бы искать менее дорогие способы заимствования. Особенно в ситуации, когда ОФЗ покупают государственные же банки. Это выглядит странным способом поддержать систему госбанков. Но, с другой стороны, они инвестируют активно. Узел вот здесь может сформироваться. Но пока в общем бюджет стабилен. Он закрывается штатными источниками.

— Он нуждается в секвестировании каких-то статей?

— Вкороткую нет. Если проезжаем дальше, то по окончании СВО что-то уйдет само. Кроме того, не будем забывать, что в любом случае идет пересмотр. Например, история со спросом на уголь — это довоенная история с инвестпрограммой РЖД, поскольку уголь для них ключевой груз. Соответственно, объем строительства железных дорог по перевозке угля в восточном направлении либо уже сокращен, либо будет сокращен. Опять-таки вагоны и так далее. Это все имеет свои негативные последствия, потому что это спрос на металл, вагоны и прочие сопутствующие изделия и товары. Такая история работает. Отчасти какие-то рационализации уже идут.

В целом, когда закончится специальная военная операция, естественно, уменьшатся оборонные расходы и возникнет вопрос, что сжимается, на что мы тратим несжимаемую часть и, когда мы рационализируем ситуацию спроса, можем ли мы пойти на дополнительное уменьшение расходов и параллельно, например, на инвестиционные налоговые вычеты, чтобы целевым образом простимулировать инвестиции частного бизнеса. Но пока ситуация такая, я бы сказал, штатно-живая. Прошел, насколько я понимаю, пересмотр по некоторым нацпроектам и коррекция по некоторым естественным монополиям. Пока в этом смысле не то чтобы секвестр, но рационализация там прошла. Поэтому не объявлялось пересмотра. Секвестр официально не идет.

— Правительство выделило 56,2 миллиарда рублей на льготную ипотеку. Деньги пойдут на финансирование программ «Льготная ипотека», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека». Таким образом хотят поддержать строительную отрасль?

— Там довольно сложная конструкция, поскольку у нас, с одной стороны, нельзя резко бить по стройкомплексу, а мы ударили по нему ипотечной реформой и одновременно повышением ставок, и удар получился, конечно, очень сильный. А с другой стороны, в плане перегрева она очень неоднозначно распространена по стране. У нас действительно перегрев в Москве, Питере, Краснодаре и Ростове, но сказать, что у нас жуткий перегрев в Поволжье или Приморье, по большому счету нельзя. Там резервы для повышения еще есть. Поэтому, скорее всего, опять-таки пойдет рационализация. Тормозим в Москве, ускоряем в Приморье и Центральной России, в этом блоке. Как в любой сложной экономике, у фронтальной политики — все тормозим или все ускоряем — есть свои ограничения.

— Рубль продолжает укрепляться. Это какая-то долгосрочная тенденция? Укрепление продолжится?

— Наверное, нет. Скорее всего, он развернется. Равновесный уровень где-то в районе сотки. Он через некоторое время, скорее всего, пойдет туда, потому что ни торговый баланс, ни баланс по капиталам оснований для суперукрепления не дают, а вреда оно наносит много. В том числе тому же самому бюджету, потому что он в конечном счете сильно зависит от естественных энергоносителей. При низких ценах, еще и укреплении рубля мы теряем сильно и в общем-то на пустом месте. Ну и это бьет по экспортерам. А экспортеры, как известно, довольно крупные инвесторы, имеющие свои мультипликативные эффекты и прочее, прочее. Это не только нефть и газ. Это и металлурги, и химики. Потому рубль, судя по всему, не имеет фундаментальных оснований для настолько сильного отклонения, и в перспективе он, скорее всего, начнет все же ослабевать. Но это середина года, может быть, второе полугодие.

— ЦБ уже снизил ставку на 1 процентный пункт. Почему, ведь рост цен не только не уменьшился, а напротив, в мае базовая инфляция развернулась сильнее? По вашему мнению, на июльской сессии ЦБ возьмет паузу, вновь повысит ставку или продолжит ее снижение?

— Сейчас сложно сказать. Это будет сильно зависеть от ситуации с рублем, потому что, с одной стороны, рубль был укреплен на ситуативных факторах, а с другой — ему должны прибавить крепости цены на нефть, которые имеют тенденцию к росту из-за этой всей заварухи между Ираном и Израилем. С третьей стороны, американцы и страны Персидского залива на новые цены не вполне могут ответить повышением добычи. С четвертой — у нас 1 июля повышение регулируемых тарифов, и трудно сказать, как оно переложится в инфляцию. Но переложится довольно сильно.

В этом смысле да, все, естественно, надеются, что ЦБ будет снижать ставку и дальше, одновременно тем самым ослабляя рубль и стимулируя наконец-то инвестиционный процесс. Но никаких гарантий такого развития событий не существует. Инсайдов нет. А если бы даже они и были, то я ни в коем случае не имел бы права их сообщать.

«Минсельхоз долго и тщательно пугал производителей тем, что мы начнем массовый завоз овощей и картофеля из-за рубежа»

«Минсельхоз долго и тщательно пугал производителей тем, что мы начнем массовый завоз овощей и картофеля из-за рубежа»

«У нас было ценовое ралли на овощах»

— По сельскому хозяйству очень интересный вопрос. Согласно данным ФТС за январь – апрель, мы, во-первых, значительно сократили в этом году экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 14,2 миллиарда до 12 миллиардов долларов, и, во-вторых, увеличили в этом году импорт продовольствия и сельхозпродукции с 11,5 миллиарда в прошлом году до 12,9 миллиарда долларов в этом. Кроме того, согласно статистике, в агросекторе не хватает 100 тысяч работников, но при этом количество вакансий в сельском хозяйстве в январе – апреле 2025 года сократилось на 23 процента. Активность найма в агросекторе снизилась больше, чем в среднем по рынку (общее количество вакансий в январе – апреле уменьшилось на 15 процентов). С чем это все связано? У нас проблемы в сельском хозяйстве?

— У нас было ценовое ралли на овощах. Минсельхоз долго и тщательно пугал производителей тем, что мы начнем массовый завоз овощей и картофеля из-за рубежа. Возможно, это началось. Данные о товарной структуре импорта закрыты. Сплошных открытых данных по продуктам нет.

Если говорить в целом, то в этом году у нас ожидается хороший урожай зерна. Но главный вопрос в том, что у нас отвязались цены в парниковом хозяйстве. Сейчас там идет сезонное снижение. Но если долгие годы мы привыкли к тому, что эти цены выходят на уровень общей инфляции или сельскохозяйственной инфляции с сильным ростом зимой и сильным падением летом, то в прошлом и позапрошлом годах из-за регионального монополизма и эффекта переноски ставки в цены (тепличники закредитованы) у нас шел сильный, превышающий сезонную норму рост цен на плодоовощную продукцию. И если говорить о проблемах в сельском хозяйстве, то у нас может быть сильнейшая проблемная зона — это тепличный сектор. Там нужно переломить тенденцию очень быстрого роста. То же самое в молочке. Тоже закредитованные очень крупные хозяйства, также проблема с переносом ставки в цены, соответственно, с этим тоже нужно что-то делать.

В основе своей, где производство зерна и мяса, насколько я понимаю, никаких особых проблем нет. Ситуация в целом благоприятная.

— Вице-премьер Александр Новак говорит, что у нас идет управляемое охлаждение экономики. Что это значит?

— Понятия не имею, очевидно, это некий авторский термин. В реалиях у нас идет торможение. Сочетание высокой ставки, которая тормозит инвестиции, повышение налоговой нагрузки плюс укрепление рубля просто означают, что у нас при наборе фундаментальных ограничений сформировались предпосылки для торможения. Мы ставкой тормозим предложение сильнее, чем спрос. Штаны люди так или иначе купят, не говоря уже о еде, какая бы ставка ни была, а вот швейная фабрика для них может быть и не построена. Соответственно, мы здесь дошли до некоего предела охлаждения, давно зашли и перешли его. И вся эта история про 1,5 и 1,8 процента по приросту ВВП, на которые мы выходим, судя по всему, со стагнацией в середине года, — это в том числе результат чрезмерно неадекватной оценки высокой процентной ставки правительства. Плюс к этому всему укрепление рубля. Пока эти факторы только начинают сказываться, но непременно скажутся.

— А в долгосрочную рецессию мы не свалимся в результате такого охлаждения?

— Пока такого сценария не видно. Пока мы вписываемся. Возможны какие-то локальные минусы, но по итогам года мы выходим на плюс. Надо все-таки надеяться на то, что любой деятельности есть предел. Будем влетать в минус, ставка начнет снижаться, что-то с рублем поделаем. Есть просто вполне объективные горизонты у возможностей и по манипулированию ставкой, и по всем остальным параметрам. И мы за них в общем-то вышли, как мне представляется.

— На ваш взгляд, будут предприниматься какие-то реальные усилия, чтобы добиться реальных результатов, или опять все растворится в дискуссиях и ничем практическим не закончится?

— Я надеюсь, что будут. Вопрос в том, чтобы у нас в один пакет были собраны действия ЦБ с его ставкой, действия минфина, которому, конечно, хочется иметь сбалансированный бюджет, и наши усилия по промышленной политике. Если удастся это дело согласовать, то рост порядка 3 процентов достижим. А больше даже в высоких сценариях не очень получается.

Комментарии 120

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.