«Ни нет ни малейшей нужды разрываться в клочья и трещать по швам. Для этого как минимум надо отказаться от комиксной финансовой политики, «зеленых» псевдорыночных реформ энергетики, опровергнутых экспериментальными фактами», — уверен главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Иван Грачев. В статье для «БИЗНЕС Online» эксперт объясняет, как наша страна может забрать себе 20% мирового рынка ядерной энергетики и почему мировые СМИ предрекают нашей стране падение экономики в 2025 году.

Иван Грачев: «В РФ один из значимых тормозящих факторов — это энергодефицит в потенциальных точках роста»

Иван Грачев: «В РФ один из значимых тормозящих факторов — это энергодефицит в потенциальных точках роста»

Рухнет ли российская экономика ниже нуля в 2025 году

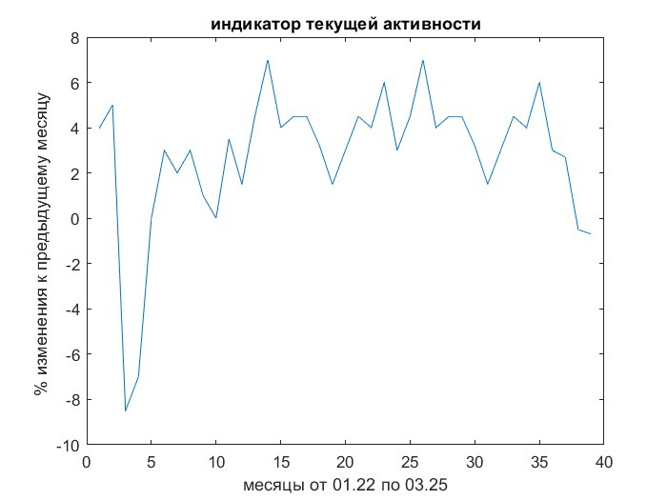

27 апреля в The Economist вышла статья под названием «Денежная машина Путина трещит по швам». Издание в русофильстве не заподозришь, как и в прямом передергивании фактов. А факты, представленные на графике со ссылкой на один из крупнейших инвестиционных банков США Goldman Sachs и на наш Сбербанк, демонстрируют резкое снижение темпов роста экономики России в 2025 году до ниже нуля (см. графику ниже). В статье называют три основные причины падения. Первая — завершен рост инвестиций в перевод экономики с Запада на Восток и в развитие логистики, необходимой для этого перевода. Утверждается, что то же самое происходит с военно-промышленным комплексом, что большой рост инвестиций в ОПК сократился. В результате, как считают авторы статьи, в целом по стране роста инвестиций нет.

Вторая причина: сверхвысокая ключевая ставка в России (21%) реально замораживает экономику. Правда, здесь авторы не удержались и стали нахваливать главу нашего ЦБ Эльвиру Набиуллину, которая, по их мнению, добилась фантастического снижения инфляционного ожидания c 14 до 13%. Ну и в качестве третьей причины указано то, что нефть обрушилась в цене на мировых рынках и это привело к снижению поступлений в российский бюджет.

Значимость первого и третьего пунктов можно сразу отбросить, потому что в апреле этого года российский Центробанк объявил о рекордных результатах по золотовалютным резервам. Мол, резервы эти составили около $630 млрд, и это рекордный результат для России чуть ли не за все времена. Это было бы абсолютно невозможно при действительно катастрофических проблемах в бюджете, которые описываются в третьем пункте статьи в The Economist. Такие резервы есть, значит, и деньги на инвестиции есть.

Никто не мешал, допустим, при сокращении инвестиций в ту же логистику, заняться инвестициями в другие инфраструктурные проблемы, прежде всего в энергетику. Таких проблем у нашей страны в каждом городе полным-полно.

А вот во втором пункте для меня характерно просто смешное доказательство позитивности влияния высокой ключевой ставки на инфляцию. Потому что изменение инфляции или инфляционных ожиданий на 1% в данном случае — это значительно меньше реальной погрешности измерения. Еще одно доказательство того, что позитивных изменений от высокой ключевой ставки в России не происходит, при этом замораживание экономики все подтверждают.

Я бы к полному согласию со вторым пунктом этой критики добавил, что в РФ один из значимых тормозящих факторов — это энергодефицит в потенциальных точках роста. Прежде всего на Дальнем Востоке, где текущий дефицит, по разным оценкам, от 2 до 2,5 ГВт (точно никто оценить не может). Его минэнерго РФ планирует закрыть строительством новых тепловых электростанций мощностью 0,7 ГВт и около 1,7 ГВт «зеленой» генерации.

Решать эту задачу планируется с использованием «чубесячих» (чубайсовских) псевдорыночных методов. В конце апреля собираются выбрать точки локализации и то, каким будет оборудование (чисто российское или с участием китайского). Далее объявят рыночный конкурс на то, кто будет строить эти станции. Кстати сказать, желающих участвовать пока нет, никто официально не заявился из крупняков — ни «Русгидро», ни «Интер РАО».

«Правительство Испании, а за ним и вся вот эта псевдолевая «голубовато-зеленая» пресса начали искать российскую кибератаку. Рассказывали, что злобные россияне напали на их энергосистему»

«Правительство Испании, а за ним и вся вот эта псевдолевая «голубовато-зеленая» пресса начали искать российскую кибератаку. Рассказывали, что злобные россияне напали на их энергосистему»

Тотальный блэкаут в Испании был вопросом не «если?», а «когда?»

Дальше интересна оценка затрат, которые потребуются. Если их перевести в понятную людям цифру, то это порядка $8–10 тыс. на кВт установленных мощностей при строительстве. Для сравнения: когда нижнекамские тепловые станции модернизировали, затраты были меньше $1 тыс. на кВт установленных мощностей. Когда я был председателем комитета по энергетике в Госдуме, тепловые станции в среднем строили за $3 тыс. на кВт. Я бы здесь заметил, что $8–10 тыс. на кВт установленных мощностей при строительстве — это затраты уровня вложений в атомные станции в пересчете на 1 кВт. Не дешевле.

Стоит обратить внимание на сохранившийся «зеленый» перекос и в связи с этим на события, произошедшие в Испании и Португалии, — тотальный блэкаут всей энергосистемы. Естественно, правительство Испании, а за ним и вся вот эта псевдолевая «голубовато-зеленая» пресса начали искать российскую кибератаку. Рассказывали, что злобные россияне напали на их энергосистему. Доказательств не нашли. Потом пошли туманные заявления, что это какие-то парадоксальные атмосферные события привели к блэкауту. Хотя на самом деле никакого парадокса. Достаточно разобрать цепочку фактов.

Итак, в середине апреля в Испании начался исторический эксперимент по достижению углеродной нейтральности. 22 апреля правительство страны гордо рапортовало о том, что достигнуто 100% уровня «зеленой» генерации и теперь они впереди планеты всей. Я как-то приводил в «БИЗНЕС Online» массированные данные по Китаю, где «солнечных зайчиков» и «ветряных мельниц» больше, чем во всем остальном мире.

Согласно этим данным, солнце отрабатывает в среднем примерно 12% времени, а ветер — 16–18%. Т. е. для гарантированного энергоснабжения 100% с учетом потерь на аккумулирование таких «зеленых» мощностей должно быть в 8–10 раз больше, чем тепловых. Этого в Испании и в помине не наблюдалось. И наблюдаться, кстати сказать, не может, потому что это слишком дорого. В связи с этим тотальный блэкаут был вопросом не «если?», а «когда?».

«Фиксируется, что именно РФ строит первый в мире и пока единственный экспортный малый модульный ядерный реактор в Узбекистане. Наша страна имеет все шансы забрать себе 20% мирового рынка»

«Фиксируется, что именно РФ строит первый в мире и пока единственный экспортный малый модульный ядерный реактор в Узбекистане. Наша страна имеет все шансы забрать себе 20% мирового рынка»

У экономики России нет ни малейшей нужды разрываться в клочья и трещать по швам

В продолжение темы. На неделе состоялось совместное заседание ОПЕК и МЭА (Международного энергетического агентства), на котором выступал генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс. Он заявил, что ранее МЭА придерживалось совершенно нереалистичной идеи об углеродном нуле к 2050 году, следовательно, рекомендовал отказаться от инвестиций в углеводороды. На самом же деле, по обновленной оценке аль-Гайса, до 2050-го нужно $17,4 трлн инвестиций, чтобы хотя бы поддерживать нынешний уровень потребления нефти. Соответственно, каждый год необходимо вводить в работы новых месторождений объемом 5 млн баррелей в день в связи с убытием старых. Кстати сказать, споры заявление аль-Гайса уже не вызвало.

Я такого «зеленого» будущего нашему Дальнему Востоку, безусловно, не желаю. А поскольку реальное решение проблемы энергодефицита региона пока не просматривается, мне представляется, что там надо прекратить игры в «зеленый» рынок, поставить и решить эту задачу как государственную, заказать «Росатому» нужное количество модульных малых атомных электростанций c должной локализацией.

По этой теме вышла тоже очень интересная статья в Foreign Affairs 28 апреля под названием «Другая ядерная гонка». В ней говорится о реально наблюдаемом бурном ренессансе ядерной энергетики по всему миру, в котором США катастрофически отстают от России и Китая. Фиксируется, что именно РФ строит первый в мире и пока единственный экспортный малый модульный ядерный реактор в Узбекистане. Наша страна имеет все шансы забрать себе 20% мирового рынка. Я сам думаю, что можно и побольше.

В Foreign Affairs подчеркивается, что это превосходство достигнуто потому, что «Росатом» и Китайская национальная ядерная корпорация — это государственные компании, объединяющие все, что нужно, без всякого аутсорсинга. Это позволяет строить станции дешево и быстро. В качестве ответной реакции в статье предлагается создать интегральную, не просто государственную, а межгосударственную структуру, объединяющую Штаты, Канаду и ряд других стран, у которых также все будет в одних руках, от руды до отходов. Канадская руда, американские технологии, ну и так далее.

Возвращаясь к нашим баранам. У экономики России нет ни малейшей нужды разрываться в клочья и трещать по швам. Для этого как минимум надо отказаться от комиксной финансовой политики и «зеленых» псевдорыночных реформ энергетики, опровергнутых экспериментальными фактами.

Комментарии 21

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.