«Когда два лидера — США и Китай — активно двигаются вперед, а ты — нет, то объективно отстаешь и очень быстро. Это было бы не так страшно. Но, к сожалению, у нас не осознают, что сейчас в мировой космонавтике происходит революция», — оценивает состояние дел в космической отрасли нашей страны член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского, член совета по внешней и оборонной политике Андрей Ионин. О том, какие процессы происходят в ближнем космосе, почему мы уже на пороге освоения Луны и Марса, договорятся ли лидеры США, КНР и РФ о космическом проекте для всего человечества, он рассказал в интервью «БИЗНЕС Online» по случаю 64-й годовщины полета Юрия Гагарина в космос.

Андрей Ионин: «Полет на Марс уже не утопия»

Андрей Ионин: «Полет на Марс уже не утопия»

«Роскосмос» не то что неэффективен, он как слон в посудной лавке»

— Андрей Геннадьевич, как вы оцениваете состояние отечественной космонавтики на фоне развития этой сферы в мировых масштабах?

— Состояние российской космонавтики можно объяснить очень просто. Когда два лидера — США и Китай — активно двигаются вперед, а ты — нет, то объективно отстаешь и очень быстро. Это было бы не так страшно. Но, к сожалению, у нас не осознают, что сейчас в мировой космонавтике происходит революция. Изменения начались несколько лет назад, но именно сейчас они набирают ход.

Андрей Геннадьевич Ионин — кандидат технических наук, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского, член совета по внешней и оборонной политике, советник генерального директора группы компаний «Геоскан».

Родился 2 июня 1961 года. В 1983-м окончил Военный инженерный Краснознаменный институт им. Можайского по специальности «космическая баллистика».

1983–2006 — работа на научных должностях в организациях минобороны (космодром Байконур, 50-й и 4-й ЦНИИ минобороны).

С 2007 года профессиональная деятельность связана со сферой стратегического анализа и консалтинга.

2009–2012 — заместитель директора службы стратегического планирования ОАО «Навигационно-информационные системы».

2012–2020 — главный аналитик некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС».

С 2020 года — главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

Сферы основных интересов: стратегический анализ и стратегическое управление, космическая политика и космическая деятельность России и других стран, навигационные технологии и рынки, развитие технологий и высокотехнологических рынков, международное сотрудничество в сфере высоких технологий.

Мы привыкли к тому, что космонавтика до настоящего времени жила, по сути, по лекалам 1950-х, заложенных командами Сергея Королева в Советском Союзе и Вернера фон Брауна в Америке.

Сейчас все меняется кардинально: видение космической промышленности, которая была выстроена и существовала с тех времен, технологии, которые являются ключевыми конкурентными преимуществами и составляют основу отрасли. Наступила, используя современную терминологию, космонавтика 2.0. И если вы не садитесь в этот поезд, то он уезжает без вас, а вы остаетесь в прошлом. И все ваши заслуги в прежней космонавтике можно будет рассматривать в музеях, но они ничего не будут значить для настоящего и будущего.

— И мы не садимся в этот поезд?

— Пока нет. Как в любой революции, здесь надо понять, что происходит и как в эту историю войти. Раньше космонавтика была единой. Государства финансировали самые большие космические проекты, то есть космические компании, которые делали ракеты, спутники, были драйверами технологического развития и основными игроками рынка.

А прямо сейчас космонавтика четко делится на два направления. Первое — это экономическое освоение ближнего космоса, который стал неотъемлемой частью цифровой экономики на Земле. Самый яркий пример — система Starlink как космическая «точка доступа» в интернет. И тут абсолютно другие драйверы развития, технологии и основные игроки.

То есть если раньше развитием сервисов и каких-то услуг занимались сами космические компании, условно, Boeing в Америке или «Роскосмос» у нас, то теперь это задача цифровых экосистем. В нашей стране это Сбер, «Яндекс». Но дело в том, что они пока не осознали своей новой роли и все еще смотрят на «Роскосмос» как на главный источник развития отрасли. А это уже не так. Теперь это они сами!

«Роскосмос» — это большая инженерная корпорация. Там делают сложные инженерные системы, плохо или хорошо, но они занимаются этими продуктами. А рынок становится другим, цифровые компании другие. Были динозавры, пришли млекопитающие. «Роскосмос» этого не понял, и цифровые игроки еще не включились. Вот в чем проблема»

«Роскосмос» — это большая инженерная корпорация. Там делают сложные инженерные системы, плохо или хорошо, но они занимаются этими продуктами. А рынок становится другим, цифровые компании другие. Были динозавры, пришли млекопитающие. «Роскосмос» этого не понял, и цифровые игроки еще не включились. Вот в чем проблема»

— «Роскосмос» неэффективен?

— На фоне того, что происходит в мировой космонавтике, «Роскосмос» не то что неэффективен, он как слон в посудной лавке. Это вообще не его экономика. «Роскосмос» — это большая инженерная корпорация. Там делают сложные инженерные системы, плохо или хорошо, но они занимаются этими продуктами. А рынок становится другим, цифровые компании другие. Были динозавры, пришли млекопитающие. «Роскосмос» этого не понял, и цифровые игроки еще не включились. Вот в чем проблема.

В Америке это происходит, в Китае тоже. И удивительный факт, но большие настоящие цифровые экосистемы есть только в трех странах мира: в Китае, Соединенных Штатах и России. Но у нас они пока не занимаются космическими проектами цифровой экономики.

Часто привожу такой пример. Еще 20 лет назад очень важно было, кто произвел телефон, а затем смартфон. Ценность этого устройства была в его производителе. А сегодня это вообще не важно. Потому что смартфон — инструмент, через который мы получаем доступ в цифровые сервисы, которыми пользуемся. Главное то, что внутри, — «Яндекс», Сбер, Ozon. Это ценность.

В космосе происходит то же самое. Неважно, чей спутник, на чьей ракете он запущен. Важно, какие сервисы будут созданы для потребителей. Если до настоящего времени государство и «Роскосмос» определяли, каким должен быть спутник, то теперь, условно, Сбер и «Яндекс» должны сказать, какой спутник им нужен.

Это уже их задача! Так же, как они строят дата-центры, они должны строить космическую инфраструктуру.

Почему Илон Маск — молодец? Не потому, что он такой великий и ужасный, а потому, что чувствует рынок. Он доказал, что не надо всю жизнь заниматься разработкой спутников, как это делал, например, Boeing с 60-х годов. Он пришел, создал КБ «полного цикла», и через несколько лет у него Starlink, самая крутая космическая система. А потом обзавелся соцсетью X. Джефф Безос тоже занимается космосом, потому что у него есть Amazon, он понимает, что нужно цифровому рынку и глобальным цифровым сервисам.

«Илон Маск ушел совсем далеко. А мы топчемся на месте, несмотря на кардинальные изменения технологий и бизнеса в околоземном космосе»

«Илон Маск ушел совсем далеко. А мы топчемся на месте, несмотря на кардинальные изменения технологий и бизнеса в околоземном космосе»

«Проблема лишь усугубилась. Илон Маск ушел совсем далеко»

— А чем должен заниматься «Роскосмос»?

— В ближнем космосе «Роскосмос» должен заниматься тем, что ему закажут цифровые экосистемы, и тем, что, предположим, не смогут сделать частные спутникостроители. Ведь современные спутники на низкой околоземной орбите уже скорее не про уникальные космические технологии, а про массовую электронику.

За последние 20 лет благодаря массовому рынку смартфонов с сервисами (а первый iPhone вышел в 2007 году) микроэлектроника на Земле совершила рывок. То, что внутри гаджетов, сегодня активно используется и в создании космических аппаратов. Поэтому они стали на порядок дешевле, меньше, эффективнее, а их разработка теперь доступна многим технологическим компаниям.

Но наше правительство пока считает, что «главный по спутникам» — «Роскосмос». А сам «Роскосмос» одновременно и игрок рынка, и его регулятор. Потому частные компании, которые он должен регулировать, воспринимает как конкурентов. А тут еще правительство требует именно от «Роскосмоса» создания спутниковых группировок. Хочешь не хочешь, а притормозишь конкурентов, через регулирование гирьки им на ноги подцепишь.

Конечно, ракеты большей частью останутся за «Роскосмосом». В том числе потому, что технологически боевые ракеты и космические не идентичны, но близки.

Естественно, за государством должны остаться космодромы, испытательная база — это дорого и не на каждый день. Зачем каждой частной компании создавать свое? Эффективнее оставить государству, а бизнесу оплатить услуги по факту. Это первый круг важных национальных задач для «Роскосмоса» в околоземном космосе. Но они пока так не стоят, а значит, корпорация должна измениться.

— Думаете, изменится? Например, в прошлом интервью вы достаточно серьезно критиковали и «Роскосмос», и Дмитрия Рогозина, который его тогда возглавлял.

— Да. Но уже не Рогозин, уже даже не Борисов. Потому что они этого не делали. Проблема лишь усугубилась. Илон Маск ушел совсем далеко.

А мы топчемся на месте, несмотря на кардинальные изменения технологий и бизнеса в околоземном космосе. Тот же космический интернет — это не просто инфраструктура, а стержень цифровой экономики, потому что обеспечивает и глобальный, и гарантированный доступ любого объекта, субъекта в цифровой мир. Только представьте, что вы забыли дома смартфон: вы тут же выпали из обычной жизни.

Вообще все системы, которые используются из космоса, делятся на три основных класса. Первое — это связь. Второе — наблюдение. Третье — спутниковая навигация. Не забыли еще такие популярные лет 15 назад слова — ГЛОНАСС, GPS?

— Конечно, нет.

— Тут показателен процесс проникновения их в нашу жизнь. Эти системы появились в 1990-х. Но тогда они использовались военными и ограниченным кругом потребителей. Потому что устройство спутниковой навигации было больших размеров и стоило тысячи долларов. И вот в мае 2000 года президент США Клинтон снял «зашумление» с сигнала GPS для всех потребителей. И точность местоопределения за секунду улучшилась с 100 до 5–7 метров, что уже интересно для многих повседневных задач.

А еще благодаря развитию микроэлектроники навигационные устройства стали быстро уменьшаться в размерах и дешеветь. Как результат — популярный в 2000-х массовый прибор — автомобильный навигатор. Но где сейчас этот навигатор?

— В смартфоне.

— Да, внутри. И он так уменьшился в размерах, что уже не отдельный чип, а его часть. И что в результате? Уникальная 20 лет назад спутниковая навигация сегодня встроена во многие цифровые сервисы — от такси до магазинов. И кто это сделал? Разве разработчики навигационных спутников? Это сделали цифровые экосистемы.

То же самое обязательно произойдет и с космической связью, и с наблюдением из космоса. В пределе они тоже окажутся в каждом гаджете. И сделают это вновь цифровые экосистемы, встроив в сервисы.

Стыковка на марсианской орбите в представлении художника

Стыковка на марсианской орбите в представлении художника

«Мы еще не создали технологии, которые позволят освоить Луну или Марс, но уже на пороге»

— А что происходит в дальнем космосе?

— Там тоже революция, которая определит будущее и «Роскосмоса». И тут парадокс. Благодаря развитию технологий государство «вытесняется» из ближнего космоса, теперь тут вотчина цифрового бизнеса. Но одновременно благодаря развитию иных технологий мы подошли к рубежу, когда можем говорить об освоении человеком дальнего космоса как о практической задаче.

Еще 10 лет назад это было утопией. Речь не об изучении дальнего космоса автоматами и не о посещении его людьми, как в программе США в 1960-х: прилетели к Луне, прилунились, день побыли и домой — на Землю.

— Полет на Марс становится реальностью?

— Пока нет. Мы еще не создали технологии, которые позволят освоить Луну или Марс, но уже на пороге. Хотя и сейчас про полет на Марс можно услышать: «Это невозможно. Человек даже не долетит, не выживет». Повторяется ситуация 100-летней давности. Если бы тогда серьезному ученому или инженеру сказали, что через 30 лет человек полетит в космос, он бы ответил, что это невозможно — не выживет. В космос верили разве что Циолковской и фантасты. А уже в 1940-х годах была поставлена задача, в 1950-е она была решена, а 12 апреля 1961 года была достигнута вершина: первый человек — Юрий Гагарин — оказался в космосе. А кем была задача поставлена задача и за счет чего она была решена?

— Сталиным?

— Да. Задача была поставлена лидерами США и СССР: Эйзенхауэром и Сталиным на первом этапе. Потом, соответственно, Хрущевым, Кеннеди, Брежневым. Это были их проекты. Но они не только ставили задачу перед инженерами, конструкторами, учеными, но и предоставляли им практически неограниченные ресурсы. Почему? Потому что задача была экзистенциальной. Сталину, конечно, была нужна не ракета, на которой человек полетит в космос. Ему нужно было средство доставки до территории вероятного противника ядерной бомбы, которую делал Курчатов. Потому что у вероятного противника были средства доставки, а у нас имелась единственная возможность — межконтинентальные ракеты.

Вопрос для СССР стоял именно так: быть или не быть. Именно поэтому ресурсов «на ракеты» не жалели, а вовсе не потому, что Иосифу Виссарионовичу нравился космос. Необходимо было устранить угрозу ядерной войны. И задача была решена. И настолько успешно, что мы до сих пор пользуемся плодами того успеха. Посему, когда говорят, зачем столько денег потратили на космос, ведь страна была разорена, лежала в руинах после войны, надо смотреть на результат, что защищает нас до сих пор. Он бесценен. Здесь же ответ, почему Кеннеди выделил неограниченные ресурсы на лунную программу.

— Нужно было продемонстрировать мощь Америки.

— Именно в этом заключалась экзистенциальная задача США после успехов СССР в космосе в 1957-м и 1961-м. Америке во чтобы то ни стало надо было доказать себе и миру, что она технологический лидер. Поэтому деньги выделялись колоссальные. Но как только эта задача была решена, ресурсы сократили и программу закрыли. Ведь иных целей на Луне у США тогда не было.

И сейчас мы снова на пороге прорывов, как в 1950-е. Прорывы такого масштаба бизнесу не под силу: колоссальные затраты с абсолютно непонятной коммерциализацией на очень длинном горизонте. Остаются только государства. А зачем им вкладывать средства в космос? Ведь лидеры великих государств, как правило, прагматичные люди. Получается, надо вновь найти, теперь в дальнем космосе, экзистенциальную задачу. Для России, США, Китая. И общую — одну на троих.

— Но, скажем, лунными программами сегодня занимаются и США, и Китай, и Россия, и Индия, и Арабские Эмираты. А Трамп о полете на Марс заявил даже на своей инаугурации, после чего Маск прыгал на трибуне от радости.

— Для Маска прозвучало «неожиданно», как будто он с Трампом не обсуждал это часами. Про лунные программы тоже многие говорят, но масштабы не те. А нам необходим технологический прорыв, чтобы не повторять 1960-е годы, а сделать следующий шаг — к постоянным поселениям, базам на Луне, Марсе. А для этого вновь нужны «практически неограниченные» ресурсы. Десятки миллиардов долларов в год, причем на длинном горизонте. Но зачем эти ресурсы выделять? Что это даст стране? Может быть, лучше Севморпуть освоим? Ни у кого лишних денег в бюджете нет.

— А что происходит в российско-китайском лунном проекте?

— На мой взгляд, ничего не происходит. О российско-китайском лунном проекте много говорят, есть заявления, соглашения. Но нет главного — документа, подписанного на уровне лидеров стран. Только на уровне космических агентств. А такие соглашения для выделения бюджетных средств правительству не указ.

«Нет политической воли. А ее нет, потому что или время не пришло, или аргументы не те»

«Нет политической воли. А ее нет, потому что или время не пришло, или аргументы не те»

«В рамках национальных программ задача даже освоения Луны не решается. Это просто трата денег»

— Почему Путин и Си не подписывают документ по Луне? Китайцы не хотят?

— Потому что пока нет политической воли. А ее нет, потому что или время не пришло, или аргументы не те.

Но сейчас, на мой взгляд, уникальный момент. С одной стороны, уже можно говорить о практических технологиях освоения дальнего космоса. А с другой, на наших глазах меняется миропорядок — от однополярного к мультиполярному. Сегодня мы живем в процессе Ялты 2.0, когда все — кто с надеждой, кто со страхом — ждут, что лидеры России, США, Китая, Индии и других суверенных стран встретятся и договорятся. О принципах и механизмах нового миропорядка. Например, как реформируем ООН и глобальные финансовые механизмы.

И тут, на мой взгляд, лидерам Ялты 2.0 понадобится некий красивый символ, флаг, который они смогут всем показать. Неконфликтный и в интересах всего человечества, чтобы в выигрыше были все. И тут не придумать ничего лучше, чем совместный проект по Луне или Марсу. Важен факт политической договоренности на уровне лидеров стран – центров нового миропорядка. Это и есть экзистенциальная задача для каждого лидера — доказать свое право быть одним из центров нового миропорядка.

И третий фактор — совсем уникальное совпадение, что именно сейчас, когда и технологии могут, и лидерам надо, рядом с президентом США человек, который является фанатом освоения Марса и безусловный лидер — и в бизнесе, и в технологиях — мировой космонавтики. И если раньше еще можно было представить, что Россия и Китай договорятся, например, по Луне, то США стояли в стороне. У них был американоцентричный проект Artemis. А сейчас, используя Маска как рычаг, появился редкий шанс в совместный равный космический проект притянуть и Трампа.

— Но вы же сами говорите, что даже Путин и Си не могут подписать документ по Луне. А американцы вообще считают себя самыми главными.

— Уверен, что и Маск, и руководители национальных агентств США, России, Китая прекрасно понимают, что в рамках национальных программ задача даже освоения Луны не решается. Это просто трата денег. США уже 20 лет тратят на Луну — по оценкам, более 100 миллиардов. Результат есть? Нет. Да и как эти огромные траты объяснить своим гражданам? А если проект будет общим, общечеловеческим, то объяснить его можно. Тем более что у председателя Си Цзиньпина есть концепция «Единой судьбы человечества». А космический проект и есть ее реализация, наша «единая судьба».

— Но у нас в обществе давно нет прежнего интереса к космосу.

— Да. Сегодня люди не интересуются космосом не только в России, такая ситуация во всем мире. Но чтобы большой общечеловеческий проект стран – центров нового миропорядка состоялся, он должен стать потребностью общества, чтобы люди требовали от своих политических лидеров заниматься Луной, Марсом.

— И как убедить человека, что дальний космос действительно важен? Тем, что Луна, Марс могут быть запасными аэродромами в случае серьезных катаклизмов на Земле, или тем, что на лунных полюсах можно воду добывать?

— Воды и на Земле хватает. А человек вообще мало думает о проблемах в будущем. Наш мозг так устроен, что он отсекает негатив чисто психологически. Человеку надо создавать позитив.

— И каким может быть позитив в космосе?

— Надо оглянуться на 1950-е годы, когда люди хотели осваивать космос. Это было интересно всем. Возможно, это было ответной реакцией на самую страшную войну в истории человечества. Ведь создавали космонавтику, особенно в Советском Союзе, те люди, которые прошли войну. Свою роль сыграла и популярность фантастики. Неслучайно, что именно на 1950-е и 1960-е приходится рассвет американской и советской фантастики. Думаю, это не простое совпадение.

Интересно и то, что крупные космические проекты, последним из которым был американский по Луне, завершились практически одновременно с концом золотого века фантастики. Вместо всего этого появилось общество сверхпотребления. А сверхпотребителю космос не нужен, он о будущем не думает.

— И как же заинтересовать человечество космосом, если сегодня почти никто не читает книжки, не то что фантастику?

— Сегодня люди не читают книги, но они читают соцсети — живут в них. Вот через них и надо идти. С красивыми идеями, позитивными образами. Про Луну, Марс, космический путь человечества. Про будущее, в котором мы хотим жить. Такое будущее без освоения дальнего космоса невозможно. И Марс лишь шаг на этом пути.

— Илон Маск говорит, что первый космический корабль с человекоподобным роботом полетит на Марс в конце 2026 года и в случае успешной посадки первые люди смогут оказаться там уже в 2029-м. А через 20 лет обещает там самодостаточной город на миллион человек. Это реально? Или еще фантастика?

— На мой взгляд, это фантастика. Но, уверен, мы на пороге. Тот же Starship Маска — гениальная ракета, но этого недостаточно. Необходимая, но малая часть того, что нужно. Уверен, Маск это понимает.

— И американцы могут пригласить в свою марсианскую программу и нас, и китайцев?

— Да. Потому что только так у проекта появляется смысл.

Но надо торопиться: столь благоприятная ситуация не будет вечной. Может, на протяжении срока Трампа. Может, больше, если следующим президентом Америки будет Вэнс, который как вице-президент по традиции со времен Кеннеди возглавит совет по космосу США.

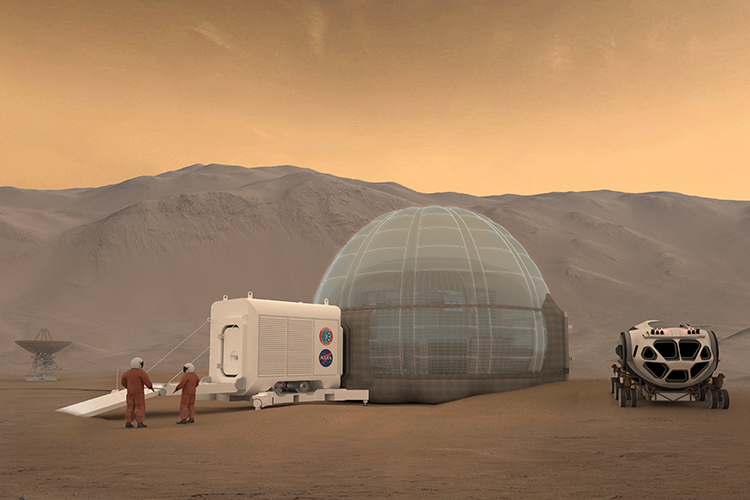

Возможная концепция марсианской базы с жилым модулем, марсианскими скафандрами и обитаемым транспортным средством

Возможная концепция марсианской базы с жилым модулем, марсианскими скафандрами и обитаемым транспортным средством

«Нужна мощная, безопасная, компактная энергия»

— Значит, ваш прогноз, что Путин, Си и Трамп все-таки договорятся?

— Мой прогноз в том, что сейчас уникальный шанс. Допускаю, что лидерам стран, как и во времена первых космических прорывов, сам космос безразличен, но им нужно решить серьезные политические задачи в интересах своих стран.

И пусть каждый потом расскажет, что он выиграл от этого больше всего. Например, Дональд Трамп скажет, что это и есть MAGA. Но если он будет этот проект поддерживать, финансировать, продвигать, неважно, как он свою политику обосновывает.

— А для России в чем выгода?

— Для России это максимально выгодно.

— Марсианский проект?

— Неважно, марсианский, лунный, главное — большой совместный проект в дальнем космосе, который будет находиться под политическим оком лидеров стран. Почему для России это супервыгодно? Потому что для реализации проекта придется совершить большие, средние, небольшие прорывы во множестве технологий.

В первую очередь это малая ядерная энергетика, потому никакая другая энергия ни на Луне, ни на Марсе эффективно не сработает. Нужна мощная, безопасная, компактная энергия. Сегодня такая у человечества одна — ядерная. Придется научиться с ней работать в космосе. К слову, «зеленая» энергетика — это ведь от безысходности, плюс политический фактор. А если создать безопасную малую ядерную энергетику, то зачем «зеленая»?!

Второе — биотехнологии, связанные с живым — людьми, животными, растениями — вне Земли. В космосе, на Марсе, Луне. Еще необходимы роботы как помощники человека, автономные системы жизнеобеспечения и производства и так далее.

Но, создавая эти технологи для Марса, мы развиваем экономику, науку и образование своей страны, ибо все перечисленное есть основа нового технологического уклада, а значит, это новая (третья по счету) столь необходимая индустриализация страны.

Что еще важно. Если у США и Китая, экономика которых кратно больше нашей, есть иные возможности для поэтапного национального развития, то у нас их нет. Плюс Россия так устроена, что мы как страна развиваемся рывками, ибо ментально склонны к кратковременному перенапряжению сил — авралам. А индустриализация — это и есть аврал, когда мы 20−30 лет расслаблены, а потом собираемся и совершаем рывок. Так было в 1930-х годах, так было в 1950-х. И теперь нам нужно совершить третью индустриализацию за исторически небольшой срок, сделать рывок одновременно в промышленности, науке, образовании, обороне.

Но это еще не вся наша сверхвыгода от космического проекта. В России есть территории, которые не освоены и для развития которых нужны технологии, достаточно схожие с теми, что нужны на Марсе или Луне. Ведь что нам необходимо для освоения Сибири и Арктики? Роботы, беспилотный транспорт, компактная ядерная энергия, автономные системы жизнеобеспечения и производства, биотехнологии. Все то же.

Освоение Сибири — это огромные и инвестиции, и дополнительные доходы. Чем дальше мы будем двигаться с освоением Сибири, тем больше будем получать доступа к природным ресурсам. Это мощный и постоянный национальный источник финансирования для развития технологий, которые будем использовать и на Земле — для освоения Сибири, и в космосе — для освоения Марса.

Получается, что, «выбирая путь совместно на Марс», мы «осваиваем наши Сибирь и Арктику» и проводим третью индустриализацию.

Для России марсианский проект может стать ядром национальной стратегии на ближайшие 50−100 лет, потому что он про развитие нашей страны! Такой уникальный шанс упустить нельзя. Но для начала надо договориться с Трампом по Марсу. Вот такая логика.

— Но разве США могут быть заинтересованы в нашем развитии? Это же ведет к усилению России.

— Не думаю, что такое усиление России пугает США. На мой взгляд, оно им даже полезно. Ведь если мы будем осваивать Сибирь, то это и доступ к новым природным ресурсам для всех, и точка сосредоточения нашего внимания.

— Это как интерес к МКС, когда американцам нужны были наши технологии и они привлекли Россию к этому проекту?

— Конечно. Китай и Соединенные Штаты заинтересованы в наших ресурсах. Тем более не вижу ничего плохого в поставке кому-то ресурсов, особенно если их добыча и переработка становятся сверхтехнологичными — как на Марсе. Роботизированные карьеры, беспилотный транспорт — дроны, безэкипажные суда на сибирских реках, и всему этому помогают космические системы связи, навигации, наблюдения. Если мы сможем построить высокотехнологичные города на Марсе, то уж в Сибири тем более. Это и будет технологическая реализация геополитического лозунга «Поворот России на Восток».

И тут снова уникальное совпадение. Когда пришло время нам поворачиваться на Восток, мы оказались на пороге технологий, которые помогут нам это реализовать при разумных затратах для страны. Еще 10, 20, 30 лет назад масштабный восточный разворот был для нас неподъемен. Вспомним, как вся страна строила БАМ. А для освоения Сибири и Арктики нужны масштабы десятков таких проектов, как БАМ. И такие технологии мы можем сегодня создать, используя как рычаг международный проект по Марсу.

— Если вернуться к «Роскосмосу», есть ли у него прорывные идеи сегодня?

— Говоря о Марсе, я не говорил о технологиях, которыми «Роскосмос» занимается сейчас. Разве он занимается компактной ядерной энергетикой? Нет. Разве занимается роботами? Нет.

— Дальний космос — это гораздо больше, чем «Роскосмос»?

— Конечно! Марсианский проект поэтому и обеспечивает национальный прорыв, третью индустриализацию, что он про всю экономику. Как и королёвский проект был не только про космическую отрасль. Вся экономика страны на проект работала. Вся! И химическая промышленность, и машиностроение, и приборостроение. Да и многие отрасли были созданы благодаря этому. Так и здесь. Конечно, «Роскосмос» будет среди главных участников хотя бы потому, что космические корабли и ракеты никто не отменял. Но мультипликативный эффект мы получим только тогда, когда в проект будут завязаны все отрасли экономики, все научные направления, а не только те, что про космос.

Посему убежден: если мы подпишемся под марсианский проект, то, помимо главного — третьей индустриализации страны, помимо освоения Сибири, проект станет спасением и для «Роскосмоса». Он даст «Роскосмосу» ту цель, которой у него не было минимум 35 лет.

Комментарии 55

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.