В минувшую пятницу, 14 февраля, отмечалось 200 лет со дня рождения выдающегося татарского ученого, просветителя и литератора Каюма Насыри. Однако, считает постоянный автор «БИЗНЕС Online» востоковед Азат Ахунов, эта важная дата Татарстаном была фактически проигнорирована, а чиновники урезали почти до нуля все бюджеты. Между тем 50 лет назад, в 1975 году, 150-летие Насыри стало важной вехой в «реабилитации» и «канонизации» наследия татарского просветителя. Неюбилейные заметки о 200-летии ключевой фигуры татарской культуры — в материале нашего автора.

«1975 год стал переломным. Интерес к личности Насыри и его работам резко возрос»

«1975 год стал переломным. Интерес к личности Насыри и его работам резко возрос»

1975 год — время «канонизации»

С групповой фотографии на нас смотрят напряженные, сосредоточенные лица. Это цвет татарской гуманитарной науки советской эпохи. Февраль 1975 года. В стенах Института языка, литературы и искусства им. Ибрагимова (ИЯЛИ) отмечают 150-летний юбилей Каюма Насыри. Об этом красноречиво говорят подписи к фото и портрет самого просветителя, который висит на самом почетном месте.

Сегодня, спустя почти полвека, большинства из этих людей уже нет в живых. Я внимательно всматриваюсь в лица и насчитываю лишь троих, кто до сих пор с нами. Эта фотография не просто снимок, а документ эпохи, запечатлевший момент, когда наследие Насыри было окончательно признано и «канонизировано».

1975 год стал переломным. Интерес к его личности и работам резко возрос. Насыри начали активно изучать, его произведения публиковали как в академических изданиях, так и в адаптированном виде для детей, тиражи исчислялись сотнями тысяч экземпляров. Вместе с такими фигурами, как Тукай и Джалиль, имя Насыри стало известно не только в Советском Союзе, но и за его пределами. Он превратился в одну из ключевых фигур татарской культуры, стал символом ее интеллектуального и духовного наследия, брендом, его идеи вновь обрели актуальность и значимость, хотя и в некотором адаптированном и цензурированном виде.

«Планы были большие — издание его произведений на татарском и русском языках, подготовка фотоальбома, проведение конференций, широкая презентация его творчества как в России, так и за рубежом и многое другое»

«Планы были большие — издание его произведений на татарском и русском языках, подготовка фотоальбома, проведение конференций, широкая презентация его творчества как в России, так и за рубежом и многое другое»

Торжества проходят мимоходом

Прошло полвека. Сегодня мы отмечаем 200-летний юбилей Насыри, но делаем это совсем не так, как раньше. Торжества проходят мимоходом, словно для галочки, без прежнего размаха и глубины. Нет масштаба, который когда-то превращал такие события в настоящий культурный феномен. Нет переизданий его трудов, не появляются новые исследования, не организуются крупные международные конференции с участием известных ученых. Нет ярких проектов, которые могли бы оживить его наследие для современников.

Музей Насыри в Казани, хранящий память о великом просветителе, находится в аварийном состоянии. Ремонт, конечно, обещают, но когда он начнется — неизвестно. С большим трудом удалось создать скромный документальный фильм, где мне довелось выступить научным консультантом. В Казанском университете запланирован «декадник» — мероприятие, которое, увы, вряд ли сможет передать всю значимость фигуры Насыри для татарской культуры.

Юбилей, который мог бы стать поводом для нового осмысления наследия великого мыслителя, проходит тихо, почти незаметно. И это вызывает сожаление, ведь Насыри заслуживает большего — не только памяти, но и живого диалога с его идеями, которые и сегодня остаются актуальными.

Нет, планы были большие — издание его произведений на татарском и русском языках, подготовка фотоальбома, проведение конференций, широкая презентация его творчества как в России, так и за рубежом и многое другое. Идей было много, и они казались вполне реализуемыми — суммы, необходимые для их воплощения, не были заоблачными, а вполне подъемными.

Однако в итоге чиновники, увлеченные оптимизацией и сокращением расходов, урезали бюджет до минимума. Смета, которая могла бы стать фундаментом для достойного празднования юбилея, была сведена практически к нулю. В результате амбициозные проекты остались на бумаге.

«Его имя десятилетиями звучало хрестоматийно: просветитель, «атеист», борец с «религиозным мракобесием»

«Его имя десятилетиями звучало хрестоматийно: просветитель, «атеист», борец с «религиозным мракобесием»

Насыри, вопреки распространенным мифам, был человеком глубоко религиозным

А рассказать есть о чем. И было бы большой ошибкой сказать, что труды Насыри хорошо изучены. Нет, это не так. 200-летний юбилей Насыри не просто повод вспомнить имя, знакомое со времен школьных учебников. Это шанс развеять мифы, десятилетиями копившиеся вокруг его фигуры, и увидеть в нем не «буревестника революции», каким его рисовала советская историография, а живого человека, чьи идеи опередили время, а судьба стала зеркалом эпохи великих перемен.

Его имя десятилетиями звучало хрестоматийно: просветитель, «атеист», борец с «религиозным мракобесием». Но архивные документы рисуют иной портрет — ученого-энциклопедиста, для которого вера и прогресс не были врагами, а татарская идентичность не исключала диалога с миром.

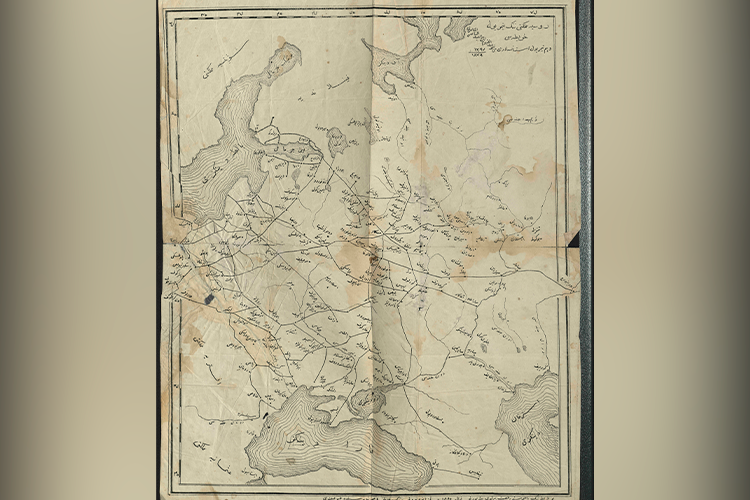

Карта железных дорог

Карта железных дорог

Не будем голословными. В фондах Института языка, литературы и искусства хранятся документы, написанные рукой самого ученого. Среди них черновики его произведений и календарей, письма к отцу и брату, а также собственноручно начерченные карты. Особый интерес представляют два завещания, датированные 1899 и 1902 годами. Второе завещание, судя по всему, написано уже с его слов на смертном одре, что придает особую значимость.

Завещание

Насыри, вопреки распространенным мифам, был человеком глубоко религиозным, что ярко отразилось в его последних распоряжениях. Он оставил после себя немалое по тем временам состояние — 3,7 тыс. рублей (3,5 тыс. наличными и 200 рублей в виде книг и одежды). В своем завещании он проявил не только заботу о близких, но и верность исламским традициям. 600 рублей он завещал направить на садака-фидия — искупление пропущенных постов, а 400 рублей — на отправку в хадж человека, который совершит паломничество вместо него. На собственные похороны Насыри выделил лишь 100 рублей, из которых почти половина предназначалась муллам, проводившим погребальный обряд. Остальные средства он распределил между имамами, шакирдами медресе и немногочисленными бедными родственниками.

«На фотографии запечатлен старый, но еще крепкий и добротный деревянный дом, который словно хранит в себе дух прошлого»

«На фотографии запечатлен старый, но еще крепкий и добротный деревянный дом, который словно хранит в себе дух прошлого»

«В жизни каждого народа, как и отдельного человека, бывает своя пора весны»

В фондах ИЯЛИ также хранятся старые фотографии, запечатлевшие виды домов и жителей родной для Насыри деревни Малые Ширданы. Снимки не имеют точной датировки, однако, судя по одежде людей, можно предположить, что они относятся к 40-м годам прошлого века. Вероятно, эти кадры были сделаны в преддверии празднования 120-летия со дня рождения ученого в 1945-м. Несмотря на тяжелое военное время, юбилей отметили с большим размахом. В Москве прошла специальная научная сессия, посвященная наследию Насыри. Именно тогда член-корреспондент АН СССР, выдающийся тюрколог Николай Дмитриев произнес слова, которые позже стали крылатыми: «В жизни каждого народа, как и отдельного человека, бывает своя пора весны. Каюм Насыри одним из первых ощутил ее и отдал ей все творчество своей жизни».

На фотографии запечатлен старый, но еще крепкий и добротный деревянный дом, который словно хранит в себе дух прошлого. Его стены, сложенные из темных от времени бревен, кажутся крепкими, несмотря на возраст. Тесовая крыша, покрытая широкими досками, слегка потемнела от дождей и солнца, но все еще выглядит надежно. Это отцовский дом Насыри, и его солидный вид красноречиво свидетельствует о достатке семьи. В те времена построить такой дом мог позволить себе далеко не каждый.

Старший брат Насыри, Габделхай (Казанский), был человеком состоятельным и предприимчивым. Он вел дела в Москве, где владел мыловаренным и свечным заводом, что в ту эпоху считалось признаком большого успеха и деловой хватки. Однако его благосостояние вовсе не означало, что он готов был содержать младшего брата. Габделхай придерживался принципа, что можно дать человеку удочку, но рыбу он должен поймать сам. Он ссужал деньги на открытие дела, но всегда требовал возврата — просто так ничего не давал.

Поэтому Насыри, несмотря на родственные связи, не мог рассчитывать на легкую жизнь за счет старшего брата. Одно время он даже работал на него в Казани, плел корзины для мыла, что было скромным, но честным трудом. Этот эпизод в жизни ученого говорит не только о его трудолюбии, но и о принципах, которые царили в семье: каждый должен был зарабатывать своим трудом.

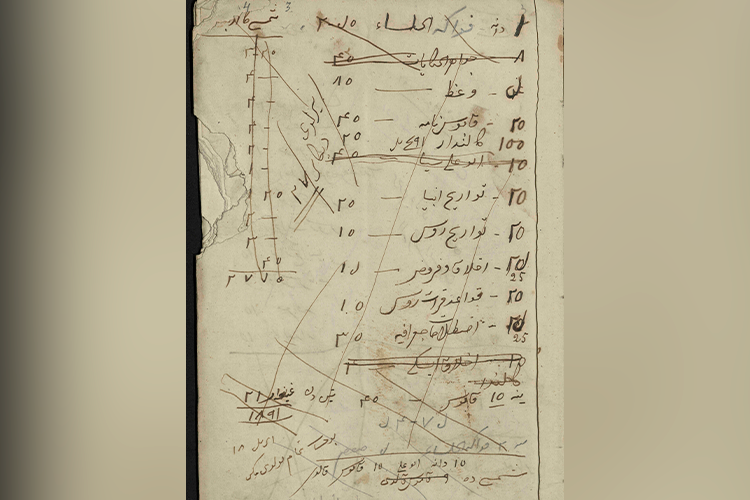

«Его доходы складывались не только из преподавания и консультаций, но и, если говорить современным языком, из успешного книжного бизнеса» (на фото — отчет по продажам книг)

«Его доходы складывались не только из преподавания и консультаций, но и, если говорить современным языком, из успешного книжного бизнеса» (на фото — отчет по продажам книг)

Благодаря своим навыкам и предприимчивости Насыри до конца жизни обеспечивал себя самостоятельно. Его доходы складывались не только из преподавания и консультаций, но и, если говорить современным языком, из успешного книжного бизнеса. Он сам вкладывал средства в издание своих книг и календарей, активно их распространял и жил за счет прибыли от их продаж. Даже в последние годы жизни, будучи тяжело больным, он мог позволить себе оплачивать услуги сиделок, роль которых выполняли местные шакирды медресе.

В архиве сохранились финансовые расчеты Насыри, связанные с содержанием классов по русскому языку для татарских детей. С поразительной скрупулезностью, достойной педантичного бюргера, он вел учет всех расходов, оформляя их в четкие таблицы. Каждая копейка была на счету: затраты на перья, мел, ремонт парт, досок и другие нужды тщательно фиксировались.

Такая организованность и практичность опровергают возможное представление о Насыри как о чудаке, «не от мира сего» или «сумасшедшем профессоре». Напротив, они рисуют образ человека глубоко земного, расчетливого и дальновидного, который умел не только мечтать о просвещении, но и воплощать свои идеи в жизнь, учитывая даже самые прозаические детали.

Насыри не был бедным человеком. Накопленная им перед смертью сумма в 3,7 тыс. рублей красноречиво свидетельствовала о его финансовой независимости. Для того времени это были значительные деньги — на них он мог без труда приобрести в Казани собственный дом. Этот факт не только подчеркивает его деловую хватку, но и говорит о том, что даже в сложных условиях он умел находить возможности для самореализации и обеспечения себя всем необходимым.

Что мы можем сделать для сохранения памяти о Насыри?

Что мы можем сделать для сохранения памяти о великом татарском ученом и просветителе Насыри? Наследие Насыри требует новых усилий, инициатив, которые бы продолжили дело старших поколений.

Прежде всего необходимо подготовить и издать полное академическое собрание его сочинений. В постсоветские годы вышел четырехтомник, но этого явно недостаточно. Благодаря усилиям отдельных подвижников — литературоведов и исламоведов, таких как Масгуд Гайнетдинов, Рамиль Исламов, Захир Шайхисламов, Айдар Хайрутдинов, Резеда Сафиуллина и других, — имя Насыри не кануло в Лету. Были изданы некоторые его работы, в том числе богословские, которые ранее находились под запретом. Однако наследие ученого гораздо обширнее — это и его словари, и эпистолярное наследие, и труды по исламу. Многие тексты, опубликованные в советское время, требуют переиздания, т. к. нередко (сужу по собственному опыту) они подвергались сокращениям, искажениям и даже переписывались в угоду идеологии.

Не менее важно представить наследие Насыри не только на татарском и русском языках, но и на иностранных, чтобы его идеи стали достоянием мировой культуры. Назрела необходимость издания энциклопедии Насыри, причем как в печатной, так и в электронной форме.

Особого внимания заслуживает музей Насыри в Казани. Даже в нынешнем состоянии, как мне известно, он приносит доход, но его потенциал гораздо больше. Музей можно превратить в современный научно-образовательный комплекс, включив его в туристические маршруты. Его расположение в двух шагах от основных объектов Старо-Татарской слободы делает его идеальным местом для привлечения туристов. Я вижу его интерактивным комплексом: здесь можно проводить опыты по гальванике, демонстрировать ботанические коллекции, устраивать уроки каллиграфии — все то, чем занимался сам Насыри.

Сохранить память об ученом — это наш долг перед старшими коллегами, которые в трудные времена сделали все, чтобы его имя не было забыто. Это и наш долг перед будущими поколениями, которые должны знать и помнить, что татарская культура подарила миру такого выдающегося мыслителя и просветителя.

Комментарии 79

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.