7 ноября принято вспоминать о людях, внесших вклад в развитие левых идей в мировом масштабе. Турецкий экономист татарского происхождения Наиль Сатлыган внес значительный вклад в «турецкий» социализм в теоретической сфере, будь то собственные работы, переводы или журналистика. Обозреватель «БИЗНЕС Online» Хайрат Джеляль уже писал о Бехидже Боран, первой женщине – лидере партии в истории Турции, которая была политическим практиком. Теперь на основе материалов турецких медиа он рассказывает о Сатлыгане — настоящем теоретике левого движения страны.

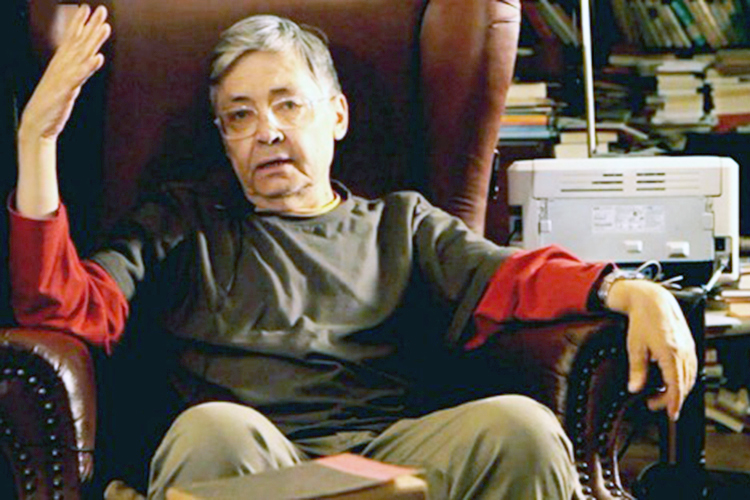

Турецкий экономист татарского происхождения Наиль Сатлыган внес значительный вклад в «турецкий» социализм в теоретической сфере

Турецкий экономист татарского происхождения Наиль Сатлыган внес значительный вклад в «турецкий» социализм в теоретической сфере

Из Харбина в Стамбул

Наиль Сатлыган уже с юношеского возраста участвовал практически во всех социалистических партиях и инициативах Турции: TİP (Турецкая рабочая партия), DEV-GENÇ (Революционная молодежь), ÖDP (Партия свободы и солидарности). Друзья-соратники характеризуют его как стойкого человека действия до конца своей жизни. Но его истинная роль заключалась в интеллектуальной сфере: он внес значительный вклад в перевод на турецкий язык некоторых основополагающих трудов Карла Маркса непосредственно с немецкого оригинала. Сатлыган был известен, особенно в области марксистской литературы, как «ходячая библиотека». Его собственная библиотека была не из бедных, после смерти товарища друзья не знали, где хранить его многочисленные книги.

Сатлыган родился в Харбине в 1950 году. Дело в том, что китайский Харбин был основан российскими строителями в 1898-м как железнодорожная станция Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Согласно особому договору с Китаем КВЖД принадлежала Российской империи и должна была обслуживаться ее подданными. В Харбине компактно проживали служащие и рабочие, обслуживавшие эту железную дорогу. Здесь бок о бок жили русские, татары, китайцы, евреи, грузины и др.

В 1904 году выходцами из Российской империи в Харбине была основана татарская диаспора, в 1906-м построена первая мечеть, в 1909-м открыта школа. Татары издавали газеты и активно развивали свою общину в данном городе, а также в Маньчжурии и Хайларе. К 1922 году в Харбине проживали 300 тыс. китайцев, 120 тыс. русских, 34 тыс. корейцев, 5 тыс. японцев, а затем шли немцы, поляки, украинцы, армяне, эстонцы, грузины и татары.

В такой среде встретились и поженились будущие отец и мать нашего героя. Его мать Зейнеп была русской (скорее всего, это имя, полученное в Турции, — прим. ред.), а отец Хасанджан — казанским татарином. В период политики «Большого скачка» и «Культурной революции» Мао Цзэдуна многие этнические группы, включая татар, столкнулись с преследованиями, что привело к вынужденной миграции в СССР или на Запад. Когда Наилю был один год, семья иммигрировала в Стамбул и поселилась в районе Нишанташы.

Сатлыган учился в немецкой средней школе. Здесь овладел немецким языком, русский знал от родителей, далее изучал английский, итальянский, французский. В 17 лет стал посещать собрания Турецкой рабочей партии, когда ему исполнилось 18 лет, уже официально стал членом TİP.

Соратник Юдже Юней:

«Мне кажется, что единственными областями, которые его не интересовали или на которые, возможно, у него не было времени, являлись искусство, литература, кино и театр. Я не помню, чтобы когда-либо видел Наиля в кинотеатре или театре, и никогда не видел его с романом или сборником стихов в руках. Более того, по словам его близкого друга и друга детства Ахмета Тонака, Наиль особенно интересовался баскетболом и футболом и был „ярым болельщиком „Галатасарая“».

В 1968 году Сатлыган поступил на факультет государственного управления Роберт-колледжа (в 1971-м преобразован в Босфорский университет и является одним из самых престижных университетов Турции — прим. ред.). Он был одним из основателей Клуба идей Роберт-колледжа, а затем Революционной молодежной организации, стал членом редколлегии газеты İşçi Köylü («Рабочий крестьянин»).

В молодости Наиль был известен как маоист

Соратник Аднан Экшигиль:

«Честно говоря, я не знаю, как Наиль интерпретировал свое маоистское прошлое. Маоизм следовал за ним долгое время; всегда был постоянный поток тех, кто ассоциировал его с маоизмом. Возможно, его „китайское“ лицо, напоминающее раскосые глаза, сыграло свою роль, кто знает!»

Конец 1960-х годов в Турции проходил в атмосфере фактически непрекращающегося идеологического и силового противостояния леворадикальных общественных движений студентов и рабочих с группировками исламистов и националистов. Страна жила в обстановке регулярных уличных волнений и массовых демонстраций широких слоев населения. В начале 1970-го существенно выросло число актов насилия. Университеты Турции фактически прекратили работать, поскольку революционно настроенные группировки, сформированные преимущественно из студентов среднего класса и бедных слоев населения, угрожали произвести революционные изменения. В этих условиях группа военных решила вмешаться в политические процессы и восстановить порядок в государстве. На фоне существенного обострения внутриполитического и экономического кризиса в Турции 12 марта 1971 года произошел очередной военный переворот.

Одной из главных целей, декларируемых военными, было «восстановление закона и порядка», на практике это вылилось в преследования левого инакомыслия. Уже в день военного вмешательства генеральный прокурор государства инициировал уголовное преследование Рабочей партии Турции, которая была обвинена в распространении коммунистической пропаганды и поддержке курдского сепаратизма. Также прокуратура республики приняла меры для закрытия всех групп, входивших в состав Революционной молодежной федерации Турции (Devrimci Gençlik), которая исповедовала идеологию марксизма-ленинизма. Данную федерацию прокуратора страны обвинила в разжигании студенческих волнений и срыве образовательного процесса. Вскоре после 12 марта органы правопорядка провели обыски в кабинетах преподавателей вузов, которые были заподозрены в симпатиях марксизму, а также обыски в кабинетах студенческих объединений, нередко заканчивавшиеся конфискацией найденных материалов и задержанием членов данных объединений.

Экшигиль:

«Дети иммигрантов часто бывают упрямыми националистами; он стал социалистом и всегда им оставался. Единственной чертой, в которой он хоть как-то приближался к национализму, была его чуткость к турецкому языку, который, конечно же, не находился под монополией национализма. Он был исключительно щепетилен в отношении правильного использования турецкого языка; он даже с удовольствием использовал османские слова, слишком сложные для его возраста и зрелости. С определённым юмором он немедленно поправлял любого, кто их неправильно употреблял».

В 1972 году Сатлыган был тоже арестован, подвергался пыткам и провел в тюрьме около 2 лет.

Освободившись из тюрьмы по всеобщей амнистии в 1974 году, он становится ассистентом на экономическом факультете Стамбульского университета на кафедре общей экономики и истории экономических учений. Наиль радикально пересматривает свои прежние взгляды. Сначала рвет с маоизмом, позже также подвергает ревизии свои левые взгляды. Впервые он публично выразил свою позицию по соответствующему вопросу на обучающем семинаре, организованном стамбульским отделением Tüm Asistanlar Derneği (ассоциация всех ассистентов). Это было его второе политическое рождение. Теперь он стал революционным марксистом.

Также он сотрудничает с газетой Ayrıntılı Haber, 1975 по 1980 год он активно участвует в работе стамбульского отделения ассоциации выпускников экономических факультетов, в последующие годы становится членом союза преподавателей.

Юней:

«У нас с Наилем разница в возрасте всего 11 лет, но, как вы знаете, в молодости эта разница существенна. В те годы, глядя на Наиля, на его нестареющую, слегка седую бороду и изысканно красивое азиатское лицо, я часто думал: „Вот бы мне сын такой!“ Но, как только он начинал говорить, особенно своим глубоким голосом, строя предложения с правильными точками, запятыми, глаголами, винительными падежами и интонациями, его хронологический возраст стремительно увеличивался, и благодаря его исключительной памяти и политической подкованности он часто превосходил вас».

После очередного военного переворота 1980 года почти все левые преподаватели были исключены из университетов в соответствии с законом военного положения и с запретом занимать государственные должности. В ответ на это небольшая группа преподавателей Турции ушла в отставку. Несмотря на то что годом ранее Наиль получил докторскую степень и не имел финансовой обеспеченности, он тоже ушел в отставку. Наиль довольствовался скромной жизнью. Несмотря на исключительные таланты, обширные знания и редкую по тем временам способность свободного владения несколькими иностранными языками, он никогда не занимал высокооплачиваемые должности. Работал переводчиком в малобюджетных издательствах, выпускавших марксистские книги, писал статьи для журналов, работал обозревателем в газетах.

Соратник Сунгур Савран:

«Как описать Наиля Сатлыгана? Прежде всего как мастера марксистской теории. Его мастерство в изучении трудов Маркса и Энгельса не имело себе равных в Турции. Однако это мастерство не приводило к схоластическому повторению. Начиная со своей докторской диссертации, Наиль расширил области, ранее не затронутые марксистской экономической теорией. Формирование стоимости и цен на международном уровне находилось на относительно примитивном уровне для марксистской теории во всем мире. Наиль творчески развил теоретический подход в этой области. Читатель может найти статью в нашей недавно опубликованной совместной книге, в которой он оценивает ведущих теоретиков марксизма, работавших в этой области до него. При этом он также углубился в различные аспекты марксистской теории ценностей в более общем плане».

С 1996 по 2000 год Сатлыган был представителем революционно-социалистического течения в ÖDP (Партия свободы и солидарности)

С 1996 по 2000 год Сатлыган был представителем революционно-социалистического течения в ÖDP (Партия свободы и солидарности)

«Я не троцкист»

С 1985 по 1992 год Сатлыган стал основателем журнала «11.Tez» (11-й тезис), название которого он сам и придумал.

Савран:

«Еще одним аспектом вклада Наиля в интеллектуальную жизнь турецких левых является его работа в сфере журналистики. Первое, что приходит на ум, — это, конечно же, журнал „11-й тезис“. Он был отцом-основателем названия журнала».

С 1987 по 1997 год он читал лекции и проводил семинары в стамбульской BİLAR — группе, созданной левыми преподавателями, уволенными или покинувшими свой университет.

Савран:

«Глядя на его внешность, можно было подумать, что перед вами русский дворянин. Он выучил русский язык от матери, немецкий — в школе, английский — в университете, итальянский — во время научной работы в Италии, а французский — самостоятельно. Я знаю, что он пользовался испанским изданием „Капитала“ при переводе! Поставьте любого другого на место Наиля, и он легко впал бы в менталитет богатого мелкобуржуазного сноба, который презирал общество, в котором жил, и хотел в любой момент покинуть его. Но он был глубоко привязан к этой стране. Подозреваю, что его приобщение к социалистическим левым в очень раннем возрасте, практически в шортах, сыграло в этом значительную роль. И с тех пор, с партией или без, он так и не порвал с турецкими левыми. Он всегда оставался коренным и оседлым членом этого движения, никогда не превращаясь в кочевника. Можно сказать, что Наиль был любителем не Турции, а турецкого социалистического движения. Он считал, что у рабочих нет родины, но все же выбрал турецкое социалистическое движение своим!»

С 1996 по 2000 год Сатлыган был представителем революционно-социалистического течения в ÖDP (Партия свободы и солидарности). В 2000-х годах вел семинары в Университете Озгюр.

Савран:

«Те, кто присутствовал на первой конференции и съезде ÖDP, никогда не забудут, каким грозным оратором он был, каким мастером переговоров и каким тонким тактиком. Если Наиль и был мудр, то это благодаря его умению слушать других и убеждать их в победе. Это связано не с пустой риторикой о том, что „социалисты должны объединяться“. Наиль, по сути, как в ÖDP, так и в отношениях с левыми в целом начал следовать принципу, принятому Марксом в его фрагментарных, весьма подробных разработках в рамках Первого Интернационала: Fortiter in re, suaviter in modo. То есть „настойчив по существу, мягок по стилю“. Смешать его мудрость с центризмом, самоуправлением, авторским правом на одобрение и особенно с терпимостью в идеологических вопросах было бы величайшей несправедливостью по отношению к Наилю».

С 1996 по 2009 год Сатлыган был членом консультативного совета журнала Sınıfı Bilinci («Классовое сознание»), а с 2006-го по 2009-й — журнала Devrimci Marksizm («Революционный марксизм»). Он также входил в совет издательства Kardelen Yayınları («Издательство «Подснежник»), основанного троцкистами в начале 1990-х. Но друзьям заявлял: «Я не троцкист». В политическом плане он никогда не отделялся от группы «Социализм без начальников, без генералов, без бюрократов» в 1990-х.

Сатлыган выступал с многочисленными речами в различных учебных заведениях, писал для газет и журналов. Но, как характеризуют его друзья, они раскрывали лишь малую часть его богатства знаний. Бо́льшую часть своего огромного капитала знаний он унес с собой.

Савран:

«Наиль глубоко осознавал, что „Капитал“ — незаконченное произведение. Он понимал, что анализ Маркса нуждается в дальнейшем развитии в других областях. Другим примером таких усилий является его работа о „фиктивном капитале“. Автор этих строк не встречал ни на одном из языков, которыми владеет, статьи, которая столь ясно раскрывала бы место фондового рынка в общей структуре капитализма, опираясь на противоречия современного капитализма, но имея под собой теоретическую основу».

Сатлыган перевел ряд книг по марксизму, перевел «Манифест Коммунистической партии» и первый том «Капитала» с немецкого оригинала на турецкий. Он был соавтором книги Kapital’in İzinde («По следам капитала») совместно с Ахметом Тонаком и Сунгуром Савраном. Он также был соредактором книги «Кризис мирового капитализма» вместе с Сунгуром Савраном, редактором и автором примечаний перевода на турецкий книги Льва Троцкого «Преданная революция».

Сатлыган скончался вследствие продолжительной болезни 28 апреля 2013 года.

Савран:

«Наиль должен войти в историю турецкого социализма прежде всего как борец за привитие революционному духу Турции сознания интернационалистического, пролетарского марксизма. Мы все должны признать, насколько искусно он справился с этой задачей».

Экшигиль:

«Наиль, человек, твердо приверженный высшим целям и идеалам социализма, никогда не отклонялся от своего пути и всегда сохранял интернациональную позицию. В этом смысле он был апатридом. У Наиля нет даже могилы, не говоря уже о родине. Возможно, из чувства долга перед медициной и наукой, но прежде всего из безграничного патриотизма он пожертвовал свое тело исследовательской больнице. Он умер патриотом без родины».

Хайрат Джеляль

Комментарии 10

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.