«Татарстан тогда критиковали в СМИ как нашкодившего школьника, который никак не хочет признаваться в содеянном проступке. Действительно, по факту выходило, что по числу законодательных актов, которые нуждались в «приведении в соответствие», республика была среди лидеров», — вспоминает журналист Любовь Агеева, как РТ 6 ноября 1992 года принимала Конституцию и какие изменения претерпел главный документ республики, в том числе под натиском силовых структур. Она как руководитель пресс-центра Госсовета Татарстана (1995–2003) изнутри видела, как региональным властям приходилось доказывать Москве право распоряжаться всей полнотой госвласти согласно Договору с федеральным центром, за что Генпрокуратура подала в суд. Подробнее — в нашем материале.

6 ноября 1992 года Татарстан принял Конституцию

6 ноября 1992 года Татарстан принял Конституцию

«Татарстан предлагает поправить Конституцию России»

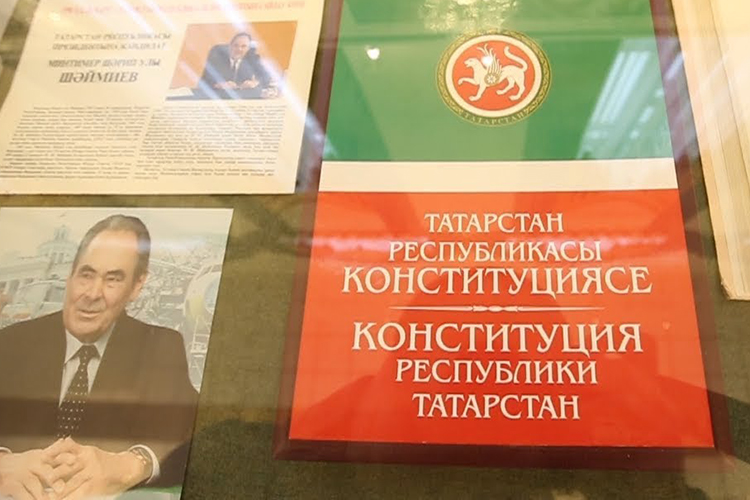

День Конституции Республики Татарстан, который мы отмечаем 6 ноября, напоминает нам об Основном законе, принятом в 1992 году Верховным Cоветом Татарской АССР 12-го, последнего созыва. Сегодняшний текст Конституции РТ — результат длительных согласований. В истории республики это была уже пятая по счету Конституция. Первый проект, разработанный в 1926-м, Верховный Cовет РСФСР не утвердил. Конституции 1937 и 1978 годов во многом повторяли нормы Основного закона РСФСР, а принятая в 1992-м прошла всенародное обсуждение. Конституционная комиссия рассмотрела более 5 тыс. пожеланий граждан республики. С учетом высказанных предложений редакционные изменения были внесены в 39 статей. Всего изменения коснулись 59 статей проекта Конституции РТ из 175, три статьи были добавлены, 6 исключены.

Нынешний Основной закон претерпел два этапа формирования общей позиции по принципиальным вопросам. Первый проходил в республике, где не без труда удалось достичь компромисса всех политических сил, национальных и общественных групп. На втором этапе предстояло согласовать позиции Татарстана и федерального центра в рамках процесса создания единого правового пространства РФ, начатого Владимиром Путиным в 2000 году.

Процесс формирования «вертикали власти» был трудным, вызывал ожесточенные споры на сессиях Госсовета РТ, эмоциональную полемику в СМИ республики и жесткие критические публикации о Татарстане в федеральных СМИ. Волею судьбы это происходило на моих глазах, поскольку я работала тогда в пресс-центре республиканского парламента. В моем личном архиве — не только впечатления о многочисленных дебатах, встречах, конференциях и митингах, но и документы — немые свидетельства времени, завершившего эпоху «романтического парламентаризма».

Вспоминается беседа с корреспондентом газеты «Московские новости», который ждал в пресс-центре встречи с руководителем парламента Фаридом Мухаметшиным. По его вопросам и именам собеседников, с которыми он намеревался встретиться в Казани, можно было понять, что мнение о Татарстане журналист сформировал еще в Москве и оно нелицеприятное. Мы получили бы очередную публикацию, обличающую республику за сепаратизм, а законодателей РТ — за неисполнение решений федеральной власти о едином правовом пространстве. То, что республика в защите своих интересов не одинока, что есть большое напряжение в Госдуме, где обсуждаются проекты президентских законов о реформировании государственной власти России, защитниками «вертикали власти» в расчет не принималось.

Процесс формирования «вертикали власти» был трудным, вызывал ожесточенные споры на сессиях Госсовета РТ, эмоциональную полемику в СМИ республики и жесткие критические публикации о Татарстане в федеральных СМИ

Процесс формирования «вертикали власти» был трудным, вызывал ожесточенные споры на сессиях Госсовета РТ, эмоциональную полемику в СМИ республики и жесткие критические публикации о Татарстане в федеральных СМИ

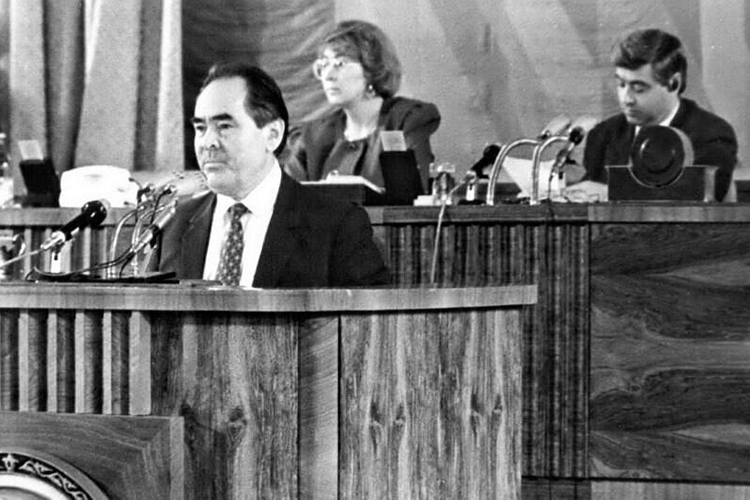

Большой шум в СМИ наделала московская пресс-конференция Мухаметшина 15 февраля 2000 года, посвященная 6-летию Договора о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти РФ и РТ. Признавая, что менять некоторые положения Конституции республики придется, он подчеркнул, что Татарстан готов «сесть за стол и не спеша идти к унификации двух Конституций — Татарстана и Российской Федерации». Это суждение почему-то подействовало на приверженцев «вертикали» как красная тряпка на быка — РТ требует привести федеральную Конституцию в соответствие с республиканской! Газета «Известия» 13 мая вышла с заголовком «Татарстан предлагает поправить Конституцию России и привести ее в соответствие с Конституцией Татарстана». Газете потом пришлось уточнить, что говорил Фарид Хайруллович на самом деле.

Татарстан тогда критиковали в СМИ как нашкодившего школьника, который никак не хочет признаваться в содеянном проступке. Действительно, по факту выходило, что по числу законодательных актов, которые нуждались в «приведении в соответствие», республика была среди лидеров. По данным правового управления парламента, с 7 июля 2000 года по 1 сентября 2001-го в Госсовет поступило почти 170 актов прокурорского реагирования на Конституцию РТ и республиканские законы. К 15 октября 2001 года список законов, противоречащих федеральному законодательству, состоял всего из 8 позиций, но законопроекты с поправками к ним были уже в работе.

Сегодняшний текст Конституции РТ — результат длительных согласований. В истории республики это была уже пятая по счету Конституция

Сегодняшний текст Конституции РТ — результат длительных согласований. В истории республики это была уже пятая по счету Конституция

Слишком часто получалось, что Татарстану «больше всех надо»

Упорства, с каким парламент республики отстаивал свои законы, защищая некоторые даже в суде, в Москве (да и в некоторых регионах) не понимали. Слишком часто получалось, что Татарстану «больше всех надо». Эти настроения хорошо выразил в своей публикации один из московских журналистов, недовольных региональными властями, задав риторический вопрос: «Они еще и законы свои хотят!»

Мой собеседник в пресс-центре думал так же. Он искренне недоумевал, зачем нужны законы на местах, если есть федеральные. Пришлось прочитать ему ст. 73 Конституции РФ, которая дает субъектам право на самостоятельное законодательство. Он был в явном замешательстве, когда услышал, что вне пределов ведения федерации и ее полномочий по предметам совместного ведения субъекты обладают всей полнотой госвласти, собственное правовое регулирование на своей территории — это их право.

Прощаясь, коллега поблагодарил за исторический «ликбез» — он не знал или не придавал значения тому, что на референдуме 1993 года проект новой Конституции России не получил поддержки избирателей Татарстана, что, согласно ст. 5 Конституции РФ, республики есть государства; что Основной закон РТ был принят раньше федерального и в его основе нормы Декларации о государственном статусе республики, подкрепленные в марте 1992 года прямым волеизъявлением ее народа на референдуме; что есть двусторонний договор между РТ и федеральным центром, где точно определено, в каких вопросах республика самостоятельна; что активность Госсовета в разработке республиканского законодательства была вызвана вовсе не сепаратизмом, а отсутствием необходимых законов на федеральном уровне.

Объективный материал о Татарстане, занявший в «Московских новостях» целый разворот, был в ту пору большой редкостью. Его автор предостерегал федеральный центр — грубое силовое давление на национальные республики может привести к прямо противоположным результатам.

Не могу не заметить, наблюдая этот процесс вблизи, что Татарстан с точки зрения права был субъектом, так сказать, дисциплинированным. Могу привести только два случая, когда республиканский парламент принял решения, которые точно не входили в его компетенцию. Первый — в РТ была запрещена выдача новых российских паспортов, пока не было принято решение федеральной власти о вкладыше для республик (16 октября 1997 года), второй — в сентябре 1999-го Госсовет приостановил воинский призыв на территории республики, требуя запретить отправку новобранцев в горячие точки. И в обоих случаях Москва прислушалась к Казани: новобранцев больше в Чечню не посылали и паспорт жителей Татарстана имел вкладыш на татарском языке. (К сведению читателей — паспортов с вкладышами во всех республиках нет с 2024-го.)

Вспоминаю встречу в Госдуме, куда летом 2001 года пресс-секретарей законодательных органов власти регионов РФ пригласили на стажировку, с тогдашним начальником правового управления нижней палаты Федерального Собрания Владимиром Исаковым. Он сделал обстоятельное сообщение о законодательстве России, федеральном и региональном. Приводя примеры нормативно-правовых актов субъектов федерации, которые приняты с превышением их компетенций и нарушением юридических процедур, он ни разу не назвал Татарстан. А республику тогда критиковали больше всех и в Думе, и на страницах СМИ. В ответ на свой вопрос услышала — к РТ и вообще ко всем республикам претензий меньше, чем к областям и краям, — у них более устойчивый конституционно-правовой статус, а потому они более самостоятельны в решении всех вопросов внутренней жизни.

Стоит заметить, что руководители Татарстана в целом приветствовали восстановление управляемости в системе госвласти страны

Стоит заметить, что руководители Татарстана в целом приветствовали восстановление управляемости в системе госвласти страны

А еще Владимир Борисович признал, что парламентско-президентский кризис 1993 года парализовал нормальную деятельность представительных органов власти федерации. Законодательные собрания регионов были вынуждены взять правовое регулирование на своих территориях под свой контроль. Но именно их в 2000 году обвинили в отсутствии единого правового поля в России.

Стоит заметить, что руководители Татарстана в целом приветствовали восстановление управляемости в системе госвласти страны. 18 апреля Мухаметшин принял участие в круглом столе на тему «Актуальные проблемы федерализма в современной России», состоявшемся в Госдуме по инициативе депутатской группы «Регионы России». Он разъяснил позицию Татарстана по важнейшим вопросам развития страны на современном этапе. «Федерализм является абсолютно неизбежной формой государственного устройства современной России… Федерализм у нас уже состоялся. Отказ от него станет явным откатом в прошлое и будет воспринят обществом как политический регресс», — сказал глава парламента РТ.

Минтимер Шаймиев 17 мая 2000 года, вернувшись в Казань из Москвы, дал пресс-конференцию по итогам встречи Путина с членами Совета Федерации. По его словам, все инициативы президента были озвучены во время инаугурации в Кремле, когда он четко определил основные задачи: укрепление российской государственности и усиление федеральной власти. «Для полной ясности нужно понимать нынешнее состояние власти в России, — сказал Шаймиев. — У нас в республике люди не чувствуют ее отсутствия. И такой „выстроенности“ власти, как в Татарстане и еще, пожалуй, в двух-трех регионах, более в России нигде нет. По сути, в масштабах федерации власть потеряна на всех уровнях».

«Достаточно уважительный диалог» Москвы и Казани

Путин после избрания президентом начал масштабную административную реформу. 12 мая 2000 года московские СМИ известили граждан, что «Москва взялась за регионы» (заголовок из «Известий»). Владимир Владимирович отменил три указа региональной власти, которые вторгались в федеральные полномочия. Причина простая: 1 февраля истек установленный федеральным законом 6-месячный срок приведения в соответствие с федеральным законодательством нормативных актов, которые были ранее приняты субъектами РФ. Терпение наверху кончилось. Однако этим показательные «репрессии» со стороны главы государства ограничились. Срок унификации законодательства продлился.

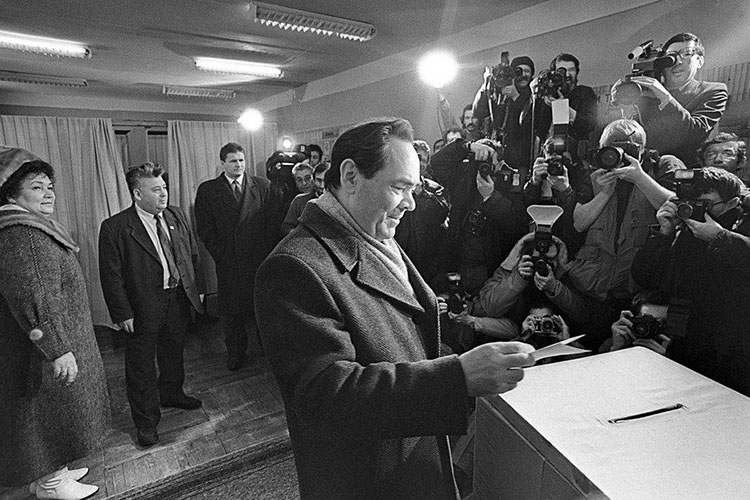

2000 год Татарстан встретил с новым Госсоветом

2000 год Татарстан встретил с новым Госсоветом

Просматривая газетные вырезки тех лет, заново изучая мнения руководителей республики и простых граждан, многочисленные таблицы об изменении республиканских законов, составляемые юристами правового управления аппарата Госсовета РТ, нельзя не заметить два параллельных событийных потока. Первый можно назвать «добрым полицейским», второй — «злым полицейским». Сначала о «добром полицейском». При всей жесткости мер по строительству «вертикали власти» шел процесс уточнения полномочий федерального центра и регионов. Проводились дискуссии, научно-практические конференции, изучался опыт других федеративных государств. Были созданы две комиссии, которые занимались этой проблемой по поручению Путина. Одну из них возглавлял Шаймиев, вторую — Дмитрий Козак.

2000 год Татарстан встретил с новым Госсоветом. В нем было много тех, кто уже был депутатом, а значит, принимал законы, от которых теперь приходилось отказываться. Для нашей республики этот процесс имел особое значение, поскольку потребовалось пересмотреть договоренности с федеральным центром, достигнутые при Борисе Ельцине. Утверждение Минтимера Шариповича о том, что радикальных мер не будет, подтвердилось — в Приволжском федеральном округе (ПФО) в рамках договоренностей с Путиным была создана согласительная комиссия, которой предстояло оценить законы Татарстана. Согласительных комиссий в то время было много. Редко какое важное решение принималось сразу и безоговорочно. Даже если инициатива исходила от Путина.

Довольное спокойное развитие событий при согласовании интересов федерального центра и регионов было прервано 7 июня 2000 года, когда Конституционный суд РФ рассмотрел дело о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации». В принятом судом постановлении констатировалось, что Конституция РФ не предполагает иного государственного суверенитета, помимо суверенитета федерации. И хотя постановление касалось только одной республики, другие поняли, что началась артподготовка. 27 июня по запросу группы депутатов Госдумы Конституционный суд вынес определение о проверке соответствия Конституции РФ отдельных положений конституций республик Адыгея, Башкортостан, Ингушетия, Коми, Северная Осетия – Алания и Татарстан. Положения нормативных актов республик, основанные на положениях, которые судом были признаны не соответствующими Конституции РФ, утрачивали силу и не подлежали применению.

«Вся страна и весь мир в одночасье поняли: в России теперь не забалуешь, в стране есть власть — жесткая и волевая», — написал в газете «Республика Татарстан» политический обозреватель, руководитель депутатской группы «Регионы России» Госдумы Олег Морозов. Журналист Лев Овруцкий так определил особенность этого исторического момента: «Похоже, Путин так рьяно взялся за „региональных баронов“, что формула „привести в соответствие с федеральным законодательством“ стала напоминать сакраментальное „привести в исполнение“».

В Татарстане анализировали не только республиканское, но и федеральное законодательство

В Татарстане анализировали не только республиканское, но и федеральное законодательство

3 июля Мухаметшин заявил журналистам, что менять законы за ночь, как это сделал глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов, Татарстан не будет. В отпущенный месяц депутаты явно не уложатся. «Татарстан, похоже, один из немногих регионов, который открыто не идет на конфликт, но своих позиций, во всяком случае пока, сдавать не собирается», — сказал он. 24 августа, принимая в парламенте заместителей полпреда президента РФ в ПФО Владимира Зорина и Валентина Степанкова, сообщил, что работа начата: все законы, принятые за последние 10 лет, будут оцениваться дифференцированно.

11 законов будут обсуждаться уже на первом заседании осенней сессии, их можно и нужно приводить в соответствие с федеральными, т. к. права и интересы граждан России законодательство РФ защищает лучше. Речь шла, в частности, о размере штрафов в законах об административной ответственности — в Татарстане они были выше. 18 законов касались вопросов политического характера, и их надо рассматривать в прямом диалоге федеральных и республиканских руководителей. Именно так, собственно, и получилось, когда последние противоречия были устранены по итогам встречи Путина и Шаймиева.

19 законов, которые точно противоречили Конституции РФ, базировались на подписанном двумя президентами Договоре о разграничении полномочий, и, принимая их, законодатели республики свои полномочия не превысили. Договор как раз был мостиком между двумя Конституциями, конкретизируя ст. 72 Основного закона РФ о совместных полномочиях. Поскольку в 1993 году поиск оптимальной модели России как федерации еще не завершился, эту статью намеренно оставили в общем виде. Мне говорил об этом в интервью тогдашний председатель совета национальностей Верховного Совета РСФСР Рамазан Абдулатипов. Предполагалось, что полномочия между федеральным центром и субъектами позднее разделят конституционными законами. Однако этого не случилось.

В Татарстане анализировали не только республиканское, но и федеральное законодательство. Уже были подготовлены пять законопроектов, которые Госсовет в порядке законодательной инициативы намеревался внести в Госдуму: «Мы настаиваем на том, чтобы пять федеральных законов были приведены в соответствие с федеральной же Конституцией. Часть из них непосредственно противоречит российской Конституции, а часть вторгается в полномочия субъектов федерации, которые переданы им этой Конституцией». В республике предпочитали говорить не об унификации законодательства, а о его гармонизации.

Любовь Агеева: «На всех этапах обсуждения вопросов распределения полномочий между федеральной властью и субъектами республики ПФО чаще всего вступали с согласованным мнением. И в Москве с этим считались»

Любовь Агеева: «На всех этапах обсуждения вопросов распределения полномочий между федеральной властью и субъектами республики ПФО чаще всего вступали с согласованным мнением. И в Москве с этим считались»

«Войны законов не предвидится»

«Войны законов не предвидится» — с таким заголовком вышло в официальных СМИ интервью Мухаметшина после встречи с гостями из Нижнего Новгорода, которые приехали на первое заседание согласительной комиссии. Предложения республики были выслушаны, как он сказал, «в достаточно уважительном диалоге». На заседании были достигнуты принципиальные договоренности о ходе унификации. Во-первых, Татарстан не будет заниматься приведением своих законов в соответствие с Конституцией РФ в одностороннем порядке, как декларировалось представителями федерального центра. Во-вторых, согласование законодательства РТ будет происходить с учетом двухстороннего договора с федеральным центром, а по нему республика имеет больше полномочий, чем другие субъекты. И завершит процесс гармонизации внесение изменений в Конституцию РТ и, возможно, в Конституцию РФ.

На всех этапах обсуждения вопросов распределения полномочий между федеральной властью и субъектами республики ПФО чаще всего вступали с согласованным мнением. И в Москве с этим считались. О желании федеральной власти слышать мнения регионов говорили принимаемые решения: по инициативе Путина был создан Государственный совет, перехвативший инициативу у Совета Федерации, который формировался теперь по-новому; законодателей России объединил совет, первое заседание которого состоялось 25 июня в Совете Федерации. Одну из его комиссий возглавил Мухаметшин.

Заместителям главы администрации президента РФ Козаку и Владиславу Суркову в октябре и декабре 2000 года пришлось встретиться с руководителями Татарстана и Башкортостана. По мнению Шаймиева и Муртазы Рахимова, федеральный центр вторгается в компетенцию органов госвласти на местах, не оставляя им возможностей для правового регулирования с учетом специфики национальных республик. Они напомнили посланцам из Москвы, что в письме Путина Курултаю – Госсобранию РБ от 11 мая говорилось, что унификация законодательства должна базироваться в том числе на положениях договоров Москвы и Казани, Москвы и Уфы. Парламент Башкортостана включил свой договор в новую редакцию Конституции в качестве отдельного раздела. Опыт башкирских парламентариев повторили в Татарстане.

Итогом переговоров стало поручение аппарату ПФО обобщить предложения делегаций Башкортостана и Татарстана по внесению изменений и дополнений в федеральное законодательство и внести их на рассмотрение Госдумы. Республикам был установлен окончательный срок для приведения законодательства в соответствие с федеральным — 1 марта 2001 года.

Госсовет на скамье подсудимых

Если на уровне исполнительно-законодательной власти диалог между Москвой и Казанью был «достаточно уважительный», то власть судебно-правоохранительная руководствовалась исключительно формальными установками. У нее нет другого языка. Это был «злой полицейский».

Ученые, политики и законодатели еще думали, как лучше и эффективнее распределить полномочия между федеральным центром и субъектами, учесть своеобразие российских территорий (от экономического до этнографического), когда органы прокуратуры перешли к языку строгих предписаний — протестов, обращений, заявлений в судебные инстанции. Под ее каток попали даже 14 законов РТ, которые высоко оценивались в Москве и которые согласительная комиссия ПФО рекомендовала Госдуме использовать при совершенствовании федерального законодательства. В качестве примера назывались Земельный кодекс РТ (российского тогда еще не было), законы о занятости населения и целевом налоге для ликвидации ветхого жилья, который помогал решить важную социальную проблему, не прибегая к помощи Москвы. Хроника пресс-центра парламента хорошо передает напряженность того времени. Вычленим из нее события, связанные с Конституцией.

7 июля 2000 года в Госсовет поступил первый протест прокурора РТ Кафиля Амирова, который указал на отдельные положения, противоречащие Основному закону РФ. Его рассмотрение затянулось, и 9 декабря заместитель генпрокурора по ПФО Александр Звягинцев обратился в Верховный суд РТ с заявлением о признании противоречащими федеральному законодательству ряда статей Конституции РТ. К этому заявлению ВС РТ вернулся 27 февраля 2001 года, но с его определением — обратиться в Конституционный суд России, чтобы уточнить, в каком суде его следует рассматривать, — заявитель не согласился. Заявление в очередной раз рассматривалось в Верховном суде РТ 20 марта. Судом было вынесено определение о прекращении дела за неподсудностью его суду общей юрисдикции. Доводы судебной коллегии ВС РТ не убедили Звягинцева, и 27 марта он направил в адрес судебной коллегии Верховного суда РФ частный протест с предложением отменить «незаконное и необоснованное решение», направив дело в Верховный суд РТ для рассмотрения по существу. Протест рассматривался ВС РФ 18 мая, и заявление вернулось в Казань.

12 июля судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РТ удовлетворила ходатайство Госсовета перенести слушание дела на поздний срок, чтобы можно было учесть рекомендации комиссии по разграничению полномочий между разными уровнями власти, созданной указом Путина. 4 октября Верховный суд РТ удовлетворил заявление Звягинцева и нормы 37 статей Конституции РТ признали «не соответствующими федеральному законодательству и не подлежащими применению со дня решения в законную силу». Лишь по пяти статьям суд прислушался к доводам республиканского парламента.

20 февраля 2002-го генпрокурор РФ Владимир Устинов в интервью признал справедливой критику в адрес прокуратуры, которая могла бы заняться приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным раньше. Никогда прежде российские регионы не осознавали свои интересы, а потому не было необходимости согласовывать их с интересами всей страны. Отвечая на вопрос, почему ряд статей Конституции РТ признаны незаконными в период, когда ведутся согласительные процедуры между Казанью и Нижним Новгородом, он сказал так: Генпрокуратура «не должна менять свою политику в зависимости от погодных проявлений».

Почт три года практически на каждой сессии республиканского парламента рассматривались законопроекты, вносящие изменения и дополнения в действующее законодательство. Какие-то законы отменялись. В марте 2002-го очередь дошла до правки Конституции. 2 марта в газетах «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан» был опубликован проект новой редакции Конституции. Госсовет пригласил жителей республики принять участие в его обсуждении.

Всего в Госсовет поступили 1 242 поправки (среди них 149 предложений, обнародованных в СМИ). Депутаты внесли 273 поправки, больше всего – Александр Штанин (99). Воспользовались своим правом прокурор РТ (62 поправки), Конституционный суд РТ (16), уполномоченный по правам человека в РТ (14), постоянные комиссии Госсовета и федерация профсоюзов республики. 319 поправок поступило от местных советов народных депутатов. Большую активность проявили общественно-политические организации и рядовые граждане Татарстана, внесшие соответственно 404 и 403 предложения.

Федерация, в которой есть «вертикаль власти»

Если объединить главные претензии к Основному закону РТ, то речь шла о нескольких нормах, которые впрямую касались положений из Декларации о государственном статусе республики. Оспаривался сам статус — суверенное демократическое государство, выражающее волю и интересы всего многонационального народа республики, и отдельные нормы: суверенитет и полномочия государства исходят от народа; государственный суверенитет есть неотъемлемое качественное состояние РТ (ст. 1); республика самостоятельно определяет свой государственно-правовой статус, решает вопросы политического, экономического, социально-культурного строительства (ст. 59); Татарстан — суверенное государство, субъект международного права, ассоциированный с РФ – Россией на основе Договора (ст. 61). Исходя из этих положений, в ст. 59 Конституции было записано: законы РТ обладают верховенством на всей ее территории, если они не противоречат международным обязательствам республики, республика вправе приостанавливать действие правовых актов РФ на своей территории.

Именно эти нормы стали предметом долгих обсуждений, которые не завершились в 2002 году, когда приняли новый текст Конституции. Куда быстрее разобрались, кому принадлежат земля и недра, как разграничить вопросы собственности, даже с верховенством законов вопросов не было.

Изменения в законы вносили и в 2003-м, и в 2004-м. Продолжались и судебные заседания. Генпрокуратуру РФ новый Основной закон РТ не устроил, и Звягинцев уже 25 мая 2002-го внес протест на закон РТ от 19 апреля «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Татарстан». В частности, опираясь на определение Конституционного суда РФ от 27 июня 2000-го, он требовал убрать все нормы, в которых речь шла о государственном суверенитете РТ. Даже при изъятии нормы об ассоциативном статусе и ее замене на более определенный вариант (Татарстан — субъект РФ, демократическое правовое государство, объединенное с РФ двумя Конституциями и двусторонним договором) республиканская Конституция противоречила федеральной. Верховный суд РТ, рассматривая 10 сентября еще одно заявление Звягинцева, оставил его без удовлетворения, поскольку не нашел доводов для установления факта уклонения Госсовета РТ от исполнения судебных решений.

Если посмотрите на действующую Конституцию РТ, то не увидите там ни одной нормы, которая бы обеспокоила Генпрокуратуру. И жители Татарстана уже не задаются вопросами, почему у нас нет Конституционного суда РТ и министерства внутренних дел РТ, которое было даже в ТАССР, а есть министерство внутренних дел РФ по РТ. В действующей Конституции РФ республики уже не именуются государствами. Теперь даже в научных исследованиях и учебниках истории редко встретишь слово «суверенитет» и никто не настаивает на том, что суверенитет может быть ограниченным. И 30 августа, когда в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете республики, у нас теперь другой праздник — День города Казани.

Положения о двустороннем договоре оставались в Конституции РТ до 2023 года. Последняя поправка — в республике теперь не президент, а раис. Россия перестала быть договорно-конституционной. «Вертикаль власти» выстроилась, сначала в законах, а потом и в практической деятельности.

В конечном итоге все решила экономика. Татарстан всегда жил на то, что заработает, исправно перечисляя в федеральный бюджет оговоренные двусторонним соглашением налоги. В 2000 году, когда в стране менялось налогообложение, в Казани и Москве думали, как не допустить снижения реального жизненного уровня населения РТ. Тогдашний министр финансов Алексей Кудрин так вспоминал поиск выхода из положения: «Я предложил Минтимеру Шариповичу подписать соглашение, которое предусматривало в обмен на отмену льгот выделение из федерального бюджета средств на специальную программу развития Татарстана в течение трех лет». Эта программа, по его мнению, позволила бы плавно, с использованием переходного периода, дать республике возможность начать жить и работать уже на общероссийских условиях.

Шаймиев предложил увеличить время работы программы до 2006 года. По договоренности с руководством страны был подготовлен проект федеральной программы социально-экономического развития Татарстана на 2001–2006-е, она была утверждена федеральным правительством 24 августа 2001 года.

Суверенным Татарстан так и не стал (впрочем, никогда и не хотел быть в полном смысле этого слова), а вот самостоятельным субъектом РФ остался, и сегодня республика в числе самых успешных российских регионов.

Любовь Агеева — журналист, заслуженный работник культуры РФ и ТАССР, руководитель пресс-центра Госсовета РТ (1995–2003), один из авторов-составителей четырехтомника «Республика Татарстан: новейшая история».

Комментарии 41

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.