«Жизнь и деятельность Михаила Эдуардовича проходили в экспедициях, разведках, поисках и исследованиях на территории Татарстана, Башкортостана, Оренбуржья», — рассказывает заведующая геологическим музеем КФУ Миляуша Уразаева о выдающемся казанском геологе Михаиле Ноинском. Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения ученого, который исследовал земные слои, получил степень магистра минералогии и геогнозии за монографию «Самарская Лука». О том, какой вклад внес Ноинский в развитие геологии, как он курировал поиски нефти на востоке Русской платформы и кто из последователей ученого ввел термин «поедание камней», — в материале «БИЗНЕС Online».

3 ноября татарстанские геологи празднуют 150-летие со дня рождения выдающегося ученого Михаила Ноинского

3 ноября татарстанские геологи празднуют 150-летие со дня рождения выдающегося ученого Михаила Ноинского

Чем прославился «всемирно признанный последний классик русской геологии»?

3 ноября татарстанские геологи празднуют 150-летие со дня рождения выдающегося ученого Михаила Ноинского, который всю жизнь посвятил изучению земных пород и совершил немало открытий. Его научая деятельность была высоко оценена современниками, а труды заложили основы для будущих последователей. Не зря советский академик Николай Страхов называл Михаила Эдуардовича всемирно признанным последним классиком русской геологии.

Еще в 1899 году во время учебы в университете, а затем и в 1919-м ученый подробно описал разрез яруса у села Печищи (сейчас это Верхнеуслонский район), который показывает слои, образовавшиеся в Казанский век истории Земли. Описание стало «золотым стандартом»: межведомственный стратиграфический комитет (МСК — это, грубо говоря, «главный арбитр» в геологии, который устанавливает единые правила и стандарты для определения возраста горных пород и их классификации) признал разрез как самое точное и полное представление о верхнеказанском геологическом подъярусе.

Миляуша Уразаева — заведующая геологическим музеем им. Штукенберга

Миляуша Уразаева — заведующая геологическим музеем им. Штукенберга

Ноинский придумал два новых способа изучения древних мест накопления горных пород — ритмо-стратиграфический и лито-биофациальный. Первый направлен на изучение повторяющихся «ритмов», т. е. слоев, а другой обращает внимание на сами породы и окаменелости. «Свой метод он блестяще продемонстрировал на примере пермокарбона Самарской Луки (полуостров, образованный самой длинной излучиной Волги, — прим. ред.) и на разрезе отложений казанского моря востока Русской платформы», — рассказала заведующая геологическим музеем им. Штукенберга Миляуша Уразаева.

Еще одно значимое открытие ученого, «читавшего» землю как открытую книгу, — он обнаружил в Башкортостане красные породы белебеевской свиты (толща песчано-глинистых красноцветных образований с остатками пресноводной фауны), раньше считавшиеся морскими. Также Ноинский определил, что «швагериновый» («швагерины» — это вид вымерших брюхоногих моллюсков) слой с окаменелостями может послужить ценным ориентиром для понимания того, в каком порядке залегают породы пермокарбонового периода.

У Михаила Эдуардовича, как и у большинства ученых, был наставник — основатель казанской геологической школы Николай Головкинский (1834–1897), на чьи труды опирались многие. Так, Ноинский изучил закономерности колебательных движений Земли и «отпечатки» мест, где формировались разные осадочные породы. От наблюдения он смог перейти к тому, чтобы представить так называемый седиментологический бассейн (область накапливания пород) как единую работающую систему, которая постоянно менялась и развивалась с течением времени.

Также, будучи крупнейшим знатоком геологии Поволжья и Приуралья, ученый по поручению организатора советской нефтяной геологии Ивана Губкина курировал поиски нефти на востоке Русской платформы, благодаря чему удалось открыть Сызранское и Ишимбаевское месторождения.

Карьеру в альма-матер Михаил Эдуардович начал в роли хранителя геологического кабинета, а дальше медленно, но верно поднимался по ступенькам научно-карьерной лестницы

Карьеру в альма-матер Михаил Эдуардович начал в роли хранителя геологического кабинета, а дальше медленно, но верно поднимался по ступенькам научно-карьерной лестницы

«Михаил Эдуардович не был кабинетным ученым»

Ноинский родился в 1875 году в семье чиновника в старинном городе Нижегородской области Сергач. Первые шаги в образовании сделал по месту жительства — в сергачском четырехклассном городском училище и Нижегородской гимназии, после чего выпорхнул из родных пенатов и, будучи 20-летним юношей, поступил на естественное отделение физико-математического факультета Казанского университета. Фундаментальная наука далась ему с легкостью, поэтому в 1900 году университет приобрел очередного отличника-выпускника и сотрудника.

Карьеру в альма-матер Михаил Эдуардович начал в роли хранителя геологического кабинета, а дальше медленно, но верно поднимался по ступенькам научно-карьерной лестницы. В 1908 году получил статус доцента, а в 1914-м — профессора и завкафедрой геологии и минералогии, где прослужил до конца своей жизни. Даже революция и Гражданская война не смогли помешать ученому продолжить научные исследования в Приказанском районе. По словам Уразаевой, он был одним из немногих профессоров и единственным из профессоров-геологов, оставшихся в Казани в то непростое время. «Михаил Эдуардович не был кабинетным ученым — его жизнь и деятельность проходили в экспедициях, разведках, поисках и исследованиях на территории Татарстана, Башкортостана, Оренбуржья», — подчеркнула заведующая геологическим музеем им. Штукенберга в разговоре с «БИЗНЕС Online».

Особенно широкую известность Ноинскому принесла монография «Самарская Лука», вышедшая в 1913 году

Особенно широкую известность Ноинскому принесла монография «Самарская Лука», вышедшая в 1913 году

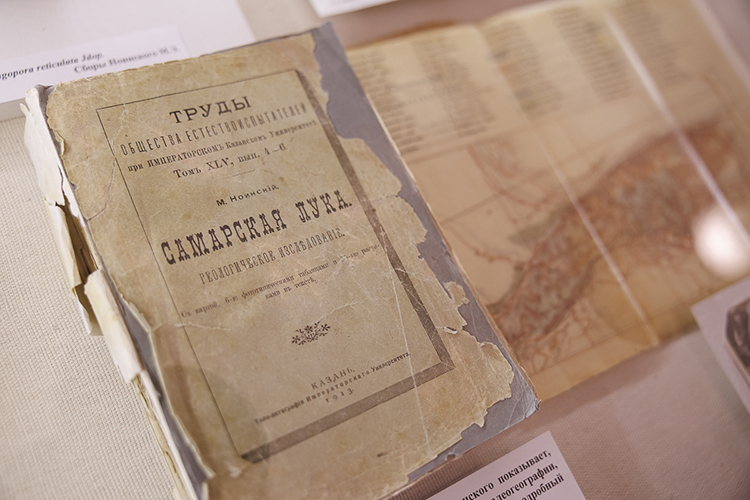

Тем не менее научных трудов у него тоже накопилось достаточно. Стратиграфия, палеонтология, тектоника, палеогеография, гидрогеология, полезные ископаемые Поволжья и Приуралья — все это Ноинский кропотливо изучал вдоль и поперек. Особенно широкую известность ему принесла монография «Самарская Лука», вышедшая в 1913 году. Именно за нее геолога удостоили ученой степени магистра минералогии и геогнозии. Ноинский собрал коллекцию беспозвоночных и описал в диссертации 67 форм из 90 имеющихся. Второй том диссертации с описанием фауны Самарской Луки так и не опубликовали, но сама коллекция сохранилась в музее геологического института.

Студенты уважали ученого не только за достижения, но и за отзывчивость — называли «настоящим профессором» и «богом геологии». Уразаева отметила, что его стиль преподавания и интеллигентность общения вызывали у подопечных искреннее благоговение. В число наиболее знаменитых учеников-последователей попала Евгения Тихвинская, принявшая бразды правления кафедрой геологии после его смерти в 1934 году и продолжившая его дело. Она была первопроходцем во многих направлениях: первая женщина – доктор геологических наук, первая (и единственная) женщина-декан геологического факультета, а также рекордсменка по заведованию кафедрой, обогнавшая всех коллег-мужчин. Тихвинская развивала дело своей жизни в должности завкафедры 40 лет.

Уразаева отметила, что стиль преподавания и интеллигентность общения Ноинского вызывали у подопечных искреннее благоговение

Уразаева отметила, что стиль преподавания и интеллигентность общения Ноинского вызывали у подопечных искреннее благоговение

Среди ассистентов Ноинского были и другие, кто продолжил его деятельность и еще глубже «копнул» в геологию. Например, заслуженный деятель науки ТАССР, основатель биостратиграфического направления (способ «читать» слои земли, используя окаменелости) по изучению фауны казанского яруса Виктор Чердынцев. Он одним из первых в стране начал исследовать микроскопически мелкие ископаемые останки вымерших животных в центральной части Волжско-Камского бассейна и, кроме того, геологически описал территорию Татарстана.

Также у Ноинского учился ученый-литератор Петр Драверт, оставивший после себя как научно-поэтический сборник «Тени и отзвуки» (1904), так и новый термин «литофагия» — поедание камней. Современники признавали его творчество и научную деятельность как два взаимодополняющих друг друга исследования.

На втором этаже находится визитная карточка музея — скелет мамонта, привезенный в 1899 году профессором Александром Штукенбергом и еще студентом Ноинским

На втором этаже находится визитная карточка музея — скелет мамонта, привезенный в 1899 году профессором Александром Штукенбергом и еще студентом Ноинским

«Самарская лука» и скелет мамонта в геологическом музее КФУ

В геологическом музее КФУ с 220-летней историей на улице Кремлевской в преддверии юбилея Ноинского открылась небольшая выставка. Сейчас в здании проходит ремонт, поэтому с экспонатами могут ознакомиться разве что сотрудники института и студенты, но впоследствии она будет доступна и горожанам.

Среди экспонатов — образцы из коллекции Ноинского и его труды, в том числе упомянутая «Самарская лука». Кроме того, на втором этаже находится визитная карточка музея — скелет мамонта, привезенный в 1899 году профессором Александром Штукенбергом и еще студентом Ноинским. Последний также помогал собирать кости и устанавливать для экземпляра металлический каркас, который до сих пор поддерживает древние останки, принадлежащие одному и тому же мамонту, а не нескольким, как зачастую бывает в других музеях. До недавнего времени в России было всего три полных скелета мамонта, один из которых — в Казани.

Сам скелет обнаружили на берегу реки Камели в окрестностях Пермской губернии

Сам скелет обнаружили на берегу реки Камели в окрестностях Пермской губернии

Палеонтологи КФУ предполагали, что по территории Поволжья мамонты гуляли в конце неогена — 1–10 млн лет назад. А сам скелет обнаружили на берегу реки Камели в окрестностях Пермской губернии. Геологи забрали его и провели дополнительные раскопки, забрав еще несколько палеонтологических находок.

Преподаватели вуза в начале 1900-х не смогли отказать себе в удовольствии сфотографироваться с гигантом

Преподаватели вуза в начале 1900-х не смогли отказать себе в удовольствии сфотографироваться с гигантом

Известно, что привезенная особь ростом 2,5–3 метра была «забиякой» — скорее всего, мамонт погиб в схватке, поскольку еще при жизни у него были хорошенько побиты ребра (по скелету видны места переломов). В среднем животные жили 70–80 лет, а представленный мамонт погиб в возрасте 35–40 лет.

Известно, что привезенная особь ростом 2,5–3 метра была «забиякой» — скорее всего, мамонт погиб в схватке, поскольку еще при жизни у него были хорошенько побиты ребра

Известно, что привезенная особь ростом 2,5–3 метра была «забиякой» — скорее всего, мамонт погиб в схватке, поскольку еще при жизни у него были хорошенько побиты ребра

Преподаватели вуза в начале 1900-х не смогли отказать себе в удовольствии сфотографироваться с гигантом. Для потомков старое фото стало единственным способом достоверно пересобрать и реставрировать скелет после ремонта 1996–2006 годах. Счастливые профессора на фоне исторического экспоната немного помешали быстрому процессу сборки, но все же благодаря доценту кафедры региональной геологии и полезных ископаемых ИГиНГТ Олегу Шиловскому особь нашла свое место в большом зале рядом с пещерным медведем, карликовым гиппопотамом и ихтиозавром.

Комментарии 16

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.