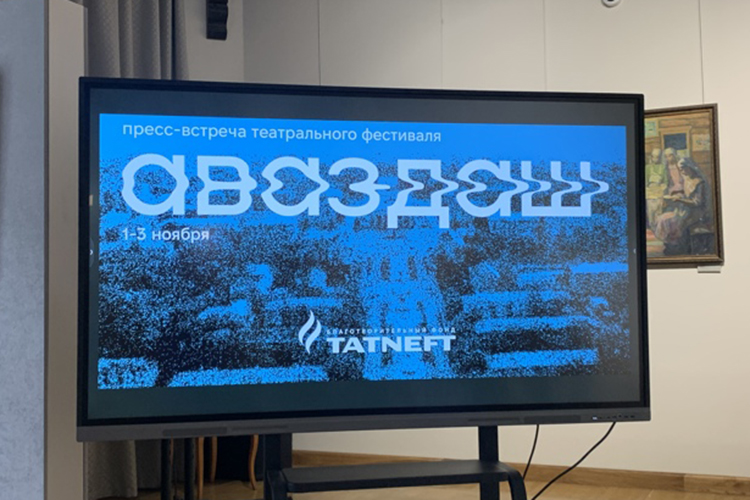

«Работая в определенных институциях, ты всегда подвержен здравому смыслу, потому что должен выбирать определенный репертуар из разных жанров, чтобы зрителям все подходило», — рассуждает экс главный режиссер театра им. Тинчурина Туфан Имамутдинов, спустя четыре года в этой должности отправившийся в «свободное плавание». В начале ноября в Альметьевске на фестивале «Аваздаш» один из кураторов форума покажет премьерную постановку о Баки Урманче, в которой появится солист театра им. Джалиля, танцовщик Вагнер Карвальо. О том, какие перспективы открываются для театра им. Тинчурина в новом здании, в чем Урманче схож с Леонардо да Винчи и как Нурбека Батуллу не взяли в Казанский ТЮЗ, Имамутдинов рассказал в интервью «БИЗНЕС Online».

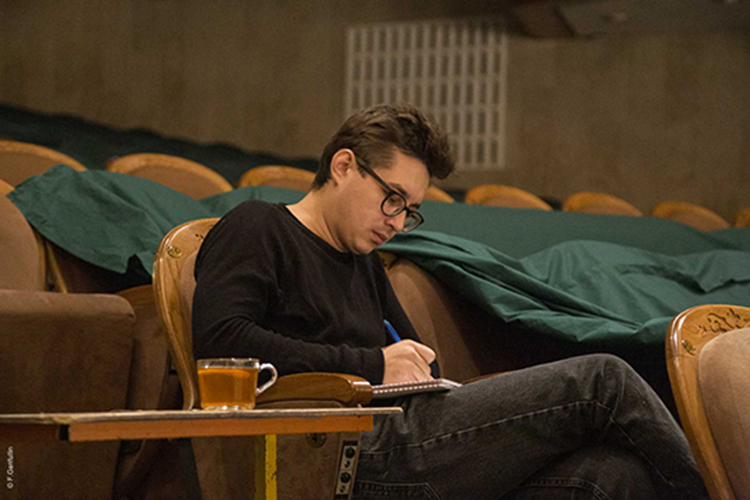

Туфан Имамутдинов: «У каждого явления есть и плюсы, и минусы, но мне показалось, что на данном этапе я бы хотел заниматься чем-то более свободным и немного пожить в нерациональной системе»

Туфан Имамутдинов: «У каждого явления есть и плюсы, и минусы, но мне показалось, что на данном этапе я бы хотел заниматься чем-то более свободным и немного пожить в нерациональной системе»

«Театр имени Тинчурина долгое время жил в режиме преодоления»

— Туфан, недавно вы покинули театр имени Тинчурина, где четыре года были главным режиссером. Что теперь? Есть ли ощущение упавшего груза с плеч и начала нового этапа жизни?

— Работая в определенных институциях, ты всегда подвержен здравому смыслу, потому что должен выбирать определенный репертуар из разных жанров, чтобы зрителям все подходило. Живешь в пространстве компромисса с личными вкусовыми предпочтениями. А когда выходишь в более широкий простор и отсоединяешься от государственного театра, в нашей стране вне институции всегда есть некий нравственный выбор. В этом смысле свобода, конечно, существует. У каждого явления есть и плюсы, и минусы, но мне показалось, что на данном этапе я бы хотел заниматься чем-то более свободным и немного пожить в нерациональной системе.

— Решили отринуть здравый смысл?

— Здравый смысл не отринешь полностью, но, по крайней мере, не полностью ему подчиняешься.

— Не говорит ли здравый смысл, что в государственном театре есть хотя бы постоянная работа, заработная плата, а ведь мы живем в довольно нестабильное время…

— Я довольно долго находился в стабильном состоянии: в Казанском ТЮЗе пять лет проработал (главным режиссером — прим. ред.), в театре имени Тинчурина — четыре года, а нестабильное состояние дает возможность задуматься над другими проблемами, которым ты бы хотел посвятить себя, но не мог из-за того, что находился в определенных рамках. Принимаешь театр как данность. Конечно, у тебя нет полномочий, чтобы со всеми «расправиться» и создать театр с нуля — не с этими условиями тебе его дают, а для того, чтобы сделать то, что хочешь, с тем, что имеешь.

— Какие итоги работы в Тинчуринском для себя можете подвести?

— Театр Тинчурина долгое время жил в режиме преодоления, внутренних конфликтов, неурядиц или непонимания. Моя задача заключалась именно в том, чтобы такие процессы поутихли, а труппа стала не такой шершавой, более покладистой, чтобы с ней можно было работать не только мне, главному режиссеру, но и другим. За четыре года было приглашено довольно много режиссеров и других творческих специалистов. Мне кажется, с этой проблемой справились. Театр давно жил капсулированно — одни и те же драматурги, режиссеры, сценографы, актеры, а новая система дала возможность раскрыть больше творческого потенциала в самих артистах.

«Театр имени Тинчурина долгое время жил в режиме преодоления, внутренних конфликтов, неурядиц или непонимания. Моя задача заключалась именно в том, чтобы такие процессы поутихли, а труппа стала не такой шершавой, более покладистой»

«Театр имени Тинчурина долгое время жил в режиме преодоления, внутренних конфликтов, неурядиц или непонимания. Моя задача заключалась именно в том, чтобы такие процессы поутихли, а труппа стала не такой шершавой, более покладистой»

— То есть определенную волну поднять получилось?

— Мне кажется, да, потому что никаких скандальных историй вроде «мы не принимаем режиссера» или «мы принимаем какую-то постановку» по крайней мере в журналистский формат не выходило. При этом результаты тоже есть: наконец-то в фестивалях начали участвовать, в том числе и за пределами Татарстана. Это радует — значит, моя задача выполнена.

— Получается, что для прихода нового главного режиссера Айдара Заббарова, с которым коллектив буквально на днях официально переехал в новое здание, была подготовлена почва.

— Да, почва подготовлена. Непосредственно Айдара я дважды звал в 2023-м на постановки. У него не было времени, поэтому, к сожалению, он не мог прийти, чтобы познакомиться с труппой. Тогда, может, было бы еще легче и быстрее принять это решение. Театр делают именно артисты, а не здание. Насколько я знаю, у них сейчас вроде бы все хорошо складывается, никаких конфликтных ситуаций нет. Артисты в Тинчуринском действительно очень хорошие и сильные — я рад за театр.

«При наличии хорошей труппы и знания каждого софита в этом пространстве артисты очень гармонично с ним сольются. Айдару должно в этом смысле быть легче»

«При наличии хорошей труппы и знания каждого софита в этом пространстве артисты очень гармонично с ним сольются. Айдару должно в этом смысле быть легче»

— Вы согласны, что переезд на улицу Татарстан, 1 — это даже некий исторический шанс для тинчуринцев, чтобы изменить привычный расклад в иерархии татарских театров? Это культовое, намоленное место в самом центре города, до которого удобно добираться, и так далее.

— Шанс довольно большой по одной простой причине: Заббаров сам очень долго, плодотворно и удачно работал в этом месте (в театре им. Камала — прим. ред.), оно им же самим намолено. При наличии хорошей труппы и знания каждого софита в этом пространстве, артисты очень гармонично с ним сольются. Айдару должно в этом смысле быть легче.

Вполне возможно, что расклад [в иерархии татарских театров] поменяется, потому что Татарская слобода рядом, а это некий культурный код, с этого места она начинается, и сюда легко добраться отовсюду. Когда выстраиваешь маршрут по слободе, происходит распознавание себя с этим кодом. Театр — это то, что плотно связано с татарской культурой. Все ныне великие писатели и поэты, классическая музыка и драматургия обращались к театру, который можно назвать ключом, открывающим двери в нашу культуру. Это как комедия дель арте, которую называют ключом к итальянскому кино.

— Знаете ли, какие из ваших спектаклей останутся после переезда в репертуаре театра имени Тинчурина? Может, уже звали заниматься переносами?

— Во-первых, меня пока никто не звал. Во-вторых, я понимаю, что при переезде есть множество иных задач. В первую очередь должны перенестись более продаваемые спектакли, чтобы привлечь нового зрителя, а старого не потерять.

— Если посмотреть на ближайшую афишу театра на Татарстан, 1, там почти нет спектаклей, созданных при вашем руководстве. Нет ли опасений, что после переезда получится так, будто четырех лет главного режиссера Имамутдинова тут и не было?

— К этому вопросу можно будет вернуться через два-три месяца, потому что труппа должна обжиться в театре. Я бы не хотел забегать вперед, кого-то в чем-то упрекать и не дай бог обвинять.

«На фестиваль «Аваздаш» в Альметьевск в самом начале ноября мы приглашаем лекторов, тренеров по хореографии, музыке, даже перформативным практикам»

«На фестиваль «Аваздаш» в Альметьевск в самом начале ноября мы приглашаем лекторов, тренеров по хореографии, музыке, даже перформативным практикам»

«Когда Нурбек Батулла пришел устраиваться в русский ТЮЗ, сказал ему: «Я фриков уже набрал»

— Есть ощущение, что ваш опыт в качестве главного режиссера всегда был связан с каким-то преодолением. И в Казанском ТЮЗе, и в Тинчуринском театре всегда было некое напряжение, конфликтные ситуации, реальные или мнимые.

— Все рано или поздно сводится к предлагаемым обстоятельствам, но это не склоняет к тому, что надо прощаться с гостеатрами — там есть стабильность, финансы, зарплата. Но, с другой стороны, если ты постоянно живешь в системе компромиссов, рано или поздно придется делать компромиссы не только внешние, но и внутренние. Время уходит. Есть ведь определенный период творческой активности, который у многих художников заканчивается после 60 лет. Даже у самых великих режиссеров — Юрий Любимов, Анатолий Васильев.

— Сегодня не хочется терять время?

— Да. Хочется делать то, что хочется, потому что количество несделанных проектов просто зашкаливает — в задумке 12–13 спектаклей. Они не в том формате, который будет воспринимать публика, привыкшая ходить в драматический театр. При этом не хотелось бы делать работу на два-три показа, поэтому нужно выбирать пространства, в которых она будет жить.

И каждая работа должна быть сопряжена с педагогической практикой. На фестиваль «Аваздаш» в Альметьевск в самом начале ноября мы приглашаем лекторов, тренеров по хореографии, музыке, даже перформативным практикам. Хочется и просветительской работой заниматься: мы не зацикливаемся только на своих работах, а делаем насыщенную программу с приглашенными местными художниками, чтобы они могли высказаться. Они тоже закрыты в основном в своей локации, но взаимодействие с горожанами, с site-specific постановками приведет к большему пониманию, что есть современное искусство. Не только благодаря лекциям и рассказам, но и с практической точки зрения. Мне кажется это более ценным, чем развлекательный формат, которому театр в основном, к сожалению, и подвержен.

— Кажется, что идеальный театр для режиссера Туфана Имамутдинова — это такая экспериментальная площадка на 60–80 зрителей, и 10–12 артистов, абсолютно верных соратников, в труппе.

— Если смотреть по менеджменту или по китайским боевым искусствам, один человек может идеально управлять 6 персонажами. Когда Нурбек Батулла пришел устраиваться ко мне в русский ТЮЗ, сказал ему: «Я фриков уже набрал. Мне нужен нормальный герой» (смеется). В труппе уже были Лена Качиашвили, Камиль Гатауллин, Егор Белов — все оторванные от реальности персонажи, а мне нужен был нормальный герой — высокий, красивый, со славянской внешностью.

Хотя серия «фриков» помогла бы создать альтернативный национальный современный театр, который может быть интересен миру. Мы показывали свои работы в Японии, Мексике, в ноябре в Китай собираемся поехать, и это вызывало там интерес.

— Можно ли сказать, что уход из государственной институции — это возвращение к истокам? В свое время ваш спектакль «Әлиф», за который Нурбек Батулла получил «Золотую маску, как ледокол прорвал плотину, начав новую историю современного татарского искусства.

— Серию работ, которая делается в рамках альметьевского фестиваля, мы назвали гештальт-фестивалем. Не знаю, закроем гештальты или нет, но попытаемся начать показывать работы, которые живут внутри нас. Так что да, можно сказать, что это возвращение. В кураторстве я нахожу больше идей и вдохновения, чем в государственных структурах.

— Все, кто работал когда-то над «Әлиф», получили большой опыт, мощный бэкграунд: вы, Батулла, Эльмир Низамов, Марсель Нуриев. От этого новые смелые идеи станут еще более продуктивными? Или того безумия уже нет?

— С безумием как раз все нормально (смеется). Насчет продуктивности и преференций — я вспоминаю всегда одну реплику. Когда мы взяли «Золотую маску», Нурбеку позвонил знакомый, поздравил и сказал: «Запомни лишь одно: с этого момента ничего не поменяется!» С премьеры «Әлиф» прошло около 8 лет, а те самые идеальные 6 человек по-прежнему есть. Проблема не в этом, а в отсутствии места, где можно было бы генерировать идеи и работать, не подчиняясь никакой институции. Не смотреть расписание их репетиций и не выискивать свободное окошко, а просто своей командой собираться.

С 2000-х годов сами произведения искусства — в танцах, перформансе и в театре — как раз возникают именно в сообществах и при взаимном общении, как «игра в бисер». Не так, что ты приходишь с готовой идеей и говоришь: «Ты стоишь здесь, ты музыку пишешь, ты картину пишешь…» Живой процесс общения и отражения нужен.

— Но площадку же все равно у государства нужно просить.

— Не знаю, у государства ли. В Москве есть примеры музеев и галерейных пространств, которые существуют независимо от государства, и они даже более успешны, чем государственные музеи. Здесь три варианта: или государство, или меценат, или мы сами зарабатываем и покупаем это пространство. Но, если государство дает, приходится работать на нейтральные темы, не отражающие актуальную историю.

«У нас получилось реализовать два проекта «Татнефти“ — фестивали «Караш“ и «Аваздаш“, инициируемые Наилем Ульфатовичем Магановым и Ирадой Хафизяновной Аюповой»

«У нас получилось реализовать два проекта «Татнефти“ — фестивали «Караш“ и «Аваздаш“, инициируемые Наилем Ульфатовичем Магановым и Ирадой Хафизяновной Аюповой»

«Татнефть» дает возможность быть свободным»

— Можно ли назвать сегодня Альметьевск новым культурным центром Татарстана, который уже конкурирует с Казанью и даже где-то обходит ее?

— Если фестиваль «Аваздаш» продолжится, то можно сказать. Сардар (Сардар Абдуллин (Тагировский) — главный режиссер Альметьевского драмтеатра — прим. ред.) сейчас делает неплохие спектакли. Я успел захватить его постановку «Йорт» — очень достойная история.

Рамки нашего фестиваля для независимого художника являются более лояльными, потому что, повторюсь, он не прикреплен ни к одному театру или хореографической труппе. То, что «Татнефть» дает возможность быть свободным, — это большой плюс. В этой свободе рождается неущемленность в своих правах как художника. Компания это понимает и поддерживает (не только финансово, но и с этической точки зрения).

«Фестиваль молодой режиссуры «Караш» прошел весной: в течение месяца студенты изучали проблемы и образы, непосредственно связанные с «Татнефтью»

«Фестиваль молодой режиссуры «Караш» прошел весной: в течение месяца студенты изучали проблемы и образы, непосредственно связанные с «Татнефтью»

— О меценатских усилиях «Татнефти» в части современного искусства сегодня можно слышать регулярно.

— Да. У них есть «Открытые мастерские» — арт-резиденция, о которой знают даже те, кто не живет в Альметьевске. В основном там работают местные художники с очень хорошими кураторами. Благодаря долгоиграющей истории, начавшейся с паблик-арт-программы «Сказки о золотых яблоках», их работы, даже если не выходят в широкий формат, существуют в ознакомительном формате. Когда архитекторы или дизайнеры приезжают в Альметьевск, чтобы построить новый объект, им вручают эти исследовательские истории о «золотых яблоках» и просят отобразить не что-то отстраненное, а подходящее под территорию.

У нас получилось реализовать два проекта «Татнефти» — фестивали «Караш» и «Аваздаш», инициируемые Наилем Ульфатовичем Магановым и Ирадой Хафизяновной Аюповой. У Наиля Ульфатовича есть финансовые ресурсы и интеллектуальные желания, чтобы к искусству присоединились как работники компании, так и горожане, а у Ирады Хафизяновны есть знания, кто это может сделать, поэтому она соединила нас с «Татнефтью».

Просто делать фестиваль мне не хотелось, требовалась внутренняя эмоциональная и физическая отдача на эти проекты, так что я предложил придумать непосредственно что-то с ГИТИСом. Я и сам готовил студентов на курсе, в ГИТИСе сейчас учатся 7 человек из нашей республики. Фестиваль молодой режиссуры «Караш» прошел весной: в течение месяца студенты изучали проблемы и образы, непосредственно связанные с «Татнефтью». Проехали Лениногорский и Альметьевский районы и Бугульму, а по итогам сделали пять спектаклей. Мне кажется, все очень удачно и интересно прошло вместе с параллельной программой — лекциями и тренингами профессоров из ГИТИСа.

«На фестивале «Аваздаш», который пройдет в начале ноября, Нурбек делает спектакль на большой сцене — посмотрим, сколько человек придет»

— А отдача от публики есть у таких проектов?

— Так как формат небольшой, у нас не было свободных мест. Если бы мы показывали на большой сцене работу, поставленную студентом первого или второго курса, вряд ли собрали целый зал. Поэтому в фестивале «Караш» решили продолжить студенческую атмосферу. В Бугульминском театре был аншлаг, потому что мы брали истории жителей и рассказывали о самом городе, не скрывая проблем, не обеляя, не превознося. Было бы глупо местным артистам врать зрителям-горожанам.

Один из спектаклей поставили на малой сцене в Альметьевском театре, там вообще не было мест, и люди сидели на ступеньках. На фестивале «Аваздаш», который пройдет в начале ноября, Нурбек делает спектакль на большой сцене — посмотрим, сколько человек придет.

— Какова концепция фестиваля «Аваздаш», который пройдет с 1 по 3 ноября в Альметьевске?

— Идея в просветительской работе. Говоря об этом, мы понимаем, что ту самую просветительскую информацию публика не знает, соответственно, сломя голову не побежит смотреть. Это не педагогический эчпочмак, для приобщения нужно время. Мы должны зрителя во что-то посвящать. «Татнефть» именно эту цель преследует — это и есть самое важное в фестивале «Аваздаш». И местной публике, и нам это интересно, потому что мы приглашаем тех педагогов, у которых сами хотели бы учиться. Кстати, участие в фестивале — это не закрытая история, в которой могут поучаствовать только жители Альметьевска, Лениногорска или Бугульмы. Мы рассылаем всем информацию и открыты для взращивания массовой, а не камерной арт-среды.

«Кстати, участие в фестивале — это не закрытая история, в которой могут поучаствовать только жители Альметьевска, Лениногорска или Бугульмы»

«Кстати, участие в фестивале — это не закрытая история, в которой могут поучаствовать только жители Альметьевска, Лениногорска или Бугульмы»

— Театральная лаборатория основывается на символическом и мифологическом творческом материале. Какие символы использовали на этот раз?

— Что мне особенно нравится — кураторы «Открытых мастерских» сами предлагают свои работы. Изучив программу, подбирают то, что поможет дополнить постановку. Это тоже часть выращивания совместной культурной среды.

Татар театры — тавыш, шау-шуу, бушлык.

На сцене — бабайның догасы, а рядом — неон, микрофон, пластик, төтен машинасы.

Реализм? Юк! Реализм — это сон, онытылган төш над Казанью.

Форма ашый эчтәлекне, содержаниe көлә в ответ.

Халык утыра, иркенлэп сулый, көлә, но это уже не театр.

Литература? Юк. Чын сүз — ул җыр, ә җыр — ут.

Каждое слово горит, һәр аваз — тарих, һәр тынлык — протест.

То, что еще нельзя сказать, инде җырлап була.

Яңа театр иске пьесалар белән үлә.

Но в их смерти безнен өчен яңарыш.

Новые пьесы должны янарга в живом теле, где ритм — сулыш, кан, тын.

Сәхнә превращается в вокзал, базар, галәм.

Театр татарский — ул шаулау, эмоциональ шартлау.

Татар анахронизмы йөгерә, туктамый.

Татар драмасында юк аерма

«тарихи» белән «хәзерге» арасында —

барысы да бер вакытта, бер сүздә.

Хәтернең пульсы —

пульс народа, пульс безвременья,

пульс того, что яра и җыр одновременно.

Сәнгать терелә, когда забывает свое имя.

Эстетизация көндәлек тормошы инде булган,

без күрмибез, ләкин инде яшибез инсталляциядә.

Татар төзи музей, ә музей төзи фотозона өчен урын.

Һәр экспонат — «өмет»,

һәр җыр — «туган авылым»,

һәр видеорлик — «милли поэма».

Хыял превращается в производство.

Иске җанда яна яңа.

Татар сәнгате не может быть новым, не обновляясь, чонки сәнгать — ул җаваплылык.

Яңа милли сәнгате спорит с публикой: «син мине аңламыйсың!»

Публика отвечает: «Ə син үзеңне дә аңламыйсың бугай!»

Яңа алымнар — бизәк түгел, ә аралашу.

Эмоции не исчезают, ә тарала, катлам-катлам каплана.

Һәр хиснең үз бәясе бар.

Язучы, рәссам, режиссер, җырчы —

һәрберсе булсын Сынчы.

Чем сильнее бәхәс, тем тере нәтиҗә.

Безнен сәнгать Аркадашлы,

шуңа күрә безнең җаваплылык — уртак.

Без барыбыз да тавыш. Без барыбыз да яра.

Насчет мифологического и символического материала — у нас все работают на этой теме. Например, моя постановка — спектакль о Баки Урманче «Бакый», где будет участвовать хор Миляуши Таминдаровой на 40 человек и солист театра имени Джалиля Вагнер Карвальо. Мы ее 2 раза сыграем на фестивале. Урманче — это тоже символ, первый профессиональный татарский художник и первый человек «татарского Возрождения». Чем художники эпохи Возрождения отличаются от других? Многогранностью. Леонардо да Винчи не только картины писал, но и танки изобретал, и был инженером, и мосты строил, и стихи писал и так далее.

Баки Урманче тоже был тем, кто открывал различные факультеты в Средней Азии, связанные с художественной практикой, был и скульптором, и художником, и стихи писал, и пел, и играл на музыкальных инструментах. Универсальный человек, возрождающий новую татарскую культуру.

— Есть ли понимание, куда дальше «пойдет» фестиваль, как будет развиваться? Может, планируется географически его масштабировать?

— Будущее фестиваля зависит от того, как он пройдет в этом году. Географически масштабировать можно, у нас такая идея была. На первом фестивале мы заняли только три района Татарстана, затем хотели затронуть все районы, где присутствует «Татнефть» и исследовать более широкий пласт (Закамье, юго-западные районы Татарстана), так как у них самих есть потребность в этом.

Те же «золотые яблоки» проводились много лет, благодаря чему помогли не потерять носителей культуры и привнести культурный код в практическую среду при формировании или дизайне зданий. В Казани на самом деле нет такого альтернативного фестиваля национального искусства, в этом смысле «Татнефть» — передовая организация, которая понимает, что децентрализация культуры необходима. Радует, что Наиль Ульфатович и Ирада Хафизяновна это поддерживают.

«Будущее фестиваля зависит от того, как он пройдет в этом году. Географически масштабировать можно, у нас такая идея была»

«Будущее фестиваля зависит от того, как он пройдет в этом году. Географически масштабировать можно, у нас такая идея была»

«Сажать бамбук рядом с березкой — вряд ли приживется»

— Какое сегодня время для развития театра в России? С одной стороны, мы понимаем, стало больше ограничений в силу объективных причин. С другой, может, это шанс для какого-то нового витка, пресловутых новых форм? Взять тот же разворот на глобальный Восток.

— Если смотреть на восточный театр, то он очень закрытый. С появлением интернета, искусственного интеллекта и всего остального закрываться не то, что требует современный мир. В Арабских Эмиратах в школах уже введены уроки по ИИ: как правильно ребенку им пользоваться. Глупо делать вид, что школьник совершенно не решает домашнее задание через нейросеть. Надо понять, как использовать ее в качестве инструмента — не бороться, а приручить и дать что-то своей стране: хорошие тексты, научные открытия, новые идеи для биеннале и другое. Сейчас не время ограничений. Если бы мы услышали разные мнения о ситуации, то конфликтов, может, и не существовало бы.

— В интервью «БИЗНЕС Online» в конце 2019 года вы говорили, что занимаетесь «археологическими раскопками» татарской культуры, которая была задолго до Тукая или труппы «Сайяр», формировавшихся уже в европейской традиции. Это по-прежнему вам интересно?

— С 2019 года прошло 6 лет и случились две значимые истории для мира. Ковид дал ощущение закрытости — телесной, эмоциональной, интеллектуальной, экономической и так далее и заставил переосознать ограниченность в пространстве. События 2022-го дали повод глубокой внутренней миграции: а те ли ценности были, являлись ли они вообще ценностями? Для меня больше начала раскрываться тема иллюзий.

Да, мне интересна закрытость той культуры до Тукая, так скажем, и возможность переосознать все, используя западно-европейские и северо-американские инструменты — перформативный характер, site-specific-формат, совместное творчество. Ориентироваться только на Восток и пытаться брать у них лучшее не получится, потому что у них нет культуры делиться наработками. Важно использовать приемы, интересные для современного национального зрителя, а не сажать бамбук рядом с березкой — это вряд ли приживется.

— В татарском театре принято сетовать на нехватку режиссеров. Вы согласны с этим?

— Давайте вернемся на 10 лет назад и подумаем, кто был. Фарид Рафкатович [Бикчантаев], Ренат Аюпов и Рашид Загидуллин. Кто после? Я, Ильгиз Зайниев, Айдар Заббаров, Тимур Кулов, Олег Киньзягулов. Уже пять человек. Сейчас Нурбек Батулла и Марсель Нуриев тоже ставят хореографические постановки.

«БИЗНЕС Online»

«БИЗНЕС Online»

— Не так уж и мало. Вы ведь сами готовили режиссеров на базе Тинчуринского театра?

— Они еще учатся, набираются опыта. Камиль Гатауллин весной взял приз за лучший эксперимент на фестивале «Тантана» со спектаклем «Гробовщик». В номинации «Дебют» победил актер Ильназ Шакирзянов за постановку «Предложение» Дамира Сидеева, студента моих подготовительных курсов в ГИТИСе, который активно работает в Атнинском театре. Ильнур Гарифулла тоже ставит в Татарстане и за пределами Татарстана. Движемся потихоньку.

— Фарид Бикчантаев набирает актерско-режиссерский курс в ГИТИСе — это все в одну струю идет?

— Для Татарстана, естественно, в одну струю. Изначально я набирал молодых режиссеров, не думая ни о ГИТИСе, ни о связях. Курс был бесплатным, что-то вроде «волонтерства», просто для меня было важно развивать национальную культуру. Когда уже практически выпускал первый год, Ирада Хафизяновна предложила поговорить с Григорием Анатольевичем Заславским (ректор ГИТИСа — прим. ред.). Потом я уже непосредственно для ГИТИСа начал готовить при Тинчуринском театре.

Сейчас у моих студентов, которых я выпустил с первого курса, разные мастера: у Александра Галибина первокурсники, у Олега Кудряшова двое очно учатся, у Владислава Ветрова. Я им сказал: «Отучу вас год, а потом мне нужно следующих готовить. У вас будет свой мастер, который даст все необходимые знания».

— Педагогическая работа продолжается?

— У меня базы нет для этого, а снимать за свой счет помещение и делать курсы платными как-то не очень — тогда должен быть некий результат, и я буду связан обязательствами. На данном этапе есть уже 7 режиссеров: если даже четверо из них останутся в профессии, то этого достаточно.

Комментарии 1

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.