Ряд известных татарских историков и общественных деятелей обратились к главе «Милли шура» Василю Шайхразиеву с предложением организации всероссийского съезда татарских краеведов. Подобное мероприятие проходило единственный раз в 2017 году. Сегодня, констатируют эксперты, татарское краеведение бурно развивается, но прежде всего снизу, и без должной поддержки и контроля со стороны официальных научных институций. Немало внутри сферы и личных конфликтов между лидерами сообщества. Подробности — в материале «БИЗНЕС Online».

Ряд авторитетных ученых и общественников вышли к Василю Шайхразиеву с предложением провести масштабный съезд татарских краеведов в 2026 году

Ряд авторитетных ученых и общественников вышли к Василю Шайхразиеву с предложением провести масштабный съезд татарских краеведов в 2026 году

Быть ли всероссийскому съезду татарских краеведов?

Масштабный съезд татарских краеведов может стать одним из самых крупных и важных событий под эгидой всемирного конгресса татар (ВКТ) в 2026 году. Во всяком случае, по информации «БИЗНЕС Online», с таким предложением к главе ВКТ, председателю нацсовета «Милли шура» Василю Шайхразиеву, вышел ряд авторитетных ученых и общественников. И якобы вице-премьер РТ выразил поддержку этой инициативе.

В любом случае эти новости можно считать эхом XI Евразийского научно-краеведческого форума, который прошел на Высокой Горе в здании местной средней школы №5 им. братьев Максуди в конце августа в качестве одного из главных мероприятий «Милләт җыены», которое собирал ВКТ. Наша газета уже писала, что форум прошел в довольно напряженной обстановке. Главный организатор встречи — начальник комитета по работе с татарскими краеведами ВКТ Альберт Бурханов — на повышенных тонах общался с сидевшим в президиуме главным редактором журнала «Туган җир» Дамиром Исхаковым, а делегация из Института истории им. Марджани во главе с директором Радиком Салиховым покинула Высокую Гору раньше времени. По одной из версий, из-за недовольства ходом пленарного заседания, по другой — из-за банальной занятости.

Кроме того, ряд участников форума выразили недовольство его организацией в той части, что львиную долю времени заняли всевозможные награждения, а на выступления по существу и доклады о конкретных работах было отведено по три-пять минут. Впрочем, другая часть татарских краеведов, посетивших Высокую Гору, в разговоре с «БИЗНЕС Online» выражали благодарность организаторам и лично Бурханову.

В 2017 году в НКЦ «Казань» состоялся первый и пока единственный всероссийский съезд татарских краеведов, собравший 250 делегатов

В 2017 году в НКЦ «Казань» состоялся первый и пока единственный всероссийский съезд татарских краеведов, собравший 250 делегатов

Так или иначе, в краеведческой среде явно имеет место заметная активность, благо что и люди, которые занимаются этой деятельностью, — настоящие пассионарии и энтузиасты, работающие не ради материальных благ.

Между тем активно заниматься с краеведами — энтузиастами, изучающими территорию и разбирающимися в особенностях своего родного региона, — в Татарстане начали не вчера. Еще в 2017 году в НКЦ «Казань» (ныне здание Нацбиблиотеки РТ) состоялся первый и пока единственный всероссийский съезд татарских краеведов, собравший 250 делегатов.

Тогда же было создано всетатарское общество краеведов, которое возглавил известный бизнесмен, меценат и ученый из Саратова Камиль Аблязов, а уже упомянутые Исхаков с Бурхановым и историк из Уфы Ильдар Габдрафиков стали его заместителями. Впрочем, активность данной организации, говорят собеседники нашей газеты, ограничилась тем самым съездом. По словам источников, Аблязов по каким-то причинам довольно быстро потерял интерес к проекту, который должен был жить в том числе и на спонсорские деньги мецената. Например, даже на Высокую Гору в этот раз он не приехал, хотя находился на «Милләт җыены» и участвовал во встрече узкой группы лиц с раисом республики Рустамом Миннихановым.

В итоге главным организатором нынешнего форума стало общество татарских краеведов Республики Татарстан, председателем совета которого является Бурханов. Известный археолог в качестве лидера краеведов проводит немало различных конференций по всей стране, выпускает сборники, находит под это дело спонсоров. Впрочем, его оппоненты пеняют на то, что при всей активности данной работе не хватает системности и осмысленности, а самих краеведов здесь делят на «своих» и «чужих» исходя из личных пристрастий. Отсюда и некоторые стычки, которые случаются с коллегами.

«Иногда совершаются довольно серьезные ошибки»

Бурханов и Исхаков — последний на площадке «Туган җир» также дает слово краеведам — отказались комментировать последние новости и взаимные претензии, однако директор института им. Марджани Салихов хоть и не захотел говорить о личных отношениях в среде, зато подробно рассказал «БИЗНЕС Online» о том, каким видит развитие соответствующего направления гуманитарного знания. По мнению собеседника нашей газеты, важно обеспечить максимальный контакт между краеведами-энтузиастами и профессиональными учеными-историками.

— Радик Римович, как бы вы оценили нынешнее состояние развития татарского краеведческого движения?

— Краеведческое движение татар сейчас бурно развивается, это по-настоящему народное движение, и оно охватывает не только тех людей, которые официально числятся в различных краеведческих организациях, обществах, которые участвуют, например, в мероприятиях нашего института. Это движение намного шире, там люди разных возрастов. Краеведческое движение сейчас начинается в первую очередь с изучения своего рода, родословной семьи, люди приходят в архив, ищут данные о своих предках и потом выходят на историю родной деревни и так далее.

Я считаю, что краеведческое движение сейчас у татар носит во многом неформальный характер и по-настоящему идет снизу, базируясь на искренней любви к своим предкам и к своей родине. При этом очень часто краеведы проводят колоссальную работу по выявлению источников, их анализу и введению в оборот. То есть это довольно серьезное явление, которое создает своеобразный исторический нарратив, исторический контент, который оказывает серьезное влияние на умы людей.

— Получается, что ответственность большая. Наверное, отсюда некоторые конфликты в этой среде? Какие вы видите проблемы, которые мешают развиваться краеведению?

— Возможно, краеведению не хватает какой-то структурности, а еще помощи как со стороны научных организаций, так официальных органов.

На мой взгляд, хоть краеведение и развивается как народное движение, оно должно больше работать в связке с академическими, вузовскими учреждениями, которые имеют дело с историей. Ведь история требует довольно строгого, выверенного научно-методологического подхода. Основные проблемы современного краеведческого движения как раз заключаются в этом, потому что иногда совершаются довольно серьезные ошибки, которые приводят к неверной интерпретации исторических событий, что может нанести вред обществу, хотя автор совершенно не стремился к подобному эффекту.

«Я считаю, что краеведческое движение сейчас у татар носит во многом неформальный характер и по-настоящему идет снизу, базируясь на искренней любви к своим предкам и своей родине»

«Я считаю, что краеведческое движение сейчас у татар носит во многом неформальный характер и по-настоящему идет снизу, базируясь на искренней любви к своим предкам и своей родине»

— Можете привести подобные примеры?

— У нас очень часто путают некоторые вещи. Особенно это касается восточных районов Татарстана, западных районов Башкортостана, где, например, много веков существует татарская деревня, но население входило, предположим, в башкирское сословие, по принципу владения землей, например вотчинники-башкиры, тептяри. И этим иногда пользуются недобросовестные исследователи, которые начинают подменять этничность на сословность, путают эти понятия, и это вызывает, конечно, недовольство людей, поскольку является искажением истории. «Мы мусульмане, мы татары», — пишут люди в документах, например, XVIII века. «Татарча кул куйдым», — прямо признают, что он на татарском языке, хотя у него в сословии написано «тептярь».

То же самое ясачные чуваши. Мы же понимаем, что это не этническая категория, а сословная, что очень много, например, деревень в Заказанье еще в начале XVIII века входило в это сословие, но это не значит, что они были чувашами. Вообще, у нас очень часто пытаются глубоко обосновать фундаментально этничность событиями еще XVII века, когда там в основном играли основную роль религиозное сознание и сословная организации общества. Этничность на первый план выходит уже в Новое время, в период капиталистических преобразований.

— Наверное, такие вопросы возникают не только относительно тем сословия и этноса?

— Например, концепция так называемого булгаризма очень часто прослеживается в краеведческих трудах, когда говорят о реалиях XV–XVI веков. Авторы считают, что здесь жили булгары или прочие народы, которые уже канули в лету к этому времени.

Довольно серьезные ошибки допускаются в гиперболизации определенных социальных исторических событий, например крещения местного населения. Да, было, это признают все историки, масса литературы написана, архивные данные подняты, но ученые не должны допускать экзальтации, какой-то субъективизации процесса изучения.

Или, например, вот был недавно случай в Черемшанском районе, по-моему, где вдруг ряд краеведов обнаружили некий «концлагерь», который якобы существовал в 1930-е годы. На самом деле это опять-таки гиперболизация, субъективизация определенного процесса. Здесь прятались, сюда уходили изгнанные из деревень раскулаченные, но это не концлагерь, это просто было место их убежища.

Подобные вещи наносят и исторической правде ущерб, и ущерб имиджу республики.

— Как институт имени Марджани может помочь в развитии связей между профессионалами-историками и энтузиастами-краеведами?

— У нас есть такой опыт, мы сейчас очень тесно сотрудничаем с рядом краеведческих сообществ Республики Башкортостан, других регионов, помогаем им, в том числе и при публикации литературы, даже выпустили методическое руководство для написания истории деревень. Вообще, по линии Академии наук Татарстана проводим здесь большую работу, пусть она не столь заметна в части повышения качества краеведческих трудов.

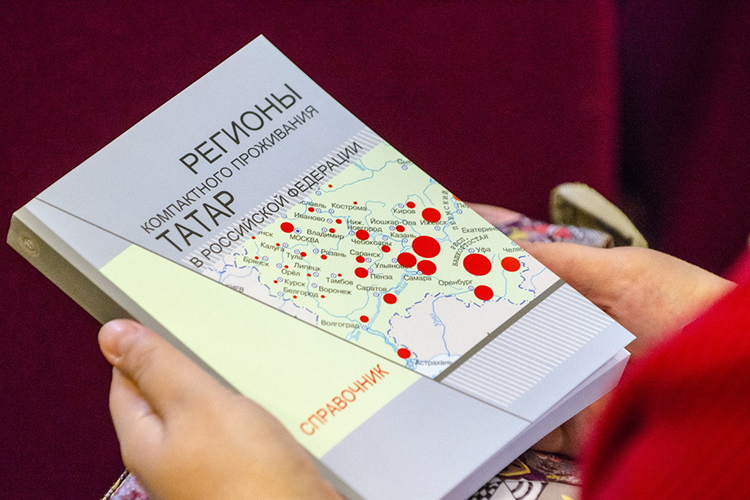

Есть регионы, где такая работа особенно важна. Например, приуральская территория, поскольку около 2 миллионов татар живет на Урале-Приуралье. Это крупнейшая группа компактного проживания татарского народа, она требует особого внимания. И мы знаем, что там есть угрозы определенного характера. И Оренбург важен, и Пермский край. Конечно, мы с Поволжьем очень активно работаем, с краеведами Самары, Саратова и Астрахани. В принципе, я думаю, все больше и больше людей подтягивается к нам.

Многие собеседники нашей газеты, вовлеченные в тему, говорят, как важно сегодня татарским краеведам не делиться на группы по личным пристрастиям, а работать сообща для решения общих задач

Многие собеседники нашей газеты, вовлеченные в тему, говорят, как важно сегодня татарским краеведам не делиться на группы по личным пристрастиям, а работать сообща для решения общих задач

«У татарского народа общая история. Нам чужого не надо»

Понятно, что тема татарского краеведения особенно актуальна для Башкортостана, где перед каждой переписью населения у определенных сил возникает желание уменьшить число татар в республике, которое составляет 1 миллион человек.

«Нужно системно поменять работу краеведческого сообщества, — считает председатель общества татарских краеведов Башкортостана Руслан Масагутов. — Необходимо формировать планы, стратегии, где-то централизовать систему, какие-то выходы книг, ставить более четкие цели, детально их расписывать, это помимо проведения различных конференций. Я Бурханова уважаю, знаю его давно. Просто немножко надо что-то изменить». Возможно, говорит Масагутов «БИЗНЕС Online», необходим, например, какой-то рецензирующий орган, через который проходили бы краеведческие работы, такую роль мог бы взять на себя как раз Институт истории им. Марджани.

«Тем более у нас в Башкортостане много проблем, это и так называемый северо-западный диалект, и другое, — продолжает собеседник нашей газеты. — Надо больше молодежи задействовать, какие-то совместные мероприятия проводить, сейчас много кто интересуется, допустим, своей родословной, историей своих семейных групп. Мне кажется, будет очень интересно, если организовать такую совместную работу. Нужно доводить до масс всю информацию. Краеведы же — это связующее звено между людьми науки и обычными людьми».

Еще один энтузиаст, заслуженный учитель Башкортостана Ильфир Кутдусов — руководитель объединения татарских краеведов «Агидел җире» в РБ, говорит о важности объединения татарских краеведов. Он вспомнил выступление перед ними главы «Милли шуры» Шайхразиева, напомнившего, что не за горами новая всероссийская перепись населения и роль краеведов, особенно в Башкортостане, будет очень весомой.

«В Башкортостане мы сегодня объединяемся в 13 районах, где проживают татары, — рассказывает „БИЗНЕС Online“ Кутдусов. — Еще у нас два района Татарстана — Актанышский и Муслюмовский. У нас есть еще организация татарских краеведов Башкортостана. Ее возглавляет Руслан Масагутов, они как бы охватывают весь Башкортостан, а мы охватываем только свое Беловоложье. Это как раз чисто татарские северо-западные районы Башкортостана, тем более раньше эта земля называлась как раз Агидел җире —Беловоложье. Мы интересуемся историей сел и деревень, копаем свою историю. В этом году провели в Дюртюлях конференцию, посвященную Даяну Мурзину — „черному генералу“».

По словам Кутдусова, его главная задача сегодня — организовать во всех татарских районах Башкортостана объединение этих краеведов: «Потому что у татарского народа общая история. Нам чужого не надо».

Вообще, многие собеседники нашей газеты, вовлеченные в тему, говорят, как важно сегодня татарским краеведам не делиться на группы по личным пристрастиям, а работать сообща для решения общих задач (чего, видимо, сегодня нет).

При этом некоторые активисты не приемлют критики в адрес того же Бурханова. «В Оренбургской области создано общество татарских краеведов в 2022 году по инициативе Альберта Ахметжановича Бурханова. За три года проделана большая работа!» — рассказала «БИЗНЕС Online» руководитель районного общества татарских краеведов Саракташского района Оренбургской области Альмира Омарова, которая на Высокой Горе рассказывала об обычае проводов в солдаты (солдатка озату) в более чем 10 районах области. «Краеведение — это одно из опорных направлений работы всемирного конгресса татар. Мы довольны работой комитета общества татарских краеведов. Краеведы — уникальный, своеобразный народ, и собрать их смог только Альберт Ахметжанович Бурханов», — считает она. А уход с конференции на Высокой Горе делегации Института им. Марджани во главе с директором, по мнению нашего собеседника, — это желание «показать свое неуважение к „Милләт җыены“, желание дискредитировать его работу, посеять панику среди делегатов, приехавших из многих регионов <...> страны».

Согласиться с предыдущим экспертом можно в том смысле, что общество татарских краеведов под руководством Бурханова сегодня обеспечивает некую активность краеведов, особенно в сравнении с «ушедшей в тень», по словам одного из наших собеседников, федеральной структурой Аблязова. Однако насколько это отвечает вызовам, стоящим перед всем движением?

При этом в среде татарстанских историков зреет предложение к руководству ВКТ более предметно обратить внимание на тему краеведения, привлекая все основные научные институции Татарстана, что позволит обеспечить системность данной работе, минимизировав личностные факторы и потенциальные конфликты. Возможно, речь идет о создании новой организации, связанной с ВКТ, в руководство которой могли бы войти известные ученые, сделав ее максимально авторитетной и представительной. В конце концов, на кону серьезный сегмент национальной истории и идентичности, отданный волею случая на откуп фактически группе людей (неважно, кто на самом деле прав — нынешние управляющие или их оппоненты; важно, что здесь люди действительно, похоже, живут и действуют сами по себе, вне общего вектора задач) и раздираемый скрытыми и уже явными противоречиями…

Комментарии 159

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.