«У нас появились роботические системы, печатающие внутри организма. Поверьте, когда мы показали первые концепты в 2015 году, мы даже в своем обществе биофабрикации показались сумасшедшими людьми», — рассказывал соучредитель и управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани. В Москве в рамках форума «Создавая будущее» прошла экспертная дискуссия об инновациях в медицине. На встрече видные специалисты поговорили о печати человеческих органов, лекарстве от рака, борьбе с пандемиями будущего и новом подходе к телу человека как к нейросети. О том, что такое «медицина здорового человека» и какими должны быть врачи будущего, — в материале «БИЗНЕС Online».

Еще одна важная тенденция — генная терапия. Уже сегодня успешно лечат наследственные заболевания, а инновационная иммунная CAR-T-терапия позволяет редактировать лимфоциты для борьбы с раком

Еще одна важная тенденция — генная терапия. Уже сегодня успешно лечат наследственные заболевания, а инновационная иммунная CAR-T-терапия позволяет редактировать лимфоциты для борьбы с раком

«Медицина полностью здорового человека…»

Международный форум «Создавая будущее», который прошел в Москве, изобиловал визионерскими сессиями. Но самой жизнеутверждающей из всех неожиданно оказалась медицинская, где ученые из разных академических и бизнес-институций обменивались мнениями, как технологии изменят подходы к здравоохранению.

Кандидат биологических наук Ирина Алексеенко представила захватывающую картину будущего медицины, начав с аналогии из фильма «Области тьмы», где главный герой принимал волшебные таблетки NZT, радикально усиливающие когнитивные способности. «Я в 2011 году смотрела этот фильм и думала, что это какая-то фантастика будущая, которая в принципе невозможна», — призналась исследовательница. Однако современные достижения науки превзошли даже эти смелые ожидания. «Поэтому все, что вы тут слышите, точно воплотится в будущем и, возможно, даже в более фантастической форме, чем мы сейчас прогнозируем», — продолжила она.

Ключевым трендом, по мнению Алексеенко, станет переход от лечения болезней к их предупреждению. Медицина будущего — это «медицина полностью здорового человека», основанная на омиксных технологиях, которые создают молекулярные двойники пациента, анализируя геном, транскриптом и протеом. В перспективе появятся имплантированные биосенсоры, отслеживающие состояние здоровья в реальном времени.

Еще одна важная тенденция — генная терапия. Уже сегодня успешно лечат наследственные заболевания, а инновационная иммунная CAR-T-терапия позволяет редактировать лимфоциты для борьбы с раком. В будущем станет возможным создание CAR-T-клеток непосредственно в организме пациента, что упростит и удешевит лечение.

Перспективным направлением является редактирование микробиома человека. «Очень легко редактировать бактерии, которые живут внутри человека», — отмечает ученый. Микробиом можно запрограммировать на производство лекарств, включая пептиды для контроля веса или нейротрофические факторы для защиты от стресса.

Отдельного внимания заслуживает исследование долгоживущих слепышей, чья иммунная система «не злопамятна». В отличие от человека, у которого накопление «ошибочных иммунных клонов» приводит к хроническому воспалению и старению, эти грызуны демонстрируют удивительное долголетие. Генетическое редактирование иммунной системы может приблизить человека к их состоянию.

В области онкологии будущее за иммунотерапией, поскольку «иммунная система в принципе у нас существует для того, чтобы находить и убивать опухоль». Важнейшую роль сыграет ранняя диагностика по циркулирующей опухолевой ДНК, позволяющая выявлять рак на стадии, когда он еще совершенно безопасен.

Несмотря на впечатляющие перспективы, Алексеенко отмечает этические ограничения: «Я как биолог не против генетически редактировать человека, но этика, мне кажется, даже к 2050 году не позволит это сделать».

Интересные перспективы Логунов видит в изучении животных, устойчивых к инфекциям, например летучих мышей: «Они действительно уникальные существа — могут переносить бешенство, ковид, Эболу, и они от этого не умирают», — констатировал Логунов

Интересные перспективы Логунов видит в изучении животных, устойчивых к инфекциям, например летучих мышей: «Они действительно уникальные существа — могут переносить бешенство, ковид, Эболу, и они от этого не умирают», — констатировал Логунов

«Нам обязательно нужно делать про запас вакцины…»

Следующий докладчик доктор биологических наук, заместитель директора центра им. Гамалеи Денис Логунов обратился к темам более насущным. Он представил стратегический подход к подготовке к будущим пандемиям. Ученый выделил два ключевых направления: создание запасов вакцин против известных патогенов и развитие быстрых технологий производства, прежде всего матричных рибонуклеи́новых кислот (мРНК) и векторных платформ, т. е. вакцин, которые доставляют в клетки организма человека безвредный вирус для укрепления иммунитета.

«Нам обязательно нужно делать про запас вакцины, то есть вот так проспективно думать о том, что уже сегодня существует», — подчеркнул Логунов. «Договориться с природой» не удастся, новые инфекции будут возникать регулярно, и к этому нужно быть готовыми.

Интересные перспективы Логунов видит в изучении животных, устойчивых к инфекциям, например летучих мышей: «Они действительно уникальные существа — могут переносить бешенство, ковид, Эболу, и они от этого не умирают», — констатировал Логунов. Однако он скептически относится к применению этих механизмов у человека, отмечая этические ограничения.

Таким образом, стратегия борьбы с будущими пандемиями, по мнению ученого, должна основываться на практических решениях — создании технологических заделов и быстром реагировании, а не на попытках радикально изменить природу взаимодействия человека и патогенов.

К 2050-м годам в лабораториях могут появиться роботы-андроиды, и в пользу их человекообразного облика говорит долгая эволюция

К 2050-м годам в лабораториях могут появиться роботы-андроиды, и в пользу их человекообразного облика говорит долгая эволюция

«Развитие медицины очень сильно ограничивается развитием оборудования…»

Видение медицины середины XXI века должно кардинально отличаться от современного и этот переход можно сравнить со сменой парадигмы в IT-сфере, предположил руководитель направления «Нанобиомедицина» Университета «Сириус» Максим Никитин. Если прежняя модель, восходящая к концепции «магической пули» Пауля Эрлиха, была сфокусирована на точечном воздействии на конкретные мишени подобно простому алгоритму, то будущее за подходом, который рассматривает организм как сложную нейросеть. «Сейчас, когда нейронки появились, все уже, я думаю, легко оценивают, насколько они круче дают результат, чем алгоритмические сущности», — провел понятную параллель ученый.

Это означает фундаментальный сдвиг от диагностики отдельных заболеваний к комплексному анализу здоровья в целом, где необходимо учитывать взаимодействие тысяч молекул по принципу «все со всеми».

Однако этот прорыв невозможен без революции в оборудовании, которое сегодня является главным ограничителем, констатировал ученый. Каждый скачок в чувствительности приборов открывает новое измерение в понимании жизни, и следующая задача для нового поколения — создать принципиально новые системы, способные проанализировать невообразимые массивы биологических данных. «Тот, кто придумает, как проанализировать такое гигантское количество молекул в нашем организме, тот и выиграет», — заявил Никитин.

Этот технологический рывок тесно связан с автоматизацией. Ученый прогнозирует, что к 2050-м годам в лабораториях могут появиться роботы-андроиды и в пользу их человекообразного облика говорит долгая эволюция. Параллельно с роботизацией решается и другая фундаментальная задача — синтез генов. «Мы как человечество очень плохо умеем синтезировать гены», — признал Никитин.

Он подчеркнул, что решение этой проблемы даст колоссальный толчок всей биотехнологии.

Технология биопечати, еще недавно казавшаяся совершенно фантастической, сегодня переживает период бурного развития и уже переходит из стен лабораторий в реальную клиническую практику

Технология биопечати, еще недавно казавшаяся совершенно фантастической, сегодня переживает период бурного развития и уже переходит из стен лабораторий в реальную клиническую практику

Думать на два шага вперед

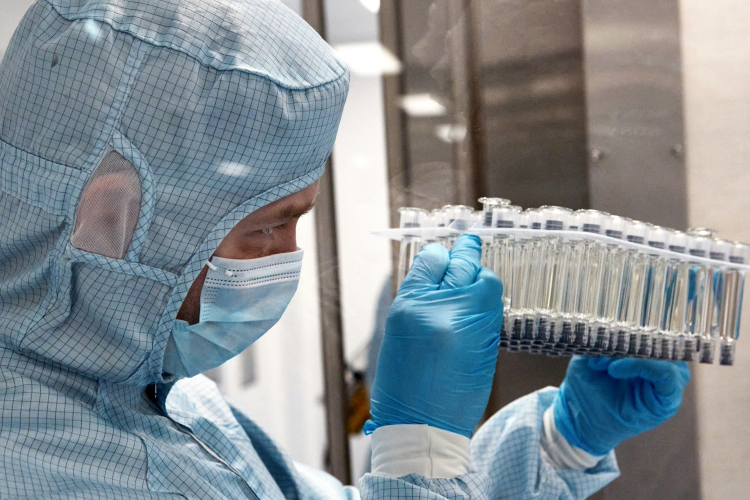

Технология биопечати, еще недавно казавшаяся совершенно фантастической, сегодня переживает период бурного развития и уже переходит из стен лабораторий в реальную клиническую практику. Как рассказал соучредитель и управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани, истоки технологии лежат в простом наблюдении за обычным печатным принтером. Ученые заметили, что диаметр форсунки, через который проходят чернила, сопоставляется с диаметром клеток, и решили попробовать печатать клеточными растворами. Эта, казалось бы, простая идея дала старт целому направлению, и с 2003 года началось его стремительное развитие.

Однако, как отмечает Хесуани, сложные технологии, объединяющие инженерию, биоматериалы и клеточную биологию, развиваются скачкообразно, а не линейно. Яркий пример — открытие индуцированных стволовых клеток, за которое в 2012 году была присуждена Нобелевская премия. Казалось, это сулило взрывной прогресс, но на практике такого взрыва пока мы не наблюдаем, потому что разные компоненты технологии развиваются неравномерно. Сегодня, например, медицинская робототехника сильно обошла индустрию создания биологических материалов.

Уже существуют и проходят клиническую апробацию в России робоманипуляторы, способные печатать ткани прямо внутри тела человека, в режиме реального времени, подстраиваясь под движение грудной клетки пациента с помощью систем искусственного интеллекта.

Несмотря на технологические барьеры, биопечать уже демонстрирует впечатляющие практические результаты. Речь идет о восстановлении барабанной перепонки, когда пациентам возвращают слух с помощью тканеинженерных конструкций. Более того, Россия входит в топ-3 стран мира, где в клиниках открываются специализированные лаборатории биопечати для лечения пациентов, наряду с Австралией и Францией. Эксперт оптимистичен, он выразил надежду, что к 2050 году биопечать станет настолько обыденным явлением в нашей стране, что даже войдет в перечень медицинских услуг, оказываемых по полису ОМС.

Взгляд в будущее, по мнению Хесуани, открывает еще более фантастические перспективы. Компания активно работает над созданием роботов-хирургов нового поколения, которые будут объединять «субтрактивные технологии, то есть технологии иссечения, и аддитивные технологии, то есть технологии печати». Это позволит за одну операцию удалять патологическую ткань и сразу печатать на ее место здоровую. Такой прорывной подход — часть философии компании. «Когда ты видишь конкурирующие технологии, что делать? Пытаться догнать или пытаться подумать на два шага вперед, вообще откинуть все, что есть, и попытаться создать новое. И на самом деле мы больше стараемся держаться второго пути. И поэтому у нас появились роботические системы, печатающие внутри организма. Поверьте, когда мы показали первые концепты в 2015 году, мы даже в своем сообществе биофабрикации показались сумасшедшими людьми», — сказал ученый

Сегодня эти технологии уже проходят клинические испытания, а биопринтеры успешно работают на борту Международной космической станции.

Сферы применения биопечати выходят далеко за рамки регенеративной медицины. Хесуани упомянул о создании «биоботов» — гибридов биологической и синтетической ткани — и развитии «органоидного интеллекта», где культивируемые мозговые органоиды используются для решения математических задач, открывая путь к созданию биокомпьютеров. Не осталась в стороне и пищевая промышленность. Хесуани пояснил, что его компания разработала гибридную систему для создания пищевых продуктов, печатая волокна из растительного белка и нанося на них клеточный материал. Эта технология уже находит коммерческое применение, например, в Китае.

Будущее российской медицины

Пока ученые рассуждают о далеких 2050-х, реальные изменения в медицине должны произойти гораздо раньше. Как убеждена Ольга Кобякова, директор Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения минздрава РФ, уже в ближайшие пять лет мы станем свидетелями рутинного применения прорывных технологий, которые кардинально изменят ландшафт здравоохранения. По ее мнению, катализатором этой трансформации выступят две ключевые силы: искусственный интеллект и квантовые вычисления, а главное — их синергия.

Эти технологии обладают уникальной способностью кратно ускорять всю научно-технологическую цепочку. Если сегодня на вывод нового лекарства на рынок уходит 10–15 лет, то благодаря этим инструментам сроки могут сократиться до 5–7 лет, а в будущем — стать еще меньше. Кобякова обратила внимание на формирование мощных консорциумов, объединяющих IT-гигантов, такие как IBM и Google, с ведущими медицинскими центрами, как Клиника Кливленда, и фармацевтическими компаниями вроде Moderna. За этим нужно не просто следить — надо активно включаться, чтобы не отстать.

Однако самая сложная задача лежит не в области технологий, а в сфере системных преобразований. «Развитие дорогостоящих биотехнологий кратно увеличит разрыв между богатыми и бедными странами, между богатыми и бедными людьми. Об этом нужно думать уже сейчас», — предупредила она.

Яркий пример — препарат для лечения спинально-мышечной атрофии, одна инъекция которого стоит астрономические 93,5 млн рублей. Технология есть, но ее доступность — критическая проблема.

Чтобы система здравоохранения смогла принять это будущее, необходимы конкретные шаги. Нужно ускорить регуляторные процедуры, сохраняя свойственный медицине принцип «не навреди», но понимая, что конкурентоспособность требует гибкости. Требуется адекватное финансирование НИОКР и, что крайне важно, коренная перестройка образования. «Нам нужны специалисты с гибридными компетенциями, — сказала Кобякова. — Врач будущего должен не бояться цифровых технологий, понимать, как работать со сложными системами, искусственным интеллектом и квантовыми вычислениями». На этом пути остаются барьеры: технические ограничения, высокая стоимость, дефицит кадров и отсутствие стандартизации.

Комментарии 2

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.