В казанской галерее современного искусства «БИЗОN» проходит выставка российско-китайского художника Си Ло «Всегда время пить чай». На ней представлена новая серия его живописных и графических работ, посвященных Великому чайному пути. В произведениях художника влияние европейской классической художественной школы и восточного мировосприятия синтезируется с магическим реализмом и наследием абсурдистов. «Давайте спросим себя, почему слово «чай» на русском, китайском и татарском звучит одинаково?» — задается вопросом Си. В интервью «БИЗНЕС Online» он рассказал о колоритных образах татарских купцов в солнцезащитных очках, объяснил, почему чай — метафора круговорота жизни и как чак-чак превратился в архитектурную достопримечательность.

Си Ло: «В Казани появилась своя чайная культура. Например, здесь чай пьют с молоком, как и кочевники, монголы, англичане или тибетцы. А еще обязательно со сладостями, особенно с чак-чаком. Эти особенности я попытался изобразить в картинах»

Си Ло: «В Казани появилась своя чайная культура. Например, здесь чай пьют с молоком, как и кочевники, монголы, англичане или тибетцы. А еще обязательно со сладостями, особенно с чак-чаком. Эти особенности я попытался изобразить в картинах»

«Си Цзиньпин напомнил о том, что Великий чайный путь проходил через Казань»

— Си, на выставке «Всегда время пить чай» в галерее «БИЗON» представлены твои новые произведения. Как возникла идея посвятить целую серию работ Великому чайному пути?

— Надо поблагодарить галерею «БИЗОN», с ними очень приятно работать. В прошлом году у меня была здесь выставка «Ковчег» — там были весьма тревожные мотивы. В этот раз мы решили выбрать более позитивную тему.

Чайный путь на моих полотнах — это метафора развития отношений между нашими странами в бизнесе, дипломатии, человеческих отношениях. Давайте спросим себя, почему слово «чай» на русском, китайском и татарском языках звучит одинаково? Великий чайный путь на выставке предстает не как статичная дорога, а как живой организм, пульсирующий энергией, связывающий прошлое, настоящее и будущее. Здесь есть место как для лирики, так и для иронии.

— Какую роль сыграла Казань в истории Великого чайного пути?

— В прошлом году на саммит БРИКС в Казань приехали многие мировые лидеры, в том числе и Си Цзиньпин. Он напомнил о том, что Великий чайный путь проходил через ваш город. Сам я, честно говоря, не знал об этом — интересное открытие!

В Казани появилась своя чайная культура. Например, здесь чай пьют с молоком, как и кочевники, монголы, англичане или тибетцы. А еще обязательно со сладостями, особенно с чак-чаком. Эти особенности я попытался изобразить в картинах.

Чем я вдохновлялся? Понятное дело, я люблю супрематизм и символизм. Еще футуризмом, творчеством Владимира Маяковского и абсурдизмом Даниила Хармса. Если связать все это с китайской культурой, получается любопытный синтез, что-то вроде декаданса — перехода из одного времени в другое. Он интересен тем, что лирично вспоминает о прошлом, хотя настоящее и будущее еще не сформировалось. Я вырос в той среде, где отчетливо ощущался этот переходный период, и мне интересно с помощью синтеза образов передать ассоциативный ряд с наложением одной ассоциации на другую.

У России и Китая исторически была тесная связь. История такого города, как Харбин (столица самой северной провинции Китая Хэйлунцзян — прим. ред.), яркое тому свидетельство. Харбин находится рядом с Россией, поэтому в местном диалекте можно найти много русских слов. Табак, ведро, платье… В целом Харбин выглядит как русский город, там даже есть православный собор Святой Софии. А горнолыжный курорт неподалеку называется Ябули: на самом деле это слово «яблони», потому что там росло много яблонь.

— Возросло ли внимание к китайскому искусству в России?

— Внимание возрастает не только к китайском искусству, но и к Азии в целом. Многие хорошие китайские художники начали выставляться в России, российские художники тоже приезжают в Китай, а галереи участвуют в китайских художественных ярмарках. Мое искусство в этих контекстах становится все более актуальным в России.

Культура, в том числе и изобразительное искусство, — самое сильное оружие. Без искусства чем мы отличаемся от животных? Это вещь, которую ты не можешь полностью использовать — съесть, согреться, сжечь и так далее. От нее можно получить только духовное наслаждение, что всегда было важно в человеческой жизни. Без искусства невозможно жить осознанно.

«Здесь изображены именно татарские купцы, и я хотел показать, какие они крутые, немного на понтах»

«Здесь изображены именно татарские купцы, и я хотел показать, какие они крутые, немного на понтах»

Татарские купцы в солнцезащитных очках, китайский зодиак и «архитектурный» чак-чак

— Почему чай стал центральной метафорой круговорота жизни в новой серии работ?

— В Китае следят за здоровьем и хорошо разбираются в полезных свойствах чая. Китайская медицина не то же самое, что европейская, где ты можешь сделать укол и сразу вылечиться. В Китае принято постоянно ухаживать за своим здоровьем. По сути, ты просто совершаешь физический круговорот жизни — заботишься о себе и с помощью этого продлеваешь жизнь, обновляешься. Чай — один из неочевидных элементов, благодаря которым китайцы сохраняют физическое и ментальное здоровье.

Выставка «Всегда время пить чай» стала единой вселенной, основа которой — чайный путь. У живописных полотен даже нет названия, просто нумерация, потому что я люблю делать серийные работы. Я использую такой прием, чтобы растянуть интересную тему в свое удовольствие, выстроить из нее целую историю, создать цельный нарратив.

— Расскажи о главных героях новой серии. Почему, например, купцы, изображенные на картинах, носят солнцезащитные очки?

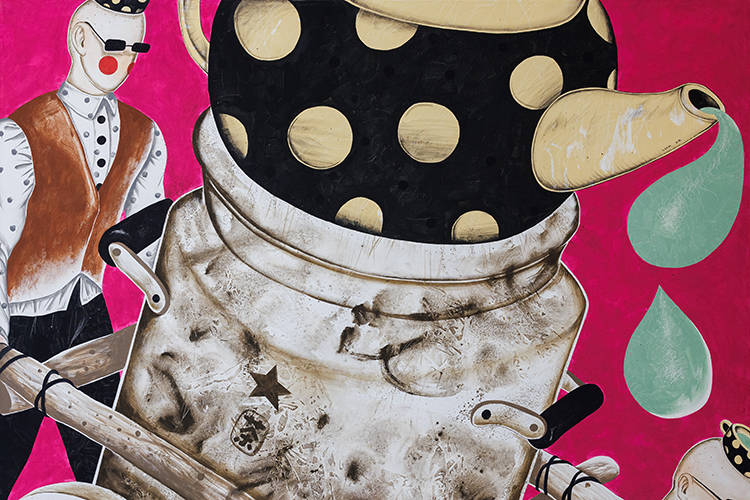

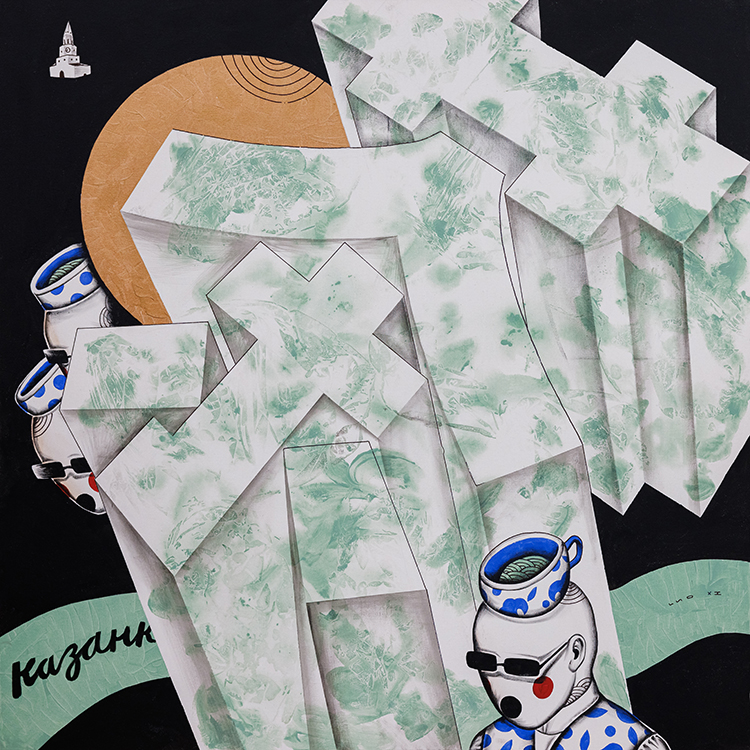

— Здесь изображены именно татарские купцы, и я хотел показать, какие они крутые, немного на понтах (смеется). Мне было важно соединить конец XIX века с современностью, и очки как важная деталь помогли дать ощущение вне времени, а оно в свою очередь дало эстетику другого художественного мира, в котором я живу.

У купцов на голове тюбетейки, но я решил использовать прием художника Рене Магритта (Рене Магритт — бельгийский художник-сюрреалист — прим. ред.) и представил, что тюбетейка может быть и кружкой. И как же без самовара? Самовар с символом звезды и советский чайник — именно с помощью этих аутентичных предметов мне хотелось передать это ощущение «вне времени».

Конечно, я решил сыграть еще и на том, чтобы вещественный мир на картинах был в разных масштабах. Игра масштаба для меня важна: когда что-то маленькое превращается в нечто большое, а что-то большое — во что-то очень маленькое. Как в произведении Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», к которому отсылает название нашей выставки. В этих приемах прослеживается монументальная эстетика. Иногда посмотришь на какой-то маленький камень, а он настолько монументально выглядит, что в нем целая Вселенная заключена. По идее, самовар и чайник должны быть меньше, чем человек, но я увеличиваю предметы, используя сюрреалистические приемы.

«В произведениях, которые будут представлены в галерее «БИЗON», я изобразил зайца, мышь и лошадь. В Китае есть традиция использовать в чайной церемонии не только функциональные предметы, но и декоративные — их часто делают в форме различных животных»

«В произведениях, которые будут представлены в галерее «БИЗON», я изобразил зайца, мышь и лошадь. В Китае есть традиция использовать в чайной церемонии не только функциональные предметы, но и декоративные — их часто делают в форме различных животных»

— Какую роль играет китайский зодиак в твоих работах?

— В произведениях, которые будут представлены в галерее «БИЗON», я изобразил зайца, мышь и лошадь. В Китае есть традиция использовать в чайной церемонии не только функциональные предметы, но и декоративные — их часто делают в форме различных животных.

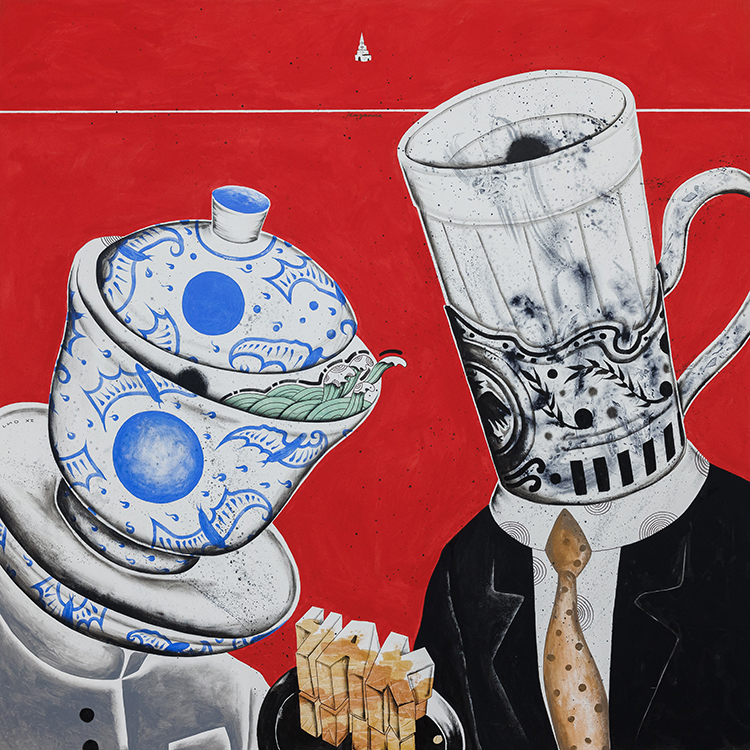

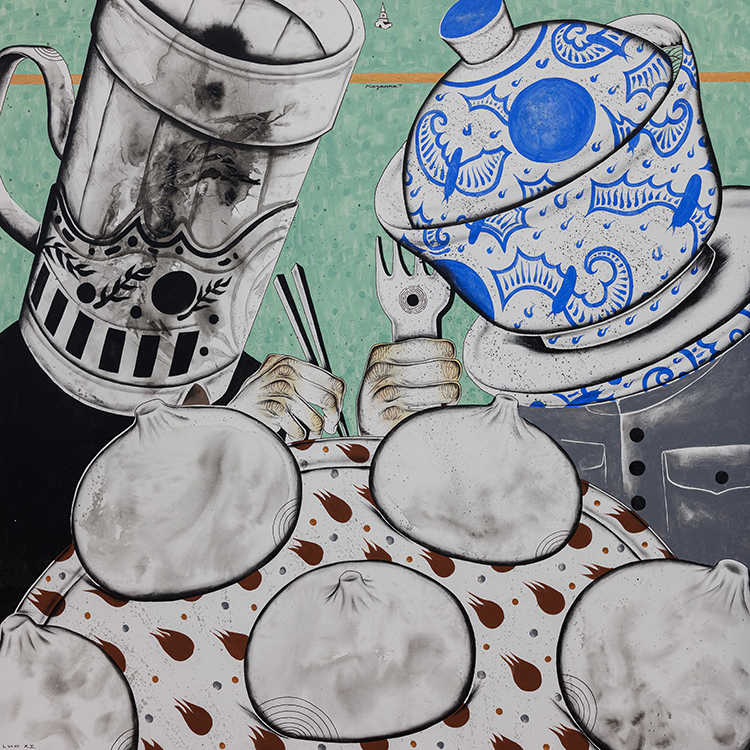

На этих полотнах есть отличительные узоры, которые наносили на китайский фарфор и татарские чайники. В китайском фарфоре в основном используют два цвета — белый и синий. Фарфоровая история тоже очень длинная, она приходила в Восточную Азию, Узбекистан, Азербайджан, доходила и до мусульманских стран, и, конечно же, до Татарстана. Здесь, на берегах Волги, появились свои узоры и своя орнаментальная культура в керамике.

«Когда Си Цзиньпин приезжал в Казань в прошлом году и его угощали чак-чаком, он сказал, что в Китае такое блюдо тоже есть. Это правда, но оно не настолько вкусное, потому что настоящий мед в него не добавляют»

«Когда Си Цзиньпин приезжал в Казань в прошлом году и его угощали чак-чаком, он сказал, что в Китае такое блюдо тоже есть. Это правда, но оно не настолько вкусное, потому что настоящий мед в него не добавляют»

— Появление чак-чака в сюжетах картин рядом с дипломатами — это символ гостеприимства или нечто большее?

— Для меня чак-чак — это очень позитивный образ, связанный с Татарстаном. Когда Си Цзиньпин приезжал в Казань в прошлом году и его угощали чак-чаком, он сказал, что в Китае такое блюдо тоже есть. Это правда, но оно не настолько вкусное, потому что настоящий мед в него не добавляют.

В своих работах с помощью чак-чака я отразил любовь к архитектуре. На одной из картин заметно, что два моих персонажа (один символизирует Китай, другой — Россию) с любопытством указывают на чак-чак, будто бы находясь на экскурсии по Казани. Чак-чак, таким образом, становится архитектурной достопримечательностью!

«На одной из картин заметно, что два моих персонажа (один символизирует Китай, другой — Россию) с любопытством указывают на чак-чак, будто бы находясь на экскурсии по Казани. Чак-чак, таким образом, становится архитектурной достопримечательностью!»

«На одной из картин заметно, что два моих персонажа (один символизирует Китай, другой — Россию) с любопытством указывают на чак-чак, будто бы находясь на экскурсии по Казани. Чак-чак, таким образом, становится архитектурной достопримечательностью!»

«В России смерть воспринимается в хорошем смысле спокойнее»

— Твои персональные и коллективные выставки проходили в Пекине и Шанхае, во многих странах Европы. Расскажи подробнее о наиболее значимых проектах.

— Если говорить о китайской системе, здесь важную роль играет участие в союзе художников, в таких выставках я участвовал дважды. В Китае раз в четыре года, как Олимпиада, проходит всенациональная, всекитайская выставка искусств. В одном городе мы показываем станковое искусство, в другом — архитектуру, в третьем — монументальное искусство. Меня выбрали 2 раза — в 2014-м и 2018-м, и я всегда подавался на монументальное искусство. Такие выставки — значимое событие внутри Китая, благодаря которому в свое время я попал в союз художников.

Также в Китае у меня были персональные выставки в частных галереях. С шанхайской галереей Astra Art у нас тоже сложилось приятное сотрудничество — это одна из молодых, но самых лучших галерей в Шанхае. На последней выставке я был увлечен темой лабиринта. Это снова из-за любви к архитектуре. И если говорить о философском прочтении, так я показываю свой путь — не только творческий, но и личные поиски. Этот путь стал отражением моей любви к некоторым философам — Мартину Хайдеггеру, Артуру Шопенгауэру, Альберу Камю, Жан-Полю Сартру.

В Пекине тоже есть молодая и перспективная галерея, которая работает с разными художниками. Я арендую у нее мастерскую в арт-районе 798 (арт-зона в северо-восточной части Пекина на территории полузаброшенного завода — прим. ред.). Раньше там был завод, и помещение превратили в галерейную среду, очень напоминает московский ЦСИ «Винзавод».

Важно сказать, что в прошлом году моя работа была представлена в парижском Лувре — в пространстве, которое находится под знаменитой стеклянной пирамидой.

«Я часто использую прием сюрреалистов, в котором простая жизнь становится игрой в шахматы или в го»

«Я часто использую прием сюрреалистов, в котором простая жизнь становится игрой в шахматы или в го»

— Как китайская публика воспринимает твои работы?

— Я часто использую прием сюрреалистов, в котором простая жизнь становится игрой в шахматы или в го. Тема игры и лабиринта хорошо воспринимается в китайском культурном коде. А тема жизни и смерти для китайцев слишком тяжела, потому что они не хотят думать об этой тяжести. В русском культурном коде эта тема неизбежна — в истории, религии, кинематографе и литературе. В России смерть воспринимается в хорошем смысле спокойнее. Надо воспитывать такое самоощущение, чтобы осознанно жить. Кстати, я вырос в Питере и во времена студенчества жил в студии-мастерской в коммунальной квартире. Там антураж просто идеально подходил под атмосферу романов Достоевского…

— Какие тенденции можешь выделить на китайском арт-рынке? Насколько он активен, в чем его основные особенности и отличия от европейского или российского?

— В Китае очень похожая с Россией история арт-рынка. Когда Советский Союз развалился, на арт-рынке появились художники, которые застали два разных периода. В Китае был не развал, а реформы Дэн Сяопина. Ему большой респект (смеется). Если бы не он, то Китай выглядел бы как Северная Корея сейчас. Благодаря реформам можно было строить капитализм внутри Китая. Так получилось, что там переняли европейскую систему арт-рынка, но, по сути, современное искусство в китайской системе координат немного чужеземно, потому что постмодерн — это все-таки больше явление европейской культуры.

Второе — в Китае не так давно существует арт-рынок, максимум 35–40 лет. В Европе он, по сути, работает уже много столетий, в США активно развивается с середины XX века. Там еще со времен Марка Ротко и Джексона Поллока уже понимали ценность искусства и систему его капитализации.

Еще год назад на арт-рынке Китая был бум покупательской активности, но сейчас продаж стало значительно меньше. Мне кажется, у этого есть свои плюсы — так рынок сможет отфильтровать вторичное и некачественное искусство. Хороший коллекционер, кстати, всегда работает таким образом: если не разбирается в искусстве, то ищет специалистов либо сам начинает во все вникать. Важно понимание, что работа вырастет в цене, потому что это культурное явление.

Фото: Сергей Елагин

— А в России коллекционеры разбираются в искусстве?

— Мне кажется, больше, чем в Китае. В России все-таки у коллекционеров больше насмотренности. Это естественно — русская культура еще со времен Петра I часто работала с Европой, благодаря чему появилось много общего и стало легче фильтровать хорошее от плохого. В Китае совсем другой культурный код. Скорее всего, китайцы будут очень хорошо разбираться в каллиграфии и китайской живописи гохуа, так же как русский человек — в творчестве передвижников.

— Насколько активно китайские галереи и музеи инвестируют в современных художников? Есть ли там поддержка для молодых авторов или она ориентирована только на признанных мастеров?

— Китайское государство поддерживает молодых художников. Буквально два года назад я участвовал в конкурсе, названном в честь знаменитого китайского художника Ло Чжунли. Он ориентирован на молодых выпускников университетов. Я тоже подал заявку и попал в тридцатку авторов, отобранных со всего Китая. После этого была выставка в городе Чанша, и известный китайский музей выкупил мою работу.

«Мои родители оба художники»

«Мои родители оба художники»

«Отец писал каллиграфию, а на отдельном листе была моя графика. Эту книгу подарили Путину и Си Цзиньпину»

— Вернемся к выставке в «БИЗОNе». В экспозицию вошли графические работы, которые ты выполнил в соавторстве с отцом, китайским каллиграфом Ло Лэем. Это первый ваш совместный опыт работы?

— Мои родители — оба художники. Они познакомились в китайском институте, будучи однокурсниками. Мама занималась живописью, но, к сожалению, больше следила за домом и в карьерном плане не сильно преуспела. Отец — художник-каллиграф. Ему посчастливилось делать работу с издательством «Редкая книга», где создают произведения искусства ручной работы для коллекционеров. К примеру, в 2016 году была групповая выставка в Эрмитаже на китайскую тему «Тридцать шесть стратагем», где также участвовал мой отец. Первую книгу подарили Владимиру Путину, а вторую оставили в коллекции Эрмитажа.

Мой первый опыт работы с отцом приходится на 2018-й. В год 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева нам заказали сделать книгу. Некоторые стихи в прозе писателя были специально переведены на китайский язык, отец писал каллиграфию, а на отдельных листах была моя графика. Есть всего три экземпляра этой книги. Один подарили Владимиру Путину, второй — Си Цзиньпину, третий остался у меня на память.

Для выставки в «БИЗОNе» мы впервые с отцом совместили каллиграфию с графикой на одном листе. Это была интересная задача, потому что визуально надо было правильно все скомпоновать. Отец выбрал 17 отдельных фраз из классического китайского текста «Древний чайный и лошадиный путь». Я сначала рисовал графику и примерно представлял, где должна быть каллиграфия, а уже после отец благодаря ассоциативному ряду подбирал нужную фразу.

— Почему твоя семья в 90-х решила переехать в Петербург?

— Главный фактор — дружба народов в советское время, когда в Китае появилось несколько поколений фанатов русской культуры. В то время, если спросить у 80-летнего китайского деда, как спеть «Подмосковные вечера» или «Катюшу» на китайском, он бы сразу вам спел. Мои родители переезжали именно в Петербург, потому что это культурная столица. Мама всегда мечтала учиться в академии художеств имени Репина.

— Насколько сильно переезд повлиял на формирование твоей идентичности как художника и человека?

— Очень сильно повлиял. Помню, был конец 1999 года, я учился в первом классе. Из-за того что там совсем другая среда, с меньшим количеством людей, и другие ценности, в младших классах либо ты научишься обижать кого-то, либо обидят тебя. Я два года ходил на кунг-фу к русскому другу моего отца, поклоннику китайской культуры, который отучился в Шаолине, а потом в Санкт-Петербурге открыл бесплатную школу кунг-фу для детей и взрослых. Потом уже, в средней художественной школе при академии художеств, было очень хорошо — там все дети любили рисовать. До сих пор поддерживаю связь со многими друзьями оттуда.

«Переход к современному искусству был и мучительным, и интересным. Я старпер в этом плане: можно заниматься современным искусством только после того, как осознаешь всю ценность академической школы»

«Переход к современному искусству был и мучительным, и интересным. Я старпер в этом плане: можно заниматься современным искусством только после того, как осознаешь всю ценность академической школы»

— Школа при Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, а затем и сама академия — это классическая русская академическая школа. Почему решил углубиться в современное искусство и был ли для тебя болезненным этот переход?

— Очень благодарен в первую очередь средней художественной школе и академии художеств. Вернувшись в Китай, я понял, что фигуративному искусству в Европе уже мало учат, а в России я получил академическое образование.

Переход к современному искусству был и мучительным, и интересным. Я старпер в этом плане: можно заниматься современным искусством только после того, как осознаешь всю ценность академической школы. Всегда чувствуется разница между теми, кто ее прошел, и теми, кто там не учился. Были, конечно, сомнения, нужно ли мне уходить в современное искусство, но в дальнейшем ты находишь свой художественный язык и знаешь, как строится пирамида, стараешься вытачивать собственный стиль до идеала.

— Напоследок важный вопрос: любишь ли ты пить чай и какой у тебя любимый сорт?

— Я люблю тибетский чай. Он варится на молоке, потом туда добавляют масло буйвола, а также орехи, соль, сахар и жидкое яйцо. Все смешивают, и получается такой чай. Обычно напиток пьют утром, но он настолько калорийный, что хватает на весь день. Я сам узнал об этом чае буквально пять лет назад. Я уверен, что выставка «Всегда время пить чай» будет интересна всем — даже тем, кто к чаю равнодушен, потому что она затрагивает темы, выходящие за рамки просто напитка и его истории.

Комментарии 3

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.