«Есть многочисленные исследования отдельных культур, проводятся тюркологические конференции, выпускаются сборники научных работ и журналы по тюркологии. То есть каждая тюркоязычная культура исследуется, и даже группы тюркоязычных культур исследуются. Однако изучение общей тюркской культурной общности почти отсутствует», — констатировала профессор Казахского национального университета им. Аль-Фараби Чимиза Ламажаа на семинаре по татароведению, который проходил в Казани. Ученые из России и зарубежья обсудили, в каком направлении нужно работать в общем тюркском пространстве, специфичную судьбу татар Башкортостана и заботу Германии о своих соплеменниках, живущих в РФ. Подробнее — в материале «БИЗНЕС Online».

На прошлой неделе в Академии наук РТ проходил V международный научно-практический семинар с громким названием «Татароведение в ситуации смены парадигм: теория, методология, практика»

На прошлой неделе в Академии наук РТ проходил V международный научно-практический семинар с громким названием «Татароведение в ситуации смены парадигм: теория, методология, практика»

Какие «татарские вопросы» волнуют ученых

Ученые из разных уголков мира съехались на прошлой неделе в Академию наук РТ, где проходил V международный научно-практический семинар с громким названием «Татароведение в ситуации смены парадигм: теория, методология, практика». На форуме Института языка, литературы и искусства им. Ибрагимова (ИЯЛИ), казалось бы, должны собраться ученые, специализирующиеся на «татарских вопросах». Однако специалисты из России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Турции и Узбекистана охватили темы общего тюркского мира, но нашлось место и этнической самоидентификации населения Марий Эл, и жизни поволжских немцев, и удмуртскому литературному этнофутуризму.

По словам директора ИЯЛИ Ильгиза Халикова, в последнее время интерес к татароведению возрастает как в научных центрах Москвы и Санкт-Петербурга, так и в регионах. Однако основные территории, где продолжают изучать все, что связано с титульным народом Татарстана, — это РТ, Башкортостан и Тюменская область. Именно там традиционно сосредоточен высокий научный потенциал, который необходимо не только сохранять, но и развивать на современном уровне. Важным аспектом также является междисциплинарный характер исследований, особенно в региональных научных центрах.

По словам директора ИЯЛИ Ильгиза Халикова, в последнее время интерес к татароведению возрастает как в научных центрах Москвы и Санкт-Петербурга, так и в регионах

По словам директора ИЯЛИ Ильгиза Халикова, в последнее время интерес к татароведению возрастает как в научных центрах Москвы и Санкт-Петербурга, так и в регионах

Во время двухдневного форума местные ученые обменивались опытом с коллегами из других регионов, а те представляли свои достижения в области языкознания и смежных дисциплин. Одной из актуальных задач является освоение цифровых технологий в лингвистике, что уже успешно реализуется в Москве и Петербурге. А коллеги из других регионов делились своими практиками по сохранению и развитию этносов. Например, в Марий Эл, Чувашии и Мордовии вопросы этнолингвистики, сохранения языковых и культурных традиций стоят не менее остро, чем в Татарстане.

«Последние годы мы активно занимаемся переводом наших трудов на русский язык. Наши коллеги из Урала и Поволжья благодарят за то, что у них появилась возможность прочитать наши труды на русском языке, углубить свои знания, проводить параллели и выходить на совместные проекты», — отметил директор ИЯЛИ в разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online».

Что касается Татарстана, то, по словам Халикова, в республике избрана позитивная тенденция — «татароведение поднялось на уровень институциональности». В настоящее время изучением данной темы занимаются не только ИЯЛИ, но и институт истории им. Марджани, институт татарской энциклопедии и регионоведения, институт археологии им. Халикова, что свидетельствует о повышении статуса и эффективности этой научной области.

Во время двухдневного форума местные ученые обменивались опытом с коллегами из других регионов, а те представляли свои достижения в области языкознания и смежных дисциплин.

Во время двухдневного форума местные ученые обменивались опытом с коллегами из других регионов, а те представляли свои достижения в области языкознания и смежных дисциплин.

Кого считать татарским писателем и кто такой тюркополит

Пленарное заседание началось с выступления ведущего научного сотрудника института истории им. Марджани Альфии Галлямовой, которая рассказала об экстерриториальных группах татар, сформировавшихся в основном после революции.

«В содержательном пуле истории татарского народа выделились четыре актуальные для историков группы, — начала доктор исторических наук. — Первая группа — татары ТАССР. Вторая — татары Поволжья и Приуралья, оказавшиеся после 1920 года за пределами ТАССР, хотя до этого представляли единый, естественно сложившийся на протяжении столетий этнический ареал с татарами татарской автономии. Третья — татарские диаспоры на территории СССР, образованные в советский период в результате бурных процессов индустриализации и освоения новых земель. Четвертая — татары дальнего зарубежья».

В советское время история татар изучалась через призму коммунистической идеологии, и акцент делался только на татарах, проживающих в ТАССР. Так, по словам Галлямовой, ученому Зямилю Гильманову обком КПСС запретил включать в свою книгу «Герои Советского Союза – наши земляки» соплеменников, живущих за пределами Татарстана. «Специфична судьба татар Башкортостана, которым пришлось противостоять не только процессам русификации, но и башкиризации», — заявила выступающая.

В советское время история татар изучалась через призму коммунистической идеологии, акцент делался только на татарах, проживающих в ТАССР

В советское время история татар изучалась через призму коммунистической идеологии, акцент делался только на татарах, проживающих в ТАССР

Профессор кафедры русской литературы филологического факультета Российского университета дружбы народов им. Лумумбы Гульчира Гарипова попыталась ответить на вопрос: кого считать национальным писателем?

«Татарский писатель, который живет на своей этнической территории, но на русском языке производит, проектирует родную художественную модель мира, — русский или татарский писатель? — ставит вопрос доктор филологических наук и продолжает: — А русский писатель, который никогда не жил в Татарстане или другой национальной республике и не владеет языком, но пытается передать эту национальную модель мира, ассоциируемую с неким образом потерянного рая? В советскую эпоху, мы все знаем, границы у нас были стерты».

В качестве примера Гарипова привела уроженца Кызыла Романа Сенчина — русского прозаика, создавшего «блестящий транскультурный текст, передавая нюансы тувинской модели мира». А Салавата Юзеева, Гузель Яхину и Шамиля Идиятуллина (этнических татар, пишущих на русском) считать русскими или татарскими писателями? По поводу себя Гарипова отметила, что является татаркой по национальности, выросла в Узбекистане, работает в Москве и вместе с тем остается неясным, кем она является — татарским, узбекским или русским ученым. Вопрос риторический.

Главный научный сотрудник Института тюркологии и алтаистики Казахского национального университета им. Аль-Фараби и приглашенный профессор Кабардино-Балкарского госуниверситета Чимиза Ламажаа предложила термин «тюркополит»: «Есть такое понятие — „космополит“. Надеюсь, что можно использовать новое производное слово — „тюркополит“, потому что я этническая тувинка родом из тюркоязычной Тувы. Сейчас работаю в Казахстане, а также с коллегами-тюркологами в Кабардино-Балкарии. И это не говоря о крепнущих связях с коллегами из других тюркоязычных регионов мира».

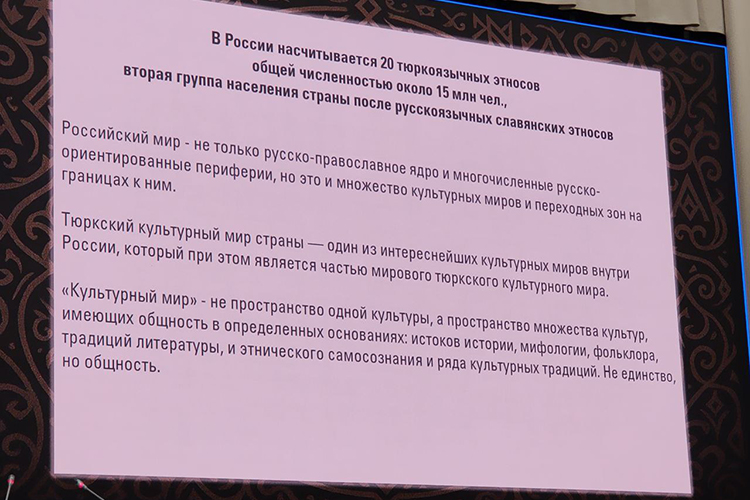

По ее словам, в России насчитывается 20 тюркских этносов, общая численность которых составляет порядка 15 млн человек — это второй по численности этнос после славянского. В то же время, по мнению доктора философских наук, им уделяется недостаточно внимания.

Дарим новый iPhone, Яндекс Станцию Миди или сертификат на покупки за подписку!

Все просто: перейдите в наш бот, нажмите «Старт» и участвуйте в розыгрыше!

Реклама. ООО «БМ Холдинг» erid: 2SDnjd1edfL Правила. Итоги — 13 октября

«Есть многочисленные исследования отдельных культур, проводятся тюркологические конференции, выпускаются сборники научных работ и журналы по тюркологии. То есть каждая тюркоязычная культура исследуется, и даже группы тюркоязычных культур исследуются. Однако изучение общей тюркской культурной общности почти отсутствует», — констатирует Ламажаа.

В свою очередь, доцент кафедры тюркологии и теории языка Казахского национального университета им. Аль-Фараби Карлыгаш Айдарбек затронула тему унификации терминологии в тюркских языках, что, по ее мнению, могло бы стать хорошим примером для объединения тюркской научной мысли.

Профессор Российского государственного гуманитарного университета Елена Зейферт занимается этнической картиной мира поволжских немцев

Профессор Российского государственного гуманитарного университета Елена Зейферт занимается этнической картиной мира поволжских немцев

О поволжских немцах замолвите слово…

На семинар в Казань съехались не только ученые, изучающие титульные народы национальных республик России. Так, профессор Российского государственного гуманитарного университета Елена Зейферт занимается этнической картиной мира поволжских немцев. По ее словам, приток немцев в Россию начался при Петре I, а Екатерина II, будучи сама немкой, активно приглашала соотечественников заселять неосвоенные земли Поволжья. При советской власти вплоть до 28 августа 1941 года существовала даже Автономная Социалистическая Советская Республика Немцев Поволжья, но из-за опасений сотрудничества местного населения с наступающими силами фашистской Германии жителей автономии депортировали в Казахскую ССР, Сибирь и на Алтай.

В Казань профессор приехала, чтобы рассказать о своих исследованиях типологических сходств культур татар и поволжских немцев. «На постсоветском пространстве российские немцы освоили практически все жанровые формы литературы. Они начали активно пересекаться с восточными культурами. Сегодня литература российских немцев приобретает общемировой характер как литература, которая освободилась, оздоровилась. Она уже поднимает общечеловеческие вопросы, а не только тему этнической травмы», — отметила доктор филологических наук.

Что касается языка поволжских немцев, то здесь наблюдаются общие проблемы, характерные для многих народов многонациональной России: исчезновение языка, русификация, ассимиляция. Тем не менее, по словам профессора, «в настоящее время дискриминации по отношению к немцам нет».

Сама же профессор — немка по национальности: предки ее семьи переехали в Россию еще в 1766 году. В доме они говорили на гессенском диалекте немецкого языка, однако, попав в Германию, она заметила существенное отличие от литературного языка. В последнее время, по ее словам, российские немцы все активнее задумываются о своей идентичности — молодежь с увлечением изучает второй родной язык. При поддержке Германии в России создаются центры изучения немецкой культуры, и, если у человека есть документы, подтверждающие его немецкое происхождение, курсы для него абсолютно бесплатны.

Комментарии 18

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.