«Большой Алтай» стал сравнительно новым, но уже признанным термином, который имеет целый ряд положительных коннотаций», — констатирует ведущий научный сотрудник Института истории им. Марджани АН РТ Искандер Измайлов, рассказывая о крупных научных симпозиумах, прошедших в середине сентября на Алтае. Их представительность наглядно показывает важность и востребованность темы. О приветственном слове президента России Владимира Путина, открытии нового типа человека и вопросе учебников истории — в материале постоянного автора «БИЗНЕС Online».

Алтай — прародина тюрков:

разворот на Восток и нестареющее невежество.

Панмонголизм! Хоть слово дико,

Но мне ласкает слух оно,

Как бы предвестием великой

Судьбины божией полно.

Владимир Соловьев

«Панмонголизм» (1894)

Искандер Измайлов рассказывает о крупных научных симпозиумах, прошедших в середине сентября на Алтае

Искандер Измайлов рассказывает о крупных научных симпозиумах, прошедших в середине сентября на Алтае

К стихам Владимира Соловьева

Это слова из знаменитого стихотворения Владимира Соловьева, написанные еще в далеком 1894 году, когда даже Китай еще считался «недвижным», а военная опасность Японии была иллюзорной, хотя и тревожила пытливые умы. У потомка знаменитого московского профессора, классика русской историографии и автора монументальной и многотомной «Истории России с древнейших времен», Владимира Сергеевича Соловьева, не так много стихотворений, тем не менее. Философ, по общему признанию, один из самых выдающихся христианских мыслителей XIX века, имел, с одной стороны, последовательные и четкие взгляды на всемирную историю и будущее России, но с другой — из-за этого они казались многим современникам лишенными логики. В частности, очень сложными были его взгляды на судьбу евреев в России, которых он защищал и подвергался за это цензуре, при этом считал плохими людьми «с каменным сердцем».

Не менее сложными были его взгляды на Восток в России и роль России на Востоке. Он считал главной опасностью для судеб страны мусульманскую опасность и в качестве противостоящей силы рассматривал некий панмонголизм. Под этим термином он понимал «восточную» или «желтую опасность» и связывал с вторжением в Европу неких японо-китайско-тибетских сил, как наказание для изнеженной Европы со стороны колонизируемых народов Востока. При этом допускал, что изнурительная борьба, «которую некоторым европейским государствам придётся выдержать против пробудившегося Ислама в Западной Азии, Северной и Средней Африке», облегчит наступление панмонголизма. С этим очистительным наступлением Соловьев связывал наступление конца света, но это уже другая сторона его картины мира, связанная с верой в Апокалипсис и последующем наступлением «царства Божия на земле». То есть, буквально, прежде чем мир возродиться.

Стихотворение «Панмонголизм» было поэтическим отражением идей его последнего труда — «Три разговора. О войне, прогрессе и конце всемирной истории», где он последовательно изложил свои взгляды на историю страны и ее будущее, вложив свои мысли и сомнения в уста пяти человек разных функций и политического опыта. Здесь нет смысла рассматривать весь этот труд. Для нас важно, что эти свои размышления он облек не только в форму философских диалогов по типу Платона или Плутарха, но и в стихотворении, отразившем самую суть его кредо.

Подчеркнем только, что оба сочинения совершили даже некую революцию в общественном сознании, стали лейтмотивом целого направления в общественной мысли России и в определенной мере Советского Союза. Хотя в этом никто и никогда бы не признался. Достаточно прочитать некоторые стихи Валерия Брюсова, чтобы стало заметно влияние идей Соловьева. А «Скифы» Александра Блока вообще являются парафразом и ответом нового мира и нового понимания истории (напомним, что Блок написал свое произведение в 1918 году) на соловьевский «Панмонголизм».

Но в нем есть и новая очистительная струя — стремление к миру и союзу, который провозглашает новая Россия Миру: «Придите к нам! От ужасов войны / Придите в мирные объятья! / Пока не поздно — старый меч в ножны, / Товарищи! Мы станем — братья». В этом произведении есть очевидная отсылка к Александру Пушкину, который, также высказывал сходную мысль, которую Блок сформулировал ярко и образно: «Держали щит меж двух враждебных рас / Монголов и Европы!».

«БИЗНЕС Online» дарит iPhone 17 за подписку!

Переходите по ссылке, подписывайтесь на наши телеграм-каналы и участвуйте в розыгрыше!

Реклама. ООО «БМ Холдинг» 2SDnjcPvraa Правила участия

«Идеи евразийства появились задолго до российской революции»

Подобное понимание места России в мировой истории и ее роли в мировых процессах стало основой идеологии и историософии евразийцев, а через них — к Льву Гумилеву. Если изменить терминологию и представить, что там, где Владимир Соловьев говорил о «панмонголизме», речь должна идти о «туранизме» (т. е. о тюрко-славянском симбиозе), а блоковскую «Скифию» понимать как Россию, где сложился славяно-тюркский симбиоз, то мысли великого провидца, философа и поэта читаются как отклик на последние политические события. Особенно в части его строк: «От вод малайских до Алтая / Вожди с восточных островов / У стен поникшего Китая / Собрали тьмы своих полков».

Конечно, слова «поникшего» в современных условиях следует читать как «воспрявшего», но мы простим автору XIX века недостаток фантазии. Немногие политики еще полвека назад могли бы предсказать нынешний поворот — небывалый рост экономического и политического влияния еще недавно «недвижного Китая», а сейчас активного и динамично развивающегося.

Мысли Соловьева доказывают, что идеи евразийства появились задолго до российской революции. Понимание, что имперские идеи в России отжили свой век и должны модернизироваться. Идеи евразийства должны были создать некую альтернативу советской идеологии и сохранить преемственность с православием и народностью. Долгое время эти идеи никак не вписывались в прокрустово ложе советской идеологии и отвергались официальной наукой. Но в последнее время о них не просто вспомнили — они стали своеобразным лейтмотивом политики и идеологии Российской Федерации.

«Состоялись очередные международные форумы с близким составом участников и сходной повесткой дня, а также с широким представительством многих действующих политиков и общественных деятелей, формирующих повестку дня в идеологии страны»

«Состоялись очередные международные форумы с близким составом участников и сходной повесткой дня, а также с широким представительством многих действующих политиков и общественных деятелей, формирующих повестку дня в идеологии страны»

Одна из реперных точек

Состоявшиеся на Алтае две большие конференции по проблемам тюркологии, и шире — алтаистики, являются свидетельством того тренда, который мы отмечали уже в прошлом году. Состоялись очередные международные форумы с близким составом участников и сходной повесткой дня, а также с широким представительством многих действующих политиков и общественных деятелей, формирующих повестку дня в идеологии страны, что наглядно показывает важность и востребованность данной темы.

Несколько слов о самой терминологии, которая использовалась на всех этих научных форумах — «Алтай» или «Большой Алтай». В контексте подходов организаторов все они так или иначе затрагивают огромную территорию от Закавказья и Средней Азии до Монголии и Якутии, включая тюркские народы Волго-Уральского региона. Конечно, это некая абстракция и неологизм, который в какой-то мере заменяет такие понятия, как «Тюркский мир», «Туран» или даже «Степная Евразия».

«Большой Алтай» стал сравнительно новым, но уже признанным термином, который имеет целый ряд положительных коннотаций. Среди них, как это ни покажется странным, именно его неопределенность, что позволяет применять его на значительную область и при этом менять область применения. А главное, он несет в себе еще один важный теоретический посыл — уточняет некую отправную точку формирования тюркского мира, во всяком случае одну из реперных точек того мира, где тюрки как этноязыковая и культурно-религиозная общность начали свой путь в мировую историю.

Мы уже обсуждали с читателями «БИЗНЕС Online», что многие идеи историко-философского направления евразийства были восприняты современными политиками и идеологами. Во многом это произошло под влиянием президента Российской Федерации Владимира Путина, который проникся ими, видимо, уже достаточно давно, но в последнее время это направление стало особенно четким и ясным. Оно звучит в разных вариациях во многих его выступлениях и интервью, особенно в разговоре с американским телеведущим Такером Карлсоном.

Путин еще раз сформулировал эти свои идеи в приветственном слове к участникам конференции «Алтай — прародина тюрков», где указал, что Евразия является колыбелью многих народов и цивилизаций, имеющих общность исторических судеб, поэтому «ратные и трудовые свершения <...> предков должны стать прочным фундаментом для успешного развития межрегионального и международного взаимодействия и укрепления дружбы и взаимопонимания между народами».

«Путин сформулировал свои идеи в приветственном слове к участникам конференции «Алтай — прародина тюрков», где указал, что Евразия является колыбелью многих народов и цивилизаций, имеющих общность исторических судеб»

«Путин сформулировал свои идеи в приветственном слове к участникам конференции «Алтай — прародина тюрков», где указал, что Евразия является колыбелью многих народов и цивилизаций, имеющих общность исторических судеб»

В такой же тональности были сделаны и приветствия президентов Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Киргизской Республики Садыра Жапарова, полномочного представителя РФ в СФО Анатолия Серышева и главы Республики Алтай Андрея Турчака. Оно было горячо поддержано другими выступавшими учеными, политиками и ректорами вузов, а также всеми участниками международного научного форума. Идеи о том, что общее историческое прошлое должно служить делу мира и согласию, а не быть причиной международных и межгосударственных трений, так или иначе высказывали все выступавшие. Это лучшее свидетельство того, что политика Российской Федерации находится на правильном пути и выдвигает понятные месседжи, которые находят отклик у международной общественности.

«Общий научный тон конференции задал академик РАН Анатолий Деревянко — мэтр нашей археологии, человек заслуженный и признанный мировой наукой»

«Общий научный тон конференции задал академик РАН Анатолий Деревянко — мэтр нашей археологии, человек заслуженный и признанный мировой наукой»

Открытия мирового уровня на Алтае

Главным в повестке дня были, разумеется, научные вопросы. Не буду вдаваться в детали огромного многообразия вопросов, которые затрагивались на буквально десятках научных сессиях. На всех них просто физически не было возможности присутствовать и тем более вникнуть в обсуждаемые вопросы.

Но обо всем по порядку. Общий научный тон конференции задал академик РАН Анатолий Деревянко — мэтр нашей археологии, человек заслуженный и признанный мировой наукой, чьи труды являются прорывными в области изучения древнейшего прошлого человечества. Это особенно приятно подчеркнуть, поскольку Анатолий Пантелеевич еще четверть века назад участвовал в обсуждении научных проблем возникновения и развития Казани. Именно тогда он поддержал открытия казанских археологов и дал положительное заключение на проект резолюции, которая позднее была принята президиумом РАН, став основой для определения даты основания города и самой методики определения дат основания древних и средневековых городов.

Доклад на этом форуме Деревянко сделал об основных результатах комплексных научных исследований в Денисовской пещере на севере Алтайского края, которые увенчались целым рядом научных открытий, в частности был открыт новый тип человека, стоящий между неандертальцем и современным человеком (кроманьонцем). Открытия мирового уровня, сделанные на Алтае, — это свидетельство высокого уровня отечественной науки, которая успешно развивается не только в Москве, но и в других научных центрах, а также того, что Алтай еще не полностью раскрыл свои тайны.

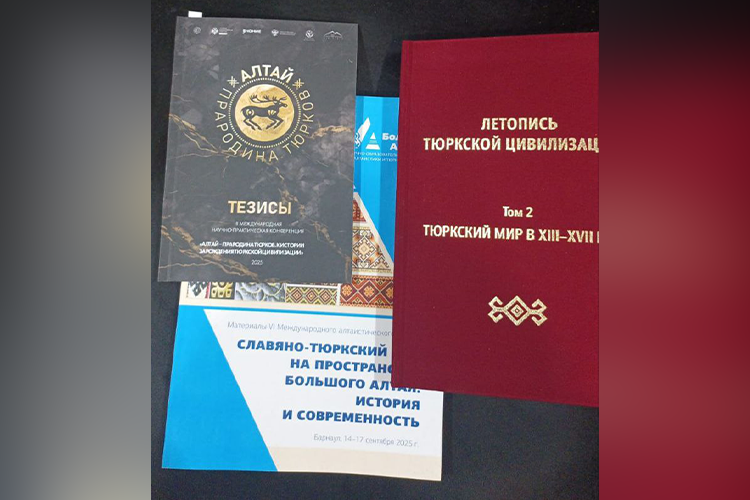

Главным информационным поводом для IV Международного алтаистического форума была публикация второго тома «Летописи тюркской цивилизации». Территориальный и временной охват тома огромный и небывалый: Улус Джучи (Золотая Орда), тюркские государства и народы XVI–XVII веков. Практически целый год шло обсуждение структуры монографии, обсуждение и редактирование текстов. Не будем скрывать, что сама концепция, номенклатура тюркских государств и некоторые вопросы этнокультурной истории вызывали на первых порах серьезные возражения.

«Главным информационным поводом для IV Международного алтаистического форума была публикация второго тома «Летописи тюркской цивилизации»

«Главным информационным поводом для IV Международного алтаистического форума была публикация второго тома «Летописи тюркской цивилизации»

С одной стороны, существуют и пытаются влиять на научные исследования идеи, рожденные в англо-американской историографии. Это концепции об империях как о системе, которая имеет свой центр и периферию. Из центра идут приказы, а окраины снабжают его ресурсами. При этом центр часто представляет собой государство, которое завоевало эти окраины и существует на их эксплуатации. Идея эта была выработана на примере Европы и имеет классические варианты в виде Испании и Великобритании.

Для средних веков адекватность этой системы не так очевидна и иногда дает парадоксальные концепции. По ним Тюркский каганат эксплуатировал Китай, требуя выплат даней, а, например, Золотая Орда существовала за счет русских княжеств. Историческая нелепость подобных конструкций в том, что на Руси просто не было и половины тех ресурсов, которые требовали на поддержание жизни в городах Поволжья и Северного Кавказа. О сути этой системе мы уже говорили, и не раз. Но для некоторых ученых эта аргументация доходит с трудом и им легче действовать в привычном теоретическом пространстве.

Но в данной монографии удалось доказать и утвердить те подходы, которые уже стали привычными для казанской исторической школы. Это большое и серьезное достижение, которое ставит нас вровень с признанными научными институтами, определенное признание наших достижений, основу которых заложил еще академик Миркасым Усманов и его ученики и последователи.

С другой стороны, за четверть века в республиках Закавказья и Средней Азии сложились свои историографические традиции, свои школы и свои подходы к тем или иным проблемам истории. И этот взгляд часто идет вразрез не только с мнением и методикой российских ученых, но и соседей. Соединить их в едином тексте было очень и очень непросто. Здесь надо отдать должное редколлегии во главе с историком и тюркологом, доктором исторических наук Ильей Зайцевым, который смог не только обойти все эти спорные моменты и не дал развалиться коллективу, но и смог максимально сблизить позиции разных ученых, создав единый монографический текст, который не превратился просто в сборник статей. Пример выхода уже второго тома серии «Летопись тюркской цивилизации» показывает, что при серьезном подходе и кропотливой работе вполне возможно создание таких синтетических трудов.

А этот опыт вполне может понадобиться в связи с тем, что в будущем может потребоваться некий единый учебник, скажем, для вузов, который будет равным образом приемлем для разных государств ближнего зарубежья и России. А в новых политических реалиях такой текст вполне может быть востребован.

Учебники из Татарстана

Из других серьезных и важных научных достижений этих конференций можно отметить попытку приблизиться к решению генезиса тюрков и определить время и место формирования данной языковой общности и ее возможные параметры. Ясно, что решение этой проблемы невозможно без серьезного комплексного анализа всех данных. Только привлечение и кооперация всех наук, начиная от лингвистики (она должна определить время и место формирования тюркского языка и его соседей) до археологии, которая должна примерно наметить круг археологических культур, которые можно локализовать в этом регионе и в это время. Гораздо менее важная роль принадлежит данным, которые можно извлечь из нарративных источников разного вида. Они будут важны на этапе понимания разделения и формирования различных тюркских народов. Пока попытки связать все эти данные, предложенные академиком РАН Николаем Крадиным, выглядят как наметки подобной методики, но без серьезного успеха. Но даже это на фоне предыдущих неуверенных и малопродуктивных археологоэтнических штудий выглядит как заявка на новое направление. Важно продолжить эти исследования и сделать их реально комплексными.

Еще одной важной и набирающей научный вес темой, которая рассматривалась на обоих форумах, стало конкретное сочетание того, что принято называть славяно-тюркским симбиозом. Взаимодействие это было весьма сложным и принимало разные формы в разные века и в разных регионах Евразии. И касалось оно как заимствование институтов власти и титулатуры, а также их трансформации с течением времени, правовых норм и правоприменительной практики, а также форм зависимости, данничества и наделения землей и властью. Одной из таких интересных форм тюрко-русского взаимодействия, унаследования и использования российской властью институтов племенной системы у саха (якутов) стал улус, который сохранился до современности, став синонимом понятия «район». Доклад был представлен доктором исторических наук Адрианом Борисовым из Якутска, что показывает, насколько широким по охвату территории и участия научных кадров были эти форумы.

Важной, если не главной частью обеих этих форумов стало обсуждение учебников как российских, так и стран ближнего зарубежья. Этой теме была не только посвящена целая секция, но и многие доклады так или иначе обращались к ней. Полагаю, что тема эта важна и требует специального обсуждения и изложения, поэтому она будет обсуждена отдельно. Тем более что учебники из Татарстана неоднократно упоминались как прекрасный пример сочетания регионального и общего подходов, к ним обращались многие выступающие.

Здесь же хотелось отметить, что наряду с общей положительной оценкой этих двух форумов была и некоторые моменты, которые требуют внимания.

«Все его выступление — одна большая ошибка»

Следует подчеркнуть, что на международном форуме в Манжероке принимали участие не только серьезные ученые, имеющие признанные научные труды и признание коллег, но и публицисты, пишущие на темы истории. В принципе, это вполне уважаемая околонаучная стезя, если только такой человек знает научную литературу, умеет анализировать факты и разбирается в методике источниковедения. Сейчас таких людей осталось единицы — знающих фактически столько, сколько и профессиональные историки, но еще и обладающие талантом писателя.

Но очень часто это люди, которые много и бессистемно читали, довольно плохо пишут. А в истории вообще не разбираются. Один такой исторический публицист удостоился права выступать на пленарном заседании конференции «Алтай — прародина тюрков» в Манжероке. Это Андрей Буровский — доктор философских наук и трижды лауреат премии им. Беляева. Не буду гадать, за какие выдающиеся заслуги этот фантаст-философ получил право выступать с неким своим мнением перед профессиональными историками, но факт, что он позволил порассуждать на проблемы татарской истории.

Фактически все его выступление — одна большая ошибка, буквально все тезисы вызывают возражение. Но здесь хотел бы отметить два положения из его выступления, которые категорически не соответствуют всем известным историческим фактам, которые он пытался выдать за некие истины.

Во-первых, он сказал, что Волжская Булгария является успешным примером славяно-тюркского цивилизационного симбиоза. Но не каких-либо не только славян на территории этого государство не проживало. Небольшая группа русских купцов, ремесленников и дипломатов в булгарских городах проживала, но не более того. В это же время в русских городах совершенно точно проживали такие булгарские торговцы. Но это никак не дает повод говорить, что Русь и Булгария являли собой какой-то там симбиоз. Вообще, этой теме я посвятил 700 страниц своей монографии, поэтому не буду ее пересказывать, а просто подчеркну факты. Все, что науке известно о городах Булгарии, — что они были созданы тюрко-мусульманским населением, возможно, пришедшим сюда из Подонья и Нижнего Поволжья. Никаких следов сколько-нибудь значительного славянского населения, по данным археологии, нет (непонятно, как автор доклада вообще определил языковую принадлежность по материалам археологии), никакими историческими данными на этот счет мы не располагаем.

Во-вторых, Буровский отметился антиисторической констатацией, имеющей прямое отношение к истории татар: «Монгольская империя фактически стала общим врагом тюркских и славянских народов. Под кривыми саблями монгол пали тюркские города Центральной Азии <…> Волжский Булгар. Монголы очень презрительно относились к тюркам, присвоив им название поголовно истребленного племени татар». Фактически вся эта антинаучная сентенция — это пересказ разных мест из трудов Гумилева. Но то, что было позволено прекрасному рассказчику и историку, полжизни проведшему в сталинских лагерях, а не в библиотеке или археологических раскопках, никак не позволено фантасту, который не имеет признанных научных трудов в области истории. Политическая публицистика о викингах или завоевании Сибири, которую он выдает за исторические сочинения, никак не делает его специалистом в области тюрко-татарской истории.

Сама эта сентенция вообще плод недоразумения и фактической научной безграмотности автора. Монгольской империи, конечно, было абсолютно безразлично, тюрок, славянин или тангут — ее подданный. Плати налоги — и спи спокойно. В этой системе не было места ненависти. Правители Средней Азии Махмуд Йалвач и Масуд были тюрками-мусульманами, женой сына Чингисхана была тюрчанка — дочь султана из рода Хорезмшахов. Ну и главное. Никаких татар полностью он не истреблял. Это давно отвергнутый исторический миф, созданный наследниками Чингисхана. Даже то, что татары жили не только вокруг Буир-Нура в Восточной Монголии, а по всей степи, вплоть до берегов Иртыша, должно было бы насторожить даже писателя-фантаста, но невежество, как известно, безгранично, как и упрямство. Не желая слушать аргументы, он отказался выслушать мои аргументы, отмахнувшись. Жаль. Но сути дела это не меняет. Человек, который ничего не смыслит в тюркской истории, вещает научному сообществу о своих предчувствиях этой дисциплины. К сожалению, невежество и упрямство — плохая пара. Что бы невежды ни думали о татарской истории, мы должны и будем писать ее сами без всякой оглядки на мнение фантастов-историков.

И это главный и важный вывод: чтобы нас услышали, а нашу позицию приняли, мы должны уметь ее правильно формулировать и доказывать свою правоту. И это наш единственный путь. Единственный успешный путь для нашей исторической науки.

Комментарии 57

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.