«70 лет — это для кого-то очень много. Для 17-летнего это глубокий старик. А когда тебе самому 70 лет, кажется, что ты еще юнец!» — рассуждает о своей будущей круглой дате известный татарский певец Фердинанд Салахов. «БИЗНЕС Online» побеседовал с ним о том, как он после рака гортани продолжил петь, как работал дворником и когда его настоящий день рождения — 15 сентября или 1 января.

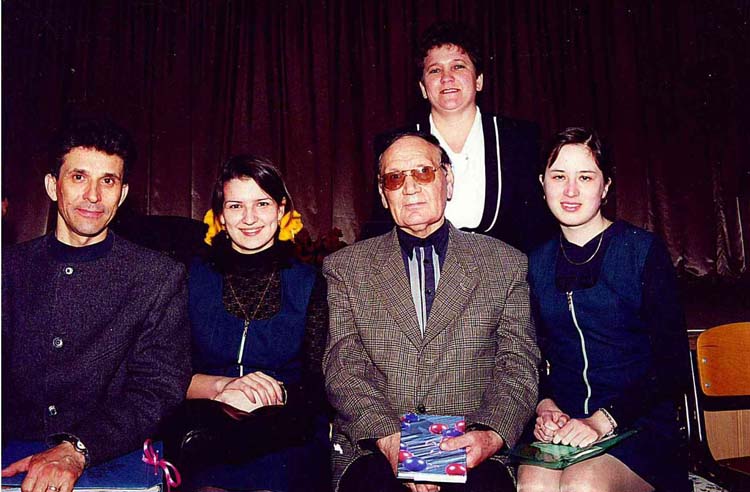

Фердинанд Салахов: «Из моего поколения я единственный, кто остался и поет. Я с голосового диапазона не сполз, могу петь в той же тональности. У меня костюмы даже с тех лет, спокойно могу их надевать. Голос, естественно, грубеет, гибкость теряется, но тональность моя осталась»

Фердинанд Салахов: «Из моего поколения я единственный, кто остался и поет. Я с голосового диапазона не сполз, могу петь в той же тональности. У меня костюмы даже с тех лет, спокойно могу их надевать. Голос, естественно, грубеет, гибкость теряется, но тональность моя осталась»

Мне сказали: «Голоса нет, и быть не может»

— Фердинанд Абдуллович, вам исполняется 70 лет. Давайте вспомним, как вы начинали свой музыкальный путь.

— Желание петь передалось мне, видимо, по наследству. У отца был хороший голос, он обладал мощным баритоном, хотя и был обычным человеком, как говорится, не из мира искусства. А вот у матери родной брат Рагип Зиганшин — лирико-драматический тенор, был профессиональным певцом. С 1937 по 1939 год он работал на радио ТАССР. Потом его отправили в Московскую консерваторию, но он из Москвы добровольцем уехал на войну и не вернулся. В семье сохранились его пластинки, но мы никак не можем их послушать, они повреждены. Так что пение, повторю, мне передалось по наследству. А то, что в крови, все равно пробьется.

Когда я заканчивал 10-й класс, меня прослушал один известный артист, потому что его двоюродная сестра была родственницей моей тети. Тетка сказала: «У меня племянник хочет петь на сцене, быть профессиональным певцом. Можете его прослушать?» Я приехал в Казань, съездил к этому артисту в Дербышки, он меня прослушал и сказал: «Голоса нет, и быть не может». Раз профессионал сказал, что голоса нет, значит, его нет. 17-летний пацан поверил.

Собственно, поступил я в мед, а осенью нас отправили на картошку. Когда вернулись, состоялось посвящение в студенты, вручение студенческих билетов. Каждый показывал то, на что горазд. Кто-то танцевал, показывал номера, я, естественно, пел. Каким-то образом на посвящении оказался Ирнис Рахимуллин (художественный руководитель народного татарского хора КФУ — прим. ред.). Он, наверное, сам уже не помнит, а тогда он подошел ко мне и сказал: «Чувак, ты что тут делаешь? Ты же консерваторский материал!» Я тогда даже не знал, кто такой Рахимуллин. Смотрю, какой-то маленький человечек — ну подошел и сказал. Потом пошло-поехало. Я на художественные кружки начал ходить, пошел в консерваторию тайком, Назиб Гаязович Жиганов меня прослушал и сказал, что у них нет военной кафедры. «Мы тебя сейчас оторвем из другого вуза, там военная кафедра. И там учиться не сможешь, и у нас не получится — заберут в армию. Езжай в армию, а потом прямиком ко мне». Он так относился к певцам, вокалистам, если чувствовал, что материал какой-то есть. И когда уже вручал мне студенческий билет в консерваторию, Жиганов сказал: «Ты должен быть королем среди теноров!»

— А где вы служили?

— Во внутренних войсках в Челябинске, сейчас это называется «самая грязная точка планеты». Ну а сразу после армии, в 1977 году, пришел в консерваторию. По наставлению педагога Мингола Галиева меня определили к Михаилу Федоровичу Кольцову — преподавателю вокального факультета Казанской консерватории. Дело доброе, но я Кольцова не понимал. Понял только, когда заканчивал консерваторию, понял, что он хотел, просто объяснить мне не смог. Потом меня взяла Зулейха Хисматулина — заведующая кафедрой сольного пения, солистка оперного театра. В консерватории ведь подготовительные курсы два года, потом поступаешь на основной курс.

Назиб Гаязович вытянулся через стол и говорит Зулейхе: «Возьмешь его?» Она ответила: «Да, возьму». А Зулейха Гатаулловна ведь рисковала, взяв меня с испорченным голосом. Мой случай — это пример того, как относились к национальным кадрам тогда, как их ковали, как чувствовали. У Назиба Гаязовича был дар, он видел каждого: вот это «Альфред», этот «Джалиль», этот будет петь в «Алтынчеч». Когда я пришел на прослушивание, Назиб Гаязович сказал моему педагогу: «Этот красивый мальчик должен быть нашим студентом». Это мне потом педагог рассказал.

«Гастролировали по стране, за рубежом. Мешками деньги возили, потому что работали много»

«Гастролировали по стране, за рубежом. Мешками деньги возили, потому что работали много»

«Мы первые татарские певцы, кто выступал в Латвии, Литве»

— Вы, учась на третьем курсе консерватории, в 1981 году, были приняты на работу в эстрадное отделение Татарской государственной филармонии, начали работать в группе Риммы Ибрагимовой. Кто вас порекомендовал?

— Сначала моим педагогом по оперной подготовке был Нияз Даутов, я учился по спецпрограмме. В консерватории по указанию Жиганова только три человека так учились: Ильгам Шакиров, Зухра Сахабиева и я. Потом меня забрал к себе в класс по оперной подготовке педагог Ильгиз Габидулович Мазитов, который к тому же был художественным руководителем филармонии. И меня без прослушивания сразу выпустили на гастроли в 1981 году, как артиста филармонии.

— Там вы уже с великими познакомились?

— Да. Мы в Балтасинском районе 20–30 концертов отработали, приехали в Казань, а тут 15 дворцов, где выступала Римма [Ибрагимова], она тогда уже была суперпопулярной певицей, по два-три концерта в день давала. Я начал у нее в группе работать, даже не оформляя документы. Потом мне Римма говорит: «Тебе же надо заплатить». Мы с Равилем Таишевым, ее мужем, зашли к ее директору Марату (директор филармонии Марат Тазетдинов в 1973–1988 годах — прим. ред.), который говорит: «Пусть заявление напишет». Когда я с готовым заявлением зашел, он посмотрел и назначил оплату как студентам — 4 рубля 50 копеек. А потом этот Марат спросил у Риммы, как я пою, на что она ответила: «Прекрасно». И он 4,5 рубля умножил на два — стали мне платить 9 рублей за концерт. Потом меня услышала Хамдуна [Тимергалиева] и отвоевала у Риммы. После того как я закончил консерваторию, меня уже взяли в оперный театр, где концертную бригаду создала Сара Садыкова.

— Вы там исполняли оперные арии?

— Нет, это была чисто концертная бригада. Гастролировали по стране, за рубежом. Мы первые татарские певцы, кто выступал в Латвии, Литве, до этого никто не бывал там. Мешками деньги возили, потому что работали много. Я даже из Альметьевского района, нефтяного, однажды привез 22 тысячи рублей. Представляете, сколько это по тем временам! Тогда билеты стоили 15 копеек, 30, 50 копеек и 1 рубль.

— Это сколько же концертов надо дать, чтобы 22 тысячи собрать от 15 копеек? Почти 147 тысяч билетов продать надо было.

— Потому что я много работал. Выпуск одной оперы тогда стоил 30 тысяч рублей — баснословные деньги, конечно! А тут один Салахов, без аппаратуры, на горбах, сам работал и зарабатывал больше 20 тысяч.

— Сейчас ведь такого понятия, как концертная бригада, нет, насколько я знаю, даже в филармонии?

— В филармонии в 1990-х годах эстрадный отдел ликвидировали. Сейчас есть филармонический джаз-оркестр, есть ансамбль фольклорной музыки Айдара Файзрахманова, литературно-музыкальный лекторий и оркестр народных инструментов Шутикова. Они гастролируют, скоро в Китай поедут. По деревням, районам тоже гастролируют. Но это не бригада выезжает, а целая филармония.

— В оперном театре стоило бы сейчас открыть концертную бригаду?

— Зачем? Сейчас везде поют, оперному театру это не нужно. Почему она нужна была тогда? Потому что там работали пенсионеры, которые в спектаклях уже не заняты, но еще что-то могут, тем более им надо было заработать, пенсии маленькие. Это как клуб ветеранов «Вдохновение» («Илһамият») в Татгосфилармонии. Но, чтобы больше народу привлекать, подключали и молодых. Вот мы среди них были.

— У вас не было желания оперу исполнять?

— Нет, а для чего? У меня чисто народный голос. Зачем лезть туда, куда не надо. Лучше быть в своей природе лучшим, чем в хвосте, на запасной скамейке сидеть.

— Сейчас, думаю, на татарской эстраде не так много певцов с консерваторским образованием.

— Очень мало осталось. Из моего поколения я единственный, кто остался и поет. Один сольные концерты даю. Я с голосового диапазона не сполз, могу петь в той же тональности. У меня костюмы даже с тех лет, спокойно могу их надевать. Голос, естественно, грубеет, гибкость теряется, но тональность моя осталась. Хотя у многих со временем она меняется.

«Любого артиста воспитывает зритель. Если певца зритель принял — он растет, не принял — выпадает»

«Любого артиста воспитывает зритель. Если певца зритель принял — он растет, не принял — выпадает»

Об онкологии: «У меня постоянно была ангины, всякие фолликулярные воспаления»

— Когда у вас обнаружили онкологию, болезнь повлияла на голос?

— Я приспособился

— А как болезнь начиналась? Говорят, рак незаметно подкрадывается.

— Нет, проявления были. У меня постоянно была ангины, фолликулярные воспаления всякие. Фониатр из консерватории даже сказала: «Я замучилась вас лечить каждый день, давайте разрез сделаем». Разрезали, гной выкачали. Я в то время подрабатывал дворником.

— Неужели приходилось подрабатывать дворником?

— Ну да, а как? Жить-то надо. У меня семья уже была, дети. На 40 рублей стипендии жили в съемной квартире. Певец Газинур Фарукшин тоже дворником был, а Галина Казанцева полы мыла. Когда я заболел, меня Зулейха Гатаулловна потащила за руку в оперный театр, тогда там работала фониатр Флора Гаевна Тагирова. В Советском Союзе всего три знаменитых фониатра было: Стрельченко, Дмитриев, который книгу издал, и Тагирова, дочь балетмейстера Гая Тагирова и актрисы Галимы Ибрагимовой. Со всего мира к ней ездили, чтобы лечиться.

Флора Гаевна меня потащила в Москву, она там докторскую писала у Михаила Яковлевича Полунова, был такой академик по фониатрии. Он меня оперировал, а Флора Гаевна присутствовала. Сначала не хотели меня брать, мол, поздно приехали, но она настояла. 21 день со мной в больнице лежала, а параллельно в ординаторской писала свою докторскую.

— Такое сейчас, наверное, трудно себе представить.

— Да, потом она меня еще раз привезла в Москву, на симпозиум в Московский медицинский институт. Она лекцию читала и меня демонстрировала, послеоперационные успехи. Записи моей реабилитации, записанные на катушечные магнитофоны, мы тащили в столицу. Она записывала каждый момент, как я разговаривать начал, как распевался, объясняла, что с таким диагнозом человек может петь. Московские студенты не поверили, сказали, что не может. А я встал и запел. К сожалению, Флора Гаевна в 57 лет умерла. Я ее похоронил сам, рядом с ее матерью. Своей семьи у нее не было, только собака. Флора Гаевна очень часто болела, но все равно преподавала в пединституте. Она сама музыкальное училище окончила как вокалистка. У нее бриллиантовые и серебряные связки были. Есть записи на радио.

— О ней сейчас никто и не знает.

— Никто не знает, вот сейчас я пишу как раз о ней.

— Вы своим примером показали, что ни в коем случае нельзя опускать руки.

— Об этом и пишу в своей книге. Когда я готовился к операции, ни о чем не думал, был легкомысленным. Мне казалось, что ничего не случится страшного, я не умру. Выздоровею, вернусь в Казань и буду петь, доучусь, получу диплом. Возможно, эта легкомысленность мне и помогла, я потом осознал это.

«Я работал с великими, знаю, что такое великое искусство, настоящие композиторы, поэты, исполнители. Я в 37 странах выступал, пел фольклор, а фольклор — это основа всякого искусства»

«Я работал с великими, знаю, что такое великое искусство, настоящие композиторы, поэты, исполнители. Я в 37 странах выступал, пел фольклор, а фольклор — это основа всякого искусства»

«Какой нужен народу певец, такой и появляется»

— Вы сказали, в начале вашей карьеры на сцене было не более 25 известных исполнителей.

— Не только известных, а вообще на весь 7-миллионный татарский народ было 25 татарских певцов. В филармонии работали 16 бригад: цирковые, лектории, 11 из них — эстрадные. Вот 11 бригад: бригада Авзаловой, Шакирова, бригада Рахимкулова и так далее. К ним еще по одному антуражу. А так, певцов полно было, у нас народ талантливый, везде поют, но они считались самодеятельностью. Такие были в каждом районе. Даже сейчас есть, лучше профессионалов порой поют.

— Тогда певец не мог самостоятельно петь, давать концерты?

— Даже с консерваторским образованием в филармонию попасть было очень тяжело. Худсоветы были, и месяцами их проводили, по 20 раз прослушивали. После выносили вердикт: у этого певца не хватает вот этого, у этого — другого, этому надо вот это исправить, репертуар подтянуть и так далее. Этот не поет Жиганова, этот — Яхина, этот поет только татарские песни, значит, частушечник. Вот такие вердикты были. В результате шикарные голоса не попадали в филармонию. Хотя сейчас тоже туда не так просто попасть, только профессионалов берут.

— Даже если у меня волшебный голос, не смогу попасть?

— Если волшебный — попадешь. Сейчас другие времена, но филармония свою марку держит.

— Ты должен как минимум знать нотную грамоту, наверное.

— Конечно, тут нет таких, кто бы не знал, что такое скрипичный ключ. Есть артисты, которые не знают нотную грамоту. Например, у нас Альфия Авзалова не шибко знала нотную грамоту. Но она великая, Рахимкулов тоже не знал.

— В настоящее время сколько певцов на татарской эстраде?

— У нас их очень много, слава богу. Есть хорошие. Вообще, какой нужен народу певец, такой и появляется. Любого артиста воспитывает зритель. Если певца зритель принял — он растет, не принял — выпадает.

— У нас есть артисты, которые, возможно, не обладают особыми вокальными данными, зато собирают стадионы. Как это объяснить?

— Сейчас мы едим пальмовое масло, соевую колбасу, носим синтетику. От этого ты отказаться не сможешь, потому что надо одеваться, надо есть. Не будешь же голодный и голый ходить.

«Есть такие голоса, приезжают, из Башкортостана, из других регионов. Консерватория обучает их, выпускает, а потом мы их раздаем по всему миру»

«Есть такие голоса, приезжают, из Башкортостана, из других регионов. Консерватория обучает их, выпускает, а потом мы их раздаем по всему миру»

«Саида Мухаметзянова — красивая татарочка с косами, в нормальной одежде»

— Вы ходите на концерты таких артистов?

— Нет, ни разу не ходил. После этого болею, переживаю. Даже на телевизионных съемках после их выступления переживаю. Я сижу и смотрю, что они поют, что они делают, и мне очень больно бывает. Потому что я работал с великими, знаю, что такое великое искусство, настоящие композиторы, поэты, исполнители. Я в 37 странах выступал, пел фольклор, а фольклор — это основа всякого искусства. Будь то опера, балет, весь мир интересуется фолком. У Жиганова в «Алтынчәч», во второй симфонии Фасилия Ахметова «Сабантуй» тоже народные песни использованы. Это для того, чтобы не оторваться от корней, и это правильно. А нынешние певцы все оторваны от этого, у них ничего нет. Вместо «һәм» произносят «хәм», «шәһәр» — «шәхәр» — им неважно. Произношение, интонация — все не так.

— Возможно, потому что не стало образования на татарском языке, появились такие персонажи, перестали приезжать таланты из-за пределов Татарстана.

— К сожалению, да. У нас нет сейчас современных деятелей из-за пределов республики, как, например, раньше приезжали Ркаил Зайдулла из Чувашии, Хайдар Бигичев из Нижнего Новгорода. Слава богу, Башкортостан есть, он до сих пор дает писателей, поэтов, композиторов, певцов. Есть у нас шикарные поэты. Говорят, не рождаются новые оперы, нет сценариев, материала. Есть материалы! Чайковский сам же сделал сценарий к опере «Евгений Онегин», вместе с братом. Пушкин ведь не для него писал роман в стихах. Рузаль Мухаметшин, Булат Ибрагимов, Юлдуз Миннулина — они все шикарнейшие поэты, ничуть не хуже наших классиков. По ночам иногда беру их книги, оторваться не могу. И голосов очень много: Ильгиз Мухетдинов, Алмас Хусаинов, Зарина Хасаншина — невероятные голоса. И все с консерваторским образованием. За них не стыдно, хоть арию споют, хоть романсы. Саида Мухаметзянова — народница, хорошо показала себя. Даже визуально — красивая татарочка с косами, в нормальной одежде.

— Недавно в Казани прошел фестиваль «Новая волна», и во время пресс-конференции Игорь Крутой на вопрос журналиста, почему в конкурсе нет татарских исполнителей, заявил, что среди них нет звезд федерального масштаба, а среди песен нет хитов.

— У нас уйма материала. То, что мы поем, какие мы произведения поем, сложнейшие, они в жизни не споют. Вот возьми «Эскадрон», «Буранбай», народные вещи разные, «Уел» — они споют, что ли? В жизни не споют, никогда. Я первым привез в Татарстан премию победителя конкурса «Поющая Россия». Тувинка получила гран-при, я получил первую премию. Меня щупали, смотрели, спрашивали: «Как это ты поешь?» 6 минут песня длится, минуту надо было держать дыхание, чтобы спеть четыре строчки. Пусть они попробуют также!

Крутой так сказал, чтобы не пускать на эту территорию наших. У нас что, русскоязычных нет вокалистов, что ли? Шикарные вокалисты у нас есть. Крутой прослушал их? У нас есть такие, которые вообще не рекламируются, не транслируются, ротации не дают.

— Или в другие города уезжают.

— Ярамир Низамутдинов уехал в Санкт-Петербург, у него 8 главных партий в Мариинском театре за три года. Альбина Шагимуратова, Аида Гарифуллина разве не наши? Их много приезжает, я 10 лет работал в жюри в разных конкурсах, в том числе «Татар моңы». Когда был председателем жюри, я Ярамира вытащил. Есть такие голоса, приезжают из Башкортостана, из других регионов. Консерватория обучает их, выпускает, а потом мы их раздаем по всему миру.

«Фатих Саубанович говорил, что тот, кто Яхина не поет, кто не поет «Кара урман», «Уел», не певец. А я и «Уел» пою, и «Кара урман», и Яхина»

«Фатих Саубанович говорил, что тот, кто Яхина не поет, кто не поет «Кара урман», «Уел», не певец. А я и «Уел» пою, и «Кара урман», и Яхина»

О Фатихе Сибагатуллине: «Железобетонным человеком был, но, когда я в трубку ему пел, он много раз плакал»

— В своем интервью покойный экс-депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин говорил, что вы являетесь его любимым исполнителем. Как завязалась ваша дружба?

— В оперном театре был какой-то правительственный концерт, куда его, видимо, пригласили. Я тогда с оркестром спел произведение Яхина. А Фатих Саубанович говорил до этого, что тот, кто Яхина не поет, кто не поет «Кара урман», «Уел», не певец. А тут я и «Уел» пою, и «Кара урман», и Яхина. В его обойму его внимания попадаю, значит. После этого стал со мной общаться. День и ночь иногда звонил, когда ему плохо: «Спой мне вот это, спой мне то…»

Говорят, он железобетонным человеком был, но, когда я в трубку ему пел, он много раз плакал. Спрашиваю: «Вы слушаете?» Он отвечает: «Да, я плачу». Это были чувства, не слабость. Главное, он был неравнодушным человеком, будь то история, политика.

— Как у нас говорят: «Нечкә күңелле кеше», — то есть человек с тонкой душевной конструкцией.

— Железобетонный человек — это была, наверное, искусственная маска, чтобы не показывать себя. Я же вам как-то рассказывал во время поминального коръән ашы, что он знал многое из вокального искусства, которое не знают даже профессиональные музыковеды. Знал все тонкости науки вокала, учиться которым надо как минимум 9 лет — в музыкальной школе, училище, консерватории. Он хорошо разбирался в словах песен, высказывал свое мнение и о высоком искусстве. Например, как он обсуждал балет «Шурале»: есть сцена, где главный герой Былтыр, для того чтобы изгнать Шурале из леса, поджигает лес. Фатих Саубанович говорил: «Что за глупость! Татары никогда не поджигали лес, откуда взяли они такое? Ну ладно, не татарин (постановщик балета — Леонид Якобсон — прим. ред.) поставил подобное, а Гайнулла (балетмейстер — Гай Тагиров — прим. ред.) куда смотрел?»

Он за каждую мелочь переживал, за слова, текст, интонацию. Откуда у него такие знания были? Я много раз спрашивал себя, откуда, как это можно знать, ведь это знает только исполнитель и профессионал. Он ведь не только в эстраде разбирался, но и в опере. Говорил: «Ну что он орет, здесь не надо орать, тут интим, тут шепот нужен, это лирико-драматическая песня». Удивительно! Видимо, природа у него такая была, так он чувствовал.

— Вам он помогал материально или административно как-то?

— Очень много помогал. Говорил: «Слушай, ты что, богатый или меня не знаешь, за кого считаешь? Почему ко мне не приезжаешь? Ко мне каждый день по три артиста приезжает, а ты не обращаешься. Ладно, давай, вот приезжай». Я приехал к нему, говорю: «Ну если три концерта мы у вас проведем, это будет хорошо». Он дал нам 14 деревень, дал человека, мы провели больше 20 концертов. Фатих Саубанович сам каждый день следил. «Вот это ты пел, а это пропустил». Он объяснял, какие вещи, какие песни народ должен услышать.

«Я еще могу петь, вроде и зрителям нравится»

«Я еще могу петь, вроде и зрителям нравится»

«С каким бы вопросом я ни обращался, Шаймиев помогал сразу»

— Вообще земля, где родился Фатих-абый, очень богата на таланты. Его земляк, экс-глава «Вамина» Вагиз Мингазов, тоже ведь музыкальный человек, играет на тальянке, поет.

— Мингазов очень любил Фана Валиахметова. Они — два тальяниста, два деревенских парня — нашли общий язык. Фан здорово пел народные вещи, тембр у него красивый, был юмористом, легким человеком, приятным в общении, довольно-таки эрудированным, у него университетское образование.

— У нынешних руководителей есть любимые артисты?

— Наверняка, и раньше ведь такое было. Говорят же, Брежнев всегда спрашивал: «А Магомаев будет?» И у наших руководителей есть свои любимые артисты и песни.

— Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев тоже музыкальный человек, недавно на «Милләт җыены» даже спел на улице.

— Он всех знал, я очень благодарен Минтимеру Шариповичу, во многом мне лично помог. Знает слова песен, репертуар, что поешь, где работаешь. Много чем помогал, с каким бы вопросом я ни обращался. Но никогда для себя ничего не просил, только для кого-то, для филармонии, например, для наших ветеранов. Шаймиев помог сразу. И автобус дал, и деньгами помог, поддерживал всегда.

— Нынешний глава республики Рустам Минниханов — музыкальный человек?

— Сказать, что он не музыкальный, это было бы грешно. Он, когда был в других должностях, например главой Высокогорского района, всегда музыке подпевал. У него есть любимая песня — «Гөлҗамал», причем неважно, в чьем исполнении. У Камиля Шамилевича [Исхакова], например, любимой песней была «Әниемә». Спой ему 45 раз, он все 45 раз будет тебе подпевать. Это та самая песня, переведенная с казахского языка, «Ана туралы жыр». Автор музыки — Шамши Калдаяқов, слова — Гафу Каербекова. Исхаков и слова знает, и мелодию, поет.

У Рустама Нургалиевича отец, Нургали-абый, был музыкальным, мне, будучи студентом, приходилось общаться с ним. Помню, мы по приглашению директора детского дома в Богатых Сабах Имаметдина Гараева, которому помогает вся семья Миннихановых, приехали в район. Имаметдин дружил с Нургали-абыем. Тогда Нургали-абый просил меня спеть и сказал: «О, Имаметдин, Илһам Шакиров була бу» (тат. «о, Имаметдин, это же будет Ильгам Шакиров» — прим. ред.) (смеется). Конечно, я никогда не стану Ильгамом Шакировым, достаточно быть Салаховым, просто я привожу пример, как люди относятся к музыке. Помню, Рустам Нургалиевич, будучи главой Высокогорского района, когда мы проводили 80-летие Гараева, раз 5, наверное, спрашивал, как лучше организовать юбилей.

«70 рублей — ничего не значит, а 70 лет для кого-то очень много. Для 17-летнего это глубокий старик. А когда тебе самому 70 лет, кажется, что ты еще юнец»

«70 рублей — ничего не значит, а 70 лет для кого-то очень много. Для 17-летнего это глубокий старик. А когда тебе самому 70 лет, кажется, что ты еще юнец»

«Мать осенью поехала в деревню копать картошку к бабушке и родила меня 15 сентября»

— По-татарски 70 — җитмеш, что в свою очередь имеет и другое значение, вроде того, что «хватит, приехали, дошли». Сходится у вас это?

— Смотря как воспринимаешь. 70 рублей — ничего не значит, а 70 лет для кого-то очень много. Для 17-летнего это глубокий старик. А когда тебе самому 70 лет, кажется, что ты еще юнец. Когда я женился в 24 года, моей теще было 49 лет, мне она казалась такой старой, а сейчас смотрю ее фотографии — она же девчонкой была, такая фигуристая, статная, красивая. Мне сейчас 70, и я молодой!

— То есть, как шутят острословы, есть еще порох в пороховницах?

— Конечно, есть! Я еще могу петь, вроде и зрителям нравится. У Юрия Никулина есть выражение: «Старый клоун — это не смешной клоун, это жалкий клоун». Жалким клоуном на сцене, конечно, ходить не хочется. Но из-за того, что еще я одеваюсь не так, как все, пою не тот репертуар, более молодой… Музыканты вот сейчас приходят с консерваторским образованием, говоришь ему: «Давайте играйте». Он Баха, Вивальди шпарит, а народную вещь — с трудом.

— Как будете праздновать свою круглую дату?

— 3 января 2026 года будет бенефис, приглашу молодых музыкантов. В течение 45 лет я работал с виртуозами: Наиль Сагдиев, Айнур Муратов, из ушедших — Ирек Галимов, который с Шакировым работал, Фаиль Исхаков, Рамиль Курамшин. У меня очень много записей.

Много записей с Айдаром Файзрахмановым на радио делали, хотя он мой коллега-вокалист, очень помог в моем становлении. В техническом отношении и вокал вырос, и музыкальное сопровождение очень выросло. Это как в спорте: у Ирины Родниной, олимпийской чемпионки по фигурному катанию, какие были прыжки — и у Камилой Валиевой? Представляете, какая разница? В искусстве то же самое. 28 августа был концерт памяти Хании Фархи, там ученица Клары Хайрутдиновой, выпускница консерватории Алина Каримова, 20 вещей спела! Народ слушал стоя, она днем прогон материала сделала 2–3 раза, я сидел и удивлялся, что она такая молодая, еще до конца не раскрылась, а уже так может. Ведь вокалисты долго раскрываются. У Хании вещи не архисложные, но и верхние, и низкие неудобные ноты есть. Алина прекрасно справилась, она будет петь и на моем юбилейном концерте.

— А почему так поздно проводите бенефис?

— Потому что у меня по паспорту день рождения 1 января, а на самом деле я появился на свет 15 сентября.

— Это как так произошло?

— Мы жили в Москве, куда мой отец после войны раненый приехал, всех земляков перетянул в «Метрострой», и нам дали там квартиру. Так вот, мать осенью поехала в деревню копать картошку к бабушке и родила меня 15 сентября. Отец должен был приехать за нами, но его отправили в командировку. За нами он только через 9 месяцев приехал, а у ребенка, у меня, документов нет. Пошли в сельсовет, в журнале только первая строка 1956 года была свободная. Сказали: «Давайте запишем его 1 января 1956-го». Вот так я свой первый документ получил.

Комментарии 5

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.