«Без политической воли, ответственности и амбиций даже самые смелые проекты обречены остаться на бумаге», — уверены участники заседания экспертного клуба «Волга» в Казани, рассуждая о том, как Татарстану удается сохранять динамику в условиях глобальных вызовов. Курс — на 10 триллионов рублей ВРП к 2030 году, и ставка здесь не только на традиционную промышленность, но и на опережающие развитие IT, социальную поддержку и качественную городскую среду. Как «символический капитал» притягивает инвестиции и таланты в Татарстан в условиях санкций, в чем заключается «немонетарная» формула успеха и при чем здесь якутское кино — в нашем репортаже.

Дискуссия, модератором которой выступил политический консультант, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов, началась с широкого вопроса: что сегодня позволяет российским регионам не просто выживать, но и развиваться?

Дискуссия, модератором которой выступил политический консультант, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов, началась с широкого вопроса: что сегодня позволяет российским регионам не просто выживать, но и развиваться?

«Трансляция управленческих компетенций, умение их собирать и передавать обеспечивают непрерывность развития РТ»

В условиях продолжающегося внешнего давления, санкций и перестройки экономических связей российские регионы ищут точки роста. Татарстан традиционно находится в числе субъектов-лидеров, чей опыт вызывает живой интерес у экспертного сообщества. Накануне в Казани в рамках экспертного клуба «Волга» политологи, федеральные и региональные общественные деятели, представители бизнеса попытались определить, в чем заключается «формула успеха» Татарстана и какие драйверы развития являются универсальными. Площадкой для обсуждения стала Нацбиблиотека Татарстана.

Дискуссия, модератором которой выступил политический консультант, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов, началась с широкого вопроса: что сегодня позволяет российским регионам не просто выживать, но и развиваться?

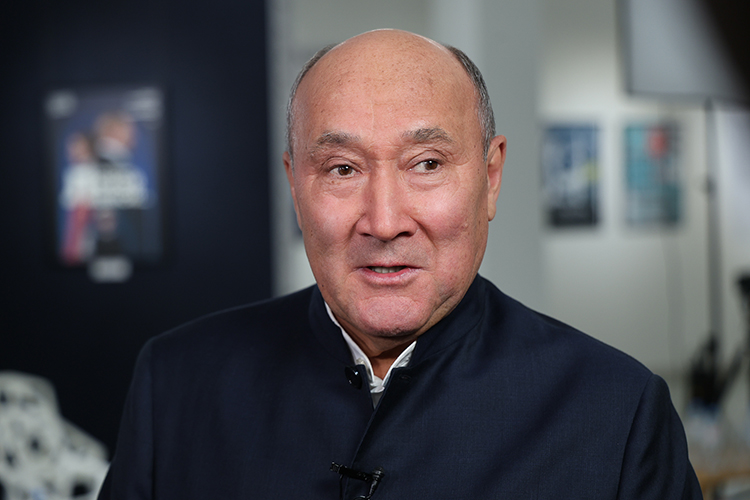

Политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сразу обозначил, что ресурсная обеспеченность не единственный ключ к успеху. По его мнению, успех республики зиждется на нескольких столпах. «Первое, действительно, это продуманность, системность, готовность смотреть за трендами, готовность критически, иногда иронически к себе относиться, что тоже не всегда и не у всех есть», — отметил политолог. Вторым фактором он назвал политическую и лоббистскую активность руководства региона.

Политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сразу обозначил, что ресурсная обеспеченность не единственный ключ к успеху

Политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сразу обозначил, что ресурсная обеспеченность не единственный ключ к успеху

«Татарстан существует в условиях давления не 3, не 5 лет, а больше, и периодически самые разные тучи появлялись над республикой. Но удавалось ситуацию исправить, в том числе грамотными политическими коммуникациями», — констатировал эксперт. Третья составляющая — понимание границ собственного влияния. «Важно не чинить то, что работает, а пытаться понять, почему это происходит. Четвертое — в политологии специальный термин „чудо-везение“. Не всегда всем везет», — с улыбкой добавил Виноградов, приведя в пример иные регионы, где усилия властей не получают должного признания.

Почему же некоторые субъекты, как Татарстан, годами сохраняют лидерские позиции, в то время как другие, даже обладая значительными ресурсами, не могут похвастаться стабильной динамикой? Яркий ответ на этот вопрос дал референт управления президента РФ по общественным проектам Владимир Костеев, подробно разобрав «немонетарную» формулу успеха республики. Денежные потоки и инвестиции изменчивы — «сегодня автопром движет, завтра не очень», в то время как выстроенная система управления, как в РТ, сильный бренд и сплоченное сообщество продолжают работать и обеспечивать устойчивый рост независимо от внешней конъюнктуры.

«Татарстан показывает пример, как можно вот эти немонетарные факторы превращать в источник роста, в символический капитал, — заявил он. — В отличие от регионов, где развитие завязано на одной сильной фигуре и затухает с ее уходом, Татарстан демонстрирует непрерывность. Вот это накопление знаний, трансляция управленческих компетенций, умение их собирать и передавать обеспечивает непрерывность развития. И это сильная сторона Татарстана», — резюмировал Костеев.

Александр Асафов напомнил о таких смелых инициативах, как развитие якутского кинематографа или IT-кластера в Татарстане, которые еще 10 лет назад казались рискованными проектами

Александр Асафов напомнил о таких смелых инициативах, как развитие якутского кинематографа или IT-кластера в Татарстане, которые еще 10 лет назад казались рискованными проектами

Без политической воли, ответственности и амбиций даже самые смелые проекты обречены остаться на бумаге, уверен политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов. Однако существует и противоположный подход. Эксперт привел в пример диалог с главой одного из субъектов РФ, который открыто заявил о нежелании развития транспортной инфраструктуры.

«Он говорит: „А я с коллегами спорю, мне не нужна ни трасса, ни железная дорога, связующая меня с центром. Зачем? Я ее построю, и от меня все уедут. Мой медвежий угол — для моих медведей“, — процитировал спикер. — То есть вот он в своей логике. И здесь вопрос амбиций и ответственности. Воля есть — не делать. Это тоже воля».

Без готовности брать на себя риски и искать новые пути, по мнению эксперта, невозможно достичь прорыва. Он напомнил о таких смелых инициативах, как развитие якутского кинематографа или IT-кластера в Татарстане, которые еще 10 лет назад казались рискованными проектами.

Марат Ахметов: «Татарстан является крупнейшим в стране производителем молока, а доля АПК в структуре ВРП составляет значительные 7 процентов»

Марат Ахметов: «Татарстан является крупнейшим в стране производителем молока, а доля АПК в структуре ВРП составляет значительные 7 процентов»

«Казань — российский Дубай, надо здесь строить»

Другую часть дискуссии посвятили тому, какие ключевые технологии и направления могут стать локомотивами для роста экономики республики в ближайшие 5–10 лет. По словам заместителя председателя Госсовета РТ Марата Ахметова, за последние 10 лет ВРП Татарстана продемонстрировал трехкратный рост, превысив отметку в 5 триллионов рублей. Следующая стратегическая цель — вывести его на уровень 10 триллионов рублей к 2030 году. Экономика Татарстана традиционно держится на мощном промышленном комплексе: нефтедобыче, нефтехимии и машиностроении. Немалую роль отводят и сельскому хозяйству.

«Несмотря на сложные климатические условия с регулярными засухами, республика входит в тройку лидеров среди субъектов РФ по объему валовой продукции сельского хозяйства, которая достигает 350 миллиардов рублей. Татарстан является крупнейшим в стране производителем молока, а доля АПК в структуре ВРП составляет значительные 7 процентов», — говорит Ахметов и отмечает, что аграрный сектор — это не только экономика, это еще и образ жизни для 30% жителей республики, сохранение культуры и ключевой элемент продовольственной безопасности страны в условиях внешнего давления.

Параллельно бурно развивается IT-отрасль. По объемам валового продукта она приближается к сельскому хозяйству. Высокие технологии, IT — это тоже выход на поле конкуренции с глобальными брендами. Предприниматель, генеральный директор ГК «Технократия» Булат Ганеев увидел корень успеха Татарстана в сформировавшемся «символическом капитале» и образно описал этот феномен как «татарстанскую этику и дух капитализма», когда предпринимательская энергия направлена на развитие своей малой родины, а не на бегство в столицу. Этот тезис подтверждает история поколения предпринимателей, которые закладывали современную бизнес-среду республики. Их логика, по словам Ганеева, была простой и ясной: «Казань — круто, это российский Дубай, надо здесь строить».

«Айтишники — это люди, которые в целом довольно неплохо зарабатывают. И это довольно важный фактор, чтобы много людей, которые много зарабатывают, могли эти деньги хорошо потратить, — рассуждает эксперт. — Ты не просто смотришь, а ты хочешь быть в этой игре, в этой команде. Потому что вот эта пассионарность в свое время создала и материальные, и нематериальные условия, чтобы люди захотели здесь остаться».

Предприниматель, генеральный директор ГК «Технократия» Булат Ганеев увидел корень успеха Татарстана в сформировавшемся «символическом капитале» и образно описал этот феномен как «татарстанскую этику и дух капитализма», когда предпринимательская энергия направлена на развитие своей малой родины, а не на бегство в столицу

Предприниматель, генеральный директор ГК «Технократия» Булат Ганеев увидел корень успеха Татарстана в сформировавшемся «символическом капитале» и образно описал этот феномен как «татарстанскую этику и дух капитализма», когда предпринимательская энергия направлена на развитие своей малой родины, а не на бегство в столицу

Татарстану необходимо сохранить дерзновение и смелость «двигать свою тему», считает заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ Дарья Кислицына. В качестве яркого примера она привела сферу создания качественных общественных пространств в Татарстане. «Здесь эту тему стали развивать до того, как это стало мейнстримом», — заявила она. По словам эксперта, которая курирует данное направление в профильной комиссии ОП РФ по территориальному развитию, проекты благоустройства кардинально меняют качество жизни, даря даже малым населенным пунктам пространства столичного уровня.

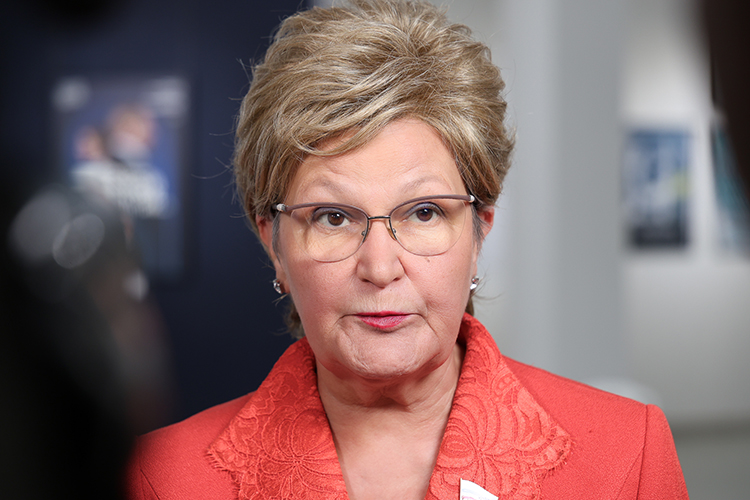

Депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова завершила дискуссию, сфокусировавшись на человекоцентричности политики республики. В условиях демографического кризиса, стоящего в ряду ключевых вопросов национальной безопасности, успехи Татарстана в стимулировании рождаемости заслуживают отдельного внимания. Регион занимает лидирующие позиции в ПФО по рождаемости на тысячу населения, а за 12 лет число многодетных семей в Татарстане увеличилось в 2,5 раза. Этот рост обусловлен принципиально важным подходом: с момента принятия собственного республиканского закона все меры социальной поддержки для многодетных семей предоставляются без учета уровня доходов.

Депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова завершила дискуссию, сфокусировавшись на человекоцентричности политики республики

Депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова завершила дискуссию, сфокусировавшись на человекоцентричности политики республики

«Программа адресной социальной защиты населения у нас в республике была принята значительно раньше, чем эта программа стала разрабатываться в Российской Федерации», — говорит Ларионова. И этот осознанный курс на опережающие решения, направленные на повышение качества жизни людей, позволяет Татарстану не только стабильно улучшать собственные демографические показатели, но и выступать в роли пионера, чьи успешные практики тиражируются по всей России.

Комментарии 0

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.