«Основная группа проблем пациентов после СВО — это травмы конечностей, спинальные травмы, хронические болевые синдромы, которые вообще требуют особенного подхода. Здесь не помогают обычные обезболивающие. С этими пациентами надо работать отдельно и достаточно длительное время, подбирать им адекватное лечение. Это ментальные проблемы, конечно. У очень многих пациентов развивается посттравматическое стрессовое расстройство», — говорит в интервью «БИЗНЕС Online» врач-реабилитолог Мария Панова. Она рассказала, почему растет количество тех, кому необходима реабилитация, молодеет инсульт и есть ли чудо-средства, чтобы поднять самых тяжелобольных разных направлений.

Мария Панова: «Чем занимается врач-реабилитолог? Он помогает восстановить утраченные в результате болезни какие-то структуры и функции организма»

Мария Панова: «Чем занимается врач-реабилитолог? Он помогает восстановить утраченные в результате болезни какие-то структуры и функции организма»

«Реабилитация может происходить практически при любой болезни»

— Мария Сергеевна, после каких заболеваний подключается врач-реабилитолог? У нас очень мало знают об этой профессии. И что конкретно может данное направление медицины?

— Раньше это был врач-физиотерапевт. Мы знаем такого врача, который сидит в поликлинике и назначает всем всякие электрофорезы, токи и так далее. Но это устаревший подход, устаревшая специальность. Сейчас все эти врачи-физиотерапевты, врачи лечебной физкультуры переучиваются на врача физической и реабилитационной медицины. Это относительно недавняя специальность. Ее обладатель как раз и есть врач-реабилитолог. Пока таких специалистов немного. Особенно их мало в поликлиниках. У нас очень страдает амбулаторное звено реабилитации.

Чем занимается врач-реабилитолог? Он помогает восстановить утраченные в результате болезни какие-то структуры и функции организма. Реабилитация может происходить практически при любой болезни. Мы как-то привыкли, что реабилитация обычно бывает после каких-то травм и разрушительных внешних воздействий. Но не только. Реабилитация может быть назначена после самых разных неврологических заболеваний. Например, таких как эпилепсия. После нее тоже может быть назначена реабилитация. В принципе, после любого перенесенного заболевания, в результате которого появилась какая-то медицинская проблема, мы можем использовать реабилитацию.

Мария Сергеевна Панова — детский и взрослый невролог, реабилитолог, эпилептолог.

В 2009 году окончила Рязанский государственный медицинский университет им. академика Павлова по специальности «лечебное дело».

В 2010-м прошла интернатуру по специальности «неврология» на базе Московской медицинской академии им. Сеченова.

В 2016 году прошла специализацию по функциональной диагностике и электроэнцефалографии.

2022 — повышение квалификации по эпилептологии.

2023 — аккредитована по специальности «врач физической и реабилитационной медицины» на базе ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» МЗ РФ.

2024 — повышение квалификации на курсе «детская неврология».

Много лет ведет просветительский медицинский блог «Мозговедение» на «Дзене», активная аудитория — 64 тыс. подписчиков.

Автор многочисленных медицинских и остросоциальных статей для журналов (Women’s Health, Cosmo). Много лет является автором колонки на развлекательной интернет-платформе Sunmag.

Автор книг для пациентов и их родственников о реабилитации после инсульта, эпилепсии (издательство АСТ).

Врач-волонтер, ведущий эксперт и медицинский координатор фонда по борьбе с инсультом «ОРБИ».

— Что нужно, чтобы человека направили на реабилитацию? Кто это должен сделать — участковый терапевт, врач — специалист по конкретному перенесенному заболеванию или по тому, которым пациент страдает в хронической форме? Какие бумаги для этого нужны?

— У нас есть приказ минздрава, согласно которому в принципе любой доктор может направить пациента на реабилитацию. Проблема в том, что даже не все врачи об этом знают. А самое главное, что сама структура реабилитации пока еще очень плохо организована. Особенно в регионах.

Чтобы было понимание, я немножко расскажу об этапах реабилитации. Существует три этапа. Первый — это стационар. Возьмем для примера пациента с инсультом. Он попал на первый этап реабилитации. Это инсультное отделение сосудистого стационара, где он проходит лечение, и прямо с первых часов, по сути, там должна начинаться реабилитация. Не всегда в реальности это происходит, но так должно быть.

Второй этап — это непосредственно отделение реабилитации. Если у нас все тот же пациент с инсультом прошел первый этап, его лечащий врач направляет на второй этап в отделение реабилитации. Пациента отлечили после инсульта и говорят: «Теперь вам нужна реабилитация». Если она действительно нужна, если есть утрата структуры, функции, какая-то медицинская проблема, с которой надо работать. Соответственно, доктор направляет в реабилитационное отделение на второй этап.

Третий этап реабилитации — амбулаторное звено. Это поликлиника или дневной стационар. Это как раз тот этап, который у нас в России пока развит хуже всего. Нет у нас пока, скажем так, специалистов, которые бы занимались этим амбулаторным звеном. На третий этап может направить участковый терапевт из поликлиники по месту жительства, невролог, хирург. Так должно происходить в идеале. К сожалению, на практике пока у нас все очень сложно, но мы над этим работаем. Все улучшается с каждым годом относительно реабилитации.

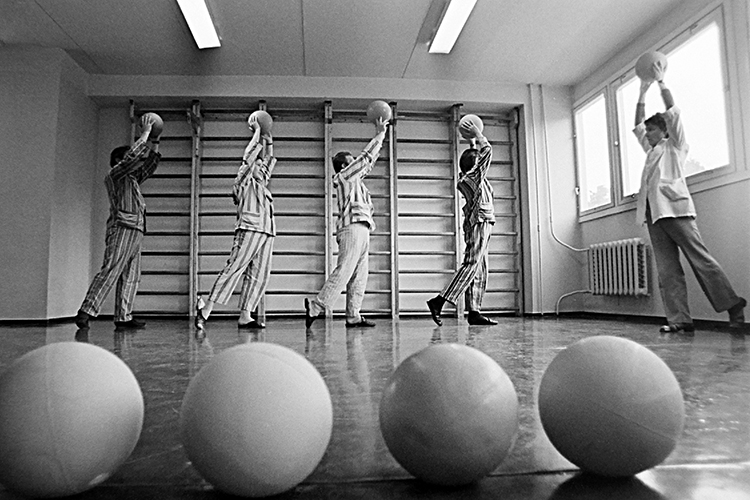

«Я всегда говорю (и все мои коллеги-реабилитологи эту мысль поддерживают), что главное в реабилитации — это люди»

«Я всегда говорю (и все мои коллеги-реабилитологи эту мысль поддерживают), что главное в реабилитации — это люди»

— Для этих этапов нужна какая-то дорогостоящая техника, оборудование? Может быть, проблемы с этим связаны? У поликлиник денег нет или из-за санкций нет возможности закупить соответствующую медицинскую технику, тренажеры, еще что-то?

— Нет, это не совсем так. В представлении обывателя действительно бытует мнение, что если реабилитация, то это какая-то дорогостоящая техника, какие-то экзоскелеты, стимуляторы, дорогостоящее оборудование, бассейны. Я всегда говорю (и все мои коллеги-реабилитологи эту мысль поддерживают), что главное в реабилитации — это люди. В принципе, реабилитацией можно заниматься при отсутствии какого-либо специального оборудования. Скорее здесь просто незнание и среди пациентов (они зачастую очень плохо осведомлены о том, как получать реабилитацию, что нужно делать), и среди врачей, особенно амбулаторного звена, которые тоже плоховато знают, как направлять пациентов. Я бы сказала, что они до сих пор очень сильно зашорены стереотипами.

— Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, уже каждый третий взрослый в мире нуждается в каком-либо виде медицинской реабилитации. Почему? Болезни стали настолько поражать наш организм, чего раньше не было, или, наоборот, мы начали более внимательно относиться к тому, чтобы человек быстрее и качественнее восстановился, дольше оставался работоспособным и не ухудшил свое качество жизни?

— Скорее второе. Улучшилась диагностика, и стало лучше понимание и механизма развития болезней, к чему они приводят, и каких-то долгосрочных последствий. Возьмем тот же ковид. Раньше было представление, что это нечто вроде ОРВИ. Отболели, как гриппом, неделю, человек выздоровел и забыл. А потом выяснилось, что есть такая штука, как лонг-ковид — долгая история, которая может годами человека мучить, иметь осложнения, которые, безусловно, требуют реабилитации.

В принципе, как выясняется, любое заболевание оставляет за собой какие-то последствия. Поэтому действительно, я соглашусь с тем, что потребность в реабилитации огромная и нам, реабилитологам, предстоит очень большая работа.

— Вы упомянули ковид. После него какие серьезные последствия имеют место, которые нуждаются в реабилитации, чтобы восстановить человека? Что именно и почему поражается ковидом?

— Есть исследования, которые показали, что люди, перенесшие ковид, больше рискуют заболеть депрессией и тревожными расстройствами. Соответственно, реабилитация здесь больше будет состоять в работе с ментальными проблемами. Об этом как-то не принято говорить, а между тем депрессия — это тоже очень серьезная проблема, которая требует диагностики и лечения, потому что очень много людей с депрессией ходят вообще не диагностированными. Какая-то слабость, апатия, выгорание от работы появляются. Выясняется, что это депрессия, которая требует медикаментозного лечения и психотерапии. В этом состоит реабилитация.

Вообще, ковид очень сложное заболевание, которое дает очень много всяких осложнений на нервную систему. По нейропатии, например, бывают осложнения после перенесенного ковида, которые тоже требуют лечения и реабилитации. Ну и другие заболевания, конечно, тоже бывают.

«Бывают очень тяжелые болезни, после которых человек восстанавливается, если он хорошо мотивирован. Поэтому никогда нельзя терять надежды, я всегда это своим пациентам говорю»

«Бывают очень тяжелые болезни, после которых человек восстанавливается, если он хорошо мотивирован. Поэтому никогда нельзя терять надежды, я всегда это своим пациентам говорю»

«Нет таких капельниц, которые помогли бы нам снизить риск инсультов»

— По вашим наблюдениям, после каких заболеваний человек восстанавливается быстрее всего, а после каких — медленнее и труднее всего?

— Здесь, наверное, зависит не столько от болезни, сколько от самого человека, я бы так сказала. Бывает, что человек страдает от какой-то очень тяжелой болезни, например инсульта. Был тяжелейший инсульт, мы видим, что он очень плох и, наверное, уже никогда не восстановится, но у человека очень большая мотивация, плюс задействуются какие-то внутренние резервы организма и отличный этап реабилитации. В результате мы видим, что человек восстанавливается полностью после тяжелейшего инсульта. Здесь фактор мотивации очень важен. Работа реабилитационной команды, безусловно, и внутренняя мотивация человека. Бывают очень тяжелые болезни, после которых человек восстанавливается, если он хорошо мотивирован. Поэтому никогда нельзя терять надежды, я всегда это своим пациентам говорю.

— Много пишут о том, что увеличилось количество хронических больных. Почему? Опять-таки начали лучше диагностировать и выявлять или наш организм стал тяжелее переносить современные заболевания типа ковида, после которого обостряются все потенциальные и дремавшие в человеке хронические хвори?

— Я думаю, что это улучшение диагностики в первую очередь и улучшение методов статистики. Стали лучше диагностировать и считать этих пациентов. Вот их всех посчитали, и выяснилось, что практически каждый взрослый человек у нас страдает каким-нибудь хорионическим заболеванием, которое требует определенных медицинских мероприятий.

— А ковид усилил тяжесть протекания хронических заболеваний? Например, иммунного характера, сердечно-сосудистых, легочно-астматических, суставных, связанных с желудочно-кишечным трактом (того же дисбактериоза) и так далее?

— Да, мы на практике до сих пор видим эти отголоски. Пандемия достаточно давно прошла, но их мы встречаем до сих пор. Есть пациенты, которые страдают какими-то проблемами с суставами, нейропатией, депрессиями, тревожными расстройствами, нарушениями сна. Часто пациент связывает свои заболевания с перенесенным ковидом. Говорит, что переболел ковидом в таком-то году и с тех пор все началось. Но после не значит вследствие. На самом деле не всегда это, конечно, связано с перенесенным ковидом. Бывает так, что болезнь просто совпала с ковидом по времени. Но вообще, как показывает практика, ковид очень коварное и многоуровневое заболевание. Нам его еще изучать и изучать, поскольку оно оставляет очень серьезные последствия, в том числе на нервную систему. Допустим, если мы знаем, что человек заболел ковидом, то у него повышается риск инсульта. Есть уже достоверно такие данные.

— С чем это связано? Густота крови увеличивается, холестерин критически повышается, бляшки появляются, тромбы образуются, что?

— Вирус, по сути, действует на все ткани в организме, в том числе он очень активно взаимодействует с нервными тканями. А еще он очень серьезно влияет на микроциркуляцию. Это кровообращение в мелких сосудах. Соответственно, происходит сбой, по сути, на всех уровнях работы организма, что не может не сказаться на здоровье в целом.

— Действительно ли инсульт помолодел и с чем это связано?

— Отчасти да, но здесь опять нельзя сбрасывать со счетов улучшение диагностики. На самом деле инсульт всегда был проблемой не только пожилых. То, что только у старичков бывает инсульт, — это стереотип. На самом деле он бывает и у молодых людей, в том числе у детей и даже у новорожденных. У них просто свои причины инсульта. Если это новорожденный ребенок, то там больше генетика или какие-то проблемы в родах. У взрослых, конечно, уже какие-то другие причины.

Да, статистика показывает, что инсульт молодеет. Безусловно, есть факторы, которые, возможно, заставляют инсульт молодеть. Это употребление вейпов, распространение различных наркотических веществ, которые тоже могут провоцировать инсульт. К сожалению, они стали более доступны. Это хронический стресс, недиагностированная депрессия, которая является фактором риска инсульта. У нас пока очень плохо диагностируют и лечат депрессию, а она, и это достоверно известно, приводит к повышению риска инсульта. Вот таковы причины помолодения инсульта. Но это у группы взрослых людей. А так у детей, в том числе новорожденных, инсульты были всегда, они есть, просто сейчас об этом стали больше говорить.

— Кто тяжелее, а кто легче переносит инсульт? Есть какие-то подсчеты, наблюдения в гендерном, возрастном плане, может быть, в национальном, региональном?

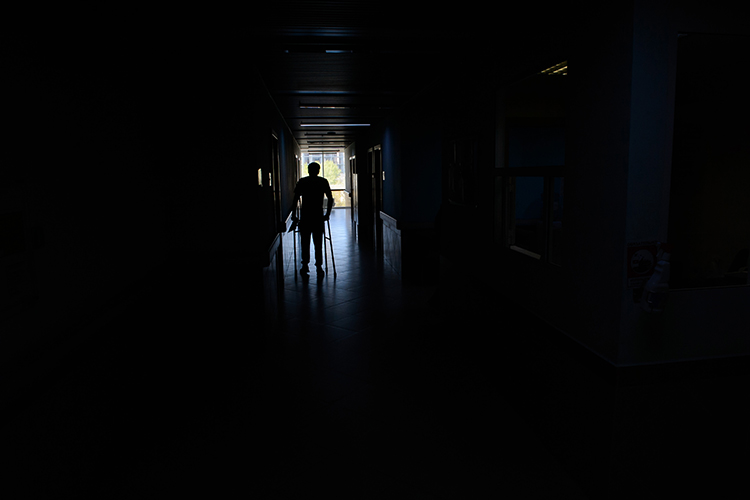

— Да, есть прогностические факторы, которые нам показывают высокий риск неблагоприятного исхода. Вообще, существуют два вида инсульта, ишемический и геморрагический. Ишемический — это когда спазм сосуда произошел или по какой-то другой причине нарушилось кровообращение в участке мозга. Геморрагический происходит, когда кровь изливается из сосудов. Как раз геморрагический инсульт достоверно ухудшает прогноз. Чем старше человек по возрасту, тем, как правило, хуже прогноз. И сопутствующие хронические заболевания тоже ухудшают нам прогноз. В первую очередь это сахарный диабет, хронические заболевания сердца, ментальное состояние тоже имеет большое значение. Опять же если депрессия была до инсульта, то прогностически все более неблагоприятно.

![«Геморрагический [инсульт] происходит, когда кровь изливается из сосудов. Как раз геморрагический инсульт достоверно ухудшает прогноз» «Геморрагический [инсульт] происходит, когда кровь изливается из сосудов. Как раз геморрагический инсульт достоверно ухудшает прогноз»](https://stcdn.business-online.ru/v2/25-08-06/74293/old-patient-suffering-from-parkinson.jpg) «Геморрагический [инсульт] происходит, когда кровь изливается из сосудов. Как раз геморрагический инсульт достоверно ухудшает прогноз»

«Геморрагический [инсульт] происходит, когда кровь изливается из сосудов. Как раз геморрагический инсульт достоверно ухудшает прогноз»

— Где больше люди подвержены риску получить инсульт — в городах, где сумасшедший темп жизни, много всякой химии и вредных воздействий, но есть диагностические и профилактические центры, много аптек и есть выбор врачей высокой квалификации, или в сельской местности, где жизнь спокойная, размеренная, мало стрессов, много натуральных продуктов питания, свежего воздуха, но мало лекарств, квалифицированной диагностики и медицинской помощи?

— Как ни странно, одинаково. Но там везде свои причины будут. Допустим, в селе люди не очень образованные и не всегда понимают, что за давлением надо следить. Обычная история, когда человек где-нибудь в селе с высоким давлением ходит, работает и говорит: «А оно меня не беспокоит. Я ничего пить не буду, у меня все хорошо». Ну и в итоге он приезжает с инсультом и страшно удивляется, когда у него выявляют давление 200, с которым он ходил много месяцев. Или, допустим, очень часто бывает, что у человека еще попутно выявляют сахарный диабет, какую-нибудь фибрилляцию предсердия и так далее. Это все факторы риска инсульта, а человек просто не занимался своим здоровьем. Сидел у себя в селе, курил, благополучно выпивал, и вот результат.

В больших городах люди, конечно, пообразованнее, они все понимают, но у них, вы правильно отметили, фактор стресса играет свою роль. Депрессии, тревожные расстройства и образ жизни, который заставляет работать на износ.

— А что бы вы посоветовали в качестве профилактики возникновения предынсультных и инсультных состояний?

— Я начну с популярного мифа. Среди людей распространено мнение, что раз в полгода надо делать сосудистые капельницы, тогда инсульта не будет, все станет хорошо и человек будет жить вечно. Это не так. К сожалению, нет таких капельниц, которые помогли бы нам снизить риск инсультов. Мы все время объясняем это пациентам, которые приходят в поликлинику и говорят: «Дайте мне капельницу». Они считают, что сейчас пройдут курс капельницы, а потом поедут на дачу, будут там стоять кверху попой на солнце, напекут себе голову и остальные части тела и у них все будет хорошо. И потом тоже страшно удивляются, когда их оттуда привозят с гипертоническим кризом или инсультом. Почему? Потому что все, что они делали со своим здоровьем, — это неправильно. Капельницы вообще никаким образом не помогают снизить риск инсульта. Надо постоянно следить за давлением, уровнем глюкозы в крови, поскольку очень много диабетиков. Нужно следить за уровнем плохих липидов в крови. То есть регулярно, хотя бы раз в полгода, сдавать анализ крови и смотреть уровень холестерина. Мониторить, есть атеросклероз или нет, потому что это тоже фактор риска инсульта. Заниматься своим ментальным здоровьем, понимать, что такое психогигиена. Выявлять и лечить депрессию и тревожные расстройства. Быть физически активным. Это тоже очень важно, поскольку гиподинамия также является фактором риска инсульта. Малоподвижных людей у нас очень много, и физическая активность прямо наше все. Ну и стараться избегать вредных привычек. Не курить, не употреблять алкоголь, потому как это все достоверно повышает риск инсульта.

Все эти факторы, которые я перечислила, требуют определенной работы над собой и соблюдения определенного образа жизни. Это не капельница, которую сходил сделал раз в полгода и забыл. Понятно, что людям не хочется делать какие-то титанические усилия по работе над здоровьем, поэтому они, к сожалению, как-то стараются это все избегать. А профилактика инсульта — это ежедневная работа над собой.

— Правду ли говорят, что после перенесенного инсульта или инфаркта через некоторое время (от 3 до 7 лет) обязательно будет второй и вскорости третий — последний? Это было у многих наших известных актеров и режиссеров (Гундаревой, Басова и других).

— Это распространенный миф, который, кстати говоря, очень ухудшает нам занятия реабилитацией. Если человек перенес острое нарушение мозгового кровообращения, у него повышается риск повторной сосудистой катастрофы на 50 процентов. Это грустные данные, которые мы должны иметь в виду.

Что такое нарушение мозгового кровообращения? Это может быть обычный инсульт, скрытый инсульт, который он перенес на ногах, но очаг, о котором человек даже не знает, остался. Потом провели случайно МРТ и увидели очаг. Это может быть транзиторно-ишемическая атака, когда все неврологические симптомы ушли в течение суток, но последствия остались. В общем, после любого из этих нарушений шансы повторных проблем серьезно возрастают. Но если человек послед это занимается вторичной профилактикой инсульта, то он значительно снижает шансы его повторения. И может случиться так, что у человека произошел инсульт, а второй не случится никогда по причине того, что он радикально поменял свой образ жизни. Я таких пациентов видела. Их немного, но это прямо бальзам для моего сердца. Они радикально изменили свой образ жизни, живут прекрасно, счастливо, качественно, у них все хорошо и никаких повторных инсультов, инфарктов не происходит. Хотя риск повторной катастрофы у них все равно сохраняется.

«Основная группа проблем пациентов после СВО — это травмы конечностей, спинальные травмы, хронические болевые синдромы, которые вообще требуют особенного подхода»

«Основная группа проблем пациентов после СВО — это травмы конечностей, спинальные травмы, хронические болевые синдромы, которые вообще требуют особенного подхода»

«Какая бы ситуация ни была, нужно пытаться помочь пациенту»

— Теперь давайте поговорим о тех людях, военных и гражданских, которые находятся в зоне проведения СВО и подвергаются различным негативным воздействиям. Вам приходилось с ними сталкиваться, и если да, то что вы можете о них сказать?

— Да, я видела таких пациентов. Причем я видела их не только как врач-реабилитолог в своем отделении. Я еще работаю врачом-эпилептологом и, соответственно, видела таких пациентов с посттравматической эпилепсией, когда произошла контузия в зоне СВО и пациент вернулся уже с эпилепсией, которая требует лечения и реабилитации. Вообще, основная группа проблем пациентов после СВО — это травмы конечностей, спинальные травмы, хронические болевые синдромы, которые вообще требуют особенного подхода. Здесь не помогают обычные обезболивающие. С этими пациентами надо работать отдельно и достаточно длительное время, подбирать им адекватное лечение. Это ментальные проблемы, конечно. У очень многих развивается посттравматическое стрессовое расстройство. Бывает такое, что пациент приходит на прием с родственниками и жена, дети рассказывают, что человек кардинальным образом изменился. У него изменился характер, он перестал быть похожим на себя. А это болезнь. Это не просто произошедшее в зоне СВО какое-то волшебство. Это болезнь, с которой надо работать, которую нужно лечить. Подбирать соответствующую фармакологию, и длительная психотерапия таким пациентам требуется.

— Могут ли современные достижения медицины в нашей стране помочь восстановиться после любых тяжелых ранений, увечий и травм или есть такие случаи, когда восстановление невозможно?

— Безусловно, конечно, всегда будут случаи, когда восстановление невозможно. Но все равно реабилитация нужна всем пациентам. Просто для каждого эта реабилитация будет своя.

Возьмем для примера пациента с тяжелой спинальной травмой на шейном уроне, после которой не двигаются руки и ноги. Но это не значит, что мы его положим и ничего с ним делать не будем. Здесь прежде всего нужно заниматься укладкой такого пациента, профилактикой пролежней. Нужно, несмотря ни на что, создавать ему максимально возможное нормальное качество жизни. С таким пациентом все равно нужно работать.

Бывает, что пациенты на СВО теряют конечности. Понятно, что нужно протезирование. Но не всегда это можно сделать быстро и качественно. Здесь тоже длительная работа необходима. Но в любом случае, какая бы ситуация ни была, нужно пытаться помочь пациенту.

— Дети после всех этих событий к вам попадали на реабилитацию? Как детский организм реагирует на все эти травмирующие обстоятельства? Его легче или труднее восстановить?

— Отчасти легче, потому что у детей возможности к восстановлению несравнимо больше, чем у взрослых. Это такой эволюционный механизм. Но у детей есть и свои особенности по части реабилитации, потому что у них очень активно продолжаются рост и развитие нервной системы. Ребенок продолжает развиваться, осваивать какие-то новые навыки, и параллельно мы работаем с какой-то нарушенной функцией. Идут два таких параллельных процесса, и надо стараться делать так, чтобы не мешать этим процессам.

— Важный вопрос — есть ведь очень тяжелые случаи, когда на человеке ни одной царапины, а он в результате тяжелейшей контузии превращается в «овощ» или теряет многие личностные качества. Ничего не помнит, никого не узнает, утратил элементарные навыки. Лежит с безумным лицом, и все. Бывает, что даже близкие родственники, потеряв надежду, отказываются от таких пациентов и сдают их в специнтернаты. Как реабилитировать и восстанавливать таких людей? В каких случаях есть надежда, а в каких нет?

— Скорее всего, то, о чем вы рассказываете, — это у нас аксональная травма. Это такие изменения в головном мозге на микроскопическом уровне, когда происходит разрыв нейронных связей. Про этом бывает такое, что мы МРТ этим пациентам делаем и каких-то явных травматических очагов не видим. Либо вообще ничего не видим, либо видим общий какой-то отек головного мозга, неспецифические изменения. Вот это аксональная травма, которая очень часто приводит к вегетативному состоянию, когда человек лежит, моргает глазами, но ни на что не реагирует и, по сути, у него остались самые примитивные функции — покушать, сходить в туалет. Хорошо, если глотание сохранено, ведь бывает, что еще и оно нарушено.

Безусловно, с такими пациентами надо работать. Есть вероятность того, что мы выведем человека из вегетативного состояния. Поэтому заниматься реабилитацией таких пациентов, конечно, нужно.

— А как реабилитировать такого пациента, если вы говорите, что даже МРТ не показывает очагов поражения мозга? На что воздействовать и как именно? Токами, лекарствами, капельницами, массажами, виртуальной реальностью, чем?

— Здесь мы смотрим всегда по ситуации. У нас были такие пациенты в тяжелом вегетативном состоянии. По сути, получается, что такой пациент находится в реанимации и мы к нему приходим. Это называется междисциплинарная реабилитационная команда (МРК). В ее составе врач-реабилитолог, врач-невролог, психолог, логопед, эрготерапевт, и мы смотрим, что здесь можем сделать. В первую очередь такого пациента нужно верно позиционировать. То есть правильно положить, сделать так, чтобы у него не было пролежней, и снизить риски инфекционных осложнений, поскольку самая большая проблема таких пациентов — это пневмония и всякие другие инфекционные осложнения. Также его надо пытаться вертикализировать, насколько это возможно. Головной конец кровати пытаться приподнимать. Если он находится на ИВЛ, то тоже есть свои особенности работы с такими пациентами. Логопед работает с глотанием, разглатывает такого пациента, если это необходимо. Это комплекс мероприятий, в котором важны постепенность и адекватность воздействия.

— Есть шанс вернуть такого пациента к жизни хотя бы частично? И как это происходит? Одномоментно, человек вдруг, что называется, зажигается, в его глазах появляется сознание или функции возвращаются как-то «по зернышку»?

— Нет, это все бывает постепенно. У нас были пациенты совсем плохие, по сути, в коме. Потом кто-то выходил в вегетативное состояние или из комы в состояние, которое называется оглушением. Их надо прямо сильно потормошить, чтобы они какую-то ответную реакцию выдали, хотя бы поморщились или что-то такое. Потом они начинают постепенно приходить в себя. Понятно, что они такие сонливые, тяжело им. Нервная система медленно и постепенно восстанавливается. Не бывает такого, что человек был в глубокой коме, потом открыл глаза, встал и пошел. Постепенно восстановление всех функций происходит. Бывает такое, что мы человека учим, по сути, с нуля глотать, присаживаться, держать предметы в руке, стоять, потом потихонечку учим ходить. То есть это все постепенно происходит.

— После Великой Отечественной войны описывали много случаев различных ранений, в том числе тяжелых поражений мозга. Было описание летчика, который сбил тараном самолет противника и упал сам. Его спасли, но он как бы застрял в том бою. Для него каждый день был «день сурка», он каждый день проживал один и тот же бой. Кричал: «„Мессер“ справа, уходи, прикрой, атакую!» И каждый день это все повторялось в специнтернате, куда его поместили, пока он не умер в начале 70-х годов. Скажите, вот такого человека современная реабилитация может вытащить и возродить к жизни или это нереально?

— Я думаю, здесь работать в любом случае нужно. Вы описываете психиатрическую проблему. Здесь надо психиатра спросить, что это за разновидность травматического заболевания. Очень похоже на какое-то посттравматическое стрессовое расстройство. Бывает такое, что у подобных пациентов флешбэки — наплывы болезненных воспоминаний, которые они никак не могут отрегулировать. У них еще и ночью такое бывает часто, когда в сон прорываются эти воспоминания, человек вскакивает и не понимает, где он находится. Воюет, пытается защищаться, обороняться, родных не узнает. Это все разновидности посттравматического стрессового расстройства. Здесь нужно серьезное лечение. Психофармакология, то есть лекарственные препараты, и психотерапия.

— Как вы оцениваете приемы и элементы восточной медицины в процессах реабилитации? Говорят, восточные врачи в этом деле большие мастера (акупунктура, массаж, всякие яды и мази, бальзамы, гипноз и прочее). Много пишут о том, что восточные ребята этими своими премудростями могут поднять человека чуть ли не со смертного одра, а европейская, да и наша медицина этого не может. Правда это все или вымысел?

— Это разновидность магического мышления, которая близка к истории с капельницей, о которой мы уже говорили. Раз в полгода капельницу поставил — и все, ты неуязвим для всех болезней. Здесь та же история. К сожалению, это все не работает. Проводились достаточно серьезные исследования, которые показали, что акупунктура не работает в реабилитации. Все эти восточные методы тоже, к сожалению, малоэффективны. Понятно, что людям хочется верить в чудо, что придет волшебник — китаец, поставит какие-то иголочки и человек встанет со смертного одра. Так не бывает. Реабилитация — это большой труд не только со стороны реабилитационной команды, но и со стороны самого человека, с которым мы занимаемся реабилитацией. Он должен быть мотивирован и каждый день заниматься работой по своему восстановлению. Это бывает достаточно болезненно, психологически в первую очередь. И тяжело, и долго, и мучительно, но только такой системный подход, постоянный, регулярный, приводит к постепенным результатам. К сожалению, волшебного исцеления никто ни разу не видел.

— Какие открытия и новые тенденции в медицине на подходе в вашем направлении деятельности? Есть что-то, что уже внедряется и практикуется в мире и нашей стране?

— Мы активно практикуем метод виртуальной реальности. В большинстве крупных реабилитационных центров есть комнаты виртуальной реальности, где человеку надевают специальные очки, и виртуальная реальность помогает нам восстанавливать пациентов. Но это часть реабилитации. Это не какой-то волшебный метод, который один помогает нам восстановить человека. Данный метод все равно тоже в комплексном лечении используется.

Есть очень много новых методик реабилитации, аппаратуры всякой. Например, аппаратуры с обратной биологической связью, которая помогает нам функцию кисти восстановить. Но все это комплексная работа и, я повторюсь, если у нас нет всего этого замечательного оборудования, мы можем и должны заниматься с человеком реабилитацией.

Я консультирую людей, перенесших инсульт, на горячей линии от фонда по борьбе с инсультом, и бывает такое, что люди из регионов рассказывают, что звонят из дома и у них нет возможности попасть куда-то на реабилитацию. У них нет какой-то супертехники, но я все равно им рассказываю, что они должны делать из простых методов, чтобы восстановиться. И это реально работает. Простыми подручными методами дома тоже можно восстанавливаться. Во всяком случае, пока нет волшебных аппаратов или лекарств, которые помогли бы нам сделать какой-то качественный скачок в реабилитации.

Комментарии 2

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.