В эти дни в Казани проходит фестиваль искусств «Горький +». По такому поводу редакция «БИЗНЕС Online» рассказывает о 18 известных писателях, поэтах и драматургах XIX века, чья жизнь или ее эпизод, но очень важный, связаны с нашим городом. О том, для чего к Александру Радищеву в Казань приезжал отец, кому Александр Пушкин рассказал здесь о своей смерти, с какой целью Сергей Аксаков ловил бабочек и как Михаил Салтыков-Щедрин и Павел Мельников-Печерский боролись с казанскими старообрядцами, а Тарас Шевченко любовался «Сумбеки», — в материале нашей газеты.

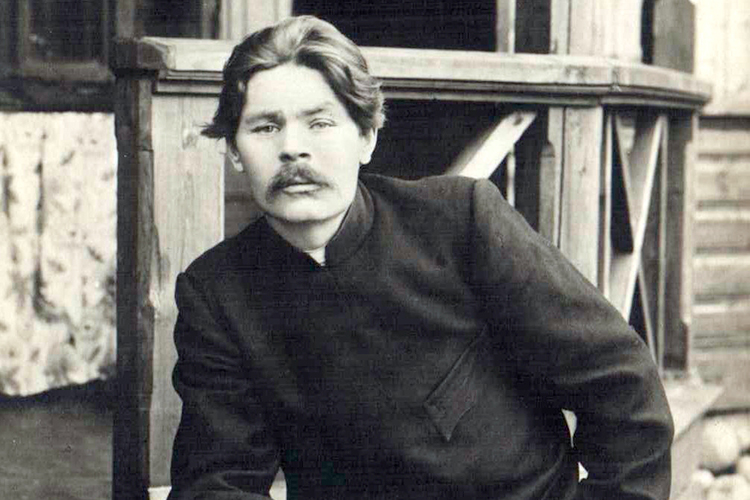

Казань крепко связана с именем Максима Горького— здесь писатель прожил четыре года, здесь, без преувеличения, происходило и его творческое становление

Казань крепко связана с именем Максима Горького— здесь писатель прожил четыре года, здесь, без преувеличения, происходило и его творческое становление

Казань — место притяжения великих классиков русской литературы

В столице Татарстана с размахом проходит фестиваль искусств «Горький +», посвященный творчеству русского классика Максима Горького. Казань крепко связана с его именем — здесь писатель прожил четыре года, без преувеличения, происходило и его творческое становление, и даже свести счеты с жизнью попытался тоже тут. Но он далеко не единственный из наших выдающихся писателей, кого судьба связала с Казанью. Редакция «БИЗНЕС Online» совместно с экспертами собрала большой список из 31 поэта, драматурга и публициста. Его наша газета разделила на две отдельные публикации. В первой расскажем о классиках XIX века, во второй — о литераторах, творивших до середины ХХ века. Подчеркнем, что речь пойдет только о тех, кто в нашем городе провел от нескольких дней до десятков лет жизни. Поэтому в тексте не будет, к примеру, Марины Цветаевой, которая была в Казани по пути в Елабугу или автора «Конька-Горбунка» Петра Ершова, посетившего Свияжск.

Почему Казань стала местом притяжения для классиков русской литературы? «И Державин, и Герцен, и Толстой, и многие другие осмысляли Казань как внезапно открывшийся им в центре России Восток. Возможно, этот синтез восточного, западного (через просвещение) и российского и стал основой привлекательности Казани, ее образа в русской литературе», — рассуждает заведующая музеем Льва Толстого (филиал Нацмузея РТ), профессор КФУ Лия Бушканец.

Кроме того, отмечают собеседники нашей газеты, в Казани начиная с XVIII века, с открытием Первой мужской гимназии, начинается своя литературная жизнь, которая развивалась и далее — сначала благодаря университету, а потом открытию других учебных заведений. Большую роль сыграла и казанская печать. Самый известный литературный альманах был «На рассвете» (1910), в нем печатались Александр Блок, Максимилиан Волошин, Сергей Городецкий, Михаил Кузмин. Многие казанцы переписывались с писателями. К примеру, Иван Тургенев поддерживал переписку с казанским библиографом П. Васильевым и сообщил ему ценные сведения об истории создания и публикации ряда своих произведений, в Казани даже впервые был опубликован рассказ Тургенева «Пегас». В отделе рукописей научной библиотеки им. Лобачевского КФУ хранятся автографы поэта Дениса Давыдова. Все это не просто связывает Казань и русскую литературу, но и делает наш город ее неотъемлемой частью жизни.

«Казань — это город мальчишек, которые здесь начинали, искали себя, влюблялись, ошибались, а потом стали известными на весь мир. Потому что для очень многих из этого списка наш город — это город юности, во многом повлиявший на них», — уверена автор проекта «Загадки Казани», экскурсовод и филолог Юлия Жизневская.

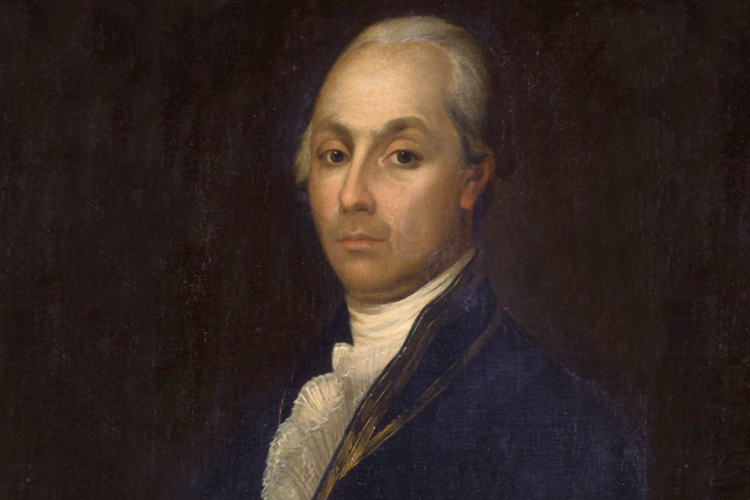

1. Александр Радищев (1749–1802)

Писатель Александр Радищев дважды побывал в Казани и ее окрестностях, оба раза не по своей воле, и это были очень разные посещения. Каковы причины и обстоятельства? В 1790 году после публикации его главной «причины несчастия и славы», по выражению Александра Пушкина, — рассказа «Путешествия из Петербурга в Москву» — Екатерина II сослала Радищева в Илимский острог, дорога в который лежала по Сибирскому тракту. На пути писатель начал вести дневник под названием «Записки путешествия в Сибирь», который открывается короткой записью от 11 ноября: «В Казани, поднявшись на гору, ехали полями, лощинами, перелесками до Бирюли, село господское, где пьяных всех наехало для праздника Михайлы Архангела. Нескоро лошадей дали. Барыня одна была у попа в гостях [за] 30 верст».

В Казани Радищев встретился с отцом, приехавшим к нему из Саратовской губернии на семейный совет по определению судьбы детей, о чем свидетельствует письмо матери писателя Феклы Степановны к графу Воронцову из села Преображенского от 5 ноября 1790 года: «Николая Афанасьевича уже нет: неделю, как уехал в Казань для свидания с Александром». Сам Радищев, вернувшись из Казани, писал Воронцову: «Как Елизавету Васильевну, так и малолетних детей к сыну доставлю, о чем он меня просил в Казани». Впрочем, некоторые исследователи, например Александр Татаринцев, добавляет профессор КФУ Бушканец, предполагают, что для встречи с отцом Радищев отклонился от предписанного маршрута и она произошла на несколько дней раньше, в районе Арзамаса, и в Казань они приехали вдвоем, где простились на 8 лет.

Возвращаясь обратно в Москву спустя 7 лет ареста, писатель надолго остановился в Казани, ожидая открытия санного пути, и подробно описал впечатления. «С утра странствовал в Казани. Уже чувствовал удовольствие, ехав туда, воображая, что проезжаешь не пустыни. А ходил по городу почти в восхищении», — запечатлел он. Особенно писателю запомнилась красота Волги, горы Верхнего Услона, «отличный вид» с архиерейской дачи, белые стены Кремля и Зилантов монастырь. Радищев даже попал на празднование Сабантуя на Арском поле, рассказала нашему изданию Жизневская.

2. Василий Жуковский (1783-1852)

Огромной заслугой русского поэта-романиста и переводчика Василия Жуковского являются переводы многих произведений мировой литературы, такие как «Одиссея» и «Илиада» Гомера, «Орлеанские девы» Шиллера, труды Гёте, Байрона, Вальтера Скотта и др. Жуковский побывал в Казани с 21 по 23 июня в 1837 году, сопровождая в поездке по стране своего воспитанника, 19-летнего цесаревича Александра, будущего Александра II, рассказывает доцент КФУ Айрат Бик-Булатов. Программа посещения была насыщенной, о чем автор гимна Российской империи «Боже, царя храни» писал в своем дневнике. 21 июня он побывал в Немецкой Швейцарии, встречался с профессорами Казанского университета Александром Казембеком и Карлом Фуксом, ректором Николаем Лобачевским, осмотрел физический и химический корпусы вуза, библиотеку, даже встретился с бурятским священником и т. д.

Жуковского заинтересовали занятия в гимназии и училище кантонистов, в котором обучались солдатские сыновья. С благотворительными целями посетил монастырь Казанской Богоматери, больницу, тюрьму, «дом умалишенных». В Казанском театре он слушал оперу Алексея Верстовского «Аскольдова могила». После представления артисты исполнили песню на стихи Жуковского «Слава на небе солнцу высокому…». 22 июня столичный гость побывал в Зилантовом монастыре и даже нарисовал его, как и памятник погибшим при взятии Казани в 1552 году. 23 июня был «переезд» из Казани в Симбирск. «Между Волгою и Казанью луг. <…> Прекрасный вид. Спуск и снова взъезд. Казань исчезает», — писал Жуковский. В 1927 году улицу Поперечно-Грузинскую в Вахитовском районе Казани переименовали в улицу его имени.

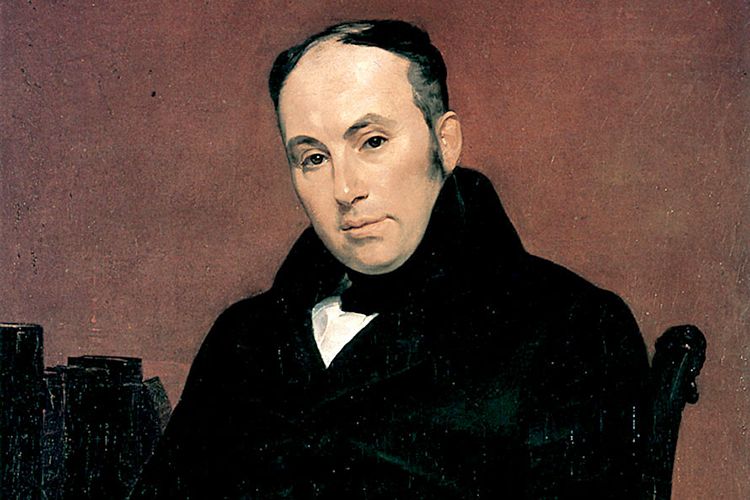

3. Сергей Аксаков (1791–1859)

В 8 лет Сергея Аксакова привезли из Уфы в Казань учиться в одно из лучших образовательных заведений для дворянских детей того времени — Первую казанскую мужскую гимназию. Но знакомство с городом не заладилось. «Он очень тяжело воспринял отрыв от семьи, пестроту и суету и буквально слег с лихорадкой от учебы, после чего его мама (Мария Зубова — прим. ред.) приняла решение забрать его», — уточняет Жизневская.

В Казани Аксаков снова оказался спустя год и продолжил обучение в гимназии. Старшие классы в 1804 году были преобразованы в первый курс Казанского университета, и фамилия Аксакова стала первой в списке студентов. Известный казанский врач, ученый и преподаватель Фукс увлек будущего писателя естественными науками, из-за чего тот проводил много времени в лесах и полях, занимаясь ловлей бабочек для своей коллекции. Воспоминания из студенческой жизни автор описал в книге «Собирание бабочек».

Во второй приезд Аксаков жил в здании, известном как усадьба Бронниковых, рассказывает казанский гид Ксения Измалкова. «Морозы стояли трескучие, и хотя заранее были наняты для нас две комнаты в маленьком доме капитанши Аристовой, но мы не скоро отыскали свою квартиру, которая, впрочем, находилась на хорошей улице, называющейся Грузинскою», — приводит она слова из мемуаров Аксакова, отмечая, что Большая Грузинская — это старое название современной улицы Карла Маркса. Сейчас на этом месте находится выставочный зал галереи современного искусства ГМИИ РТ.

4. Иван Лажечников (1792–1869)

В 1812 году, когда началась Отечественная война, писатель и публицист Иван Лажечников вступил добровольцем в действующую армию. В 1819-м он вышел в отставку и сначала был директором училищ и гимназий в Пензенской губернии, а в 1823–1826 годах служил инспектором училищ Казанской губернии, был директором Первой Казанской мужской гимназии, некоторое время — инспектором студентов Казанского университета.

Впечатления от этого периода есть в его статье «Как я знал М.Л. Магницкого» (1866). Кстати, Лажечников был инициатором строительства в Казани памятника нашего земляка, поэта и госдеятеля Гавриила Державина (1743–1816). Иван Иванович известен как автор исторических романов «Ледяной дом», «Басурман», «Последний Новик» и т. д.

5. Александр Пушкин (1799–1837)

«Наше все» Александр Пушкин гостил в Казани всего раз, в 1833 году, когда собирал материал для монографии по истории бунта Пугачева. Но даже за два дня и три ночи он успел немало посмотреть и встретиться со своими давними друзьями. Корреспондент «БИЗНЕС Online» в прошлом году в преддверии 220-летия автора прошелся по следам его «командировки» и подробно расписал «пушкинский» маршрут. Каждый приезжий должен быть отмечаться в почтовой конторе на Театральной площади (сейчас — площадь Свободы). Прибытие Пушкина в Казань по документам значится 6 сентября. «Вполне возможно, он прибыл в ночь с 5 на 6 сентября. Сам Пушкин четко писал в письме жене: „Я в Казани с 5-го“», — рассказывала заведующая музеем Боратынского Ирина Завьялова.

Как исследователя Пушкина интересовала церковь Святой Великомученицы Варвары на ул. Карла Маркса, 67, где раньше было Арское поле — оттуда Емельян Пугачев начал наступление на город. Еще одна локация, по одной из версий, — Суконная слобода, где поэт встретился с рабочим суконной фабрики Василием Бабиным, рассказавшем о событиях у Шарной горы (сейчас — улица Калинина). Побывал автор и у казанского купца первой гильдии Леонтия Крупеникова, который попал в плен к Пугачеву, но установить месторасположение купеческого дома практически невозможно, поскольку семья владела несколькими особняками. В Казанский кремль Пушкин тоже заглянул, но снова не как турист — его интересовала «Черная тюрьма», куда Пугачева посадили в 1773 году за попытку восстания на Черниговщине.

Своему делу Пушкин уделил достаточно времени, но и «потехе» — не один час. В первый день он заночевал не в гостинице Дворянского собрания, как многие считают, а в особняке Льва Энгельгардта, тестя поэта Евгения Боратынского. По некоторым данным, его усадьба занимала площадь дома на ул. Карла Маркса, 59 и площади Галереи современного искусства, которая сейчас располагается по соседству. Обедал поэт в доме у литератора Перцева, с которым был знаком еще в Петербурге.

Заглянул поэт и к Фуксу, множество раз упомянутого в тексте. Жена Фукса Александра писала, что Пушкин пробыл у супругов целый вечер, отужинал, послушал стихи и сердечно благодарил их за теплую встречу. Он даже рассказал гостеприимной хозяйке о пророчестве гадалки, которая предсказала ему неестественную смерть, а в последующие годы доверительно переписывался с ней, посылал свою «Историю Пугачевского бунта».

6. Евгений Боратынский (1800–1844)

Поэт Боратынский был женат на дочери казанского помещика Льва Энгельгардта и несколько раз бывал в Казани и в имении жены Анастасии Энгельгардт в селе Каймары. «Провинциальный город оживленнее столицы. Говоря — оживленнее, я не говорю — приятнее; но здесь есть то, чего нет в Москве», — так писал он критику Ивану Киреевскому о своем пребывании в казанском имении. Приехал в наш город Боратынский в конце декабря 1831 года и поселился в доме супруги, который находился в начале Грузинской улице (по правую сторону) и занимал четвертую часть квартала до Грузинской церкви (на месте домов 40–44 на ул. Карла Маркса). В июне 1832 года Боратынский уехал из Казани в Мару, а через год, будучи проездом в Казани, случайно пересекся со своим другом Пушкиным, который собирал материал о восстании Пугачева.

Музей Боратынского в нашем городе — единственный в России музей, посвященный поэту. В XIX веке здание служило усадьбой для трех поколений семьи Боратынского. «После смерти Евгения Боратынского дом принадлежал сыну Николаю. События 1917–1918 годов трагически отразились на судьбе потомков Боратынских. Осенью 1918-го расстрелян внук поэта Александр Николаевич Боратынский — последний владелец усадьбы. Затем дом попал „в чужие руки“», — рассказывала казанский гид Измалкова.

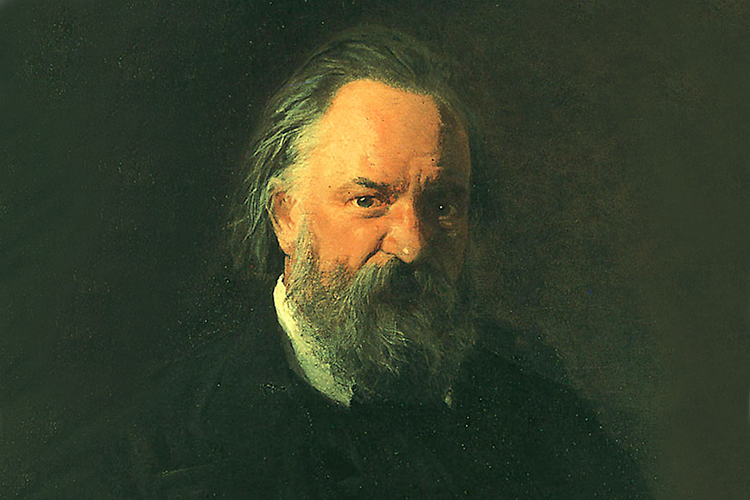

7. Александр Герцен (1812–1870)

Автор одного из первых произведений русского реализма Александр Герцен оказался в Казани проездом. В конце апреля 1835-го он направлялся в ссылку в Пермь и едва не утонул во время шторма на Волге. «Когда он переправлялся на лодке от Верхнего Услона в сторону Казани, лодка вдруг дала течь. Как вспоминает потом сам Герцен, рассказала «БИЗНЕС Online» Жизневская, хозяин лодки, татарин, закричал: «Барин, течет, течет!» — и стал неистово молиться. «Никто не знал, что делать. Герцен выхватил свою шапку и чуть ли не ей стал вычерпывать воду», — продолжает собеседница нашего издания. Путникам повезло — лодка прошла на мелководье, благодаря чему удалось спастись. Но этот широкий разлив Волги и бушующую стихию писатель запомнил надолго.

От незапланированного путешествия в Казань у Герцена осталась не только история о чудесном спасении. Свои впечатления автор описал в автобиографической хронике «Былое и думы». Причалив к стенам Казанского кремля, он вместе со спутниками направился в кабак, где выпил «стакан пенного вина» и закусил печеным яйцом. Заночевал Герцен в почтовой конторе, завернувшись в шинель и положив толстую книгу под голову вместо подушки. Наконец, на другой день, добившись у жандармского генерала Петра Апраксина разрешения остановиться в казанской гостинице, он провел здесь еще некоторое время. «Три дня я бродил с жандармами по городу. Татарки с покрытыми лицами, скуластые мужья их, правоверные мечети рядом с православными церквями — все это напоминает Азию и Восток», — писал Герцен.

8. Иван Гончаров (1812–1891)

Один из крупнейших русских писателей XIX века Иван Гончаров родился в Симбирске. Во время поездок из Москвы, где он учился с начала в коммерческом училище, затем — в Московском университете, он проезжал через Казанскую губернию. Так, в июле 1834 года, после окончания университета, по пути в Симбирск Гончаров на один день останавливался в Казани. Он осмотрел Кремль, башню Сююмбике, университет, памятник нашему земляку Державину, посетил несколько мечетей и, как позднее писал, «походил по горбатым улицам города, по Арскому полю».

В 1849-м писатель пробыл здесь два дня. В середине февраля 1855 года, побывав в Симбирске после кругосветного плавания, Гончаров вновь на несколько дней останавливался в Казани, жил в номерах «Франция» (ныне ул. Кремлевская, 15/25), посетил театр. Последний раз Гончаров был в Казани 13 июля 1862 года, когда ехал на пароходе «Успех» из Симбирска. Впечатления о городе и Поволжье Гончаров использовал в очерках «На родине», «Поездка по Волге», «По Восточной Сибири», «Слуги старого века» и др. В 1927 году в Казани появилась улица Гончарова (Ягодная слобода, Кировский район).

9. Тарас Шевченко (1814-1861)

«„Башня Сумбеки“ — несомненный памятник времен татарских — показалась мне единоутробною сестрою Сухаревой башни», — так описывал в дневнике впечатления о своем двухдневном визите в Казань Тарас Шевченко. Украинский поэт остановился здесь, возвращаясь в 1857 году из ссылки. В дневнике 13 сентября того же года он пишет: «Казань городок — Москвы уголок. Эту поговорку слышал я в первый раз в 1847 году на почтовой станции в Симбирской губернии, когда препровождался я на фельдъегере в Оренбург… Сегодня поутру увидел я издали Казань, и давно слышанная поговорка сама собою вспомнилась и невольно проговорилась». Он отмечал, что «как издали, так и вблизи, так и внутри» Казань чрезвычайно живо напоминает собою уголок Москвы: начиная с церквей, колоколен до саек и калачей, а Большая улица, ведущая в Кремль, смахивает на Невский проспект своею «чопорностью и торцовой мостовою».

«Выйдя на улицу, я услышал глухой шум барабана и увидел густую толпу народа, провожавшего на казнь преступника. Чтобы не встретить эту гнусную процессию, я своротил в переулок, и в числе бегущих смотреть эту процессию я увидел молодую девушку с шарманкою за плечами и ободранного мальчика с тамбурином в руках. Мне сделалось не грустно, а как-то особенно скверно, и я опять взял за четвертак татарскую тележку и возвратился на пароход. Возвращаясь на пароход, я увидел в правой стороне от дороги памятник, воздвигнутый над костями убитых при взятии Казани царем Иваном Лютым. Это усеченная пирамида с портиками, поставленная будто бы на том самом месте, где стоял шатер царя Лютого. Печальный памятник», — написал Шевченко.

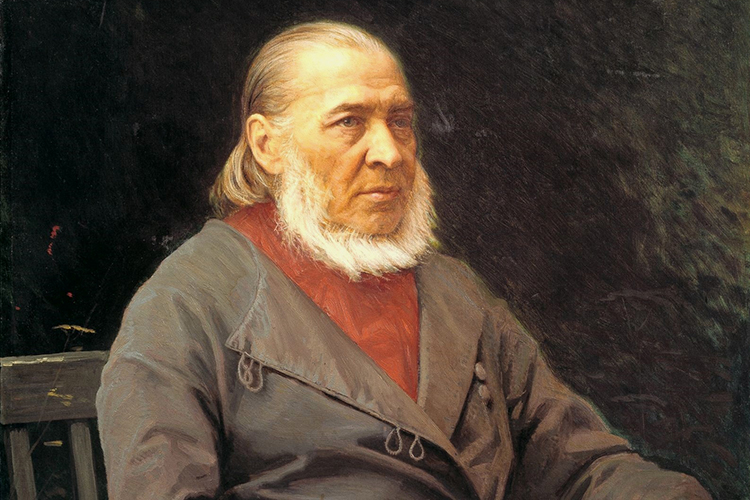

10. Павел Мельников-Печерский (1818–1883)

Казанский университет может гордиться многими именитыми выпускниками, в их числе один из лучших студентов своего курса на словесном факультете, будущий писатель и историк-этнограф Павел Мельников-Печерский. Он служил чиновником особых поручений при министерстве внутренних дел и по долгу службы занимался борьбой со старообрядцами. Изучал их быт, что отразил в своих произведениях. Для знаменитой дилогии «В лесах» и «На горах» автор взял казанское уголовное дело между двумя старообрядческими семьями.

«У Мельникова было произведение „Очерки о поповщине“, которое можно назвать „черным пиаром“. В нем много интересных и реальных фактов, но многое не является действительностью — он просто „художник и так видит“ и выдает это за правду. А как же тут быть с совестью? Похоже, это мало его волновало», — рассказывает создатель музея истории старообрядчества в Казани Роман Царевский. Усилиями Мельникова-Печерского были закрыты и уничтожены по крайней мере два храма старообрядцев в Казани, добавляет спикер.

11. Федор Достоевский (1821-1881)

Федор Достоевский, скорее всего, побывал в Казани дважды. Документальных свидетельств нет, но можно предположить, что в первый раз писатель оказался здесь в декабре 1849 года, когда провел ночь в пересыльной тюрьме, находившейся под стенами крепости, как в XIX веке называли Кремль (ныне улица Батурина, 7), а далее проследовал по Сибирскому тракту мимо Варваринской церкви, рассказывает «БИЗНЕС Online» профессор КФУ Бушканец. Случилось это после того, как в апреле того же года Достоевского вместе с товарищами из общественно-политического кружка петрашевцев приговорили к четырехлетней каторге в Сибирь с последующей ссылкой. Он отправился туда по Московскому тракту и заночевал в Свияжске, где был пересыльный пункт.

«Второй раз, возвращаясь из ссылки в 1859 году, Достоевский провел в нашем городе целых 10 дней, а в марте того же года наконец получил разрешение выйти в отставку, поселиться в любом из городов, кроме Москвы и Петербурга, — делится подробностями профессор КФУ. — Достоевский выбрал для жительства Тверь — ближе к обеим столицам. Сложность заключалась в отсутствии денег на дорогу. Нужно было купить тарантас, на каждой станции — а проехать предстояло 4 тысячи верст — нанимать лошадей». Конечно, на пути следования у него была и Казань. Сохранилось два письма Достоевского, написанных летом 1859-го старшему брату Михаилу Достоевскому, в обоих он просит у него прислать 200 рублей. «… И потому умоляю тебя, друг и брат мой, спаси меня еще раз: тотчас же с получением этого письма на другой же день, если можно (не дожидаясь второго от вторника), — вышли мне рублей 200 в Казань, — пишет Федор Михайлович. — Ты совершенно успеешь это сделать, ибо в Казани я буду никак не раньше первых чисел августа, может быть, несколько раньше».

Писатель с супругой Марией Дмитриевной Исаевой и приемным сыном Павлом остановился в гостинице «Европейские номера» (улица Воскресенская, ныне ул. Кремлевская, 11). «В Казани Достоевского привлекла прежде всего библиотека, где он изучал последние номера литературных журналов. В Семипалатинск журналы доходили более чем через два месяца после их выхода в свет, а в Казань поступали регулярно и в значительном по тем временам количестве: „Русский вестник“ — 84, „Современник“ — 66, „Отечественные записки“ — 51, „Русское слово“ — 30 экземпляров и так далее. Для города с населением в 60 тысяч человек это было немало», — подчеркивает Бушканец. Федор Михайлович нечасто, но все же упоминал о Казани в своих произведениях, таких как «Село Степанчиково и его обитатели», где главный герой Фома Опискин хвалится, что участвовал в восстановлении Казани после пожара (речь о пожаре 1842-го), а студентка на вечере в доме Виргинских в романе «Бесы» непременно посетит университетский город Казань. Упоминается Казань и в журнале Достоевского «Дневник писателя», например, он приводит заметку из «Камско-Волжской газеты» за 1873 год о том, что три гимназиста третьего класса 2-й казанской гимназии предполагали бежать в Америку.

«Как установила Е.Г. Кузнецова, в Казанской губернии пытались учредить „Школу имени Ф.М. Достоевского“. В распоряжении Казанской уездной земской управы в 1893 году значился так называемый „Капитал имени умершего писателя Достоевского“ в размере 5 304 рублей 65 копеек, о чем сообщала газета „Волжский вестник“. Первоначально планировалось открыть сельскохозяйственную школу, потом — ремесленную. Однако ее так и не открыли…» — рассказала Бушканец.

12. Николай Некрасов (1821-1878)

Еще в 1845 году русский поэт Николай Некрасов, уроженец украинского города Винница, задумал издавать собственный журнал, но ему не хватало денег. Стремление найти их и привело его в Казанскую губернию. Некрасов приехал в Казань летом 1846 года, когда был проездом в имение к богатому казанскому помещику, предложившему ему помощь, Григорию Михайловичу Толстому, жившему в селе Ново-Спасское (сейчас Алексеевский район).

Некрасов пробыл в нашем городе с 27 мая по 5 июня и жил в Акчуринских номерах (ныне Кремлевская, 15). Возможно, поэт осмотрел Кремль, университет, Петропавловский собор, старое здание Дворянского собрания (ул. Рахматуллина, 6). Позднее в поэме «Русские женщины» он описал остановку Марии Николаевны Волконской по пути в Сибирь именно в гостинице Дворянского собрания. Толстой, кстати, обещания своего не выполнил и денег не дал. Некрасов уехал в Петербург ни с чем. В Казани в честь народного поэта бывший Собачий переулок в 1927 году был переименован в улицу Некрасова (Вахитовский район).

13. Александр Островский (1823-1886)

Если некоторые писатели оказались в Казани невольными туристами, Александр Островский направился в путешествие по Волге по собственному желанию, устав от столичной жизни. «Столицу татарского царства» он посетил в 1865 году вместе с известным чтецом Иваном Горбуновым. Удовлетворяя свой дух исследователя, писатель кропотливо собирал сведения о численности и составе населения города, обычаях людей и экономике края. «В Казани мы наблюдаем татар и татарские нравы русского населения; видели и татарок, встречались и хорошенькие, но за недосугом не успели еще подробно рассмотреть отличительной особенности татарских женщин», — писал он в письмах актрисе Екатерине Васильевой. Правда, не по душе пришелся Островскому казанский холод: «По календарю май, 25-е число, а по погоде октябрь».

Спустя годы Казань еще раз откликнулась в биографии автора. В ночь с 3 на 4 декабря 1874 года в городе сгорел театр, артисты остались без средств. Среди тех, кто пожертвовал деньги, был Островский — он прислал труппе 100 рублей. Сейчас на такие деньги можно купить разве что десяток яиц, а в царской России примерно килограмм масла стоил 1 рубль. В казанском театре почитали Островского (и наверняка не только за жест доброй воли) — его пьесы регулярно ставились артистами. А в 1924 году улицу Вознесенскую переименовали в улицу Островского. Сейчас там находятся два театра — ТЮЗ и театр им. Качалова.

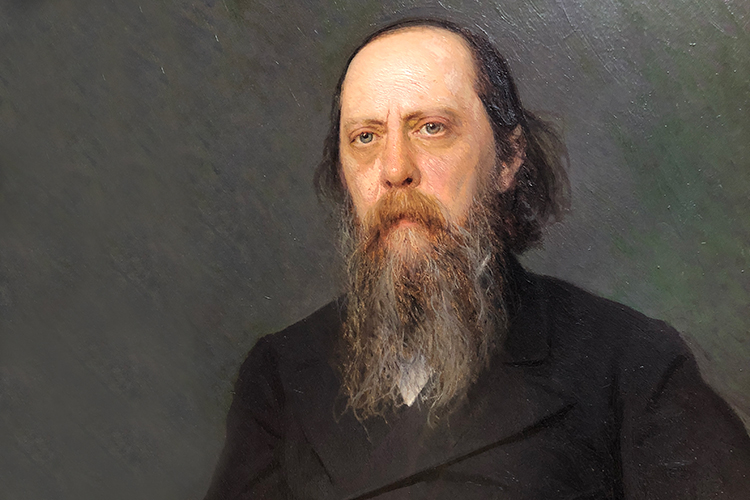

14. Михаил Салтыков-Щедрин (1826-1889)

Именно в Казани Михаил Салтыков-Щедрин получил свой литературный псевдоним. Писатель провел 8 лет в вятской ссылке, где служил чиновником для особых поручений, а затем советником Губернского управления. Он усмирял крестьянские бунты и ездил со следственными делами по регионам России — Казанской, Нижегородской, Вятской и Пермской губерниям. В Казани он оказался по служебным делам — встречался с местными чиновниками и писателем Мельниковым-Печерским, о котором мы уже рассказывали в тексте.

Как Салтыков получил вторую часть фамилии? «После допроса старика, который он провел. По документам Трофим Трифонович Щедрин на 8-м десятке жизни значится как председатель казанской старообрядческой общины. У него-то Салтыков позаимствовал фамилию», — заметил Царевский. Дело в том, что Салтыков боролся со старообрядцами. «Особо он прославился своей жестокостью на Вятке. По его указам секли людей и выкидывали в снег старух из богаделен», — рассказывал создатель музея истории старообрядчества Казани Царевский.

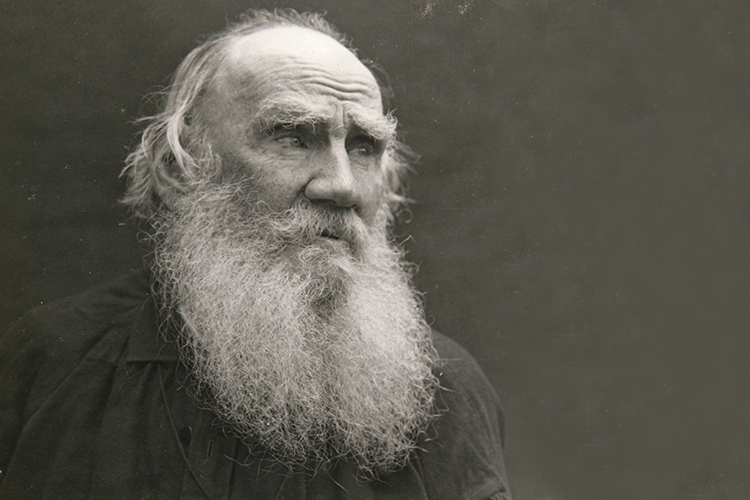

15. Лев Толстой (1828-1910)

Классик русской литературы Лев Толстой провел в Казани без малого 6 лет. После смерти родителей в сентябре 1841-го его вместе с братьями и сестрой Марией перевозит к себе в Казань сестра отца Пелагея Юшкова, вышедшая здесь замуж. Жили они в арендованном доме Горталовых на Поперечно-Казанской улице, вблизи Богородицкого монастыря, а спустя три года сняли другой, на улице Киселевского (на углу Односторонки Арского поля и Большой красной улиц).

«Тетушка Полин» заботилась о племянниках, их здоровье и благополучии, приглашала мальчикам хороших педагогов, рассказывает заведующая казанским музеем Толстова Бушканец. «Левушку, как Льва Толстого называла семья, она уговорила избрать восточный разряд, мечтала для него о карьере дипломата, — говорит эксперт. — Зимой 1844 года к ним домой стал ездить известный востоковед, профессор Казем-Бек, занимавшийся с юношей татарским и турецким языками. В октябре того же года Толстой зачислен своекоштным студентом философского факультета Императорского университета по разряду турецко-арабской словесности». Но восточные языки мало его привлекали, и из-за непосещения занятий он не был допущен к переводным экзаменам за первый курс, а затем перевелся на первый курс юридического факультета, добавила собеседница нашей газеты.

Лев Николаевич был постоянным посетителем аристократических раутов, журфиксов, пикников и балов. Вращаясь в высшем кругу казанского аристократического общества, писатель позже говорил: «Я очень любил веселиться в казанском, тогда очень хорошем обществе» и «очень благодарен судьбе, что первую молодость провел в среде, где можно было смолоду быть молодым…». «Литературовед Ефим Бушканец, биограф Толстого, считал, что казанские годы были временем формирования Льва Николаевича, здесь началась его глубокая и скрытая постоянная работа над собой. Первые пробы пера его относятся именно к казанскому периоду его жизни», — подчеркивает профессор КФУ.

В апреле 1847 года Лев Толстой оставил университет Казани, после чего приезжал сюда еще несколько раз. Весной 1851 года, направляясь на Кавказ на военную службу, гостил здесь неделю, а в 1860-1870-х совершил ряд поездок «на кумыс» в Самарскую губернию на пароходе по Волге.

16. Николай Чернышевский (1828-1889)

Неоднократно бывал в нашем городе и автор знаменитого романа «Что делать?» Николай Чернышевский. Еще в 40-х годах XIX века он хорошо знал обстановку в Казани, особенно в студенческих кружках, поскольку здесь жил его двоюродный брат Александр Пыпин, который учился в университете и рассказывал родственнику о профессорах вуза, об интересах и настроениях студенчества. В 1850-м Николай Гаврилович был в Казани, чтобы похлопотать о переводе брата в Петербургский университет. Тогда же он посетил профессора Казанской духовной академии, исследователя ислама Гордия Саблукова, под руководством которого в юности Чернышевский изучал татарский язык и писал работу о татарских географических названиях, подчеркивает профессор КФУ Бушканец.

В 1851–1853 годах Чернышевский преподавал в Саратовской гимназии, которая относилась к Казанскому учебному округу, потому он и познакомился с Николаем Лобачевским, как с исполняющим обязанности попечителя Казанского учебного округа. В дальнейшем связи с городом упрочились благодаря поступлению многих учеников Чернышевского в Казанский университет, где они составили основной костяк революционно настроенной молодежи.

Став одним из ведущих сотрудников журнала «Современник», который Некрасов издавал в Петербурге, Чернышевский много раз писал или упоминал о Казани. Он откликнулся на волнения крестьян села Бездна Спасского уезда Казанской губернии (сейчас это село Антоновка Спасского района Татарстана) и окрестных деревень в апреле 1861 года, которые плохо поняли положения недавней реформы по отмене крепостного права, отмечает эксперт «БИЗНЕС Online». Проездом писатель был в нашем городе в 1853, 1859 И 1861 годах. Можно предположить, что он встречался здесь с членами революционно-демократических кружков. В 1864 году Чернышевского провезли через Казань на каторгу в Сибирь.

17. Всеволод Крестовский (1840-1895)

Автор известного социального романа «Петербургские трущобы» Всеволод Крестовский приезжал в Казань в 1867 году. Казанский краевед Борис Ерунов писал, что Крестовский прибыл в апреле по Волге. 27-летний «модный» петербуржец остановился в номерах Рязанова. В Казани его сопровождал Петр Васильев, руководитель местных писателей. Ерунов писал, что Васильев «облазил все чердаки и каморки», где ютились литераторы Казани, чтобы познакомить их Крестовским. Якобы 28 апреля должна была состояться встреча петербургского гостя с казанцами, но подтверждения этому нет.

18. Глеб Успенский (1843-1902)

Глеб Успенский сейчас почти забытый писатель, хотя во второй половине XIX века был одним из самых известных публицистов, близких к народническому движению, один из ведущих писателей-разночинцев, писатель-исследователь, отмечают эксперты. Чтобы лучше узнать Россию, он много путешествовал, бывал в разных городах, неоднократно заезжая в Казань (в 1881, 1884, 1887, 1888, 1889 годах).

В 1888-м Успенский отправился в Сибирь, о чем рассказал в книге «Поездки к переселенцам»: «Решив весною ехать в Западную Сибирь с исключительною целью видеть положение переселенцев, я, однако же, крепко призадумался о плодотворности этой поездки, когда, наконец, как говорится, „дошло до дела“, то есть когда я уже ехал по Волге, приближаясь к Казани. Предстояли мне впечатления, без сомнения, не облегчающие сознания, уже крепко утомленного сутолокою только что миновавшего петербургского зимнего „сезона“, и вследствие этого, вопреки существенным целям поездки, утомленное сознание стало вопиять о крайней необходимости отдохновения. И чем ближе подходил пароход к Казани, тем с большею настойчивостию вопияло оно о предпочтении тепла и блеска южной природы суровым картинам севера, которые обрисовывались в моем воображении…» — писал он.

«На обратном пути Успенский снова остановился в Казани, посетил редакцию лучшей провинциальной газеты в России „Волжский вестник“, дал обещание сотрудничать с ней. И уже в декабре 1888 года обещание выполнил, прислав статью о Карле Марксе, которая не была пропущена цензурой, но передавалась из рук в руки в рукописном варианте», — говорит Бушканец. В 1889-м Успенский останавливался в Казани в номерах Бонарцева на улице Черноозерской (ныне ул. Дзержинского, 13). В Авиастроительном районе нашего города есть улица его имени.

Комментарии 42

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.