21 мая — День официального принятия ислама Волжской Булгарией, которое произошло в 922 году. В минувшие выходные состоялся «Изге Болгар җыены» — главное ежегодное празднество по этому поводу. Что же именно случилось на территории современного Татарстана в первой четверти X века и почему знаменитый Ибн Фадлан боялся, что его казнит булгарский правитель? Об этом в интервью «БИЗНЕС Online» рассказывает археолог, доктор исторических наук Константин Руденко, который напоминает, что принятие ислама булгарами стало итогом сепаратных переговоров, почему Алмуш-хан хотел стать подданным багдадского халифа, но за это его не сверг хазарский каган Вениамин.

Константин Руденко: «В арабской историко-географической литературе IX–X веков «сакалиба» означает «славянин». Но Алмуш сознательно пошел на эту хитрость, обозначив себя тем, кем не являлся»

Константин Руденко: «В арабской историко-географической литературе IX–X веков «сакалиба» означает «славянин». Но Алмуш сознательно пошел на эту хитрость, обозначив себя тем, кем не являлся»

Кто такой Алмуш? Почему не хан, а эльтебер?

— Константин Александрович, вы автор монографии «Алмуш — царь Сакалиба» о булгарском правителе, благодаря которому в 922 году и был официально принят ислам на территории современного Татарстана. Почему это стало возможным?

— Давайте начнем с самого начала. Что из себя представляла территория, на которой проживали древние булгары, и как все это происходило? Это была территория государства Хазария, и Алмуш был не ханом, а эльтебером (титул автономного, но вассального по отношению к верховной власти правителя в древнетюркской иерархии — прим. ред.). Об этом почему-то забывают, хотя существует единственный письменный источник «Рисале» Ахмада Ибн Фадлана, где четко сказано о том, что Алмуш был вассалом хазар во время правления кагана Вениамина.

Константин Александрович Руденко — российский археолог, специалист музейного дела, доктор исторических наук, профессор кафедры музеологии, культурологии и искусствоведения Казанского государственного института культуры.

Руденко родился 2 октября 1967 года в Казани. В 1984-м, после окончания средней школы №64, поступил на исторический факультет Казанского государственного университета им. Ульянова-Ленина (ныне Казанский федеральный университет). Со второго курса был призван в ряды Вооруженных сил СССР, где отслужил два года. Окончил вуз в 1991-м по специальности «история, преподаватель истории, обществоведения».

В 1991–1994 годах обучался в заочной аспирантуре кафедры археологии Московского государственного университета. С 1992 по 1993 год был ответственным исполнителем археологической экспедиции КГУ, проводившей охранно-спасательные раскопки археологических памятников в зоне строительства грузового причала у села Сорочьи Горы Рыбно-Слободского района РТ. Также с 1993 по 1997 год работал в новостроечной археологической экспедиции минкультуры РТ по мониторингу памятников археологии республики и проведению охранно-спасательных работ в зоне строительства мостового перехода через Каму в районе Мурзиха – Сорочьи Горы. В 1997-м был назначен завотделом археологии и этноэкологии Национального музея РТ.

В 1995 году защитил кандидатскую («Материальная культура булгарских селищ XII–XIV веков низовьев реки Камы»), а в 2004-м — докторскую диссертацию по археологии («Процессы этнокультурного взаимодействия в Волго-Камье в конце Х–XIV веков по археологическим данным»).

Специалист в области средневековой археологии и искусства, а также музейного дела. Разработал модель развития степных и лесостепных областей Волго-Камья в процессе освоения их человеком с разными системами землепользования, социальной и культурной организацией на основе археологических материалов, а также исследования процессов этнокультурного взаимодействия на разных этапах освоения новых ландшафтов пришлым и коренным населением в эпоху Средневековья.

В сущности булгары, правителем которых был Алмуш, непосредственно подчинялись кагану. Стоит подчеркнуть, что это было административное подчинение, затрагивающее сферы внешней политики и экономики, например сборы налогов. Оно не касалось остальных вопросов жизни народов, входивших в хазарское государство, в том числе и булгар. Хазарские правители не вмешивались в дела, связанные с религией, что способствовало сохранению конфессионального мира в стране, несмотря на то что в Хазарии была официальная государственная религия — иудаизм. Такая позиция была очень важна в огромном государстве, на территории которого проживали сотни народов со своим языком, культурой и религией.

— При этом иудаизм был религией хазарской элиты.

— Иудеями по вероисповеданию были только каганы, беки и так далее. А бо́льшая часть населения исповедовала язычество, как и булгары, которые проживали в центральных районах Хазарии и Подонье. Были и мусульмане (особенно на Северском Донце, где в больших поселениях проживали булгары-мусульмане, а где-то и христиане). Хазария была поликонфессиональным государством, в котором всем хватало места.

Алмуш стал мусульманином еще до приезда Ибн Фадлана. Но он исповедовал его не по классическому багдадскому канону, а по тому, который был принят в Хорезме. В этом была проблема, которую пытался решить Ибн Фадлан, поскольку священнослужители, которые должны были приехать в составе багдадского посольства к булгарам, не захотели совершать это длительное и опасное путешествие. Потому речь идет конкретно о самом эльтебере Алмуше и тех запросах, которые он в двух письмах изложил багдаскому халифу. Здесь есть еще один момент, который характеризует личность этого человека: он не написал, что является эльтебером, но и не мог позволить себе присвоить титул хана. Был международный этикет, который нельзя было нарушать. Тем более Алмуш являлся по официальному статусу представителем кагана, с которым Багдад состоял не в очень хороших отношениях. Поэтому Алмуш себя назвал царем Сакалиба.

— Сакалиба — так, по-моему, называли светлых людей, бледнолицых?

— В арабской историко-географической литературе IX–X веков «сакалиба» означает «славянин». Но Алмуш сознательно пошел на эту хитрость, обозначив себя тем, кем не являлся. Если бы он написал, что является вассалом хазарского бека, то его просто слушать бы не стали. Тем более багдадский халиф Аль-Муктадир Биллах был специфическим правителем. Современники о нем отзывались не очень лестно, прежде всего из-за того, что он не был политиком и никак не проявил себя в этой области. Халиф Аль-Муктадир любил литературу, в первую очередь поэзию, и пышные празднования. К концу его правления казна была пуста, процветала коррупция и взяточничество.

Поэтому Алмушу надо было халифа заинтересовать чем-то, кроме отдаленной географии проживания неизвестного для багдадского властителя народа, вождь которого обращался к нему с просьбой о покровительстве. И Алмуш представился могущественным правителем, который просит помощи, защиты от хазар и поддержки, как вассал повелителя правоверных. Это написано в «Рисале». Ибн Фадлан не знает, как именовать Алмуша, и пишет, что это царь Сакалиба. Но самое любопытное, что он ни разу не упоминает, что Алмуш — правитель булгар.

Ибн Фадлан называл людей, живших под властью Алмуша, «людьми этой страны» или просто подданными эльтебера. Никаких этнических определений не было. Складывается такое впечатление, что он видел своими глазами очень мало и общался через переводчика только с теми, кого ему назначили в сопровождающие. Он описывает только одну поездку к неким баранджарам (баланджары, беленджер, беренджер, баранджар — средневековый кочевой народ неизвестного происхождения, возможно, родственный булгарам, а также одноименный город, страна и река на Кавказе к северу от Дербента — прим. ред.). В отношении них Ибн Фадлан написал, что есть в стране Алмуша некие семейства, которые исповедуют ислам, у которых есть мечеть, но нет муэдзина. Ибн Фадлан по прибытии занимался наставлением того, кто должен молитву читать, и лично обратил в ислам одну семью. Больше об актах принятия мусульманства ничего не пишет.

— Оправдались ли надежды Ибн Фадлана, которые он связывал с путешествием на землю булгар — имя, которое он категорически не хочет упоминать?

— В принципе, Ибн Фадлан оказался в сложной ситуации. Ожидал одно — увидел другое. Если мы говорим о «Рисале», то это сочинение почему-то воспринимают как документальный журнал путешествия, хотя на самом деле это художественно-литературное произведение. Ибн Фадлан ведь даже не пишет о том, как проходила миссия, а пишет о себе: как он переживал, что думал и прочее. К его сочинению многие авторитетные арабские ученые относились критически. Так, например, в XIII веке историк и географ Якут аль-Хамави скептически заметил, что Ибн Фадлан, скорее всего, никуда не ездил, а описания являются его домыслом. Действительно, когда Ибн Фадлан пишет о носороге, гуляющем у булгар по лугам и полям, в это слабо верится.

Но дело даже не в этом. Когда Ибн Фадлана встретили в ставке эльтебера и посол прочитал письма от визиря и самого халифа, Алмуш осознал, что его просто-напросто обманули — не привезли денег и священников, что он просил у халифа. Он же рассчитывал на резонанс среди своих подданных и соседей, что его будут еще больше уважать, раз у него такой авторитетный покровитель, а тут в один момент все рухнуло. И он сильно разгневался, обвинил Ибн Фадлана в обмане, дескать, по Корану обман считается грехом — как он может чему-то их учить, если сам нарушает фундаментальные заветы? Ибн Фадлан серьезно опасался, что его казнят. Но этого, к счастью, не случилось.

Любознательность Ибн Фадлана, видимо, была истолкована Алмушем или его советниками как попытка шпионажа. Секретарю багдадского посольства дали понять, что не нужно совать нос не в свои дела. Очевидно, в назидание ему рассказали историю некоего индийца, который приехал к булгарам по торговым делам и интересовался вещами, которые выходили далеко за рамки его профессиональных интересов. Индийца пригласили на речной вояж, где он тоже проявлял излишнее любопытство. На одной из остановок, когда купцы и экипаж судна высадились на берег, его повесили на дереве.

Эта поучительная и леденящая душу история должна была стать предупреждением для арабского гостя. Однако полного доверия к нему, видимо, у Алмуша и его подвижников не было. Ибн Фадлану особо ничего не показывали и кормили как людей не особо уважаемых (давали кашу с рыбьим жиром и зеленые яблоки, которые по вкусу, по словам Ибн Фадлана, напоминали уксус). Ибн Фадлан писал, очевидно, вспоминая свой родной Багдад, что хотел бы поесть хорошей пищи и сладких фруктов. Учитывая такое отношение, можно предположить, что булгарский правитель просто-напросто разочаровался в багдадских гостях и оставил их без внимания и почета.

— Насколько сложно прочитать «Рисале» простому обывателю, интересующемуся историей?

— Прямой перевод с арабского воспринимается непросто, нужна интерпретация. Такие попытки были сделаны, но акценты другие. В арабском и персидском языках строй мысли другой, как и система отсылок. По прошествии более тысячи лет сложно понять смысловые конструкции той эпохи и менталитет жителя средневекового столичного мегаполиса Багдада — чиновника Ибн Фадлана, попавшего на границы цивилизованного мира.

Есть обновленный перевод с более современными комментариями научного сотрудника Института истории материальной культуры РАН Вячеслава Кулешова, который в 2016 году опубликовал книгу «Путь Ахмеда ибн-Фадлана». Есть замечательные очерки в книге-каталоге к выставке «Путешествие Ибн Фадлана: Волжский путь от Багдада до Булгара» фонда Марджани от 2016 года.

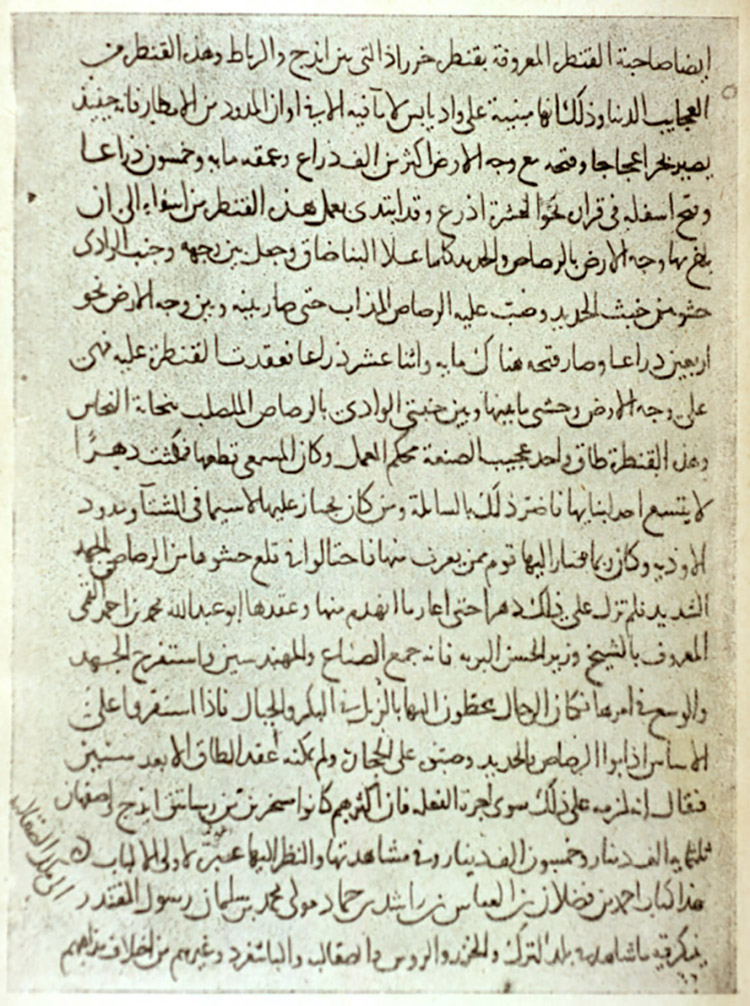

Рукопись записок Ибн Фадлана

Рукопись записок Ибн Фадлана

«Страна булгар в его глазах место отнюдь не привлекательное»

— Сам Алмуш позиционировал себя мусульманином?

— Да, он был мусульманином и прекрасно осознавал это. Это в какой-то мере даже помогало выполнять ему свои административные обязанности в рамках тех полномочий, что были ему даны хазарским правителем. По существовавшим тогда юридическим нормам Алмуш не избирался булгарами, а назначался хазарами в качестве эльтебера, поскольку такие должности обычно присваивались представителями верховной власти Хазарии. Скорее всего, отец Алмуша был таким же эльтебером, после его смерти нужно было найти преемника, и Алмушу такая честь была предоставлена.

При всей своей власти он не имел права самостоятельно и в своих интересах собирать налоги и организовывать военные действия, зато у него было много обязанностей и ряд обязательных условий, как у вассала хазарского кагана. Это, например, означало, что Алмуш был обязан отправить своего сына на службу хазарскому кагану, а дочь отдать ему в гарем. Это было подтверждение лояльности и покорности правителю страны, на службе у которого он состоял. Алмушу не оставалось ничего другого, как выполнить это правило: сын уехал на службу к кагану, а затем отправилась в Итиль его дочь. Девушка сильно тосковала по дому и через несколько лет умерла. Чтобы это не повторилось (у Алмуша была еще одна дочь), эльтебер решил пойти на хитрость: принял ислам. И когда прибыли посланники кагана с требованием отдать вторую дочь кагану, он сказал, что они мусульмане, а мусульманка за иудея пойти замуж не может. Однако эти аргументы не возымели результата, и ему было сказано, что все равно дочь его заберут. Тогда он ее срочно выдал замуж.

— Было ли все окружение Алмуша приверженцами ислама?

— Мусульмане, конечно, были в окружении Алмуша. Его супруга, скорее всего, тоже была мусульманкой, как и дети. Предположительно, он был женат дважды, вторая его жена была дочерью огузского правителя. Ибн Фадлан об этом умалчивает. Безусловно, в окружении Алмуша были мусульмане — например портной из Багдада, которого Ибн Фадлан видел в ставке эльтебера. Были также хорезмийцы, в том числе и богословы.

Однако Ибн Фадлан создавал у читателя его сочинения особый образ страны и ее обитателей, который у него сложился как у представителя городской, даже столичной арабской интеллигенции. Страна булгар в его глазах место отнюдь не привлекательное: он пишет, что все булгары больны, страдают от желудочных колик и часто умирают. Складывается впечатление, что эта территория совершенно не пригодна для жизни: глухие леса, болота, земля черная и, как он подчеркнул, вонючая, в которой зерно гниет, а люди из-за этого болеют. Для него эта страна ужаса, потому там и змеи толщиной со ствол дерева, которых он якобы видел сам, и носороги живут, и воины сражаются на небесах.

Ибн Фадлан, скорее всего, записывал то, что ему рассказывали и что он наблюдал сам, но обращая внимание в основном на то, что для него было экзотикой. При этом в тексте есть множество отсылок к деталям, трактовка которых или контекст были понятны только жителям Багдада или центральных областей халифата.

Например, он пишет, что, когда они подъехали к границе булгарских земель, эльтебер выехал лично им навстречу, спешился и упал ниц перед посланниками. Этого категорически нельзя было делать по этикету при дворе халифа — падать ниц можно было только при молитве. А Ибн Фадлан специально пишет об этом, чтобы читатели понимали, в какую страшную страну он попал — неудобную, нецивилизованную, варварскую.

— У нас, как только начальник начинает молиться, все подчиненные тоже становятся приверженцами его религии. Почему Алмуш не принял иудаизм?

— Иудаизм — кастовая религия, любого желающего не запишут. Ортодоксальный иудаизм, который приняли правители Хазарии, был для особой касты. Поэтому Алмуш не мог туда попасть в силу своего подчиненного положения, да и, не исключено, своих убеждений. Больше всего его в целом, видимо, угнетала несвобода, а не вопросы религии правителей Хазарии. Как мог зарабатывать правитель в то время? Торговлей. Поток товара шел через Булгар, 10 процентов они забирали себе. Пошлиной облагался постоянный и дорогой товар — рабы, которыми торговали и хорезмийцы-мусульмане, и булгары-язычники, и булгары-мусульмане. А военные походы, которые давали значительную прибыль, были Алмушу запрещены.

Все вокруг было под властью хазарского кагана. Сверхприбыль от налогов с подданных не мог получить, потому что бо́льшую их часть он отдавал хазарам. Алмуш был связан по рукам и ногам, никакой свободы действий у него не имелось, а амбиции были большие. Думаю, что он наследовал не только власть и должность, но и положение в булгарском обществе и был хранителем традиций. Вся эта ситуация, конечно, вызывала у него возмущение. Принятие ислама, как ему казалось, поможет решить эти проблемы.

Однако он также понимал, что стать мусульманином ему самому и его соплеменникам — это вопрос не только выбора, но и мировоззрения, затрагивающего глубинные слои сознания и чувств. Понимаете, сейчас факт обращения в иную веру воспринимается нами по отношению ко временам Алмуша и Ибн Фадлана как событие общественное, даже государственное, но не как личное для тысяч людей. Эта касается не только принятие булгарами ислама, но давайте вспомним принятие Русью христианства, с какой жестокостью князь Владимир Святославович все устанавливал.

— Огнем и мечом…

— Огнем, мечом, это тянулось очень долго, но языческие обычаи все равно сохранялись. Почему? Причина проста и скрывается в сознании отдельных индивидуумов, то есть, по сути, в каждом человеке. Любая монотеистическая религия четко определяла, куда попадает душа человеческая после смерти: в рай или ад. Язычество предполагает перемещение души в другой мир, похожий на земной, но там нет ада и рая. Все находятся в тех же условиях, в которых были на Земле, и там обитают сотни поколений предков каждого человека и всего рода-племени. Что значит принять новую веру? Это прежде всего определиться не только со своей загробной жизнью, но и распорядиться судьбой многочисленных предков, по большей части прямых родственников. Они должны были куда-то переместиться, но не в рай, а в противоположное место, поскольку были язычниками. Возможно, что в силу стойких традиций вплоть до второй половины X века, уже после правления Алмуша, как свидетельствуют археологические материалы, языческие традиции среди булгар сохранялись даже в погребальной обрядности.

— Как описывался Алмуш в «Рисале»?

— На картинах он стройный, поджарый юноша в белоснежном халате и чалме, как Ален Делон средневековой эпохи. А что пишет Ибн Фадлан? Алмуш — грузный мужчина лет 40 с гулким голосом, который идет у него как бы из живота.

«Самое раннее известное нам булгарское поселение, которое документировано нумизматическим материалом, существовало на территории Булгарского городища и датируется концом IX – началом X века»

«Самое раннее известное нам булгарское поселение, которое документировано нумизматическим материалом, существовало на территории Булгарского городища и датируется концом IX – началом X века»

Почему Алмуша не свергли за сепаратные переговоры?

— Есть мнение, что принятие ислама в 922 году происходило не на территории современного Болгара Спасского района, а в Биляре Алексеевского района.

— Вопрос в интерпретации. Раскопки последних трех десятилетий показали, что самое раннее известное нам булгарское поселение, которое документировано нумизматическим материалом, существовало на территории Булгарского городища и датируется концом IX – началом X века. В Биляре, к сожалению, несмотря на большой масштаб раскопок, таких находок нет.

Гипотезу про Биляр выдвинул известный татарский ученый-археолог, профессор Альфред Халиков в конце 1960-х – начале 1970-х годов. Археология — наука очень гибкая, каждый год, каждое десятилетие обновляются источники. То, что не было известно ученым в конце 1960-х, когда, собственно, Халиков об этом писал, стало известно в конце 1990-х годов, когда ученого уже не было в живых. Сегодня больше аргументов в пользу другой гипотезы. Время идет, меняются взгляды на археологический материал, и, соответственно, мы получаем новые выводы. Ибн Фадлан не пишет о булгарских городах и их не упоминает. Разместили его после прибытия во временном лагере — ставке эльтебера, состоявшей из палаток или шатров, достаточно комфортных. Из географических ориентиров он указывает тот факт, что от их места ставки Алмуша река была в нескольких фарсахах (фарсах — ближневосточная мера длины — прим. ред.). Предполагается, что он писал о Волге. В любом случае о булгарских городах Ибн Фадлан не знал, и очевидно, что ему о них не рассказывали. Само по себе, скрыть факт их существования было бы невозможно, да и незачем.

— А само событие 21 мая 922 года как происходило на самом деле?

— Было три дня на подготовку. У Ибн Фадлана по дням записано, в какой день недели они приехали и как начали готовиться. По его словам, сначала было подготовлено место, где должен был восседать булгарский правитель и его супруга. Это было необычно, так как женщины в мусульманских странах того времени на таких событиях не присутствовали. Затем установили знамя, которое привезли из Багдада. После этого представители посольства торжественно зачитали письма халифа и визиря с синхронным переводом на тюркский язык.

После этого начался процесс обмена дарами. Жену эльтебера одарили халатом и осыпали серебряными дирхемами, Алмушу подарили седло и халат, в котором он проводил обряд. На церемонии присутствовало немного людей — представители знатных родов из клана булгар, родственники эльтебера, его семья, слуги и помощники. Зрителей много быть не могло: значимость этого события, которое, видимо, держали втайне до самого прибытия багдадской делегации, оценить могли немногие. Далее последовал торжественный прием в шатре эльтебера, где присутствовали только Алмуш, его братья и сыновья, посол от халифа и секретарь посольства Ибн Фадлан.

Однако кульминацией события должен был стать съезд вождей племен (курултай), которых хотел объединить под своей властью Алмуш. Туда планировалось пригласить членов багдадского посольства как олицетворение могучей силы, покровительствующей Алмушу. Но на курултай ни посла, ни Ибн Фадлана не пригласили. Впрочем, Алмуш что хотел, то и продекларировал, пусть и без демонстрации посланников халифа. Он заявил, что он не просто эльтебер, хазарский вассал, а главный правитель здесь. И что его власть будет теперь передаваться по наследству. Все у Алмуша было просчитано. Ему хотелось полноты власти. Он четко осознавал, что ему нужно будет делать, если он хотя бы чуть-чуть сдвинет свой вассальный статус. Он искал союзников. Для этого нужен был покровитель, и арабский халиф был идеален в таком случае.

— По сути, это был акт сепаратизма вассала хазарского кагана, коим являлся эльтебер Алмуш. Как хазары восприняли такие действия своего подчиненного?

— Очень негативно восприняли. В сущности Алмуш вел сепаратные переговоры. Нехорошо, когда за спиной правителя какие-то соглашения заключаются. Это и Ибн Фадлан понимал. Его охватывал ужас, когда он представлял, что с ним сделают, если он попадет в руки хазар или их союзников, и что его будут воспринимать как представителя сепаратистских настроений на северной периферии Хазарии, поддержавшего никому не известного эльтебера. После того как он уехал, из города Итиля (ставки кагана) была организована погоня за ним, а к Алмушу — направлен военный отряд за разъяснениями. Алмуш вынужден был покаяться и спустя какое-то время отправить еще одного сына в Хазарию, подтвердив свою лояльность кагану.

— Почему не свергли Алмуша?

— А зачем? Он исправно исполнял свои обязанности, платил дань, контролировал довольно буйные племена на северном пограничьи Хазарии. Тем более он был неглупым человеком и, скорее всего, за инаугурацией ездил в Хазарию, общался с каганом или беком. Вряд ли на тот момент была какая-либо другая кандидатура на эту должность.

— Стал ли Алмуш со временем полноправным ханом?

— Нет, к сожалению, его мечты не осуществились. Парадоксально, что эти события, которые для него и для нас имели большое значение, для кагана в масштабах всего государства не значили ничего. Его больше волновало совершенно другое — начался политический конфликт с Хорезмом, а при дворе кагана был большой отряд хорезмийских военных. Каган очень не хотел обострения ситуации, поэтому, видимо, и не стал принимать жестких мер против Алмуша и людей, которые принимали участие в доставке к нему багдадских послов.

«После смерти Алмуша два его сына поехали в Багдад, привезли Муктадиру дары и специальное черное одеяние в знак уважения»

«После смерти Алмуша два его сына поехали в Багдад, привезли Муктадиру дары и специальное черное одеяние в знак уважения»

Почему выбрали ислам?

— Часто приходится слышать легенду, что ислам в Булгарию пришел напрямую через подвижников пророка Мухаммеда: он послал туда троих своих подвижников, и один из них излечил супругу хана, но поставил условие, что если вылечит, то подданные правителя должны принять ислам.

— Надо различать религиозную составляющую событий 922 года и ту, которая нам дается в светском историческом понимании. Правда, сюжет об излечении, видимо, не придуманный. Спустя более 100 лет после Ибн Фадлана в Булгар приехал путешественник и исламский миссионер из Гранады (города в тогда мусульманской Испании) Абу Хамид аль-Гарнати (1080–1170), которому эту версию изложили местные интеллектуалы. Согласно ей, правители булгар когда-то были язычниками, но они заболели, и местные лекари их вылечить не могли. Тут появился некий факих из Бухары, который сказал, что совершит чудо и исцелит их, если семья булгарского правителя и он сам примут ислам. Судя по всему, речь идет об Алмуше и его супруге. Хотя Алмуш стал мусульманином, скорее всего, иным путем.

— Какая особенность была у ислама в Волжской Булгарии?

— Самый авторитетный востоковед Василий Бартольд писал, что ислам в начале своей истории распространялся не миссионерским путем и путем убеждений, а военных захватов. Халифат создавался на основе военных походов арабов, и эта концепция сохранялась длительное время. В этом отношении ислам в Поволжье особенный, поскольку завоеваний и походов арабов здесь не было, а хорезмийцы-мусульмане прибывали сюда в первую очередь как торговцы, а затем как миссионеры-священнослужители. Сами булгары своих соседей в ислам не обращали.

— Кто такие были хорезмийцы?

— Это изначально ираноязычный народ, ставший основой населения части земель на Востоке, вошедший в Арабский халифат в VII–VIII веках. Это завоеванная арабами территория таких средневековых государств, как Иран, Согд с крупными городами, такими как Бухара и Самарканд, которые возникли еще в доисламский период. В восточной части халифата города Нишапур и Мерв были центрами исламского мира, а потом крупными городами государства Саманидов.

— Приобщение к исламу низов как происходило?

— Вопрос в отношении булгар сложный. Можно только говорить, что, по данным археологии, большинство захоронений в начале XI века совершено по мусульманскому обряду. Язычество тоже было. Это не был замкнутый анклав, где жили только мусульмане, соседями булгар являлись финноязычные племена (предки современных мордвы, марийцев и удмуртов), тюркоязычные кочевники, угры. Все они в основном были язычниками. В таком окружении трудно было чистую религию сохранить.

Огузы, часть которых входила в состав населения Волжской Булгарии, и элита булгар породнились еще при Алмуше; например, была своя, так сказать, религиозная политика. Зимой, откочевывая из поволжских и южно-уральских степей к границам Хорезма, там они позиционировали себя мусульманами (в мечеть ходили и молитвы читали), а летом, откочевывая на север, вновь поклонялись языческим богам, чтобы все у них было спокойно. Об этом вскользь упоминает Ибн Фадлан. У него есть и маленький сюжет, который мало кто замечает: по дороге к булгарам он пробыл у огузов почти две недели и с ними должен был заключить соглашение о том, какую они сторону выбирают — мусульманскую или языческую.

— Как вы оцениваете последствия принятия ислама Волжской Булгарией? Насколько это было прогрессивное явление?

— Безусловно, это было важнейшим событием и явлением. Впоследствии на этой основе крепилась булгарская государственность, во многом строились внешние экономические и политические связи. Надо сказать, что в формировании культуры Волжской Булгарии в XI–XII веках контакты с мусульманским Востоком оказались определяющим фактором.

— Существует мнение, что князь Владимир, когда выбирал религию, приезжал для консультаций к булгарам.

— Вряд ли приезжал, хотя сама по себе мысль была продуктивная. Наверняка и у Алмуша имелась такая дилемма. Я предполагаю, что он знал неплохо и христианство, и иудаизм, поскольку ряд мифологических сюжетов, которые он пересказывал Ибн Фадлану, явно отсылает нас к Ветхому Завету и Торе. Так что он был человеком просвещенным, грамотным. Мысль о том, что надо посовещаться по поводу религии, наверняка его посещала. Просто ему не хотелось попадать в другую зависимость. Что его связывало с багдадским халифом? Ничего, кроме того, что он признавался, что он его преданный подданный. Его привлекала святость имени халифа, даже не конкретно Муктадира, а просто багдадского халифа, который является наместником пророка. А ему очень нужно было такое сакральное покровительство.

После смерти Алмуша два его сына поехали в Багдад, привезли Муктадиру дары и специальное черное одеяние в знак уважения. Дары приняли, но к халифу не допустили. Для того это являлось незначительным событием, имелись дела поважнее, а для булгар, очевидно, это было очень важно.

Комментарии 5

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.