«Баядерка» — логичный выбор для организаторов XXXVIII Нуриевского фестиваля, он близок самому Рудольфу Нуриеву, поскольку балет сочетает любовь к Востоку и классическую традицию. Именно эта постановка собрала в Казани самый звездный состав нынешнего форума: Екатерина Крысанова (Никия) и Владислав Лантратов (Солор) из Большого театра России, компанию которым составила Анастасия Тетерина (Гамзатти) из «Кремлевского балета». Театральный критик и историк балета Арсений Суржа в материале для «БИЗНЕС Online» максимально подробно разбирает увиденное.

«Баядерка», поставленная впервые в 1877 году в Санкт-Петербурге, считается эталоном классического балета

«Баядерка», поставленная впервые в 1877 году в Санкт-Петербурге, считается эталоном классического балета

Нуриев и «Баядерка»

«Баядерка», поставленная впервые в 1877 году в Санкт-Петербурге Мариусом Петипа на музыку Людвига Минкуса, считается эталоном классического балета. Сюжет балета, пронизанный темами предательства и трагического искупления, находит высшее выражение в знаменитом «Царстве теней», где 32 тени, спускающиеся с гор, образуют символический поток заблудших душ, вовлеченных в таинственный хоровод. Именно этот эпизод стал символом хореографической красоты и технической сложности, служа связующим звеном между романтической традицией и новаторскими подходами Петипа конца XIX века.

Эту линию художественной эволюции продолжил Рудольф Нуриев в XX веке. Его знаменитая версия 1992 года для Парижской оперы (Opéra national de Paris) стала воплощением яркой и изобретательной фантазии хореографа. Нуриев усилил зрелищность массовых сцен, углубил эмоциональную насыщенность и развил мужские партии, сделав их более технически сложными и драматичными. Именно эти новации Нуриева ощущаются и в казанской версии балета.

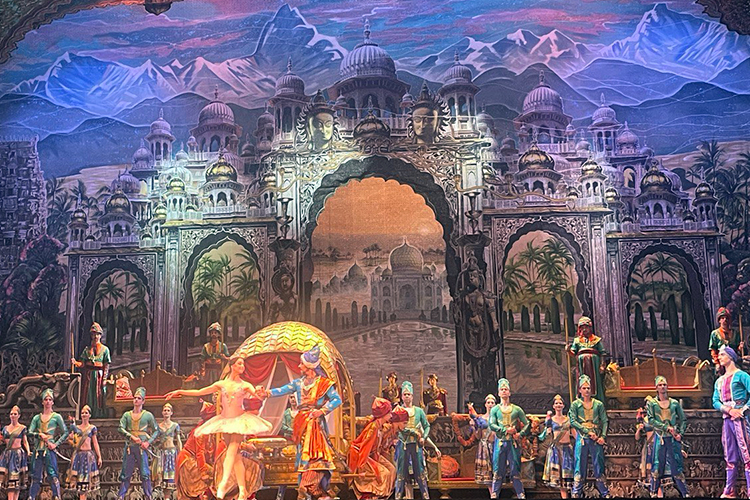

Неудивительно, что фестиваль, посвященный памяти Нуриева, выбрал «Баядерку» как один из центральных спектаклей. В сравнении с московскими и петербургскими версиями, где часто преобладает классическая строгость, казанская «Баядерка» выделяется декоративной роскошью и насыщенностью красок.

Во дворце Раджи

Первый акт «Баядерки» открывается классически — чередой священных, сюжетно-пантомимных сцен, где сакральные танцы баядерок, жертвоприношения факиров, шествия священнослужителей сменяют друг друга. Действие концентрируется вокруг Великого брамина в исполнении Артема Белова. Его образ — трагический и многослойный: в нем сочетаются знание своего греха, внутренняя скованность, подавленная страсть, прорывающаяся в безумном признании любви к Никии. Белов использует пластический и пантомимный язык, чрезвычайно богатый и рельефный.

Эта индивидуальная выразительность поддерживается общей атмосферой ритуала. В сцене жертвоприношений факиров танцовщики театра эффектно преодолевают сцену прыжками через костер, что создает атмосферу священного обряда. Особенно выразительно здесь исполнены ритуальные удары кинжалами, которые в иных версиях часто теряют свою выразительность и становятся механическими. В Казани же этот элемент приобрел силу настоящего священного действа. Фаяз Валиахметов (Магедавея) производит сильное впечатление благодаря колоритной внешности и энергетике, но его пластика местами теряет связность и гибкость.

Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов

Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов

Та же проблема наблюдается и в первых танцевальных эпизодах девушек-баядерок. Уже на самых простых движениях — pas de bourrée — девушки демонстрируют неслаженность и шаткость. Эта неуверенность в основе техники становится симптоматичной для всего спектакля. Но эти начальные трудности подчеркивают блеск последующих солистов, чьи выступления несут в себе эмоциональную и техническую завершенность.

Танец Никии в исполнении Екатерины Крысановой передает строгую одухотворенность образа. Ее первый выход, первые движения руки, ее вариация — это не просто танцевальная композиция, а вдумчивый, глубоко внутренний монолог. В ее образе чувствуется отрешенность, почти святость, чуждость земному миру. В дуэте с Солором (Владислав Лантратов) Крысанова обретает еще бо́льшую глубину: каждый жест становится частью их любовного диалога, где сила и нежность переплетаются, а движения насыщены смыслом. Лантратов здесь не просто герой, а внимательный и трепетный партнер, что делает их дуэт по-настоящему проникновенным.

Второй акт «Баядерки» переносит действие из священной храмовой атмосферы в роскошный дворец Раджи. Декорации здесь сверкают золотом, украшены орнаментальными занавесами, напоминающими индийские ковры и религиозную роспись индуистских храмов. Цветовое решение костюмов тут усиливает эффект драмы: горячий красный цвет одежды Брамина и холодный синий Раджи подчеркивают конфликт страсти и расчета.

Эта декоративная пышность подчеркнула и характерные номера — прежде всего танец Джампе. Юлия Басалаева и Алина Фейзрахманова сумели наполнить его не только техническим мастерством, но и эмоциональной теплотой, создав живую атмосферу восточного торжества.

Однако на фоне этой праздничной живости танца Джампе образ Раджи, исполненный Максимом Поцелуйко, оказался бледным и побочным. В отличие от него, Гамзатти в исполнении Анастасии Тетериной, напротив, захватывала внимание. Ее образ был наполнен чувственностью, высокомерием и жаждой власти. Исполнительница превосходно передала гордость и надменность героини, придавая ей черты истинной соперницы Никии. В мизансцене, когда Гамзатти-Тетерина предлагала Никии-Крысановой подарки, а та их отвергала, их противостояние приобретает почти сакральное звучание.

Для Нуриева «Баядерка» была не просто яркой сказкой, но воплощением гармонии и чистоты классической формы

Для Нуриева «Баядерка» была не просто яркой сказкой, но воплощением гармонии и чистоты классической формы

Слон и тигр

После антракта действие продолжилось свадебным праздником Солора и Гамзатти. Третья картина, на праздничной площади, разворачивается как красочное шествие, где звучит торжественный марш в живом, динамичном темпе. На сцену величественно выходит бутафорский слон — искусно сконструированный, выглядящий живо и естественно. После этого на сцену вывезли клетку с еще одним бутафорским животным — тигром. Это многосоставное торжество создает насыщенный и увлекательный визуальный ряд.

Однако праздничный размах быстро уступает место не очень удачно исполненному танцу с веерами и попугаями. Он возвращает к одной из характерных проблем спектакля — несинхронности и неточности кордебалета.

После нестройного номера кордебалета сцене явно требовался живой импульс — им стал выход Золотого божка в исполнении виртуоза сцены Вагнера Карвальо. Однако в этом сложнейшем номере классической хореографии Карвальо столкнулся с неожиданной тяжеловесностью: его движения здесь оказались напряженными и скованными. Тем не менее Карвальо сумел сохранить визуальную структуру номера благодаря четкой пластике и технической дисциплине.

После вариации золотого идола сцену смягчила миниатюра Ману в исполнении Александры Елагиной. Ее танец с кувшином — очаровательная, кокетливая миниатюра, где артистка демонстрирует не только технику, но и эмоциональную выразительность. Однако в этой игре ей не всегда удавалось удержаться от излишней утрированности в мимике, что порой делало ее образ несколько карикатурным.

Эстафету танца подхватил дуэт Аманды Гомес и Михаила Тимаева в индусском танце с барабанами. Гомес с ее экзотической бразильской внешностью создает образ индуски, который, однако, был несколько сдержан, а Тимаев, напротив, исполняет свою партию с легкостью и жизнерадостностью, но вместо первобытной энергии его танец наполнен премьерской уверенностью и профессионализмом.

За этой сценой сразу следует классический pas d’action с некоторыми танцевальными изменениями. Эти хореографические нововведения Владимира Яковлева здесь оказались свежими и уместными: композиции и рисунки адажио у корифеев слегка отличались от классических, но сохраняли дух Петипа. Но, несмотря на общее стремление к чистоте и изяществу, движения теряли слаженность, а темп на entrée был тяжеловатым, особенно когда на сцене появились Солор и Гамзатти. Музыкальный ритм явно подстраивался под прыжковые возможности артистов, но из-за адаптации темп утратил остроту и в итоге выглядел затянутым и ослабляющим общую динамику сцены.

Четверка маленьких танцовщиц, выходивших следом, оказалась точнее и изящнее своих предшественниц. Особенно выделялась первая двойка, демонстрировавшая удивительный баллон — воздушность и легкость в прыжках, что редкость даже для профессиональных трупп.

Затем последовала вариация Солора. Лантратов исполнил ее мощно и героически. Он избегал упрощений, напротив, дополнил вариацию хореографическими украшениями, что придавало его исполнению зрелищность. Тетерина в партии Гамзатти исполнила свою вариацию музыкально и точно. Ее движения блистали технической четкостью. Проблемой стали не слишком изящные руки и некоторая жесткость в прыжках, что снижало общее впечатление.

Финальная часть pas d’action началась зрелищным сольным выходом Солора в сложнейших прыжках. Это хореографическое дополнение усложнило партию главного героя, продолжив тем самым линию Нуриева, который всегда стремился обогащать мужские партии сложными хореографическими дополнениями. Особое впечатление произвело его исполнение pas de ciseaux — одного из самых эффектных прыжков классического балета. Лантратов исполнил его блестяще, демонстрируя не только виртуозную технику, но и драматическую силу образа. За ним Гамзатти в исполнении Тетериной исполнила итальянские и классические фуэте.

Если Гамзатти в исполнении Тетериной блистала холеричной энергией и насыщенной эмоциональностью, то Никия-Крысанова предстала полной противоположностью в танце с корзинкой. Это было исполнение, характерное не для московской, но скорее для петербургской школы — утонченное, построенное на полутонах, без лишней резкости. Крысанова сумела наполнить образ глубокой внутренней работой, ее Никия словно творила свою молитву на сцене, пребывая в состоянии скорби. Даже в быстрой части и сцене умирания ее исполнение сохраняло сдержанность и духовную чистоту. Смерть Никии завершила эту картину, придав ей подчеркнутую эмоциональную напряженность.

О точности линий

Следующая картина перенесла действие в покои Солора, где Магедавея, его слуга и факир, пытался отвлечь своего господина от дум с помощью гипнотических действий. Это действо было обогащено тонкой светорежиссурой (художник по свету — Арсений Радьков) на заднике сцены: индийские узоры, орнаменты и фигуры плавно сменяли друг друга, создавая иллюзию сна Солора.

Следующая сцена, декорации гор, по которым спускаются Тени, выполнена тоже с особой тщательностью: горы украшены цветами, детализированы и благодаря использованию качественной световой партитуры создают иллюзию бесконечной перспективы. При этом, несмотря на визуальную магию, за ней скрывалась другая, менее успешная сторона исполнения сцены «Царства теней». Сам хореографический эпизод, когда тени медленно спускаются по конструкции, изображающей Гималайские горы, оказался слабо исполнен. Танцовщицы не смогли сохранить точность линий. В результате общий замысел сцены — строгий хоровод теней, символизирующий мир небесных душ, — оказался ослаблен.

Тем не менее среди этой неудачи массовой сцены теней можно выделить исполнение трех солисток. Первая тень, исполненная Диной Набиуллиной, продемонстрировала хорошие танцевальные способности и техническую подготовку. Ее вариация была скоростной, темповой, и хотя в самой сложной части не все прыжки были исполнены идеально, ее танец сохранял грацию и артистизм. Вторая тень в лице Екатерины Федотовой исполнила прыжковую вариацию академично и чисто, хотя и с некоторыми мелкими неточностями. Ее длинные ноги и утонченная линия придавали танцу визуальную красоту. Лана Халимова в третьей вариации привнесла силу и экспрессию, прыжки brisé были выполнены уверенно, но ключевой элемент вариации — устойчивость ноги в положении à la seconde — оказался проблематичным. Нога не сохраняла стабильное положение на высоте, что ослабляло общее впечатление и лишало вариацию ее главного декоративного акцента, что влияло на общую чистоту исполнения. Тем не менее ее выступление было отмечено энергией и стремлением к выразительному воплощению образа.

Дуэт Никии и Солора с шарфом прошел несколько напряженно. У Крысановой, недавно вернувшейся в колею после травмы, чувствовалась некоторая стесненность и слабость, что сказывалось на ее уверенности и заставляло экономить силы. Недостаток сил особенно проявился в коде, где она была вынуждена сократить круг прыжков jeté entrelacé и исполнять их почти наземно. Тем не менее ее танец сохранял высокохудожественную чистоту, бесплотность и ту немощь, которая превращала ее Никию в воплощение духовной жертвенности. Однако, когда наступил финальный отрезок коды, Крысанова, словно пробуждаясь от внутренней сдержанности, продемонстрировала силу и прежнюю мощь, блеснув в скоростных вращениях по диагонали. Лантратов исполнил свою часть коды в полную меру: стремительные двойные assemblé по кругу, мощные grand jeté по диагонали, все усиленно, героично, мужественно.

Эта сцена обрела завершенную форму — Никия, словно неземной свет, бесплотно и легко скользила вдаль, ее шаги казались почти невесомыми, словно касались не сцены, а воздуха. Их воссоединение после коды стало финальным аккордом, в котором духовная глубина «Баядерки» достигла своего апогея.

«Баядерка» — это не только роскошь красок и чувственность, но и безупречная чистота, стройность и академизм классического финала

«Баядерка» — это не только роскошь красок и чувственность, но и безупречная чистота, стройность и академизм классического финала

Стремиться к совершенству классических эпизодов

Такое впечатление возникло и благодаря чистой, уверенной работе оркестра под руководством Рената Салаватова. Маэстро вел партитуру точно, с вниманием к хореографическим нюансам, поддерживая единство музыкального и танцевального действия. Особую поэтичность сцене «Царства теней» придало изящное соло Алсу Абдуллиной, первой скрипки оркестра, чьи тонкие, лирические фразы становились сердцем музыкальной ткани эпизода.

Спектакль завершился, оставив впечатление качественного, хотя и не лишенного стилистических и танцевально-исполнительских недостатков представления. Его насыщенность и праздничность создают атмосферу театрального события, хотя во многом это стало возможным благодаря присутствию таких мастеров, как Крысанова, Лантратов и Тетерина.

Тем не менее этот баланс оказывается хрупким. При отсутствии работы над развитием классического танца фундамент спектакля может разрушиться. Ведь «Баядерка» — это не только роскошь красок и чувственность, но и безупречная чистота, стройность и академизм классического финала. Именно поэтому казанскому театру стоит не только сохранять яркость и живость характерных сцен, но и стремиться к совершенству классических эпизодов.

Стоит помнить, что даже Нуриев, склонный к восточной экспрессии и чувственной насыщенности, никогда не пренебрегал классическим танцем. Для него «Баядерка» была не просто яркой сказкой, но воплощением гармонии и чистоты классической формы.

Комментарии 2

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.