«Однажды в плен взяли самоходчика. Наступила ночь, власовцы включили на горе громкоговоритель и через него уговаривали нас сдаться. Потом включили «Катюшу», она проиграла, и парень с одесским акцентом говорит: «Сдавайтесь, иначе вот что с вами будет!» Что уж они делали с пленными, не знаю, но у всех волосы дыбом стояли», — вспоминает эпизод Великой Отечественной войны ветеран Александр Малов. Молодой тракторист был мобилизован в 1943 году, воевал механиком-водителем, дошел до Вены, Праги и Берлина и удостоился ордена Отечественной войны I степени. После ВОВ работал в колхозе, потом стал журналистом и написал 15 книг. Воспоминания фронтовика о войне, поездке в Берлин в 2017 году и мысли о дне сегодняшнем — в интервью «БИЗНЕС Online».

Ветеран Александр Малов был мобилизован в 1943 году, воевал механиком-водителем, дошел до Вены, Праги и Берлина и удостоился ордена Отечественной войны I степени

Ветеран Александр Малов был мобилизован в 1943 году, воевал механиком-водителем, дошел до Вены, Праги и Берлина и удостоился ордена Отечественной войны I степени

От штурма Берлина до факультета журналистики МГУ

Герой интервью встречает корреспондента «БИЗНЕС Online» лично и, несмотря на почтенный возраст, крепко жмет руку. «Проходите. О чем будем говорить?» — деловито спрашивает Александр Малов, проходя в комнату и садясь за массивный стол. Общаться с прессой ему не впервой, так что к разговору ветеран Великой Отечественной войны подготовился: вокруг разложены записи с пометками, рядом автобиографии, несколько книг разложено по стопкам.

Писательский талант у фронтовика не на пустом месте. В 1963 году Александр Михайлович окончил факультет журналистики МГУ, работал журналистом в республиканских изданиях еще ТАССР. На его счету множество очерков, рассказов, фельетонов и повестей. Также он является автором более 30 научных работ и соавтором книги о Героях СССР из Татарстана.

О главном эпизоде в жизни ветерана напоминает висящий на шкафу китель, сплошь усеянный наградами. Среди них ордена Отечественной войны I степени, Славы III степени, медали «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги»… Корреспондент и фотограф нашего издания пришли на беседу в масках: пандемия ушла, но подстраховаться не мешает. «Да сними ты ее! Зачем она?» — с ноткой возмущения настаивает Александр Михайлович, обращаясь к журналисту.

Книга собственного авторства ветерана

Книга собственного авторства ветерана

Перед тем как начать беседу, ветеран пододвигает к себе книгу «По маршрутам опаленной молодости» собственного авторства. В дальнейшем она будет служить «шпаргалкой», к которой собеседник «БИЗНЕС Online» будет обращаться за непривычными русскому уху названиями немецких городов. Само изданием стало финалом поездки в Германию, которую Малов совершил в 92 года.

В свои 98 лет Александр Михайлович продолжает писать книги и участвует в патриотическом воспитании молодежи

В свои 98 лет Александр Михайлович продолжает писать книги и участвует в патриотическом воспитании молодежи

В ней же приведена краткая биография героя. Родился фронтовик 2 октября 1926 года в деревне Старые Курбаши Кайбицкого района ТАССР. На момент начала войны ему было 14 лет. Мобилизовали же Малова в 1943-м 17-летним юношей. До призыва в армию успел поработать в колхозе трактористом. Именно это повлияло на его деятельность в рядах РККА: водитель бронетранспортера. В составе 57-го отдельного тяжелого танкового полка 3-й гвардейской танковой армии генерала Рыбалко участвовал в боях за освобождение Украины, Польши, Германии, Чехословакии. Расписался на стенах Рейхстага.

Закончив освобождение СССР и Европы от нацистов, остался на службе в Германии, после чего работал в колхозе на руководящих должностях. Позже трудился уже на журналистском поприще. Сегодня, в свои 98 лет, Александр Михайлович продолжает писать книги и участвует в патриотическом воспитании молодежи.

«Я прослужил в 57-м тяжело-танковом полку механиком-водителем американского бронетранспортера М3А1»

«Я прослужил в 57-м тяжело-танковом полку механиком-водителем американского бронетранспортера М3А1»

«По радио командир роты кричит: «Чем вы там занимаетесь? Снаряды предоставьте!»

— Александр Михайлович, расскажите пожалуйста, как вы попали на фронт?

— Когда мне исполнилось 17 лет, меня мобилизовали на войну. Это было в 1943-м. Поскольку я два года до этого успел поработать трактористом, меня направили в рязанский учебный танковый полк.

Там я был почти 6 месяцев, а потом попал в действующую армию, в третью гвардейскую танковую армию (была сформирована 14 мая 1943 года, участвовала в Орловской и Киевской наступательных операциях — прим. ред.). Это легендарная армия. В ее составе 296 Героев Советского Союза, половина из них — дважды Герои Советского Союза. Танковых армий насчитывалось всего 6 к концу войны, и половина героев в нашей армии была. Командовал армией в основном генерал-полковник танковых войск Павел Рыбалко, а после войны он стал маршалом бронетанковых войск.

Я прослужил в 57-м тяжело-танковом полку механиком-водителем американского бронетранспортера М3А1 (американский легкий танк, широко известен как «Стюарт» — прим. ред.). Своих [танков] у нас не было, были такие «бобики», но они неважно себя показали. Во-первых, у них центр тяжести высокий, в случае чего они заваливались. А этим бронетранспортером я был очень доволен. Хорошие машины.

— А как они попадали в Советскую армию? По ленд-лизу?

— Они поступали в основном из Ирана, через Персидский залив, из Америки. Все овраги вокруг Рязани были заставлены ими. И вот на такой машине за год на фронте я прошел 6 крупных боевых операций: Львовско-Сандомирскую, Силезско-Одерскую и Берлинско-Пражскую. Один раз водил бронетранспортер в атаку. В другой раз машину подбили, и пришлось восстанавливать ее прямо на поле боя.

— А вы помните, как это было? Все-таки случай не рядовой…

— Это было во время Одерской операции. Огнем [немцы] отрезали позицию роты Героя СССР Зинина от наших войск. А боекомплект-то со временем кончается, им надо подвозить снаряды. Я поставил бронетранспортер за кирхой (католический храм — прим. ред.), по ним-то они не бьют, свои же.

И смотрю, как разворачивается Studebaker наш на дороге. Туда-сюда сдвинулся, выехал за пределы асфальта и подорвался на мине противотанковой. Передний мост с кабиной вылетел, но снаряды в кузове остались целы. По радио командир роты кричит: «Чем вы там занимаетесь? Снаряды предоставьте!» Ну и тарам-тарарам по-матерному.

Командир взвода обеспечения боепитания Пузырев начал уговаривать водителя еще одного Studebaker Колесниченко везти боеприпасы. А тот отвечает: «Товарищ лейтенант, там не проедешь, пристрелено, вы потеряете вторую машину и снаряды, а с ними напряженка. Давайте ночью лучше отвезем?» Ответ сразу последовал: «Бой идет, ядрена мать, до какой ночи?» И тут Колесниченко говорит: «Давайте БТР, и я отвезу!» Мысль понравилась, в штабе согласовали ее.

А что такое транспортер против танковых снарядов? У него 7 миллиметров брони. Да и я разве доверю кому-то свой автомобиль? И в итоге, конечно, поехал я, хотя такие задачи были и не свойственны для меня абсолютно. В экипаже еще был капитан Чегренец, поскольку он артиллерист, и четыре разведчика.

Едем. Еще не доезжаем до пристреленного места, и капитан просит остановиться, показывает рукой вперед: «Видишь, здесь примерно метрах в 200 два бронетранспортера сожжены и вот рядом бугорок? За ним позиции наши в 2 километрах. Разогнись, и на предельной скорости попытаемся проскочить».

А место оказалось и правда пристреленным: снаряд справа, снаряд слева, третьим тоже мазанули по нам, уложили его впереди бронетранспортера. Мы с ходу и закопались намертво там. Ребята готовые к этому были, сразу врассыпную, чтобы одним снарядом всех не накрыло, а мне пришлось остаться.

— Почему? Логично же, что машину добивать будут.

— Потому что устав бронетанковых войск Красной армии запрещает механикам-водителям машину бросать в любой обстановке. Да и куда она денется, подбитая? Они ее в покое оставили, а я полез под днище. Смотрю, в хвостовике переднего моста большой осколок торчит между шестернями, резина посечена, трубки тормозные перебиты. В принципе, не смертельно. Я осколок выбил, кардан отвинтил, забросил его на снаряды, включил мотор. Работает. Значит, живем!

И со второй скорости, с места, в почетном сопровождении немецких снарядов этот участок все-таки проскочил. А ночью я попросил капитана Чегренца послать двоих ребят к двум подбитым машинам. Они мне привезли новый хвостовик, я тут же все восстановил и, пользуясь темнотой, вернулся в расположение полка.

«Немцы не ослабляли натиска. Пришлось нашей армии столкнуться и с власовцами»

«Немцы не ослабляли натиска. Пришлось нашей армии столкнуться и с власовцами»

«Конец войны приближался, они это чувствовали и сильно лютовали»

— А если не брать такие истории, то как обычно проходили ваши фронтовые будни?

— Мой бронетранспортер относился к полковой разведке. Задача была не терять соприкосновения с противником. Редко, но бывало, что мы выходили за пределы фронта. У некоторых есть представление, что фронт — это когда все в окопах. Но это, наверное, больше к пехоте относится, а у нас иначе было. Там, где есть опасность продвижения танковых частей противника, одна рота стоит, через 5 километров — другая.

С той стороны тоже не всегда были траншеи. Проникать иногда приходилось за пределы фронта — разведывательно-диверсионная работа. Подрывать, например, железную дорогу. Был случай. Линия фронта шла параллельно железной дороге, а рядом находился танкоремонтный завод, где немцы ремонтировали свои «Пантеры» и наши трофейные Т-34. Допустим, у «тридцатьчетверки» повреждена ходовая часть, гусеницы, а башня с пушкой работает. И вот они ставят несколько башен на открытые железнодорожные платформы, паровоз состав цепляет и вдоль фронта везет. И эти пушки наши части «поливают». Это надо было пресечь, и мы за Вислой, в Опатуве, ночью вышли и подорвали эту железную дорогу.

При штурме западного берега Одера наш бронетранспортер снаряжали на бросок до 60 километров вперед, за фронт. Штурмовую группу формировали два БТР и два Т-34, скорости примерно одинаковые. Правда, операция вышла неудачной. Мы вышли к месту штурма, а там оказалось, что берег крутой, не залезешь. Потом еле ноги унесли.

— А какая операция далась вам труднее всего?

— Везде трудно было. Немцы не ослабляли натиска. Пришлось нашей армии столкнуться и с власовцами. В марте 1945 года мы попали к ним в окружение, много [бойцов] там потеряли. Еще в более жестких боях с ними столкнулись около города Любани. Конец войны приближался, они это чувствовали и сильно лютовали. Причем не столько немцы, сколько именно власовцы.

«Сдаваться мы, конечно, не собирались»

«Сдаваться мы, конечно, не собирались»

— Например?

— Однажды они в плен взяли одного самоходчика (члена экипажа самоходной артиллерийской установки — прим. ред.). Как это произошло? Под железнодорожным мостом проходила дорога, и самоходная установка СУ-76 со свистом туда промчались, хоть мы и пытались их остановить. Там было пристреленное место. Наши танки получили повреждение и отодвинулись за насыпь, а эти ребята все равно туда поехали. Естественно, ее подбили. Многие из экипажа сгорели сразу, а один выскочил, его и поймали.

Наступила ночь, власовцы включили на горе громкоговоритель и через него уговаривали нас сдаться. Ситуация действительно была тяжелая, мы были фактически отрезаны на этом участке от основных сил. Дорога для отступления была заблокирована двумя «Тиграми». Потом они включили «Катюшу», она проиграла, и парень с одесским акцентом говорит: «Сдавайтесь, иначе вот что с вами будет!»

Что уж они делали с пленными, я не знаю, но у всех волосы дыбом стояли. Он кричал, вопил, нечеловеческий просто звук стоял. Но тем не менее сдаваться мы, конечно, не собирались. Хотя потери были большими.

— И как удалось выбраться из окружения?

— Кстати, тогда прилетел начальник штаба 3-й гвардейской танковой армии генерал [Дмитрий] Бахметьев. Его самолет только сел, и сразу начался минометный обстрел. После третьей мины самолет загорелся, и так генерал остался с нами. Улететь уже не было возможности. Поэтому выходили из окружения вместе с ним.

Было принято решение выходить из окружения по той единственной дороге, которую заблокировали два «Тигра». Двигались «кишкой» в таком порядке: впереди штабная машина нашего полка, за ней мой бронетранспортер, несколько уцелевших танков и остальные. В лоб на «Тигров» идти было бессмысленно, попытались обойти с фланга. Один из наших Т-34 во время этого маневра сошел с дороги и тут же утонул в болоте.

В итоге все же удалось вражеские танки уничтожить, но на этом трудности не закончились. Стоило штабному автомобилю появиться на открытой местности, как его расстреляли из минометов. Мой бронетранспортер тоже оказался на виду и, соответственно, на прицеле. Я уже был опытный, знал, сколько времени нужно для следующего залпа, это около трех секунд. За это время предстояло решить: либо ждать очередного залпа, либо «прыгнуть» в пламя горящей штабной. Выбрал второе. Набрал скорость, «прыгнул», но неудачно. Левое переднее колесо наскочило на что-то, меня отбросило вправо на придорожные деревья. Машину разбил, но место простреливаемое проскочил.

«Нацисты уже чувствовали после 1944 года, что войну им не выиграть, а после того как в Нормандии высадились союзники, тем более. Они уже знали, что конец вот-вот придет и в Берлин»

«Нацисты уже чувствовали после 1944 года, что войну им не выиграть, а после того как в Нормандии высадились союзники, тем более. Они уже знали, что конец вот-вот придет и в Берлин»

О поездке в Берлин: «Ребята побросали все, началась суета, мне жали руки, просили автограф на память…»

— Среди ваших подвигов есть и такое знаковое событие, как взятие Берлина. Насколько серьезно немцы бились за свою столицу, ведь, по сути, исход войны тогда был уже предрешен?

— Берлин, как и другие города Германии, был сильно укреплен. Нацисты уже чувствовали после 1944 года, что войну им не выиграть, а после того как в Нормандии высадились союзники, тем более. Они уже знали, что конец вот-вот придет и в Берлин. Вокруг города были специальные, с четырехметровыми стенами, башни, в которых и пушки, и пулеметы были выставлены. В городе из каждого окна в доме стреляли снайперы, пехота, активно действовали фауст-патроны.

— А как обычные граждане встречали наши войска?

— Хорошо. Когда я остался служить в Германии, они к нам относились, скажем так, лояльно. Ведь среди них многие тоже пострадали от гитлеровского режима, их семьи. Я не помню, чтобы из нашего полка солдат обижали.

Вспоминается такой случай. Перед тем как встать на охрану военного немецкого объекта, я со своей группой, которой был назначен наряд, взял 2 литра спирта. Закуски нет, какое-то каштановое пиво. Июнь или август был, и мы уснули на картофельном поле. Подошла немка: «Aufstehen, kamerad, Aufstehen!» (в переводе с немецкого «Поднимайся, товарищ, поднимайся!» — прим. ред.).

В общем, я хочу сказать, что не трогало нас местное население. А с девушками у нас были отношения понятливые, потому что мужиков-то у них тоже 11 миллионов мы перебили, достаточно. Второй раз в 2017 году поехал в Германию, и вообще по-доброму встречали.

— Получается, немцы помнят подвиг советского солдата?

— Помнят. Там есть даже группа дружбы между Татарстаном и Германией. Меня встречала во время поездки как раз представительница этой группы «Татары Германии» Венера Герасимова-Вагизова.

Дали Mercedes-Benz с водителем. Водитель наш, из Татарстана, говорит на трех языках: татарский, русский и немецкий. И вот мы с ним из конца в конец всю гэдээровскую территорию проехали по местам боев, где памятники стоят, и по кладбищам военным. Везде я побывал, возложил цветы, постоял, поплакал.

Потом вернулся в Берлин, на Александерплац (Александровская площадь, центральная площадь Берлина — прим. ред.), где сидел на гауптвахте. Зашел в церковь старинную Святой Марии и поставил свечу в память о наших воинах. И вот пришли мы с Венерой на то место, где был бункер Гитлера, а там школьникам урок истории проводят. Прислушались, а учитель рассказывает, что американцы хвалятся, что освободили мир от фашизма, а это все вранье, без Советской армии американцам и англичанам не удалось бы победить. Венера проявила инициативу и представила меня ребятам: «А этот парень штурмовал Берлин!» Что тут было! Ребята побросали все, началась суета, мне жали руки, просили автограф на память или фотографию.

— Во время поездки удалось вернуться в прошлое, найти места, где проходили службу и вели бои?

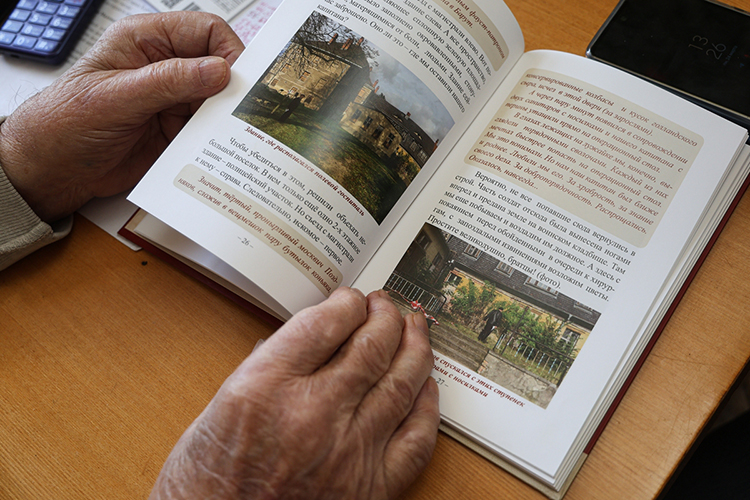

— Не все. Время-то идет. Здание, где был полевой госпиталь, видел, но оно запущенное. Его никто не восстанавливает, никому он не нужен, вход зарос кустарником. Но тем не менее я помню, куда довез на бронетранспортере раненого начальника разведки капитана Чегренца. Возложил я и туда цветы.

Нашел и сарай в деревне Брузендорф (находится под Берлином — прим. ред.). В 1945 году с товарищами едем и на дороге видим следы немецкого БТР. Встали и думаем, где он может быть. И тут вдруг слышим крики о помощи, смотрим — стоит сарай этот. Ребята подбежали, замки сбили прикладами и оттуда высыпалось, наверное, более полусотни девушек наших. Оказалось, что их угнали в Германию на работы.

Видел и то самое место, где нашего самоходчика в плен взяли. Нашел и хирургический корпус госпиталя, где я лежал. Тоже разрушенный стоит. В самом Рейхстаге, на стенах которого я оставил надпись, свою фамилию, тоже по-другому стало. Осталась только часть стены в «автографах» наших солдат в назидание потомкам. Своей надписи я там не нашел.

«Мы бросали снаряды по рейхстагу, писали на них: «По Гитлеру!»

«Мы бросали снаряды по рейхстагу, писали на них: «По Гитлеру!»

— А как вы получили ранение?

— После двух первых [наступательных] операций мы ждали пополнения. Полк расположился в лесу в больших палатках. У них печка была, у них водичка, у них даже баня была. Санаторий, можно сказать. А наши два бронетранспортера, поскольку там есть 12-миллиметровый пулемет, поставили отдельно, охранять от налетов. А там болота. В октябре еще ничего, терпели. Брали маскировочный халат в БТР и спали и дежурили.

А в ноябре стало холодно. Как жить? Дерн сняли, построили «иглу» из него, натаскали веток. Но все равно утром встаешь, а шинель примерзла. Болячки пошли, хрип. Позже оказалось, что пневмония. И вот я там набрался на всю оставшуюся жизнь этой самой болезни, все отразилось на легких. Пока бои идут, человек силой воли держится, а после войны все это выходит.

— А удалось увидеть здания, которые дошли до наших дней?

— К сожалению, нет. Искал я лагерь свой, послевоенный. Изначально он предназначался танкистам Гудериана (генерал-полковник вермахта, один из создателей немецких танковых войск Хайнц Гудериан — прим. ред.). Трехэтажные дома, гаражи с движущимися гармошками-дверями. У входа тумбочка, торчит кран, чтобы танк свой мыть. Все механизировано, электрифицировано. Раньше у нас в учебном полку самый тяжелый наряд был — это попасть на кухню, картошку чистить. Ее чистили вручную для всего полка. А здесь электромашина сразу работает, сама чистит.

Остался один дом модернизированный. Была трехэтажная казарма, а сегодня там надстроили этаж, и теперь это здание банка. И в Берлине здание Имперской канцелярии. Мы бросали снаряды по Рейхстагу, писали на них: «По Гитлеру!», но он-то сидел в рейхсканцелярии. Она и бункер самого Гитлера в канцелярском саду тоже полностью уничтожены, засыпаны, травой засеяны. Ничего не осталось.

Генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписывает акт о капитуляции германского вермахта в штабе 5-й ударной армии в Карлсхорсте, Берлин, 8 мая 1945

Генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписывает акт о капитуляции германского вермахта в штабе 5-й ударной армии в Карлсхорсте, Берлин, 8 мая 1945

«Рядовые американцы нас очень уважали. Но бывали и исключения…»

— В Берлине для вас война не закончилась, Победу вы встречали в Праге. Какие чувства были?

— Какие тут чувства… Победа! А как нас встречали! Хотя они потом постреливали по нашим (речь о вводе войск в Чехословакию в 1968 году — прим. ред.). Чехи были очень рады освобождению, потому что немцы мешали их с грязью. Хотя они обращались к американцам, те тоже облизывались взять Прагу.

— С союзниками пересекались? Какое впечатление от них было?

— Рядовые солдаты к нам хорошо относились. Был случай в Вене, куда нас перевели, уже после окончания войны. У нас были транспортные машины «ЗИС-5». Они на тот момент выпускались с деревянной кабиной и кузовом. Только мотор и ходовая часть, как полагается, были металлическими. Иногда за руль сажали обычных пехотинцев. А что они умеют? Ну завести автомобиль, скорость переключать. А в правилах движения в городе не разбирались ни бум-бум.

Вена относительно мало пострадала от боевых действий, светофоры были, навигация. Одна ее часть была под контролем американцев, а вторая наша. И вот отправили одного такого пехотинца за рулем по делам и в район пересечения зон ответственности. Он на полной скорости вылетает на перекресток, а там на такой же скорости летел Studebaker. Столкновение, от нашего «ЗИСа» одни щепки, но водитель уцелел. Выскакивает, бегает вокруг, причитает: «Что делать?!» И американец вышел, подошел к нему, по плечу похлопал и говорит: «На мой Studebaker, цепляй на трос свою развалину». И отдал ему свой автомобиль.

Рядовые американцы нас очень уважали. Но бывали и исключения. Мы стояли в 18 километрах от Вены и ходили в увольнение до города пешком…

— Пешком на такое расстояние?

— А что такое 18 километров по европейскому асфальту? Ерунда! Так вот, ходили мы в кафе отдохнуть. Это все-таки Австрия, вино у них основное спиртное было. Перед нами шла группа американцев, а мы же люди простые, курили махорку. И вот их солдат бросает на землю перед нами пакет сигарет, наш подбирает, а они фотографируют.

— Сегодня в конфликте на Украине Россия борется, по сути, с теми же нацистами. Почему такое стало возможно вновь? Не добили их тогда?

— Мы-то добили и доработали, но после войны руководство страны, прямо будем говорить, дало послабление Украине. Наша пропаганда и агитация, видимо, не дорабатывали, а национализм там был. И к тому же не вся Украина была советской. Западная Украина не успела «осоветиться». Там и лондонское радио постоянно работало, и другие все время давили, пропагандировали, не забывали.

Англосаксы никогда не мирились с тем, что Россия будет победительницей. Им всегда хотелось как-нибудь навредить России. И при царе, и при советской власти, и сегодня тем более.

Комментарии 0

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.