«В Японии до эпохи Токугавы самурай мог зарубить любого крестьянина, который только посмел бы взглянуть на него. Поэтому мы часто читаем в исторических хрониках, как несколько сотен рыцарей разгоняли тысячи восставших крестьян, которые были не способны организоваться и успешно воевать с ними», — рассказывает ведущий научный сотрудник Института истории им. Марджани АН РТ Искандер Измайлов. В нынешней статье автор «БИЗНЕС Online» рассказал, как менялось отношение общества к труду в разные эпохи, что символизировали длинные ногти, в какую эпоху женщин носили на руках и к чему привела отмена крепостного права в России.

Ведущий научный сотрудник Института истории им. Марджани АН РТ Искандер Измайлов

Ведущий научный сотрудник Института истории им. Марджани АН РТ Искандер Измайлов

Владыкой мира будет труд

«Работа есть работа / Работа есть всегда / Хватило б только пота / На все мои года» (Булат Окуджава, «Шарманка-шарлатанка», 1960).

После слов «культура» и «народ» самым употребительным и многозначным может считаться слово «труд». Отношение общества к нему менялось от эпохи к эпохе. Среди древнеегипетских папирусов есть «Беседа писца с сыном о выборе работы». В ней писец, проработавший всю жизнь, скрепя пером по папирусу, наставляет своего сына. Наставления эти в виде стихов в прозе: «У меня растут года, / будет и семнадцать. / Где работать мне тогда, / Чем заниматься?»

Не скажу, что Владимир Маяковский списал свой стих «Кем быть?» с этого папируса, но по содержанию оба эти произведения парадоксально похожи. Только в конце вместо «Книгу переворошив, / намотай себе на ус — все работы хороши, / выбирай на вкус!» египетский отец, наставляя сына, писал, что нет ничего лучше и спокойнее работы писца: «Возлюби письмо больше, чем родную мать. И будет благодать над тобою! Ибо искусство письма превыше любого другого. Ничто не сравнится с ним на Земле». Далее он перечисляет все работы и указывает, что всякий труд тяжел, утомителен и не приносит ни удовольствия, ни пропитания. Но писец подчеркивает иное: «Смотри! Не увидишь ты никого, над кем не стояли бы управляющие. Лишь писец сам управляет другими… Нет другого занятия, подобного этому, которое ты мог бы избрать. Никто не прикажет писцу: „Трудись!"»

Это противоречие между отношением к труду основной части населения и элиты любых обществ, перешедших от первобытного строя к классовому, стало базовым для всех обществ, совершивших этот переход. Здесь надо сказать, что в более ранний период в традиционном обществе хоть и было некоторое разделение труда, но оно было обставлено традицией. Сам труд как таковой не осознавался и понимался как цепочка занятий, призванных придать устойчивость обществу, — охота, собирательство, изготовление орудий труда, воспитание детей и даже осуществление связи с духами. Все эти виды деятельности имели свои названия, но не осознавались в качестве труда.

Разумеется, наши древние предки гоминиды, по вполне логичной «трудовой теории», выдвинутой Фридрихом Энгельсом, стали человекообразными благодаря труду. Т. е. мысль советских учебников, что «труд создал человека», хоть и слишком примитивно, но в целом верно передает смысл процесса антропогенеза. Естественность трудовой деятельности способствовала осознанию многих умений и операций по добыванию пищи и вообще жизнедеятельности, но не появлению общего понятия для такой деятельности. Это что-то типа того, что в чукотском языке есть 20 разных наименований для состояния снега — для падающего, для наста, для видов падающего снега, но нет самого понятия «снег».

«Примерно в этом же направлении мыслит и сам народ, придумывая поговорки типа «работа дураков любит» или «работа трудна — плоды сладки». Очевидно, в этом и есть кардинальное отличие труда в традиционном обществе от классового»

«Примерно в этом же направлении мыслит и сам народ, придумывая поговорки типа «работа дураков любит» или «работа трудна — плоды сладки». Очевидно, в этом и есть кардинальное отличие труда в традиционном обществе от классового»

Труд в цивилизованном обществе — это «страдание и принуждение»

Видимо, поэтому у первобытных народов не было определения для самого понятия «труд». Так, для славянских языков оно хоть и кажется исконным, на самом деле является латинским заимствованием от trudo — «принуждать, заставлять». Причем в славянских языках оно приобрело дополнительный смысл и, кроме понятия «работа», а также «старание» и «рвение», служило для обозначения «страдания» и «скорби». А вот для наследников латинских языков в Европе для этого понятия была воспринята основа laboris — «труд, усилие, напряжение».

Следует признать, что понятие это было заимствовано праславянами в результате контактов с Римской империей. Отсюда отнюдь не следует, что славяне не умели трудиться. Просто осознание, что различные виды деятельности имеют нечто общее. И это общее — понимание того, что труд в цивилизованном обществе — «страдание и принуждение». Данное правило работает не только для славян. Таким же в конечном счете было происхождение общетюркского слова «эмек / имгек (emek/emgek)», обозначающего «работу, труд». Судя по мнению ведущих тюркологов, происхождение этого слова было связано с корневой основой — «мучение, беспокойство, страдание, старание».

Таких примеров достаточно, чтобы подчеркнуть поразительный факт: труд — это трудность и усилия, страдание и принуждение. Примерно в этом же направлении мыслит и сам народ, придумывая поговорки типа «работа дураков любит» или «работа трудна — плоды сладки». Очевидно, в этом и есть кардинальное отличие труда в традиционном обществе от классового. В первом труд — необходимость и состояние всего общества, работающего на себя и на общество. А для классового труд носил не всеобщий характер, а выборочный. К тому же он стал более интенсивным и принудительным.

Указанные выше особенности связаны не столько с разделением труда и выделением сословия ремесленников, сколько с появлением управляющей элиты общества. Произошло это одновременно с возникновением городов и государств на Ближнем Востоке, потом в Северном Индостане, а позже — в Северном Китае. Вот эта элита общества, которая прямо и непосредственно не участвовала в производственном труде, а только вела учет и распределяла полученные продукты и товары. Вот тогда труд и перестал быть более или менее равномерным для каждого общества. Он стал еще более напряженным и изнурительным для подавляющего населения, перестал существовать для высшей части этого общества.

«Современные женщины совсем не белоручки и не чураются работы, но их маникюр — наследие древних времен, когда длинные ногти подчеркивали, что их носительница утонченная, знатная и богатая дама, не марающая рук работой»

«Современные женщины совсем не белоручки и не чураются работы, но их маникюр — наследие древних времен, когда длинные ногти подчеркивали, что их носительница утонченная, знатная и богатая дама, не марающая рук работой»

Мода на длинные рукава в Улусе Джучи и современный маникюр как наследие древних времен

Ярким свидетельством этого можно считать поучение писца Хати своему сыну Пепи, который наставлял его учиться, чтобы навсегда избавиться от необходимости заниматься физическим трудом. С этого момента не труд стал делом чести и доблести, а именно категорическое избегание всякого соприкосновения к труду стало признаком знатности.

На одном из островов Полинезии известный британский путешественник-исследователь капитан Джеймс Кук встретил местного короля и устроил в честь его пир на борту своего флагмана. Король сидел, накрытый церемониальной одеждой, а его кормили двое слуг. Когда капитан Кук сочувственно спросил, не безрукий ли король, тот возмущенно поднял руки. У него на пальцах торчали длиннющие ногти. Такова была участь короля — он был сакральной фигурой и не должен был мараться даже едой.

Понятно, что это довольно специфический способ показать всем своим подданным, что физический труд является низменным занятием, а представители высшей власти не делает ничего своими руками. Современные женщины совсем не белоручки и не чураются работы, но их маникюр — наследие древних времен, когда длинные ногти подчеркивали, что их носительница утонченная, знатная и богатая дама, не марающая рук работой. Как говорится в «Евгении Онегине»: «Быть можно дельным человеком / И думать о красе ногтей». Хотя Александр Пушкин говорил это именно для той эпохи, когда «краса ногтей» четко и недвусмысленно свидетельствовала о статусе человека — «Обычай деспот меж людей».

Но если кому-то кажется, что это слишком, то мы можем вспомнить более близкий для нас пример — боярскую одежду с длиннющими рукавами, которая восходит к моде Улуса Джучи (Золотой Орды). Смысл ее вполне прозрачен — прямое и очевидное свидетельство богатства и знатности, поскольку тот, кто ее носил, даже при желании ничего не смог бы сделать своими руками. Даже поесть. Конечно, в этих рукавах были вырезы, которые указывали на принадлежность человека к аристократии, что он даже не прикоснется к чему-то, что может «осквернить» знатность вельмож работой.

Ходить пешком, как и работать, — удел низших сословий

Вспомним и о ножках знатных китаянок, измученных пеленанием, чтобы сделать стопы изящными и красивыми, но неспособными пройти пару десятков метров. Что бы ни говорили об этом обычае и женской привлекательности для современников, надо помнить, что это свидетельство того, что знатная женщина не должна ходить пешком. Ее должны возить, носить и чаще на руках. Думаю, многие женщины и сейчас бы не отказались от того, чтобы их каждый день носили на руках, но для Средневековья и вплоть до всеобщего внедрения в массовую культуру автомобиля аристократия не ходила пешком. Ее или носили в паланкинах, как знатных римлян, или возили в каретах, или они ездили верхом. А вот картины Андрея Рыбушкина, где московская знать изображена, разгуливавшей по улицам, — это полное непонимание исторических реалий. Ходить пешком, как и работать, — удел низших сословий.

Такое изменение к труду было вполне объяснимо. Как показали данные физической антропологии, полученные археологами, земледельцы Малой Азии эпохи ранней бронзы, создавшие первые города, умирали гораздо раньше и сами они были ниже ростом и гораздо тщедушнее, чем жители этого же региона примерно тысячу лет до того охотившиеся на козлов и антилоп.

Переход к цивилизации для всего человечества обошелся довольно дорого. Отношение к труду — яркое свидетельство этого. Так, уже с эпохи древности произошло трагическое расхождение между людьми труда и аристократией. Наиболее четким такое деление было в эпоху Средневековья. Не так важно, как датировать это время или как называть, но сословно-классовое общество, пришедшее на смену античности, по всему миру демонстрирует троичную организацию общества. Конечно, с разными вариациями от времени и места, но суть ее оставалась неизменной — три сословия.

Один из крупнейших французских специалистов по мифологии и истории индоевропейских народов Жорж Дюмезиль считал, что система — жрецы, воины и пахари — возникла еще в глубокой древности и известна у ариев, скифов, кельтов и многих других индоевропейских народов. Вполне возможно, но в средневековой Японии не было никаких ариев, а система трех сословий существовала еще с первых веков нашей эры в период Асука (538–710) и сохранялась вплоть до реставрации Мэйдзи (1869).

Идея трех сословий

В Средние века считалось, что эта система создана самим Богом. Первое сословие молится за всех, второе — воюет за всех, а третье — кормит всех. Аристократы — это «те, кто сражается» и защищает остальные сословия. Духовенство молилось, укрепляя души воинов и работников. «Те, кто работает», кормили аристократию и духовенство, расплачиваясь своим трудом, налогами и продуктами. Идея трех сословий была хороша, во всяком случае для духовенства и аристократии, которые вырабатывали идеологию, чтобы оправдать вопиющее неравенство в доходах, уровне жизни и работы.

Основой этого средневекового (или феодального, как его принято называть в Западной Европе) общества были вовсе не владения сеньоров, а сословное деление. Внутри этих трех сословий не было единства. Если духовенство и военно-служилое сословие делились внутри по распределению богатства и военных обязанностей, соответственно, о физическом труде речи вообще не идет. Только о степени использования результатов чужого труда.

Главное — третье сословие, которое работало и создавало основу богатства. Это сословие было самим многочисленным и трудолюбивым. Чтобы понять общий процент трудового народа в истории, можно сказать, что в Западной Европе аристократия и духовенство составляли около 5% всего населения, а на Ближнем и Дальнем Востоке оно могло доходить до 10%. Это чтобы понять, сколько тысяч и миллионов людей работало и жило впроголодь, а сколько пользовалось плодами их трудов. Эта картина не менялась от века к веку и от страны к стране — везде 100 человек едва могли прокормить одного. Неудивительно, что представители этих аристократических сословий могли с гордостью говорить о своей богоизбранности и благословении. Или, как великолепно сказал «наше все» Пушкин по похожему случаю: «Нас мало избранных, счастливцев праздных, / Пренебрегающих презренной пользой».

Дабы обеспечить эту праздность, третье сословие трудилось прямо по Библии: «В поте лица твоего ты будешь есть свой хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19). Эта сентенция из самой ранней части Книги Бытия ясно показывает, что отношение к труду, что на заре древних царств, что в ранее Новое время, в древнем Израиле, в императорской России было одинаковым и однозначным. Это страшный грех, вечное проклятье и рабство. К такому труду нужно принуждать. Поэтому духовенство боролось, чтобы у «черни» не завелись вредные мысли, а аристократия узурпировала оружие и военную подготовку, строго следя, чтобы крестьянство не имело права носить оружие.

В Японии до эпохи Токугавы самурай мог зарубить любого крестьянина, который только посмел бы взглянуть на него. Поэтому мы часто читаем в исторических хрониках, как несколько сотен рыцарей разгоняли тысячи восставших крестьян, которые были не способны организоваться и успешно воевать с ними.

Прекрасная иллюстрация этого — фильм великого Акиры Куросавы «Семь самураев», в котором крестьяне нанимают против банды ронинов самураев, поскольку сами не способны воевать. Очень честный и правдивый фильм. Может быть, лучший фильм о Средневековье. Куросава как-то сказал: «Именно сила памяти порождает силу воображения». Сила исторической памяти Японии оказалась способна породить такое яркое и выразительное воспоминание, определяющее всю средневековую эпоху.

Третье сословие не было единым. Оно также делилось на сословия, цеха, места проживания и т. д. Десятки нюансов определяли жизнь и труд средневекового человека. Нет смысла обсуждать все эти вариации. Но надо понимать базовую проблему: труд был не просто опутан сословными или цеховыми правилами, он не существовал вне этих правил и обычаев. Например, кузнец, как человек, по мнению средневековых людей, знавшийся с нечистой силой (вспомним кузнеца Вакулу из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя, основанных на малорусских преданиях), должен был жить за пределами села.

Никогда человек, не входящий в цех мясников, не смог бы продать ни грамма мяса. Впрочем, это мы сами помним по советским «колхозным» рынкам. А человек, даже входивший в цех и придумавший какое-то новшество, никогда бы не смог его реализовать без согласия товарищей по цеху, поскольку это могло бы разорить их.

Другое следствие из этого правила: человек, родившийся в семье простого землепашца, до самой смерти оставался сельским пахарем. А сын городского оружейника не имел никаких шансов стать лекарем. В истории есть некоторые исключения из правил, но это и были исключения, о которых особо не говорили. В обычной обстановке земледелец оставался таковым от рождения до смерти.

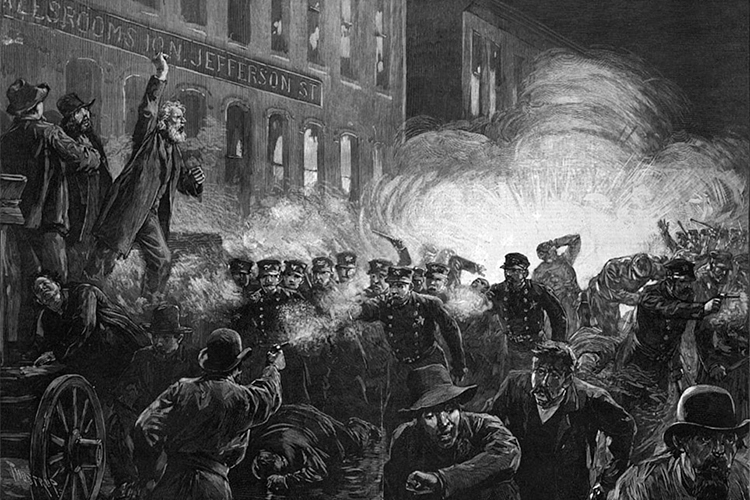

«Именно в Чикаго, где было сильное рабочее движение, 1 мая 1886 года началась всеобщая забастовка с требованием 8-часового рабочего труда»

«Именно в Чикаго, где было сильное рабочее движение, 1 мая 1886 года началась всеобщая забастовка с требованием 8-часового рабочего труда»

«Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто дворянином был тогда?»

В Европе некоторая мобильность для людей труда возникала при бегстве их в города, где, как говорили, «дух делает людей свободными». Но надо понимать, что, как ни тяжел был труд крестьянина, для разнорабочего горожанина он был еще более тяжелым, менее оплачиваемым. Продолжительность жизни жителей городского дна была намного ниже даже по сравнению с сельчанами. А у них продолжительность жизни не выходила за рамки 25–32 лет. Конечно, были и исключения, но правило основано на изучении большого массива скелетов, полученных археологами. Была, видимо, какая-то общая закономерность.

В XI–XIII веках продолжительность жизни достигла 32–35 лет и резко выросло народонаселение на всей Земле. Но спустя полвека, после чумы XIV столетия, численность населения резко упала, а продолжительность жизни упала до 25 лет. Чума, конечно, была виновата, но и труд стал более продолжительным и тяжелым. Надо сказать, что именно чума и резкое обострение социальных отношений в Англии привели к массовым восстаниям. Лозунгом этих выступлений были слова проповедника Джона Болла, которыми он разил своих критиков наповал: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто дворянином был тогда?»

Отлученный от церкви странствующий проповедник своими речами поднимал народ на сопротивление крепостническим порядкам: «Одни живут и праздно, и прекрасно. Другим же труд тяжелый с малых лет. Но почему стол ломится у праздных, а у других и крошки хлеба нет?» Восстание Уота Тайлера (крупное крестьянское восстание, охватившее практически всю Англию) потерпело поражение в 1381 году, а Болл был зверски замучен. Но вопрос этот стал актуальным и привел к падению крепостного строя, а потом и к казни короля Карла Стюарта, посмевшего бросить вызов парламенту.

С этого момента система трех сословий стала рушиться. Все больше двигателем развития страны стала не аристократия, а «третье сословие». Оно создало средний класс, который стал реальной элитой общества. А борьба промышленного пролетариата сначала в Великобритании, а затем и в других странах сокрушила феодальную сеньориальную систему.

Важным этапом на этом пути стало рабочее движение в Европе и США. Именно в Чикаго, где было сильное рабочее движение, 1 мая 1886 года началась всеобщая забастовка с требованием 8-часового рабочего труда. Гимном американских рабочих стала песня: «Мы хотим этот мир переделать, / Надоел рабский труд за гроши, / Мы устали корпеть и ни часу /Не иметь для себя, для души». С рефреном: «Сам Бог повелел нам / Трудиться восемь часов».

Забастовка привела к демонстрациям и расстрелу мирного шествия рабочих. На следующий день во время новой демонстрации провокатор бросил бомбу в полицейский отряд, убив несколько правоохранителей и рабочих. Началась бойня. Используя этот предлог, власти арестовали и казнили 8 руководителей забастовки, анархистов во главе с харизматичным оратором и борцом за права рабочих Альбертом Парсонсом. Кстати, этот эпизод в американских учебниках истории отсутствует, как и рабочее движение «Индустриальные рабочие мира». Даже сейчас в США власти не любят вспоминать, как уничтожали рабочее движение, а праздник 1 Мая на Парижском конгрессе II интернационала в 1889 году был объявлен Днем международной солидарности трудящихся. В такой сложной и трагической борьбе происходило утверждение нового отношения к труду.

Но и время менялось. Сам характер труда изменился. Если ранее он ассоциировался с тяжкой рутиной и физическими усилиями, то в условиях промышленной революции оказалось, что интеллектуальные усилия способны не только облегчить тяжелый крестьянский труд, но и создать возможности для освобождения от него. Приблизить «идиотизм крестьянской жизни» к современным формам промышленного и даже интеллектуального труда. Тяжелого и каждодневного, но не такого беспросветного, как было еще полвека назад. Огромная информационная революция и третья промышленная революция должны изменить облик мира.

«Отмена крепостного права, несмотря на целый ряд недостатков, убыстрила развитие страны. Во многом освободила энергию свободного труда, повернула развитие деревни по капиталистическому пути»

«Отмена крепостного права, несмотря на целый ряд недостатков, убыстрила развитие страны. Во многом освободила энергию свободного труда, повернула развитие деревни по капиталистическому пути»

Откуда возьмется огромное количество товаров и услуг, если все будут работать «по желанию»

Если посмотреть через это понимание на прошлое нашей страны, то это будет не столь радужная картина. Вплоть до 1861 года это была страна, где правила жестокая крепостническая власть, держащая в рабстве до трети населения страны, что резко тормозило ее развитие и поставило на грань не просто поражения в войнах с европейскими державами, но и превращения в полуколониальную страну. Отмена крепостного права, несмотря на целый ряд недостатков, убыстрила развитие страны. Во многом освободила энергию свободного труда, повернула развитие деревни по капиталистическому пути.

Свержение самодержавия сломало сословные рамки и создало предпосылки для резкого рывка страны к высотам цивилизации. «Освобождение труда» состоялось во многом на уровне лозунгов. Самым ярким стал лозунг из стихотворения Глеба Кржижановского «Красное знамя» (1897), в котором он описывает мир капитализма: «Слезами залит мир безбрежный. Вся наша жизнь — тяжелый труд» и призывает к его свержению ради установления нового идеала: «Долой тиранов! Прочь оковы! Не нужно старых, рабских пут! Мы путь земле укажем новый — Владыкой мира будет труд!»

В этом произведении есть то чистое противоречие, которое далее будет довлеть над всей советской идеологией. «Тяжкий и беспросветный труд» при капитализме и «светлый свободный труд» при социализме. А при коммунизме вообще все будут трудиться, как говорили классики марксизма, «по способности, а потреблять — по потребности».

Откуда возьмется огромное количество товаров и услуг, если все будут работать «по желанию», классики стыдливо-провидчески не сообщали. Обществоведы на недоуменный вопрос студентов что-то лопотали о том, что к тому времени изменится психология людей и они будут работать мало, но с высокой производительностью. То, что это был в значительной мере лозунг, понимал еще Михаил Булгаков, называя это ведомство пропаганды «Главполитбогослужением».

Крепостной строй в сельском хозяйстве и промышленности

Ничего не изменилось и тогда, когда большевики не только подавили всякое сопротивление крестьянства и рабочих профсоюзов, а приступили к «строительству социализма в отдельно взятой стране». И тут вдруг оказалось, что за лозунги люди готовы работать не очень охотно, а платить им реальную зарплату и создавать необходимые бытовые условия невозможно. Поскольку тогда никаких средств не останется на развитие военно-промышленного комплекса.

Все это в 1930 году привело, как известно, к «великому перелому». Фактически в стране был восстановлен крепостной строй в сельском хозяйстве и промышленности. Недаром злые языки в это время стали расшифровывать аббревиатуру ВКП (б) как «второе крепостное право (большевиков)». Вдобавок к этому был возрожден рабский труд заключенных ГУЛАГа. Конечно, такая экономическая система в современном мире была нежизнеспособна. Огромные демографические потери при минимальных успехах и нижайшей производительности труда могли еще работать при императоре Петре I, но в середине XX века были немыслимы.

В условиях непрерывного кризиса Компартия стала возвращать элементы свободного труда, вкладывать средства в благосостояние человека, улучшение его жизни и условий труда. Практический весь советский период шло неуклонное отставание роста производительности труда от мирового, особенно отставали мы от стран Запада. Все это неизбежно привело к падению советского строя и его неэффективной системы промышленности и организации труда. Новые условия XXI века диктуют уже новые рамки развития. Переход к информационной экономике требует совершенно новых умений и трудовых навыков. Все они немыслимы без вложения дополнительных средств в человеческий капитал, улучшения среды обитания и условий жизни.

Производительность интеллектуального труда требует новых подходов к управлению ресурсами и вложения средств в эти трудовые ресурсы. В современных условиях труд не просто стал высокоинтеллектуальным, но индивидуальным и штучным, требующим вложений средств в обучение и развитие людей. Владыкой мира, несомненно, будет труд — высокоинтеллектуальный, свободный и творческий.

Мнение авторов блогов не обязательно отражает точку зрения редакции

Комментарии 16

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.