«После 1957 года в СССР был взлет американского джаза. В связи с марксистско-ленинской идеологией такие заинтересованные в его развитии, как наш клуб, «продавали» его как музыку обездоленных негров. И Казань в эту историю вписалась очень удачно», — вспоминает известный джазмен и организатор джазовых фестивалей в столице РТ Игорь Зисер. Сегодня, в Международный день джаза, музыкант в разговоре с «БИЗНЕС Online» вспомнил, с чего началась история любви к джазу, как Казань благодаря лундстремовцам стала одной из самых ярких страниц в зарождении отечественного джазового движения и почему сейчас оно в городе затухло.

Игорь Зисер: «Джазовыми центрами, разумеется, были Москва и Питер, потому что для джазового музыканта главное, конечно, наличие работы и в этих городах ее было всегда в разы больше, чем в Казани»

Игорь Зисер: «Джазовыми центрами, разумеется, были Москва и Питер, потому что для джазового музыканта главное, конечно, наличие работы и в этих городах ее было всегда в разы больше, чем в Казани»

«Когда встает вопрос о том, что все должно приносить прибыль и окупаться, творческие люди входят в ступор»

— Игорь Григорьевич, вы сыграли большую роль в молодежной культуре, стали популяризировать современные для того времени музыкальные стили, важные для молодежи: рок, джаз, затем блюз. Как так вышло, что вы, аспирант КАИ, решили заняться именно этим?

— Все началось с моего старшего брата Олега. Он был всегда намного талантливее в искусстве, чем я. Он и рисовал, и музыкой увлекался, а я тянулся за ним. Потом он поступил в авиационный институт, где они с Семеном Каминским организовали СТЭМ (студенческий театр эстрадной миниатюры — прим. ред.), где сам Каминский был худруком оркестра, а брат пел и играл на фортепьяно.

А в доме джаз появился благодаря радио. Я слушал каждый вечер программу «Час джаза», выписывал себе имена музыкантов. К отечественному джазу тогда относились своеобразно, у нас были свои музыканты, но все-таки маловато. Тем не менее еще пацаном я научился играть на барабанах в оркестре СТЭМа. Потом при Казанском авиационном институте был диксиленд, в котором я поиграл до 1970 года, тогда это направление стало приходить в упадок. Оно было все-таки веянием 1960-х, когда был ветер свободы, который подул после фестиваля 1957-го во всех областях культуры. В искусстве повеяло свежим воздухом и появились в том числе джазовые молодые музыканты.

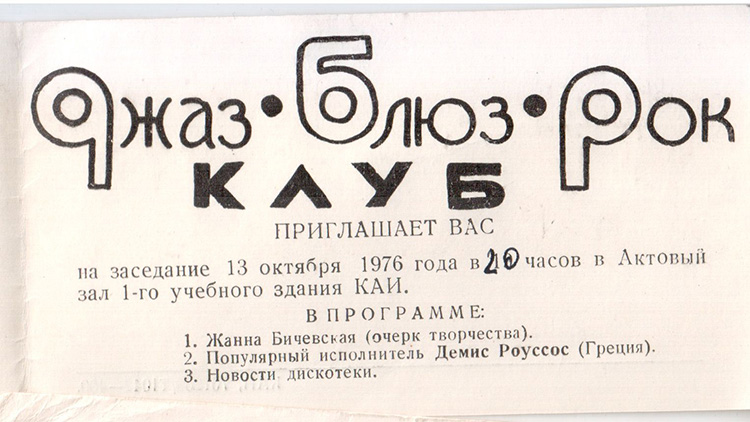

Тогда я подростком впитывал этот воздух джазовой свободы, а к 1970-м появились другие влияния, вмешалась рок-музыка. Все начало утихать, идеологически к джазу стали относиться не очень. У меня тоже сменился жизненный ракурс (женился), и я понимал, что джаз не может стать моим хлебом. И начал строить карьеру преподавателя в институте, занялся наукой, написал кандидатскую, но музыка эти годы всегда меня тянула к себе. Затем меня в институте стали приглашать в жюри фестиваля. В 1975-м на одном из фестивалей председатель жюри, член парткома института Матвеев предложил мне объединить наших талантливых ребят, музыкантов и создать клуб. Тогда с подачи парткома и был организован «Джаз-Блюз-Рок клуб» (ДБР).

В актовом зале КАИ мы устраивали мероприятия такого формата: вначале рассказывали о каком-то коллективе/музыканте, слушали его пластинки, а во второй части выступала какая-нибудь музыкальная группа. Это представляло огромный интерес, потому что где тогда ты еще мог послушать условных Led Zeppelin? Молодежь, которая не имела ответа на вопросы, что это за музыка, что с ней делать, хорошая она или плохая, за этим шла к нам. Здесь они, во-первых, напитывались терминологией, а во-вторых, узнавали имена и формировали представление об этой музыке.

Игорь Григорьевич Зисер — джазмен, организатор джазовых фестивалей в Казани, радиоведущий, автор статей об истории джаза.

Родился в Казани в 1944 году. Окончил в 1969-м Казанский авиационный институт, работал в нем научным сотрудником. В 1975-м стал кандидатом технических наук.

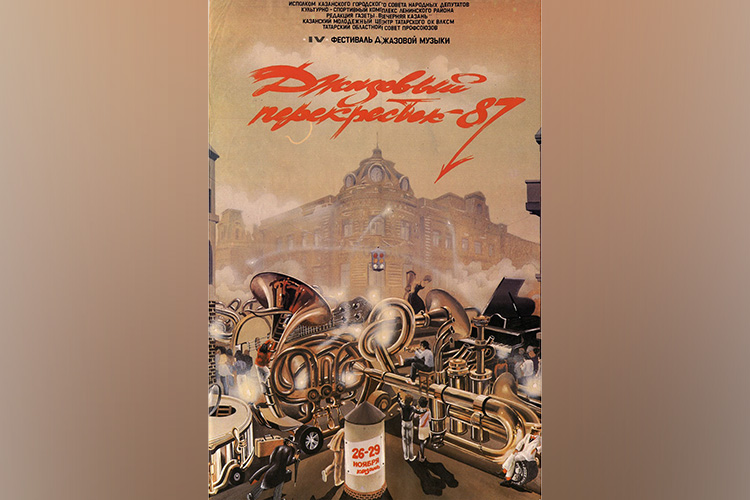

В 1976 году организовал при институте «Джаз-Блюз-Рок клуб». С 1977-го активно сотрудничал с казанским молодежным центром, где проводил джазовые концерты. В 1985-м создал фестиваль «Джазовый перекресток», вел радиопрограмму «Джазовый перекресток». В 2012 году организовал фестиваль «Музыка веры» в Свияжске.

Работы: «Синкопы джазовой судьбы. Очерк творческого пути Олега Лундстрема и его оркестра», «„Казань — фабрика джазменов“: фестивальная грамота 1967 года и судьбы казанских джазовых музыкантов», «У Фейертага между строк: размышления над книгой старейшины российского джазоведения „А почему джаз?“», «Джаз в литературе. „Есть у тучи светлая изнанка“: джазовая тема Василия Аксенова» и др.

— Такие мероприятия были редки для того времени?

— Нет. Тогда очень сильно стало развиваться клубное движение: клуб филателистов, любителей кино, книги. Но уникальность ДБР-клуба заключалась в том, что вдруг возникло место, которое помогало ответить на самый главный вопрос молодежи: что делать с музыкальной информацией, которая движется с той стороны? Мы слушали радио, песни войны, Дунаевского — все вроде в порядке, но параллельно вдруг возникает вообще другая музыка, которую тоже нужно было как-то осмыслить. Мы этому способствовали, стали выступать на конкурсах, везде занимали первые места и потом стали номенклатурой ЦК ВЛКСМ. Тогда это был, конечно, взлет.

Оркестр СТЭМа (1965 год)

Оркестр СТЭМа (1965 год)

— А что сейчас, на ваш взгляд, происходит с джазовым движением в Казани? Чего ему не хватает, чтобы снова так взлететь, или такой успех был возможен только в том контексте?

— Бич сегодняшних дней — это коммерциализация. Когда встает вопрос о том, что все должно приносить прибыль и окупаться, творческие люди входят в ступор. Они ведь думают о высоком, духовном, они не умеют делать деньги. Это, кстати, ко мне тоже относится, потому что я всю жизнь на любимом джазе практически не зарабатывал. Тогда в клубе мы делали это на голом энтузиазме. У комсомола была установка на работу с молодежью, это была государственная политика. Сейчас власть должна услышать запрос молодежи, а она ее не слышит, и диалога не случается. Но самое главное для развития культуры, помимо диалога, — разнообразие. Например, в конце XIX века тот же импрессионизм появился только потому, что французской живописи была сделана японская прививка. А джаз — это прививка африканского ритма европейской музыке, и таких примеров много.

Заинтересовался КГБ…

— Почему в Казани в то время стал так популярен джаз?

— После 1957 года в СССР был взлет американского джаза. В связи с марксистско-ленинской идеологией такие заинтересованные в его развитии, как наш клуб, «продавали» его как музыку обездоленных негров. И Казань в эту историю вписалась очень удачно: Валентина Конен, которая считается основательницей джазового музыковедения, была эвакуирована во время Великой Отечественной войны в Казань. Между работой медсестрой в медсанбате и педагогом в Казанском музыкальном училище она собирала материал для докторской диссертации, посвященной американской теме. И в городе осталось много людей, которые с ней были знакомы.

Но по-настоящему началось все это со СТЭМа КАИ. У каишников был очень хороший оркестр и студенческий театр с интересными и талантливыми миниатюрами, и, когда они поехали на первый смотр студенческих театров в Москве в середине 1960-х, заняли 1-е место. Оттуда все пошло. Руководителем оркестра стал Анатолий Василевский, который и пригласил Олега Лундстрема в 1962-м в Казань на репетицию своего первого оркестра в ДК им. Ленина. Лундстрем пришел и, что было самое главное, сказал, что даст им фирменную партитуру для оркестра. А раньше их писали на слух. Мой брат Олег этим занимался: слушал с «Голоса Америки»* оркестры, записывал, и потом в оркестре музыканты пытались эту партию воспроизвести. А Лундстрем привез с собой из Шанхая, как они рассказывали, целый «сундук» фирменных оркестровых аранжировок, где все инструменты были расписаны. Это был настоящий золотой фонд. Пианист из шанхайского состава Юрий Модин говорил в общении с Василевским: «Если бы я ехал в вагоне (они тогда ехали из Находки в Казань) и под моей койкой стоял бы чемодан с этими аранжировками, я бы стал руководителем оркестра». Так он шутил, он был довольно едкий и острый на слово человек.

Оркестр Олега Лундстрема перед отъездом из Шанхая в Казань

Оркестр Олега Лундстрема перед отъездом из Шанхая в Казань

— Почему именно в Казани организовался джазовый клуб? Почему не в Москве, не в Петербурге?

— Джазовыми центрами, разумеется, были Москва и Питер, потому что для джазового музыканта главное, конечно, наличие работы и в этих городах ее было всегда в разы больше, чем в Казани.

А что касается лундстремовского оркестра, то его история очень интересная. Они все были гражданами СССР, но учились и начинали играть на танцах в Харбине, где было несколько слоев такого населения: эмигранты, которые между собой очень хорошо общались, и дети работников КВЖД. А у Лундстрема отец был преподавателем в русской гимназии, и, когда началась первая волна возвращения, в 1936-м приехал в Союз посмотреть, какая здесь обстановка, и пропал. Как выяснилось позже, в 1937 году он попал под волну репрессий.

После Харбина лундстремовцы в начале 1930-х сначала приехали в Шанхай, а уже после окончания войны вернулись в СССР. Шанхай в то время был международным центром джаза, и там они стали одним из самых лучших оркестров, настоящими звездами шанхайского сеттльмента. Оттуда же, например, пианист Георгий Ротт, который аккомпанировал Вертинскому, считавшему его лучшим аккомпаниатором, и Шаляпину. Тут он прожил долгую жизнь: женился на певице (казанской татарке), работал в клубе Менжинского, создавал джазовые коллективы и умер в Казани. Так, шанхайский след в городской культуре остался очень мощный.

— Сколько они здесь работали?

— После Находки в ноябре 1947-го их сначала отправили в Зеленодольск, в клуб «Родина». В Казань они перебрались в начале 1948-го самостоятельно. Они были музыкантами высокого уровня, их даже сравнивали с оркестром Гленна Миллера: все в униформе, с американскими инструментами, играют музыку Миллера один в один. В России на тот момент такого уровня оркестров вообще не было. Если считать, что они начали в Харбине, то лундстремовцы — самый долгоживущий джазовый оркестр. За это он был включен в Книгу рекордов Гиннесса.

— В Москву им нельзя было приезжать?

— Лундстрему дали список, в котором были в основном сибирские города, и между ними он мог выбрать, куда отправиться. Самой близкой к Москве была Казань. И осенью 1947-го они приехали сюда. Лундстрем понимал, что им надо получать профессию, и в 1948 году они все пошли в консерваторию, где учились до 1952-го. После этого их распределили: кто-то пошел в Качаловский театр, кто-то — в оперный, в основном все остались тут и в 1956 году уже дали свой первый концерт. Когда началось послабление, наша филармония, видя, какого это уровня музыканты, зимой 1955-го устроила аж пять концертов. Они собрали всех своих музыкантов, но добавили туда, чтобы это было «эстрадно», скрипки и исполнителей на татарском языке. Был аншлаг, и на концерт случайно попал представитель Москонцерта Михаил Цын и сказал: «Ребята, я вас вытащу в Москву». Там он рассказал многим, в том числе Михалкову-старшему, что в Казани есть американский оркестр, тот не поверил, и тогда Цын их привез в столицу. Через год, осенью 1956-го, они уже стали москонцертовскими.

«Джаз-Блюз-Рок клуб» (1977 год)

«Джаз-Блюз-Рок клуб» (1977 год)

— Дало ли это толчок к тому, чтобы к нам со всей страны приезжали музыкальные коллективы? Стали устраиваться частые фестивали?

— У нас фестивали тогда назывались «эстрадно-джазовой музыки», начались в только что построенном в 1977-м молодежном центре. Кстати, в тот год у нас был концерт Владимира Высоцкого. Я на этом концерте тоже был, но смотрел его из кинобудки, потому что и мест не было, и КГБ меня начал дергать.

— Почему?

— Из-за «Джаз-Блюз-Рок клуба». Был такой секретарь парткома КАИ Владимир Саломашкин, а я являлся его помощником. После того как окончил институт, работал с ним в паре — он сидел на партийной работе, а я ему делал эксперимент на диссертацию. Он меня хорошо знал и поддерживал.

После двух собраний «Джаз-Блюз-Рок клуба», которые выглядели так: рокеры, хиппи, а на фоне во весь экран слайды с американскими группами, была такая — «Кровь, пот и слезы», — Саломашкина вызвал генерал, возглавлявший казанское отделение органов, и сказал: «Что это у тебя в закрытом институте творится?! У тебя там пропаганда, картинки какие-то американские показывают, давай-ка прекращай». А Саломашкин отвечает: «Нет, я знаю человека, который этот клуб организовал, и могу за него поручиться». На что ему генерал ответил: «Ты что, своим партбилетом поручишься?» «Да, поручусь», — ответил он. Но потом мы все-таки сменили название и стали клубом «Современник», а через год меня перетащили в молодежный центр.

Приглашение на заседание «Джаз-Блюз-Рок клуба»

Приглашение на заседание «Джаз-Блюз-Рок клуба»

«Я пережил клиническую смерть и после этого решил креститься»

— Расскажите немного о вашем фестивале «Музыка веры», который проходил в Свияжске. Почему вы решили совместить веру и музыку?

— Я верующий человек, и в моей жизни происходило очень много мистических вещей. В 2006 году я пережил клиническую смерть и после этого решил креститься, потом венчался в Свияжске со своей женой в церкви Константина и Елены.

И потом, для меня три великие религии (ислам, иудаизм и христианство) имеют общий корень, потому что все они начались с Авраама. Они растут на общем фундаменте, хотя сейчас и разделились, и в каждой религии есть своя интересная музыкальная основа и музыкальная история. В христианстве, понятно, очень много церковной музыки. А в Турции меня поразило, как они читают Коран: это действительно красиво, и, даже не понимая слов, ты чувствуешь, что это великое искусство. С представителями еврейской культуры в Казани я давно был знаком, например с Леонидом Сонцем, который помогал мне в съемках фильма о войне.

С фестивалем «Музыка веры» мне помог министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин (2011–2018), с которым я поработал пару лет в «Татгоскино». Я к нему пришел с планом сделать в городе такое интересное событие, где на сцену вышли бы представители трех религий, но вместе в итоге они не согласились выходить. В результате три фестиваля министерство культуры все-таки провело. Для первого я написал сценарий, подобрал музыку. Я хотел, чтобы это развивалось, но нужно было много денег, а они уходили не туда. Очень хотел пригласить музыкантов из Франции, которые играют роковую музыку, связанную с мусульманскими корнями. В Алжире и Марокко есть такие направления, просто у нас их не знают.

Афиша четвертого фестиваля «Джазовый перекресток»

Афиша четвертого фестиваля «Джазовый перекресток»

Одного мы смогли привезти, он играл с Аркадием Шилклопером на арабской лютне. Из Англии хотели пригласить исполнителя, который читает мусульманский рэп, что было бы интересно для нашей молодежи, которая именно к этой форме культуры с мусульманскими корнями стремится. Это было бы открытие. Для города было бы интересно, потому что у нас есть три центра: православный — Свияжск, мусульманский — Болгар и еврейская синагога с Эдуардом Туманским и его ансамблем «Симха». Это было интересно, но идея, к сожалению, затухла и двигать сейчас это у меня уже нет сил.

Ильсур Метшин поддержал идею Зисера издать книгу «Джаз Казани» на встрече в честь 80-летия музыканта

Ильсур Метшин поддержал идею Зисера издать книгу «Джаз Казани» на встрече в честь 80-летия музыканта

— Нет тех, кто продолжал бы это дело, перенимал ваши идеи?

— Людей, наверное, всегда можно найти. Вопрос в том, что они сейчас снова будут думать о деньгах. Тут должен быть баланс: и деньги, и инициатива, и личная мотивация.

Тогда мы могли это все соединить, потому что у меня были идеи и понимание, кого надо пригласить, как все связать. Если бы те артисты приехали и показали эту культуру, мы бы все тут рты разинули. Тогда мы уже начали списываться по вопросу о гонорарах с зарубежными артистами, а потом все лопнуло, и теперь у нас понимание исламской культуры стало слишком далеким от этого. А то, что нам теперь предлагают, достаточно примитивно.

* выполняет функции иностранного агента

Комментарии 10

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.