«Тукай оставил нам вопросы, на которые сегодня предстоит найти ответы. Умерла ли наша нация или только уснула?» — пишет обозреватель «БИЗНЕС Online» Рустам Курчаков. Автор рассуждает о пророческой сущности творчества Тукая и объясняет феномен поэта.

«Саз мой нежный и печальный, слишком мало ты звучал…»

«Тукай — поэт-мыслитель переломной эпохи»

«Тукай — поэт-мыслитель переломной эпохи»

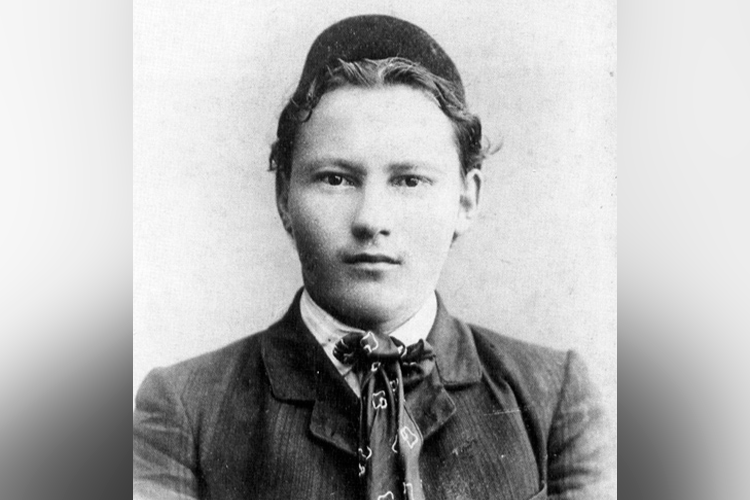

Габдулла Тукай

День родного языка и годовщина Габдуллы Тукая, судя по намеченной программе, нынче отмечаются с небывалым размахом — в Казани, по всему Татарстану и за его пределами. Это светлый весенний праздник, который следует за Наурузом, открывающим новый солнечный год. А прошедший недавно пост Рамадана должен послужить основой для более вдумчивого и осмысленного отношения к теме родного языка и к фигуре Тукая.

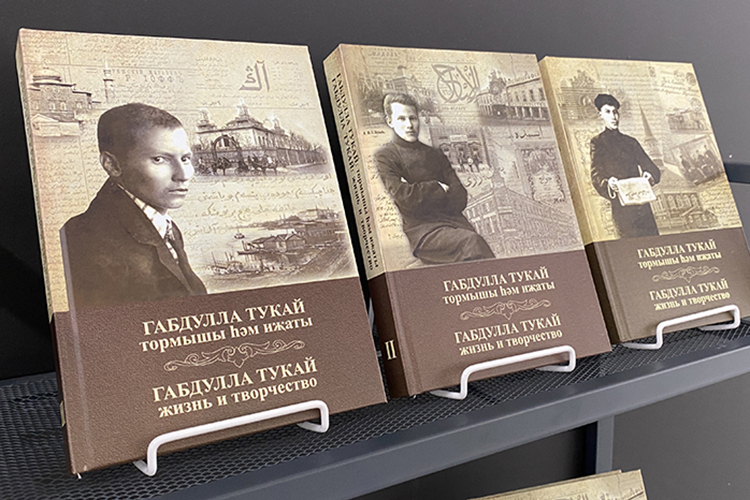

Тукай — поэт-мыслитель переломной эпохи. Его звезда взошла на революционной волне 1905-го, прошла испытания годами мрачной реакции и сгорела незадолго до начала Первой мировой войны. По сути, концентрированные образы поэзии Тукая предвосхитили судьбу татарского народа на целый век вперед. И дело не только в драме личной судьбы Габдуллы (смысл имени — служитель Аллаха, утешитель и наставник). Дело в том, что его поэтический дар сродни пророческому дару.

Это, наверное, трудно понять современному рационалисту, утратившему полноту образного восприятия — не только умом, но и сердцем. Но это понимание рано или поздно станет приходить в процессе тех испытаний, которые предстоит пережить в нашу переломную эпоху.

«Поэзия Тукая изначально родилась и развивалась в пространстве тюрко-славянской «языковой плазмы» (термин арабиста Вашкевича), в месте слияния живой русской и татарской речи»

«Поэзия Тукая изначально родилась и развивалась в пространстве тюрко-славянской «языковой плазмы» (термин арабиста Вашкевича), в месте слияния живой русской и татарской речи»

Туган тел и туган Эль

Поэзия Тукая изначально родилась и развивалась в пространстве тюрко-славянской «языковой плазмы» (термин арабиста Вашкевича), в месте слияния живой русской и татарской речи. В этом смысле он опережал свое время, как и многие другие двуязычные и многоязычные «инородцы» Российской империи.

Великий и могучий — так принято говорить о русском языке. Татарский же язык даже многими татарами воспринимается как язык национальный, заведомо ограниченный по сфере применения, который надо искусственно поддерживать, культивировать, защищать от русифицирующего воздействия «великого и могучего».

Такая позиция — «мескеннэнеп утыру» (сидеть в роли «казанской сироты» в расчете на подачки начальства) — характерна для местечковых защитников татарского языка. По сути, это не защитники языка, а охранители своих административных привилегий и льгот или бытовых предрассудков. Живой язык дан свыше и не нуждается в защитниках, он сам является надежной защитой народного самосознания.

Русский и тюрко-татарский (группа тюркских языков) — это два великих и могучих языка, выросших из общего алтайского корня. Только питая друг друга, они могут развиваться как великие, могучие и конкурентоспособные в глобальном мире. Выработка стратегии современного тюрко-славянского двуязычия — один из приоритетных ресурсов сбережения и развития России в постинформационном мире. Способна ли вертикаль власти хотя бы приблизиться к решению этой задачи?

Самое народное стихотворение Тукая, положенное на народную музыку, — «Туган тел». Эту песню иногда называют неофициальным гимном Татарстана. Хотя по сути и эмоциональному строю это духовная молитва. И понятно, чем молитва отличается от гимна, она не только о родном языке — обратите внимание на последние строки:

«О, язык мой, как сердечно я молился в первый раз:

«Боже, — я шептал, — помилуй мать, отца, помилуй нас».

(Перевод Р. Бухараева)

Вот уже не один десяток лет дискуссии на тему татарской нации вращаются вокруг понятий Дэулэт-государство, Миллэт-нация и Ибадат-богослужение. А глубинный смысл понятия «народ» оказался и вовсе забытым. Современное понятие «халык» («народ») на самом деле обозначает население, организуемое, мобилизуемое и разделяемое по воле начальства. Корневое алтайское «Эль» сохранилось в именах (Илнур, Илдар, Илсур), в словах «ил», «ил-ана», «ил-су» (родина, село, родина-мать и т. п.). Это ключевые смыслы поэзии Тукая.

А главное, этот корень сохранился в названии Волги — Идель. Прежде это благословенное место и народ, по одной из версий еще не вышедшей на ясный свет истории, назывался Семиречьем и союзом 7 племен: Jиде иль. Кара Идель (Волга), Ак Идель (Белая), Чулман Идель (Кама), Нукрат Идель (Вятка), Ака или Саин Идель (Ока), Сура Идель (Сура), Джаик Идель (Яик, Урал).

Это иной взгляд на привычную историю. Как и на устоявшийся стереотип типа «Волга впадает в Каспийское море». Гидрологи объясняют, что, какая из этих рек в данный момент является притоком, зависит от мощи водостока, а их соотношение у Волги и Камы может меняться не только по годам, но и в пределах одного года.

Пушкин и Тукай

Сходство Тукая с Пушкиным лежит на поверхности: основоположник национального литературного языка, многочисленные переводы с персидского, арабского, русского, турецкого языков, обработка народных сказок, поэтические памфлеты и т. д. Но гораздо глубже их внутреннее родство — высокий поэтический дар, выражаемый на татарском языке словами Сер-Сурэт-Сюрэ (Тайна-Образ-Откровение), который, насколько это в человеческих силах, приближает поэта к пророческому состоянию.

Это объясняет, почему Пушкин так легко открыл свое сердце Корану в то время, когда в просвещенной Европе Коран еще воспринимался как «собрание сказок и небылиц». Многим из тех, для кого и сегодня ислам или православие — это отдельные религии, полезно перечитать у Пушкина его «Подражание Корану». В пятой части этого цикла поэт с потрясающей глубиной раскрывает образ «Сияющего Корана», касаясь сокровенной тайны восприятия откровения, ниспосланного пророку Мухаммаду — анНур, «свет на свет» (сура ан Нур, 35-й айат). А через год после этого рождается пушкинское стихотворение «Пророк».

Тукай же впитал этот свет Корана с детства, с молоком матери. Поэтому он сразу же увидел в Пушкине поэтического брата по духу. Неслучайно Тукай сознательно вбирает в себя глубину и мощь пушкинской поэзии, он просто следует по стопам соратника и предшественника на пути откровения:

«Идти повсюду за тобой — мой долг, мое стремление,

А то, что веры ты другой, имеет ли значение?»

На самом деле они оба были и есть одной веры, и у каждого из них, помимо поэтических стихов, есть стихи-молитвы.

«Ясный лик на небе кажет лучезарная луна» (Молитва матери)

Тукай (тук ай) по-татарски означает полную луну, полнолуние.

«Тук» — это корневое слово древнейшего праязыка, обозначающее полноту свойств, изобилие, сытость и т. п. Это слово присутствует в древнетюркском, старославянском, древнееврейском (библейском) языках.

Но Тукаю не суждено было достичь полноты жизни и реализации таланта. Тонкий серп молодого месяца рано оборвал нить его жизни. Сохранившиеся фотографии и даже памятники Тукаю передают эту хрупкость натянутой струны…

Судьба поэта невольно воспринимается как предвосхищение надлома или разрыва в поступательном развитии народной души.

Тукая не вернешь, но он по-прежнему с нами, а надлом может быть преодолен, когда явится равный по силе и глубине поэт. Такого на горизонте пока не видно — или суета сует мешает его увидеть?

К родственному по духу поэту относишься как к другу и брату. Человеческий образ реального Габдуллы Тукая, всплывающий за строчками его стихов, одновременно мучительный и очищающий для сердца. В четыре года оставшийся полным сиротой, мыкавшийся всю жизнь по чужим углам, сгоревший от чахотки в неполные 27 лет… Такой ценой и такими уроками взращивал Господь одно из самых ярких воплощений народной души. Надо полагать, готовил и готовит народ к серьезным испытаниям и высоким задачам, к беззаветной стойкости духа.

Тукай оставил нам вопросы, на которые сегодня предстоит найти ответы.

Умерла ли наша нация или только уснула? («Безнең милләт үлгәнме, әллә йоклаган гынамы?»)

Его известное стихотворение «Китмибез!» («Не уйдем!»), ставшее ответом на черносотенную реакцию, требует современного прочтения.

Поможет ли наследие и опыт Пушкина и Тукая встать на путь анНур, светоносной Веры, объединяющей правоверных и православных?

В заключение скромный букет к подножию Тукая.

Сафар дар Ватан

(Путешествие на Родине, или Круг памяти)

Земля родная, ты не безымянна…

Травы седая прядь под коркой снежной…

Идель-Илем, корнями прорастаешь

на берегах двух рек твоих безбрежных.

Туган телем… Скажи спасибо Роду —

и с воздухом впитай, как вдох и выдох,

трель соловья и песнь реки у брода,

и звон степей, кюк-синевой покрытых.

Шаман — Чулман… Тут чуткий конь споткнется…

Сдержав удар, здесь пали часовые.

А в синем небе черный ворон вьется,

он помнит те отряды верховые.

Биляр-Болгар… Белеют камни в поле…

О чем молчишь, народ мой, что скрываешь?

И только в песне чистой, родниковой,

смахнув слезу, ты душу расправляешь.

Познавший мудрость прежде младших братьев,

не в тьму веков ты обратился ликом,

а с тихою усмешкой подставляешь

свое лицо веселым волжским бликам.

В кругу берез мы все друг другу братья —

и кедр, и дуб, и липа вековая.

За кругом круг,

За шагом шаг,

по свету —

рябины красной гроздья оставляя…

…И правнук мой пытливою рукой

Седую тронет прядь земли родной.

Рустам Курчаков, обозреватель. 25 апреля 2025 года

Комментарии 4

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.