Сегодня исполняется 155 лет со дня рождения основателя Советского социалистического государства. «На Ленина либералы не рассчитывали. Они знали его непримиримый характер. К примеру, писатель Мережковский заявил: «Это не Ленин приехал, это сам черт появился». Так же думали многие противники Ленина», — говорит доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Булдаков. В интервью «БИЗНЕС Online» он рассказал, почему у Владимира Ленина не было друзей, хотел ли он во время Гражданской войны разрушить Казань и каким видел будущее Советской России.

«Почему Ленин возненавидел власть? Увы, в этом он был не оригинален. Это, если угодно, традиция. Умственно раскрепощенные люди хотели для России лучшего будущего»

«Почему Ленин возненавидел власть? Увы, в этом он был не оригинален. Это, если угодно, традиция. Умственно раскрепощенные люди хотели для России лучшего будущего»

«И до 1917 года Ленин был широко известен радикализмом своих воззрений и склонностью к конфликтам»

— Владимир Прохорович, сегодня исполняется 155 лет со дня рождения человека, чья личность и дела до сих пор вызывают ожесточенные споры как у нас в стране, так и за ее пределами, — это Владимир Ильич Ульянов (Ленин). Все ли известно об этом человеке историкам-специалистам или какие-то архивы до сих пор остаются закрытыми, а определенные периоды жизни и исторические события с его участием — малоизученными и спорными?

— Что касается центральных архивов, то практически все документы, которые имеют отношение к Ленину, известны и использованы. Можно сказать, ленинский фонд полностью исчерпан. Другое дело, что где-то могут сохраниться документы, которые имеют к нему косвенное отношение. Но общей картины они не меняют. Возможно, существуют некие глубоко интимные стороны его жизни, в которых мы никогда не разберемся. Это естественно. А в целом мы можем увидеть Ленина таким, каким он был, минуя многочисленные легенды и мифы. Разумеется, если мы не склонны к конспирологии или, напротив, к обожествлению живого человека.

— Как известно, отец Ленина, Илья Николаевич, родился в 1831 году в семье бывшего крепостного Николая Ульянина. В 1854 году окончил физико-математический факультет Казанского университета, а по окончании стал учителем физики в Пензе. Вырос до инспектора училищ Симбирской губернии, а в 1874 году стал их директором. Три года спустя он дослужился до действительного статского советника (гражданский чин IV класса, который соответствовал военному званию генерал-майора/контр-адмирала и давал право на потомственное дворянство). То есть сын бывшего крепостного крестьянина без всякой протекции стал генералом и потомственным дворянином. Почему Ленин возненавидел власть и государственное устройство, которые дали его семье все?

— Не надо думать, что карьера Ильи Николаевича была уникальной. Возможности вертикальной мобильности, то есть получения образования, движения по служебной лестнице, титулов, наград и тому подобного при наличии талантов, добросовестности и послушания, были в империи достаточно велики. В конце концов любая система патерналистского типа, каковой была Российская империя, нуждается в образованных исполнителях. Правда, порой не менее успешно движутся наверх и услужливые карьеристы. Любой авторитаризм не обходится без тех и других.

Булдаков Владимир Прохорович — российский и советский историк, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН.

Родился 29 августа 1944 года в Ижевске.

В 1962 году поступил на исторический факультет МГУ, после окончания которого в 1970-м стал аспирантом Института истории СССР АН СССР. Служил в армии (1971–1972), работал в Госкомиздате СССР (1972–1976) в должности старшего редактора. С 1976 года основное место работы — Институт истории СССР (ныне Институт российской истории РАН).

В 1976-м защитил кандидатскую диссертацию «„Легальный марксизм“ и эволюция буржуазно-либеральной идеологии в России»; в 1998-м — докторскую диссертацию «Октябрьская революция: социокультурное измерение».

1990–2000 — заместитель председателя научного совета АН СССР (РАН) по истории революций в России (позднее — научный совет по истории социальных движений, реформ и революций; председатель — академик П.В. Волобуев), а также генеральный секретарь международной комиссии по истории русской революции.

С 2000 года некоторое время работал также главным научным сотрудником Института русской истории РГГУ.

2002–2003 — приглашенный профессор центра славянских исследований (ныне центр евро-азиатских исследований) Университета Хоккайдо (Саппоро).

В 2003–2009 годах издавал выходящий в Калифорнии журнал Soviet and Post-Soviet Review. В настоящее время является членом редакционных советов ряда российских и зарубежных научных журналов; член редколлегии журнала «Российская история».

Спектр научных интересов: история России конца XIX – начала XX века, история Первой мировой войны, русской революции и постреволюционного времени; проблемы политических, социальных и этнонациональных движений; феномен революционного и политического лидерства; массовая психология, социальная психология кризисных ситуаций, историография и методология истории.

Основные труды:

- «История образования СССР и критика ее фальсификаторов», 1982 (в соавторстве с С.В. Кулешовым);

- «Красная смута. Природа и последствия революционного насилия», 1997;

- «Кризисы в России: Пути переосмысления» / Серия: «Россия. В поисках себя», 2007;

- «Хаос и этнос. Этнические конфликты в России, 1917–1918 годы. Условия возникновения, хроника, комментарий, анализ», 2010;

- «Утопия, агрессия, власть. Психосоциальная динамика постреволюционного времени. Россия, 1920–1930», 2012.

Отец Ленина был человеком умеренным, добросовестным, всерьез занимался проблемами народного образования. Правда, задним числом ему приписывали и либеральное народолюбие, и даже сочувствие радикалам. Бывало и такое. Но в целом в его продвижении по служебной лестнице ничего удивительного нет.

Почему Ленин возненавидел власть? Увы, в этом он был не оригинален. Это, если угодно, традиция. Умственно раскрепощенные люди хотели для России лучшего будущего. Естественно, с оглядкой на Запад. На фоне западных демократий российская монархия казалась деспотизмом. Буквально все, не исключая людей во власти, считали, что нужно двигаться в направлении демократизации общественного строя России. Но как и каким темпом? Это уже зависело от общественного темперамента и моральных установок.

Желание перемен подогревалось униженным и забитым состоянием основной массы населения страны — крестьянства. Крепостное право, как считалось, отменили непростительно поздно, да и не так, «как следовало». Оставались отношения полукрепостнической зависимости. Русский народ оставался в массе своей необразованным и неграмотным. Отсюда неудивительно, что в любой большой дворянской семье отыскивался какой-нибудь нетерпеливый и неуживчивый юноша вроде Бакунина или князя Кропоткина. Бакунин — аристократ и бунтарь, его семейное окружение — сплошь либералы.

В том, что человек, подобный Ленину, выходец из совершенно благополучной семьи, оказался захвачен «передовыми» идеями, ничего удивительного нет. Конечно, его эмоциональная сфера была весьма специфичной. Он считал, что все «дурное» просто не должно существовать. А раз так, то все средства хороши.

Конечно, на формирование его взглядов оказывали влияние и все «прогрессивные» теории. По некоторым данным, он начинал как народник, а затем пришел к марксизму.

— Но он же радикализировал марксизм. Многие классические марксисты говорили, что он подверг его чудовищной ревизии и дал свою, далекую от традиционной, трактовку.

— На самом деле марксизмов существовало и существует неисчислимое множество. Сам Маркс выглядел двойственно. С одной стороны, он дотошный экономист, вовсе не революционер. С другой — автор «Манифеста коммунистической партии». Можно было выбирать между «капиталом» и «коммунизмом». Однако можно было воспринимать взгляды Маркса как нечто органичное, слитное, отвечающее освободительному пафосу своего времени. Ленин так и воспринимал его учение.

Он сделал известную часть теоретических взглядов Маркса орудием пролетарской классовой борьбы. Речь идет о первом томе «Капитала», о трудовой теории прибавочной стоимости, интерпретируемой как источник буржуазной эксплуатации. Если же взять третий том «Капитала», то там по Марксу получается, что рыночные отношения задвигают фактор эксплуатации на задний план, а идея пролетарской борьбы, как единственного орудия справедливости, повисает в воздухе.

Но Ленин не просто «модернизировал» марксизм. Он своеобразно подошел к так называемой марксисткой диалектике (которая, в свою очередь, произвольно трактовала диалектику Гегеля). Для него диалектика стала сродни вере в «чудо» тотального освобождения от всех пороков старого мира. А это уже не просто теория — это религия. Так что марксизм он поистине мистифицировал. При этом уверял, что «никто не понимает диалектики», — он один подлинный марксист и революционер. И эта убежденность срабатывала — ему верили, сначала немногие.

Дом, в котором родился Ленин

— Мать Ленина, Мария Александровна Бланк, была дочерью врача Александра Дмитриевича Бланка, который, по самой популярной версии, был крещеным евреем (до принятия православия его звали Израиль Моисеевич), получила прекрасное образование, в совершенстве знала три языка и владела имением Кокушкино. Соответствует ли это действительности? И если да, то как объяснить последующие утверждения Ленина о том, что Россия является тюрьмой народов, а царская монархия — «угнетающей Польшу, Украину и целый ряд народов России и разжигающей национальную вражду для усиления гнета великорусов над другими национальностями»?

— В Российской империи население определяли не по этническому происхождению, а по конфессиональной принадлежности. Крещеный еврей — выкрест — автоматически становился «русским». Это не значило, что на него не смотрели подозрительно. Но формально да и на деле барьеров для продвижения наверх для него не существовало. Аналогично — с дворянами. За определенные заслуги, достигнув известных степеней, человек получал дворянство. Сначала личное, а потом потомственное.

Что касается происхождения Марии Александровны, то я, честно говоря, этим вопросом особо не интересовался, он казался не заслуживающим внимания. Вряд ли Ленин когда-либо задумывался над своим этническим происхождением. Он ощущал себя русским дворянином. На его якобы еврейское происхождение образованные люди того времени никогда не обращали внимания. Да и внешность не соответствовала — она была «простоватой». Иностранцы скорее подмечали «монгольские» черты его лица. Правда, Ленин картавил. Но это было свойственно и аристократам. Попробуй разберись!

Теперь что касается тюрьмы народов. Россия, конечно, таковой не являлась ни по замыслу, ни по своим организационным основаниям. Завоеванные народы не уничтожались, а интегрировались в имперскую среду. Власть не была заинтересована в том, чтобы унижать и насиловать их. Она заботилась прежде всего о собственной устойчивости, а для этого требовалось обеспечить, помимо прочего, этнический мир. А вот это было отнюдь не просто: кого-то приходилось одергивать, кого-то — поощрять. Кому-то давать побольше земли (кочевникам — башкирам и калмыкам), кого-то ограничивать в передвижении (евреев). Конечно, временами случалось перегнуть палку. Так или иначе, этнические элиты (считавшиеся русскими дворянами) воспринимали текущие ограничения как неоправданное насилие и угнетение (а без этого в любом случае не обходилось). Из всего этого вырастала не просто взаимная подозрительность, а крайняя нетерпимость. И эта тенденция прогрессировала.

Вы вспомнили слова Ленина об угнетении Польши, Украины. Однако даже в Польше вопрос об «угнетении» воспринимали неоднозначно. Среди аристократов, даже магнатов, встречались люди православные, готовые искренне служить Российской империи. Что касается Украины, то ее как особого образования вообще не существовало. Была окраинная территория — Малороссия, население которой говорило на особом диалекте, от которого лучше было бы избавиться. Официально, для власти, Украины не существовало, не было и особого народа. Это представление, между прочим, отнюдь не способствовало этническому миру.

— А почему же он употребляет слово «Украина»? Откуда он его взял?

— Он пошел на поводу у украинских деятелей, в частности Михаила Грушевского, считавшего, что древняя Русь — это культурное ядро нынешней Украины. Хотя в реальности название «Украина» происходит от слова край, то есть окраина империи. То есть это самоутвердившееся название субъективно. Что касается Ленина, то он использовал все, что способствовало формированию дурного имиджа Российской империи.

Конечно, межэтнические конфликты периодически приобретали в России особую интенсивность, причем чаще по горизонтали, нежели по вертикали. Так в Закавказье азербайджанцы конфликтовали с армянами, в Прибалтике латыши и эстонцы — с немцами. Гасить их царская власть не успевала. Отсюда представление о «разжигании национальной розни», а равно поощрении определенных этносов. В общем, тогда этнополитика воспринималась неадекватно. Так, говорили, что царизм поощряет немцев. Да, такое действительно было. Империя нуждалась в хороших грамотных исполнителях и управленцах как на гражданской, так и на военной службе. Однако с началом Первой мировой войны ситуация изменилась: власть повела борьбу с так называемым немецким засильем. Военная обстановка сказалась и на отношении к украинцам.

— Чем объяснить стремительный взлет Ленина в российской и европейской социал-демократии, а потом и в партии большевиков?

— Я бы не сказал, что у Ленина был какой-то взлет в среде социал-демократии. С самого начала на него смотрели скорее как на радикала-одиночку, за которым идет группа одиозно настроенных людей. И до 1917 года Ленин был широко известен радикализмом своих воззрений и склонностью к конфликтам. Взгляды его казались утопическими и не разделялись большинством европейских да и российских социал-демократов. Более того, в годы Первой мировой войны Ленин оказался в изоляции. Фактически его последователи образовали скорее своего рода секту, нежели партию. За ней не видели будущего.

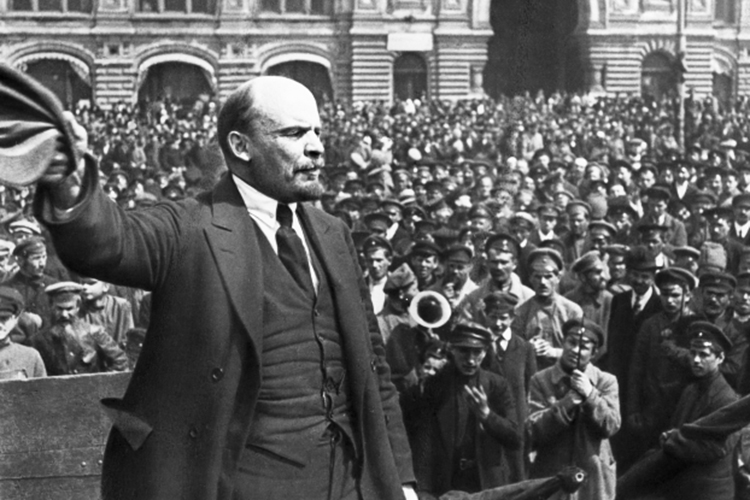

Взлет Ленина, действительно стремительный, произошел в 1917 году после его возвращения в Россию. Почему? Это известно, благодаря лозунгу: «Долой Временное правительство, которое ведет империалистическую войну!» То есть Ленин поднялся на волне растущего антивоенного протеста. Причем это была не столько популярность лично Ленина, сколько его идеи превращения войны империалистической в войну гражданскую. Эта идея постепенно на протяжении 1917 года действительно «овладевала массами». Именно за счет этого лозунга, а не за счет марксисткой теории Ленин стал вождем революции.

Ленин в возрасте четырех лет со своей сестрой Ольгой

Ленин в возрасте четырех лет со своей сестрой Ольгой

«Ему надо было любой ценой навязать свою точку зрения»

— Что за человек в личностном плане был Владимир Ильич? Почему у него не было близких друзей, а многие видные революционеры его с трудом переносили (Плеханов, Коллонтай) или относились откровенно неприязненно (Вера Засулич, Мария Спиридонова, Павел Аксельрод и другие)?

— Он был авторитарен. Это сложилось уже в детстве. В семье разглядели его некоторые, прямо скажем, выдающиеся лидерские качества, причем уже тогда ему удавалось не только увлекать, но подавлять окружающих. В гимназические годы было то же самое. Но тогда он никого не подавлял — скорее старался помочь и действительно помогал слабым. Частично это качество сохранялось до конца жизни, что вполне соответствовало патерналистскому стилю российской жизни.

Но что касается политики, то здесь он вел себя как диктатор. В связи с этим друзья ему были просто не нужны. Ему требовались соратники, а еще лучше — неразмышляющие исполнители, проводники идей и установок. Плеханова он уважал как теоретика, а как политика стал презирать. С Коллонтай чаще сходился на почве общественного темперамента. С Верой Засулич и Марией Спиридоновой отношения были более сложными. Засулич его не терпела. Спиридонова относилась к нему двойственно, в итоге тоже возненавидела. Он, со своей стороны, не мог не уважать их за подвижнический образ жизни. Но друзья ему не требовались. Хватало жены, Надежды Крупской, которая, прямо скажем, ему в рот глядела. Были и другие последователи, которые его не просто уважали, а обожали. Это обычная история применительно к авторитарной личности.

— Сохранилось много писем, в которых Ленин проявляет себя как очень обидчивый человек. Часто пишет: «После Ваших высказываний наши отношения не могут быть возобновлены, если Вы не извинитесь и не возьмете свои слова обратно». Причем речь не о политических расхождениях во взглядах, а о личных обидах. Где-то человек о нем что-то сказал, что ему не понравилось, пошутил, с его точки зрения, неудачно и так далее. Здесь личностные черты Ленина как проявляются?

— Трудно отделить его личность от политики. Он жил политикой, это было всем известно. При этом не боялся идти на разрыв. Он мог даже угрожать разрывом, чтобы подчинить того или иного человека. Такова особенность его манеры общения — и в политике, и на личностном уровне. Ему надо было любой ценой навязать свою точку зрения или сделать человека исполнителем своих планов хотя бы на время.

«Трудно отделить личность Ленина от политики. Он жил политикой, это было всем известно»

«Трудно отделить личность Ленина от политики. Он жил политикой, это было всем известно»

— Какие отношения у Ленина были с Парвусом (Александр-Израиль Гельфанд), который, как пишут некоторые авторы, был проводником интересов иностранных групп влияния и государственных структур? Кто передавал Ленину деньги на революцию и под какие обязательства?

— Деньги имелись, были и немецкие деньги, ничего в этом удивительного нет. Все страны – участницы Первой мировой войны старались не только победить своего противника на поле боя или путем экономического истощения, но и разложить изнутри. Германия на это денег не жалела. Точно так же Россия принимала аналогичные меры в отношении Австро-Венгрии и, надо сказать, весьма успешно. Это был двусторонний, или многосторонний, процесс.

Что касается конкретных средств. Доподлинно известно, что Австро-Венгрия, а потом и Германия финансировали украинских сепаратистов, которые осели в Вене. Однако плакали эти денежки. Их потратили на издание популярных брошюр, которые до России не доходили. Примерно то же самое было с немецкими деньгами.

Нужно учитывать, что шли они вовсе не адресно Ленину. И даже не социалистам. Они предназначались пацифистам. Считалось, что именно они могут внести в ход войны моральный перелом. На деле эти деньги могли попасть кому угодно. Во всяком случае Временное правительство в своих поисках ни до чего не докопалось. Специалисты из Особой следственной комиссии взяли за основу северный путь через Швецию и Финляндию. Но этот канал использовался скорее в видах спекуляции, нежели большевиками. Основные суммы, по-видимому, шли по другим каналам. Где и у кого они оседали, трудно сказать. Сколько всего было денег у большевиков, сколько у других социалистов, тоже неизвестно. В революционные времена деньги, словно сами по себе, липнут к всевозможным радикалам и авантюристам. Для того чтобы разобраться в этом вопросе, нужны усилия и с немецкой стороны, но конкретных результатов не видно.

В любом случае никаких обязательств Ленина перед германским Генеральным штабом не было, да и не могло и быть. Ленин, между прочим, ревностно поддерживал свою репутацию идейного революционера. Другое дело, что, согласно марксисткой теории, капитализм обречен, империализм сам себя погубит, причем на свои собственные деньги. А коли так, то почему бы не воспользоваться этими деньгами в интересах грядущего социализма. Нет вопроса!

Что касается Парвуса, то он настойчиво советовал германскому правительству использовать деньги, устраивать диверсии для подрыва России изнутри. Однако непосредственно с Лениным он не работал, отзывался о нем скептически. Ленин платил ему той же монетой. Характерно, что Ленин, считая себя интернационалистом и, соответственно, поддерживая освободительную борьбу всех народов, по отношению к любым националистам держался враждебно. В частности, он всякий раз решительно отмежевывался от украинских националистов.

В общем, деньги на революцию давали, но, сколько из них пошло Ленину, вряд ли возможно установить. Революции не устраиваются по заказу.

Троцкий, Ленин и Каменев

Троцкий, Ленин и Каменев

— А какие отношения у Ленина были с Троцким (Лейбой Давидовичем Бронштейном)? Они ведь много спорили, не соглашались друг с другом, много писали друг о друге нелестного, но в период революционных событий и Гражданской войны их кабинеты были рядом, Ленин часто советовался с Троцким, и они работали рука об руку. Или Троцкий все-таки пытался проводить какую-то свою — не ленинскую — линию?

— У него с самого начала было свое, несколько отличное от ленинской, но не менее радикальное, представление о развитии революции. Однако в личном плане они не сходились. Тем не менее в начале ХХ века и в западной социал-демократии, и в российской Троцкого считали чем-то вроде «дубинки Ленина». При этом в их отношениях постоянно присутствовал элемент соперничества. Сам Ленин на вопрос о том, что разделяло его с Троцким, отвечал: «Амбиции, батенька, амбиции!» То есть он признавал это.

Между тем борьба за лидерство в социал-демократии, в том числе борьба «подковерная», продолжалась. Троцкий был талантливым и амбициозным человеком. Как оратор он превосходил Ленина. Писал он много, ярко, более впечатляюще, чем Ленин. Что касается их позднейшего сотрудничества, то их сближение было неизбежным. Теперь стало не до выяснения отношений — очень многое было поставлено на карту. Представьте себе ситуацию: 1917 год, Ленин все еще прячется в Финляндии, а Троцкий встает во главе Петроградского Совета. Литературные споры ушли в прошлое, делить нечего. От объединения сил крайних радикалов зависела судьба революции. Ленин идет на союз с Троцким. Тот, со своей стороны, прекрасно понимает, что без Ленина своих идей ему не реализовать. Ленин уже стал легендой, знаменем радикалов, которые считали себя ленинцами, а не троцкистами. Ну и Троцкий, естественно, признал первенство Ленина в революции, стал сознательно проводить в жизнь его идеи. Он понимал, что революции нужен «свой» — близкий и «понятный» вождь. К тому же Троцкий, безусловно, комплексовал на счет своего еврейского происхождения. В революции ему следовало быть вторым. От этого никуда не денешься.

Так Троцкий сознательно стал «ленинцем». И весьма последовательно осуществлял свою миссию. Может быть, что-то в Ленине ему не нравилось. Тем не менее он считал, что о старых распрях следует забыть — так надо во имя победы революции.

— Ряд авторов пишет, что в начале ХХ века в России сложились две оппозиции царской власти. Первая — умеренно-либеральная «англоманская», которая хотела преобразовать нашу страну на британский манер и была проводником английских интересов (Гучков, Милюков и компания). Вторая — социал-демократическая, радикально-революционная, «германофильская». Обе эти оппозиции с двух сторон раскачивали страну и терроризировали власть. Первая — с помощью Думы, земств, общественных деятелей и интеллигенции, а вторая —баламутя низы. В итоге власть не выдержала удара с двух сторон и пала. Вы согласны с такой точкой зрения? На ваш взгляд, можно было как-то договориться с этими оппозициями или подавить их и спасти страну?

— Действительно, до 1917 года и социалисты, и либералы по-своему раскачивали существующую власть, однако будущее они представляли по-разному. Порой им удавалось договориться по тактическим вопросам, но, в общем, сложившаяся система политических партий была нежизнеспособной сама по себе, изнутри. В сущности, она приспособилась к существованию именно в условиях самодержавия. Они были только оппозиционерами, а не людьми, способными самостоятельно составить твердую государственную власть. Трудно говорить о степени их разобщенности, если они в Государственной Думе то сходились, то расходились по тем или иным вопросам. При этом либералы порой казались революционерами, а социалисты, напротив, выступали в качестве законопослушных либералов. В разное время случалось по-разному.

Гучкова и Милюкова к одной компании я бы не причислял, они всегда оставались идейными противниками. Гучков считал, что Милюков России «не знает». Он западник-позитивист, оторванный от родной «почвы». Напротив, некоторое время Гучков пытался стать своим для самодержавия, готов был договориться с императором и занять министерский пост. Не получилось. Вслед за тем он царя возненавидел настолько, что ему стали приписывать роль главного заговорщика против самодержавия.

Милюков, человек сдержанный, был далек от таких колебаний. Но и он в годы войны готов был согласиться на роль «оппозиции Его Величества», то есть стать своего рода «системным» оппозиционером. И это при том, что иллюзий относительно самодержавия Милюков практически не питал.

В любом случае та система, которая существовала в России до 1917 года, ни тем ни другим либералам не нравилась. Одни считали, что страну надо перестроить на британский манер, другие — на германский. А эсеры превозносили швейцарскую федерацию свободных общин. Они же почтительно говорили об американском федерализме. Все готовы были воссоздать Россию «по образцу и подобию». Кстати, Ленин одно время говорил о предпочтительности американского пути в сельском хозяйстве. В общем, все было перепутано, и это тоже смущало умы и расшатывало существующую власть.

При этом пальма первенства принадлежала не радикалам, с которыми правительство научилось довольно успешно бороться, а либералам. Причем не столько либералам политическим, сколько либералам морализирующим. Более того, некоторые считают, что Российскую империю в действительности разрушила великая русская литература. Это действительно так. Литература ставила «вечные вопросы», на которые у самодержавия не могло быть ответа. Из этого складывалось тотальное неприятие существующих порядков. Вспомним хотя бы Чехова с его «Палатой №6»: так жить невозможно! Русская литература исподволь внушала, что надо все менять. К этому в итоге и пришли. А царская власть была дискредитирована задолго до своего падения отнюдь не бунтовщиками, а достаточно умеренными людьми.

Как бы то ни было, февраль 1917 года сделал привычные общественные разногласия беспочвенными. Теперь даже умеренные противники самодержавия невольно предстали «революционерами». На протяжении всего 1917 года и либералы, и социалисты пытались «спасти» существующую власть, считая ее единственно возможной. Они, в сущности, только этим и занимались, внушая, что все проблемы решит будущее Учредительное собрание. Тем самым дискредитировали и себя, и Временное правительство в глазах становящихся все более нетерпеливыми масс. Ленин называл этот курс «соглашательским».

В любом случае социалистические «вожди» неуклонно «теряли лицо». Ленин постоянно об этом напоминал, называя их «пособниками буржуазии» и «предателями революции». В выражениях он не стеснялся — даже по отношению к вчерашним соратникам.

«Ленин был уверен, что рано или поздно его точка зрения победит. Низы, массы начнут давить на собственные правительства»

«Ленин был уверен, что рано или поздно его точка зрения победит. Низы, массы начнут давить на собственные правительства»

«1917 год был своего рода состязанием целого ряда утопий»

— Но царь и его окружение ведь были неглупыми людьми. Николай II, в частности, говорил, что если сейчас начать реформы, в результате которых либералы возьмут власть, то они ее не удержат и Россия скатится далеко влево к кровавому хаосу. Он это понимал и старался удержать страну от этого падения и развала. Почему не получилось? Были выбраны ошибочные методы, не на тех людей опирались?

— Должен сказать, что в таких критических ситуациях умный человек может быть много опаснее глупого. Умный человек взвешивает все за и против, их порой оказывается слишком много, в результате он разводит руками: «Что поделаешь? Безнадежно!» От российских проблем легко было впасть в ступор. Что касается Николая II, то вопрос, умным он был человеком или не очень, в сущности, вторичен. Он прежде всего являлся человеком безвольным. Одно это было уже гибельно для империи. В критических ситуациях при таком правителе власть непременно развалится. И неслучайно Николая II удалось дискредитировать настолько, что вопрос о его умственных способностях уже не стоял.

В критических обстоятельствах важна решимость, причем относительно независимо от характера принимаемых решений. Главное, чтобы это были действия человека, который якобы знает, что делает и как спасти положение. А власть на это не была способна. Это касается не только Николая II, но и его министров. Неслучайно в годы Первой мировой войны возник такой феномен, как министерская чехарда. Царь не придумал ничего лучшего, как отбирать министров по их личной преданности самому себе. Естественно, этого оказалось недостаточно. И это также стало работать против монархии.

Николай II действительно считал, что реформы приведут к ослаблению, а затем падению монархии, что будет гибельно для страны. Это внушил ему отец — Александр III, человек твердый и упорный. Его отпрыск такими качествами не обладал, однако пытался противодействовать естественному ходу событий. В результате реформы все же проводились. Но они приобретали вынужденный, вымученный, недостаточный характер, что еще более раздражало. Хуже не придумаешь!

— После начала Первой мировой войны, 26 июля 1915 года, в газете «Социал-Демократ» (№43) вышла статья Ленина под красноречивым названием «О поражении своего правительства в империалистской войне», в которой он пишет: «Революция во время войны есть гражданская война, а превращение войны правительств в войну гражданскую, с одной стороны, облегчается военными неудачами („поражением“) правительств, а с другой стороны, невозможно на деле стремиться к такому превращению, не содействуя тем самым поражению». Почему, как вы говорите, этот призыв нашел своих сторонников среди граждан страны? Так хотелось, чтобы немцы победили, а мы начали резать друг друга?

— Эта его статья и этот его призыв были восприняты в штыки большинством социалистов. Но Ленин здесь, как и во многих других случаях, был отнюдь не оригинален. Этот лозунг превращения войны империалистической в войну гражданскую был парафразом другого — довоенного и антивоенного общего социалистического лозунга: если возникнет опасность европейской войны, социалисты всех стран должны дружно выступить против своих милитаристских правительств. Главным образом имелась в виду общеевропейская стачка пролетариата, которая блокирует военные империалистические приготовления и действия. Эта точка зрения скоро обнаружила свою утопичность. Война разразилась не только по тем причинам, которым собирались противодействовать социалисты. Она стала возможной еще и потому, что многие, включая социалистов, надеялись, что победа их государства приведет к миру, выгодному для народа их страны.

Помимо всего, многие связывали войну с грядущей революцией. Подобные устремления и установки, отнюдь не выражавшиеся публично, Ленин довел до логического конца. Соответственно, он утверждал, что поражение своего правительства пойдет на пользу всем народам. А призыва к гражданской войне внутри страны, независимо от международной обстановки, не было и не могло быть. Такова была тогда революционная логика, далекая от представлений мирного времени. Под гражданской войной имелась в виду именно мировая революция.

«Ленин был очень упорен, настойчив, постепенно завоевывал сторонников» (на фото — Ленин, Туре Нерман и Карл Линдхаген)

«Ленин был очень упорен, настойчив, постепенно завоевывал сторонников» (на фото — Ленин, Туре Нерман и Карл Линдхаген)

— Хорошо, но статья написана летом 1915-го. Война идет уже год. Никаких антивоенных общеевропейских стачек нет. Никаких позывов к мировой революции нет. Он же видит, что ситуация развивается не потому сценарию, который они планировали и хотели. Но он все равно продвигает этот лозунг: давайте устроим поражение России в этой войне. Почему?

— Ленин был уверен, что рано или поздно его точка зрения победит. Низы, массы начнут давить на собственные правительства. И такое давление — пока слабое — все же было. Особенно в России, ближе к 1917 году. С точки зрения ленинской революционной логики Россия оказалась в выигрышном положении. За счет чего? За счет того, что уровень патриотизма в России был намного ниже и менее устойчив, чем в Европе. Целей войны в России не понимали. Выгоды от нее казались призрачными. Росло убеждение, что от войны выиграет царь и правящие классы.

В связи с этим Ленин надеялся, что его антивоенная установка рано или поздно победит. Он был очень упорен, настойчив, постепенно завоевывал сторонников. Его планы казались, да и были, утопическими. Но люди «здравомыслящие» не могли вообразить, что наступило время реализации утопий. Такое в истории случается постоянно, однако нам более понятны различного рода конспирологические теории. А на деле наиболее реалистичной оказалась ленинская позиция.

Не можем, не умеем мысленно поставить себя на место Ленина и его последователей. Выступая против Ленина, осуждая его действия, мы не учитываем исторической особенности ситуации того времени. Это главная наша ошибка — типичная ошибка людей, исторически близоруких. К тому же мыслительные способности людей мирного времени обычно бывают парализованы трагическими последствиями произошедшей революции. Поэтому мы морально не принимаем ее. Это относится и к историкам, многие из которых вместо научного анализа предаются морализированию по поводу былой трагедии.

— Отмечая приезд Ленина из Швейцарии в пломбированном вагоне через Германию, кадетская газета «Речь» писала: «Такой общепризнанный глава социалистической партии должен быть теперь на арене борьбы, и его прибытие в Россию, какого бы мнения не держаться о его взглядах, можно приветствовать». Почему? Кадеты надеялись договориться с Лениным и всеми социалистами, включая большевиков? Надеялись на гражданский мир и толерантное политическое поле западного образца? Это тоже была утопия? Они ведь знали взгляды Ленина.

— Вы употребили слово «утопия». Да, 1917 год был своего рода состязанием целого ряда утопий. Те же либералы некоторое время надеялись, что Ленин одумается и встанет на патриотические позиции. Возможно, рассчитывали подтолкнуть его к этому. Это было наивно. Особенно на этот счет заблуждались социалисты. Все они идеализировали Февральскую революцию. Им казалось, что дело сделано, демократия наступила, надо укреплять новый строй. Ленин, напротив, мечтал его разрушить во имя мировой революции. Социалисты же стремились его укрепить, чтобы договориться с международной социал-демократией и совместными усилиями прекратить войну на условиях возвращения к старым международным границам. Это тоже была утопия.

Кстати сказать, я не вполне уверен, что милюковская «Речь» искренне сделала процитированное заявление. Скорее всего, кадетам хотелось выдать желаемое за действительное. На Ленина либералы не рассчитывали. Они знали его непримиримый характер. К примеру, писатель Мережковский заявил: «Это не Ленин приехал, это сам черт появился». Так же думали многие противники Ленина.

Что касается пломбированного вагона, то он был вовсе не один. На протяжении 1917–1918 годов курсировали пять подобных поездов. Публика там самая разная. Были сторонники Ленина, но их, пожалуй, оказалось даже меньше, чем его противников. Всем хотелось побыстрее вернуться в Россию, причем с разной целью. Кто-то жаждал воссоединиться с семьей, кто-то — активно участвовать в становлении новых порядков, а кто-то, как Ленин, готовиться к новому перевороту. Так, Виктор Чернов, который возвращался через Англию, был убежден, что ему удастся претворить в жизнь свою, эсеровскую программу.

— Все, кто хотел со своими программами в Россию, приехали. Каждый пытался нагнуть ситуацию под себя, в итоге все скатилось к Гражданской войне. При этом Керенский уже в США писал, что стремился всеми силами этого избежать. Да, надо было, наверное, арестовать Ленина, поддержать генерала Корнилова, что ему неоднократно предлагали, но он старался придерживаться четкой линии: ни капли русской крови. В итоге Керенский не развязал Гражданскую войну, а Ленин развязал. Так ли произошло на самом деле?

— Я начну с Керенского. Как говорил Ленин: «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Так оно и случилось. В некоторых обстоятельствах сдерживать неотвратимое — значить ускорить конец. Кстати Керенский позднее, в эмиграции, ведь заявил, что единственный человек, которого стоило расстрелять в 1917 году, — он сам. Он признал свою принципиальную ошибку: войну продолжать было нельзя. Солдаты на фронте и трудящиеся в тылу этого не желали. Страна не могла воевать.

Будем откровенны насчет развязывания Гражданской войны. Здесь тоже существуют характерные легенды. Между тем Гражданскую войну развязали большевики 25 октября 1917 года актом вооруженного выступления против Временного правительства. Это было началом Гражданской войны и де-факто, и де-юре. Образовалась власть Советов, которая другую — официально существующую власть — поставила вне закона. Наступило состояние гражданской войны. Другое дело, что пока она носила не столь масштабный характер, но она уже шла. В Москве неделю продолжались бои с применением артиллерии, в некоторых местах было то же самое.

Как правило, «триумфальное шествие советской власти», о котором говорил Ленин, проходило в форме гражданской войны. Иногда без выстрелов. Группа солдат в каком-то уездном городе могла провозгласить: «Теперь мы власть». Такое случалось повсеместно. Противостоять солдатской массе было некому. Революцию сделали именно солдаты, не желавшие воевать непонятно за что. На это тут же последовал симметричный ответ. Почти синхронно на Дону было заявлено, что от сторонников Германии надо избавиться вооруженным путем. Другого пути нет. Никакое примирение с «предателями» невозможно.

«Ленин старался говорить на языке своего времени. А оно было очень жестоким. Он хотел внушить, что колебания неуместны и все средства хороши для того, чтобы подавить контрреволюцию»

«Ленин старался говорить на языке своего времени. А оно было очень жестоким. Он хотел внушить, что колебания неуместны и все средства хороши для того, чтобы подавить контрреволюцию»

— У Ленина много телеграмм и записок, мягко говоря далеких от человеколюбия, относящихся к периоду Гражданской войны. Вот пример такой телеграммы: «Свияжск, Троцкому. Удивлен и встревожен замедлением операции против Казани, особенно если верно сообщенное мне, что вы имеете полную возможность артиллерией уничтожить противника. По-моему, нельзя жалеть города и откладывать дольше, ибо необходимо беспощадное истребление…» (10 сентября 1918 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 178), — прим. ред.). Откуда такая жестокость по отношению не просто к людям, но и старейшим, красивейшим и важнейшим с экономической точки зрения городам, той же Казани, где Ленин учился в университете, учился его отец?

— Надо учитывать, что Ленин старался говорить на языке своего времени. А оно было очень жестоким. Он хотел внушить, что колебания неуместны и все средства хороши для того, чтобы подавить контрреволюцию. Конечно, это была риторика, а не формальный приказ расстрелять тех или других. Красный террор начался не сразу, а лишь в сентябре 1918 года, после ряда покушений на большевиков, включая выстрелы в Ленина. Между прочим, даже после покушения имели место парадоксальные явления. Иной раз Ленин спасал от расстрела «по знакомству» тех «классовых врагов», с которыми у него некогда были хорошие отношения. Кое-кого вытаскивали из тюрьмы по его ходатайствам.

А что касается этого «беспощадного истребления», это скорее фигура речи. Это язык того времени и не более того. В мирное время не стоит прочитывать буквально то, что говорилось в годы революции. Нельзя игнорировать психологию того времени. Ленин не считал, что тот или иной город следует сравнять с землей. Просто он угрожал контрреволюции и старался, соответственно, мобилизовать своих последователей. Известны его директивы «перевешать кулаков» и тому подобное, но на местах эти телеграммы все равно не исполнялись, хотя жестокостей хватало. Террор того времени нельзя рассматривать как что-то организованное сверху.

— Некоторые историки пишут, что большевики предлагали белогвардейцам сесть за стол переговоров и прекратить Гражданскую войну, причем дважды, но те отказались. Так ли это на самом деле?

— Большевики умели дурачить не только простых людей, но и союзников России по Антанте. Некоторое время Ленин с Троцким поддерживали отношения с английскими, французскими и американскими консулами и намекали на то, что они могли бы на определенных условиях восстановить Восточный фронт против Германии. На мой взгляд, тактически здесь большевики переиграли своих противников, оттянули интервенцию.

Белогвардейцам большевики переговоры не предлагали. Это американцы предлагали устроить мирную конференцию. Сесть за стол переговоров с белогвардейцами где-то на Принцевых островах. Американцы рассуждали просто: вы представляете одну партию, они представляют другую партию, можно по-парламентски договориться. Трудно вообразить бо́льшую степень наивности. Однако люди на Западе просто не понимали, что происходит в России. Им казалось, что идет продолжение некоего знакомого им политического процесса.

На самом деле происходящее давно вышло за рамки какой бы то ни было политики. Это была настоящая русская смута, о чем писал Деникин. На сей раз — «красная смута», как я в свое время писал. Социальная стихия по-прежнему преобладала. И пока злая энергия разрушения и уничтожения не иссякла, договариваться было бесполезно. Кстати, это хорошо понимали и белогвардейцы. Договариваться с большевиками пытались разве что социалисты. Большевики иной раз соглашались. На время, разумеется. Советская власть утвердилась только тогда, когда массы устали от этой действительно братоубийственной войны. Но даже тогда большевики бы не успокоились. Опыт показал, что классового врага надо было добить. Иного выхода нет.

«Ленин всегда жил утопией. Утопией мировой революции»

«Ленин всегда жил утопией. Утопией мировой революции»

— Известный советский и российский социолог и философ Франц Шереги в своей фундаментальной монографии «Социология политики» пишет: «Высшее звено руководителей-революционеров, пришедших к власти после 1917 года и определявших политику новой России, почти полностью состояло из евреев. Из 539 руководителей государственного аппарата и партий России в 1917–1921 годах 82 процента были евреями». То есть получается, что главными бенефициарами революции были евреи, которые составляли 4 процента населения страны?

— Я бы так сказал, все социологические подсчеты применительно к времени революции абсолютно бесполезны. Социология хороша для мирного времени. Что касается революционной смуты, которая состоит из серии разнонаправленных бунтов, то здесь все намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Считать, что в результате революции к власти пришли евреи, мягко говоря, некорректно. Думать о том, что именно евреи двигали русскую революцию, наивно. Они могли выступить и выступали лишь в качестве застрельщиков, а основную работу делала масса нееврейского населения.

Да, они появились во власти, в том числе на уровне большевицкого Совнаркома. Однако эти революционеры выступали в качестве «безнациональных» интернационалистов. Евреев это касается в первую очередь. Активное участие евреев в революции — дело естественное. Но это были не люди традиционного склада, а, напротив, отчаявшиеся существа, которые вырывались из гетто, полностью порывая со своей средой. Это были отщепенцы, которым не оставалось ничего иного, как действовать по законам иной культуры. Неслучайно они пополняли ряды радикальных партий. Не только большевистской. Думать о том, что только среди большевиков было много евреев, неверно. Больше всего их присутствовало в меньшевистской партии, что общеизвестно. Евреи тяготели к более умеренному типу социализма.

Что касается приведенных данных относительно удельного веса евреев во власти, да, может быть, и 82 процента. Но как это повлияло на принятие решений? Между прочим, в структуры власти хлынули не только убежденные люди, а просто более грамотные одиночки. Большевики нуждались в образованных людях, в их рядах таковых не хватало. А после октября 1917 года надо было создать новое управление, новые министерства, для этого требовались грамотные люди, и эти люди, в том числе евреи, потянулись в большевистские канцелярии.

Почему? Жить надо было на что-то. Примечательно, что в 1917 году много евреев оказалось среди «контрреволюционных» юнкеров. Почему? Объяснение простое. Временное правительство разрешило евреям поступать в юнкерские училища, что было намного лучше, чем отправляться на фронт. Поэтому они туда и устремились. Кто-то, поступая в эти училища, надеялся повысить свой социальный статус — стать офицерами, что ранее не представлялось возможным. В общем, они шли в большевистские канцелярии отнюдь не по идейным соображениям. А говорить о том, что большевистское правительство оевреилось, как утверждал в свое время Гитлер, просто нелепость.

— Как менялись политические и экономические взгляды Ленина на протяжении 1917–1924 годов? Что он думал о политическом и экономическом устройстве России, о мировой революции, которая, по сути, провалилась?

— Ленин всегда жил утопией. Утопией мировой революции. При этом тактические шаги для ее осуществления он всегда допускал. Их не могло не быть. Но они использовались во имя одной цели. Между прочим, в 1917 году он поначалу попытался двинуться к ней мирным путем, распространяя свои идеи. То есть убеждая массы. Но через некоторое время заговорил по-другому: «Учиться у масс». По существу, учиться у бунтовщиков! Это бакунинская идея, в чем и упрекали тогда Ленина.

Что было дальше? К 1917 году относится книга Ленина «Государство и революция». По сути дела, она состоит из одних цитат Маркса и Энгельса (а отнюдь не Бакунина!). В ней Ленин рассуждает не о свержении «буржуазной» власти, а о том, как управлять, избавившись от нее. И здесь он оказался далеким от какой-либо предопределенности, не знал, как придется управлять будущей Россией. Но он об этом думал, отсюда и неизбежные ошибки, которые сам и признавал.

Такова была политика военного коммунизма — бесконечная национализация всего, вплоть до парикмахерских. А затем последовал НЭП. При этом Ленин, в отличие от своих соратников, даже Троцкого, ввел его весьма неохотно. Он искал прямой, ближайший путь к мировой революции. К НЭПу у него было двойственное отношение. С одной стороны, он говорил, что это «всерьез и надолго» (не поясняя, насколько именно), с другой — надеялся, что НЭП скоро исчерпает себя. Здесь не было определенности.

Что касается мировой революции, то, конечно, к концу Гражданской войны не могли не возникнуть сомнения на этот счет. Но надежда умирает последней. Так было и у большевиков. Уже после Гражданской войны они обращали внимание на революционные вспышки и на Западе, и на Востоке. Без иллюзий они существовать не могли. Идея строительства социализма в отдельно взятой стране не соответствовала классическому марксизму. По отношению к идее мировой революции это был явный оппортунизм. Пришлось махнуть рукой на внешний мир, конечно, при существовании коммунистического Интернационала. Как бы то ни было, страна действительно устала, следовало заняться хозяйственными делами, делая вид, что это и есть движение к социализму. Так считали многие, не один Сталин.

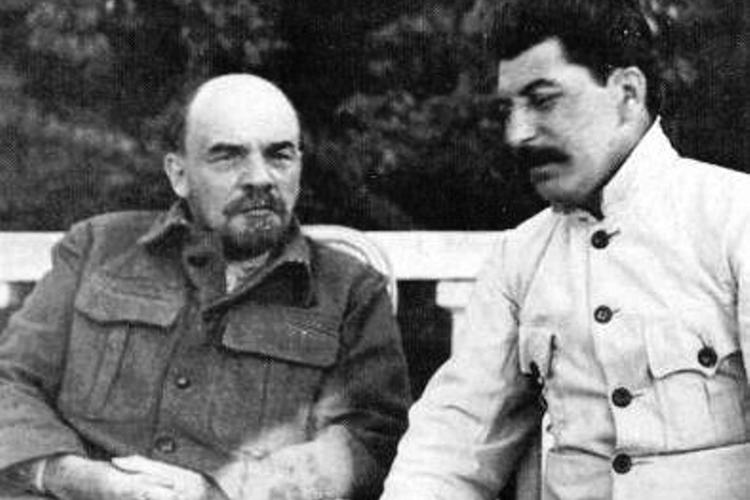

Ленин и Сталин в Горках, 1922 год

Ленин и Сталин в Горках, 1922 год

— Кстати какие отношения были у Ленина со Сталиным? Он видел в нем своего преемника или нет?

— Отношения были достаточно простые, практичные. Я уже говорил, что Ленину требовались преданные исполнители. Сталин, со своей стороны, мог выдвинуться только как последовательный ученик Ленина. Сталин понравился Ленину именно как исполнитель. Видел ли он его своим преемником? Более чем сомнительно! Такая перспектива его не удовлетворяла. Почему? Сталин не тянул на идеолога ленинского масштаба, это стало ясно еще в 1917 году.

В так называемом завещании Ленин отмечал, что Сталин действует очень грубо, он годился только на «техническую» должность, в частности на должность генерального секретаря партии. Ему тогда не могло прийти в голову, что бюрократия способна превратить этот пост в главное орудие большевистской диктатуры. В этом качестве Сталин вполне проявил себя. Ленин, со своей стороны, будучи больным, сознавая, что он не вечен, все же полагал, что сможет по инерции осуществлять идейное руководство партией. По сути дела, все это он и изложил в документе, названном (отнюдь не им самим!) «завещанием», который на деле представлял собой всего лишь размышление с вполне неопределенными выводами. Ленин попросту не знал, как станут развиваться события.

— Некоторые авторы пишут, что Троцкий и троцкисты были истинными и более последовательными ленинцами, нежели Сталин и сталинисты. Поэтому Сталин уничтожил Троцкого и репрессировал так называемых старых большевиков. Это правда?

— Конечно, Троцкий и троцкисты были куда более последовательными ленинцами. С другой стороны, Троцкий тоже понял, что нужно действовать «от лица» Ленина. Он очень тонко чувствовал ситуацию и в тактическом отношении был, конечно более искушен, нежели Сталин и сталинисты. Таких резких поворотов, как Сталин, он, конечно, не допустил бы. У Троцкого всегда были идеи, но не имелось своей «команды». Теперь это сыграло решающую роль.

Что касается Сталина, то он слишком примитивно понимал ленинизм. Относительно репрессий можно сказать только одно: он уничтожал всех несогласных. Троцкий был в этом списке врагом номер один. Два медведя в одной берлоге жить не могут. Поэтому ситуация была предопределена, но сразу убрать Троцкого не представлялось возможным.

Сам Троцкий вовсе не претендовал на высшую власть. Возможно, он подсознательно ощущал, что еврей во главе России — это что-то не совсем нормальное. Но он продолжал видеть себя главным идеологом мировой революции.

Что касается старых большевиков, то они же в значительной степени оставались троцкистами. Впрочем, всякий несогласный с линией Сталина со временем получил презрительную кличку «троцкист».

— А почему большинство партии пошло за Сталиным, а не за старыми большевиками-ленинцами и Троцким?

— Насчет большинства я бы не был столь категоричен. Мой опыт знакомства с документами 1920-х годов частного, интимного характера показывает, что ситуация между Троцким и Сталиным была 50 на 50. В большевистских верхах, особенно в их средних слоях, ленинских, дух отнюдь не угас и многие считали: то, что делает Сталин — это контрреволюция. В общем, они так или иначе сопротивлялись сталинизму. До определенных пор, разумеется. Когда с Троцким было покончено, они грехи прошлого стали как-то прикрывать, маскировать. Многие противники Сталина потом явили себя рьяными сталинистами.

— Владимир Ильич Ульянов (Ленин) умер почти в том же возрасте, в том же месяце, что и его отец и от того же самого симптома — кровоизлияния в мозг. Это было наследственное заболевание? Есть ведь утверждения о том, что он болел сифилисом, от которого в итоге и умер (это, в частности, утверждает врач-геронтолог Валерий Новоселов).

— Да, на это счет теорий достаточно. В частности, со стороны медиков есть разные точки зрения. Относительно сифилиса я мог бы поверить, если бы мне указали, где и когда он его мог подхватить. Ленин в личной жизни был, наверное, не совсем однолюб, но отнюдь не ловелас и посетитель увеселительных заведений с участием женщин.

А что касается наследственности, то это действительно серьезно. Я думаю, серия инсультов не была случайной. Говорят и о влиянии на его исход покушения, совершенного якобы Каплан. Наверное, это повлияло. Ранение было серьезным. Оно могло нарушить кровообращение, что ускорило его конец. Я не медик. Это все из области предположений.

«После общения с Лениным все деятели культуры и деловых кругов отзывались о нем с восторгом»

«После общения с Лениным все деятели культуры и деловых кругов отзывались о нем с восторгом»

— Если это наследственное заболевание, то почему от него умер только Ленин, а не его многочисленные братья и сестры?

— Потому что из всей семьи с такой интенсивностью и перенапряжением не работал никто. О нем говорили, что он работает 24 часа в сутки. Живет революцией. Еще в эмиграции он страдал от постоянных головных болей. Умственное перенапряжение было совершенно жутким. Видимо, временами он впадал в реактивное состояние, не дающее уснуть. Не даром его постоянно уговаривали отдохнуть. Он частично прислушивался к этому, но обеспечить настоящий отдых не удавалось.

— Нобелевский лауреат, писатель Иван Бунин, выступая в Париже 16 февраля 1924 года, говорил: «…Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее; он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек — и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет». И ведь спорят до сих пор. Каковы сегодняшние оценки ученых?

— За всех ученых я не берусь говорить, но, как мне кажется, у историков в большинстве своем прямо противоположное мнение о Ленине, нежели у Бунина. При всех его талантах и в значительной степени благодаря им у Бунина создалось именно такое представление о происходящем. Ему казалось, что Ленин только и думал о том, чтобы развалить Россию — его, Бунина, Россию — и создать нечто совершенно противоестественное.

Что касается западных людей, включая и социалистов, и идейных противников Ленина, то они после его смерти стали им восхищаться как человеком, сотворившим нечто невероятное — подлинное чудо. Чудо социализма. Правда, они не имели представления о том, что в годы Гражданской войны творилось в России, в отличие скажем от Бунина. Но Бунин в любом случае крайне односторонне подходил к событиям, как художник он вольно или невольно «сгущал краски».

Еще раз повторяю, на Западе Ленина уважали. И, кстати, после общения с Лениным все деятели культуры и деловых кругов отзывались о нем с восторгом. Очень приятный человек. Очень умный, тонкий, оптимистичный. Свободно владеющий европейскими языками. В общем, если брать соотношение, кто за, кто против, то получается, что больше за.

— Сейчас в России очень многие, включая депутатов Госдумы, высказываются о том, что Ленина надо похоронить, мавзолей и кладбище-пантеон у кремлевской стены убрать и наконец закончить гражданскую войну в умах и душах россиян. Но тут же поднимается волна противоположных мнений. О чем это говорит? Синдром гражданской войны по-прежнему живет?

— Реального Ленина никто не знает и знать не хочет — он давно превратился в легенду. Скажем прямо, пока существуют в мире несправедливость, угнетение и тому подобное, эта ленинская легенда будет давать постоянные всплески. От этого никуда не денешься. Для тех, кто не любит Ленина, он тоже легенда, миф. Для Бунина он был мифом, дурным мифом, как для Мережковского.

Что касается самого Ленина, он открыто смеялся над теми, кто видел в нем существо «с рогами». Что касается перспектив ленинского дела, то об этом будут спорить. Но все это продолжение «Большого мифа», созданного революцией. Нравится она нам сегодня или не нравится, не имеет значения. И тут, к сожалению, к мнению историков прислушаются в последнюю очередь. Увы, так и будет.

Комментарии 44

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.