«Никто не против проходных выставок, главное, чтобы это не было назойливо и часто, вот и все», — рассуждают эксперты о сомнительных экспозициях под громкими именами, которыми в последние годы грешит ГМИИ РТ. Вот и сейчас здесь, в Галерее современного искусства ГМИИ Татарстана, проходит выставка тиражной графики Марка Шагала «Под единым небом». Достойно ли такому городу, как Казань, принимать на своих главных музейных площадках подобные экспозиции? Размышления на заданную тему — в материале «БИЗНЕС Online».

В Галерее современного искусства ГМИИ Татарстана проходит выставка тиражной графики Марка Шагала

В Галерее современного искусства ГМИИ Татарстана проходит выставка тиражной графики Марка Шагала

Главный шедевр на выставке — фотозона

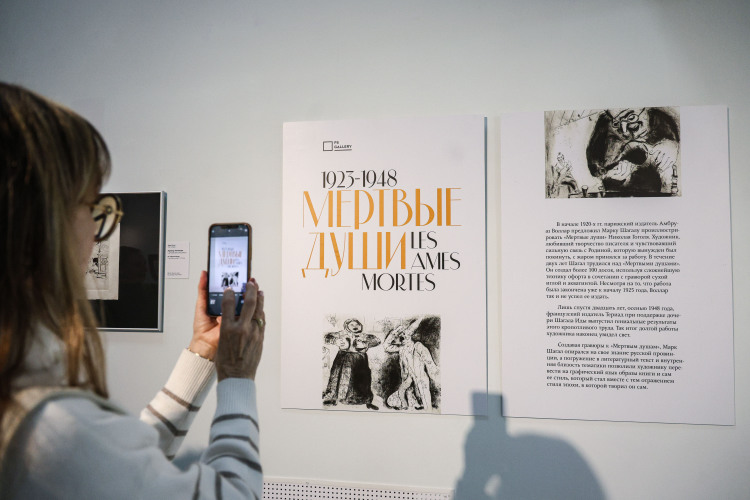

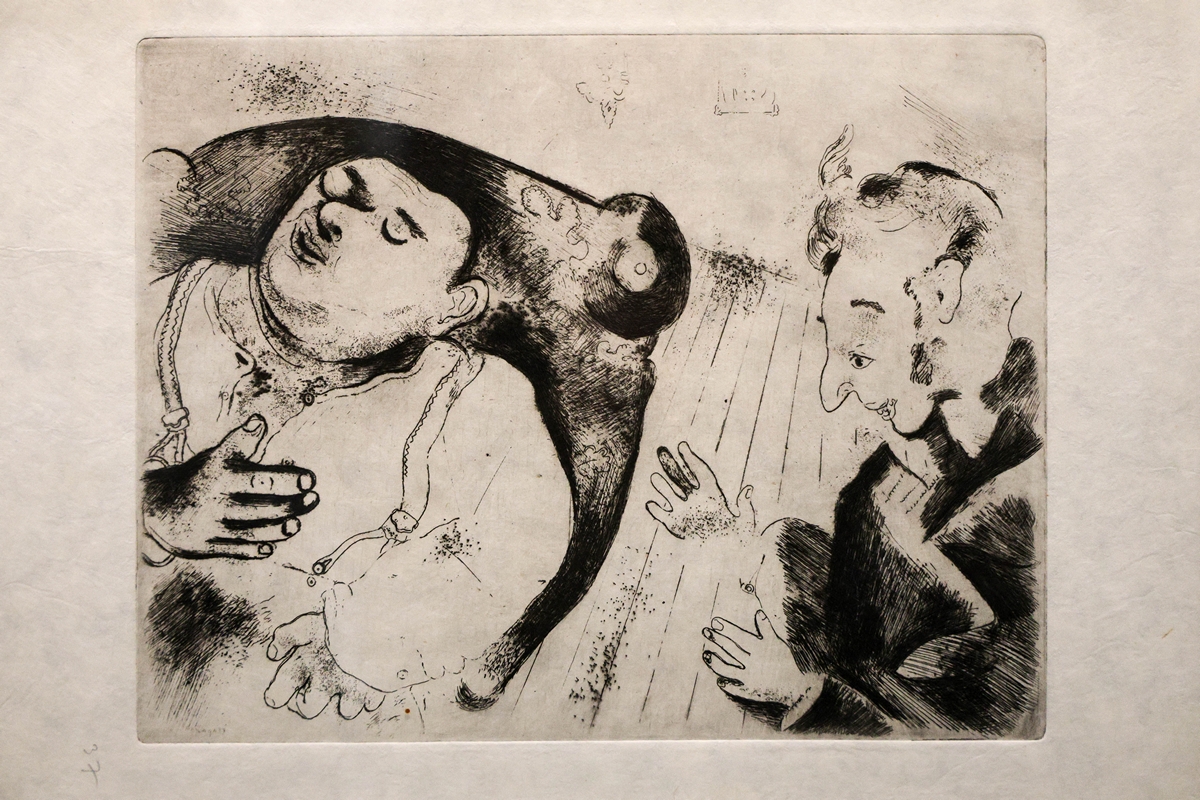

В Казани — выставка Марка Шагала! В конце марта различные медиа в столице Татарстана, буквально захлебываясь от восторга, рассказывали об открытии очередной экспозиции в стенах галереи современного искусства ГМИИ РТ. Все же имя витебского гения одно из тех, что по-прежнему на слуху даже у людей, интересующихся изобразительным искусством постольку-поскольку. Да и организаторы выставки из частной питерской Bashmakov Gallery поработали с пространством в ГСИ, так что многие посетители с удовольствием делали селфи в красивой фотозоне с изображением знаменитой шагаловской «Прогулки».

И судя по всему, никого не смущало, что, конечно, никакую «Прогулку», находящуюся в Русском музее в Санкт-Петербурге, в Казань не привезли. Более того, ни одной собственно картины Шагала на выставке с названием «Под единым небом» нет. Речь о так называемой тиражированной графике (доступной по цене фактически многим казанцам — о ценах поговорим позже) из коллекции Павла Башмакова, который уже не первый год возит по российским городам и весям принадлежащие ему подобные произведения Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Шагала и прочих. Впрочем, такую же выставку Дали, где можно было сфоткаться на фоне снимка с изображением художника с закрученными усами, ГСИ «пережила» уже два года назад.

Конечно, в главном изомузее Татарстана бывают разные выставки. Помним мы из недавнего прошлого и замечательную экспозицию картин Павла Филонова, и большую ретроспективу Николая Рериха. Есть здесь место и не только классикам: скажем, несколько лет назад в ГСИ выставлялся «хайповый» и актуальный Вася Ложкин. Кроме того, статус главного музея республики не позволяет избежать и «необычных» экспозиций с творениями Сергея Шойгу и супруги его предшественника на посту министра обороны РТ Евгении Васильевой.

Никого не смущало, что никакую «Прогулку», находящуюся в Русском музее в Санкт-Петербурге, в Казань не привезли, но многие с удовольствием делали селфи в фотозоне с изображением знаменитой шагаловской картины

Никого не смущало, что никакую «Прогулку», находящуюся в Русском музее в Санкт-Петербурге, в Казань не привезли, но многие с удовольствием делали селфи в фотозоне с изображением знаменитой шагаловской картины

Однако, кажется, ни на какие выставки в Казани так не прет зритель, как на тиражных Дали и Шагала. Хотя еще недавно можно было, например, пройтись по почти пустой галерее «Хазинэ» (также входящей в ГМИИ РТ), где на выставке Николая Фешина висели его шедевры, стоящие миллионы долларов: «Бойня», «Обливание», «Портрет Вари Адоратской». Кстати, все из собрания самого республиканского изомузея.

Как же нам относиться к толпам на открытии выставок Дали и Шагала? Должен ли смущать восторг, порой посещающий их гостей, считающих, что они приобщились к мировым шедеврам? Или же тиражное искусство есть синоним второсортных, дешевых художественных произведений (фактически постеров), которые, прикрываясь громким именем художника, госмузеи пытаются впарить зрителю как культурную бомбу?

Тиражным искусством называются произведения, созданные не в единственном экземпляре, а серией, определенным тиражом. По сути, копии

Тиражным искусством называются произведения, созданные не в единственном экземпляре, а серией, определенным тиражом. По сути, копии

Что такое тиражное искусство?

Для начала разберемся, что такое тиражное искусство, что оно включает в себя и насколько это ценно.

Тиражным искусством (multiple art — многократное искусство) называются произведения, созданные не в единственном экземпляре, а серией, определенным тиражом. По сути, копии. Причем, подчеркивают наши спикеры, сам художник хотел и размножал свои творения не всегда с целью заработка.

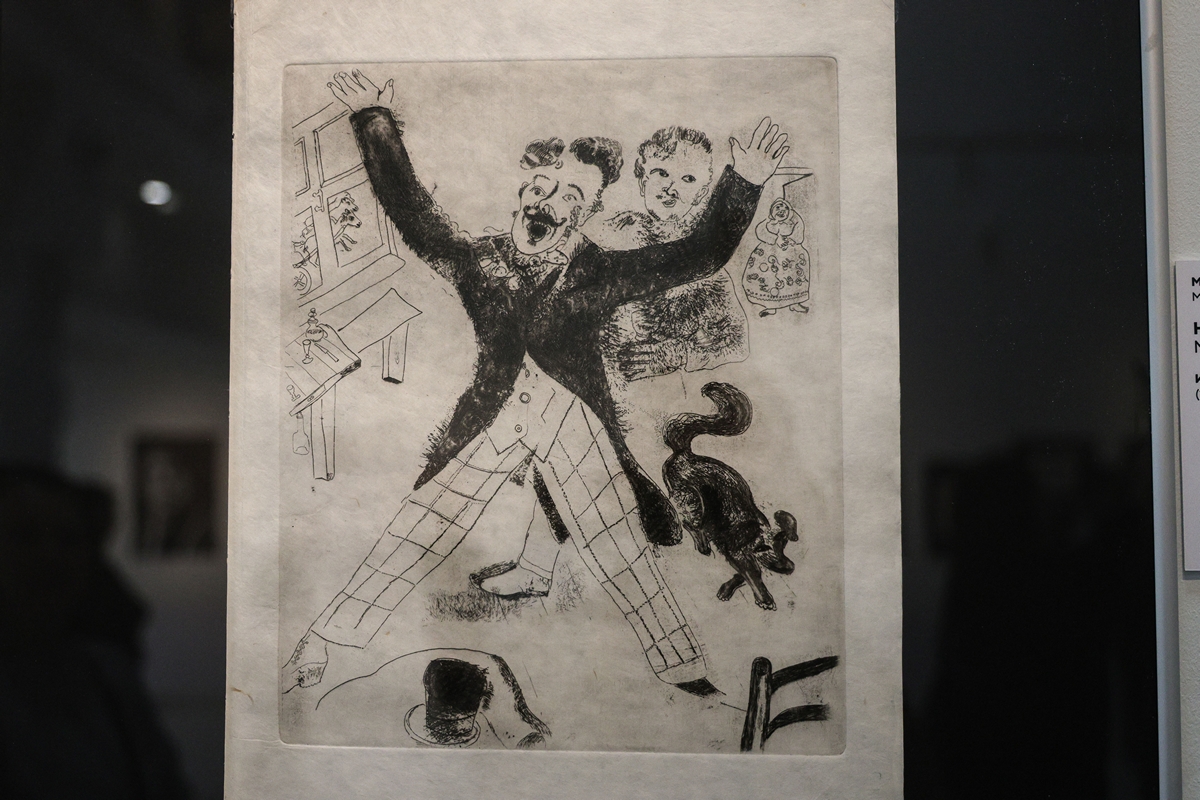

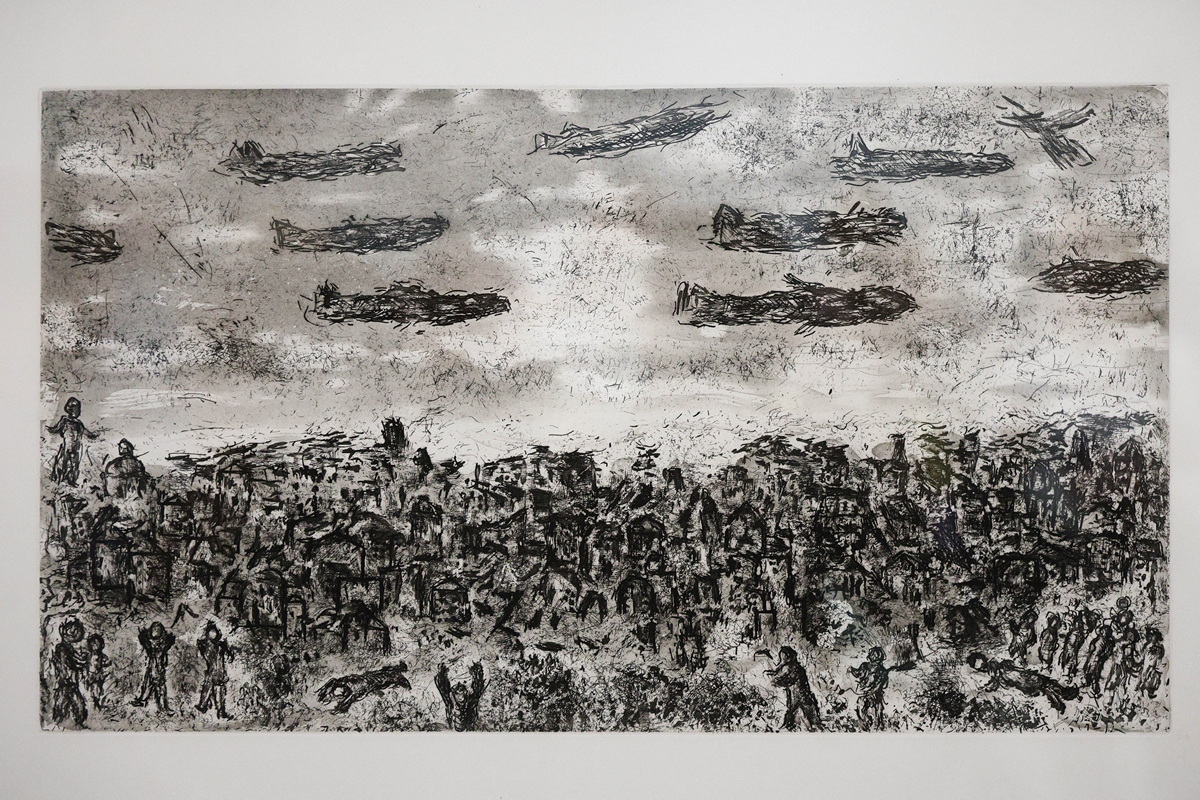

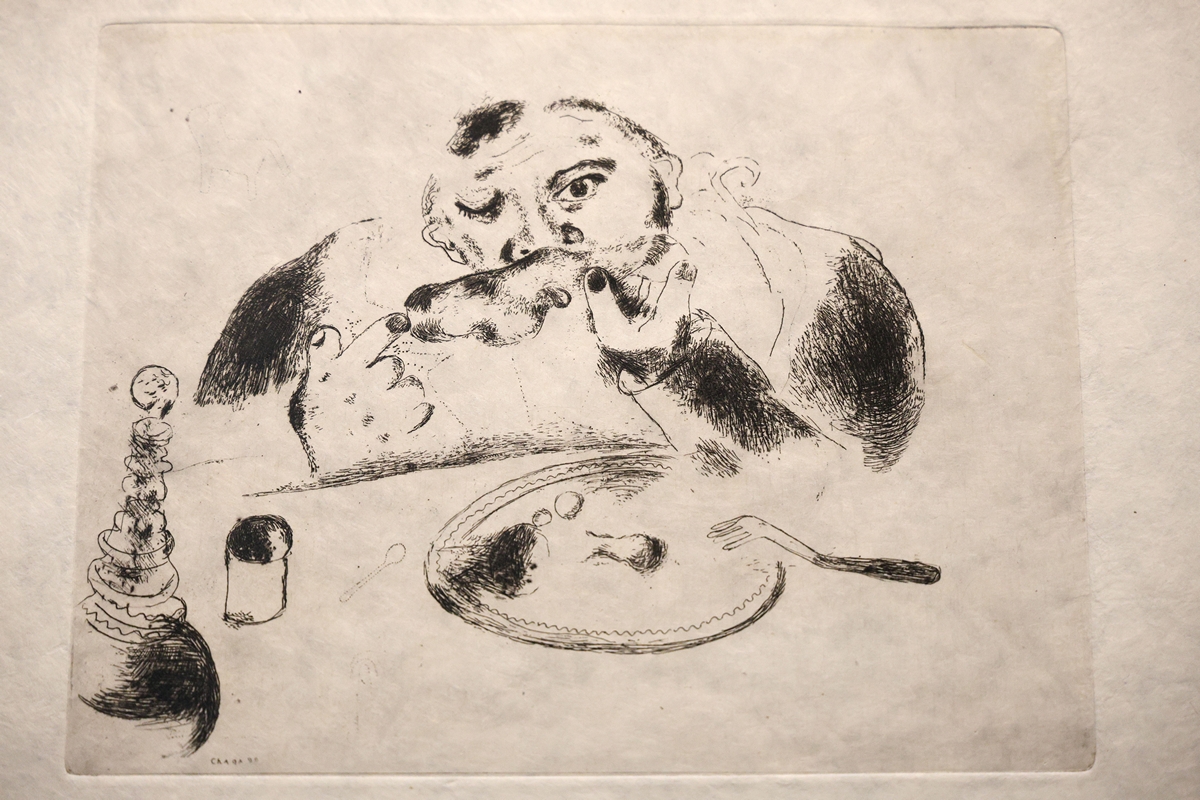

В тиражном искусстве нет понятия «неоригинал», под работой понимается весь тираж, автор подписывает все экземпляры и они равнозначны друг другу, объясняет сооснователь галереи PENNLAB (Москва), член рабочей группы по тиражному искусству ассоциации галерей «АГА» Николай Дмитриев. Примеры тиражного искусства: фотография, скульптура в технике литья, постеры, в том числе печатная графика (не путать с оригинальной, когда художник углем, соусом и т. д. рисует на бумаге), гравюра, офорт, литография и прочее. Их куда больше, но мы ограничимся теми, что привозили в Казань в рамках выставки Шагала и того же Дали.

На рубеже XV–XVI веков возникает и активно развивается гравюра — форма переноса рисунка на твердый материал (дерево, железо, камень), рассказывает ведущий научный сотрудник центра искусствоведения Института языка, литературы и истории им. Ибрагимова АН РТ (ИЯЛИ) кандидат искусствоведения Ольга Улемнова. «Изначально задача была просто размножить произведение, перевести рисунок или живописное изображение в печатную форму, чтобы сделать доступным большому числу людей. То есть шел процесс демократизации искусства. Но у гравюры есть свой художественный язык, свои выразительные средства, которые привлекали художников», — рассказывает эксперт.

Офортом называют разновидность гравюры на металле. Как получают изображение (оттиск или отпечаток) в этом случае? На цинковую доску (раньше была медная или железная) наносят мягкий кислотоупорный лак, по которому художник рисует иголкой, срывая лак и обнажая металл. Когда рисунок закончен, доску опускают в азотную кислоту, которая травит обнаженные линии, участки и получается углубленное в металл изображение. Затем доску вынимают, моют и вбивают краску специальным тампоном, дальше (не будем углубляться в непростой процесс печати) снимается изображение. Офорт дает до 500 оттисков. Многоэтапный процесс печати офорта создает вариативность каждой работы, подчеркивают спикеры, за что офорт полюбили величайшие живописцы: Дюрер, Рембрандт и наш земляк Шишкин.

Еще одна разновидность печатной графики — литография (термин означает и саму технику, и произведения изобразительного искусства, созданные с ее помощью). Изобретена в конце XVIII века в Германии. На отшлифованных плитах специальных пород известняка рисуют литографским (жирным) карандашом или литографской тушью (пером или кистью), затем камень травят слабым раствором кислоты, смачивают водой, в результате чего покрытые рисунком места легко принимают краску, а чистая поверхность камня ее отталкивает. Доска покрывается краской при помощи валика и печатается на станке на плотной бумаге, раскрыла процесс работы с литографией научный сотрудник центра искусствоведения ИЯЛИ. Литография дает несколько тысяч хороших оттисков. В этой технике работал знаменитый чешский иллюстратор Альфонс Муха. В печатной графике также есть шелкография, резерваж — «чернильная» разновидность офорта, акватинт, линогравюра (гравюра на линолеуме) и т. д.

Некоторые эксперты газеты подчеркивают: даже когда речь о сотнях оттисках, говорить об идентичности каждого рисунка нельзя, они все равно разные. Кроме того, в этапах создания той или иной работы почти всегда участвует сам художник, что говорит об оригинальности каждого изображения. В истории, напоминает Улемнова, были случаи, когда художник готовил лишь эскиз, который переносил на доску мастер-резчик, а печатали «печатники». Но основная идея, композиция, продуманная специально для этого вида гравирования, — это все сам художник. «То есть работы печатной графики — оригинальные, уникальные произведения мастера», — уверяет собеседница газеты.

Сергей Насекин: «Есть классическое определение: все, что тиражное, — это не уникальный продукт, хотя может быть предметом коллекционирования и прочее»

Сергей Насекин: «Есть классическое определение: все, что тиражное, — это не уникальный продукт, хотя может быть предметом коллекционирования и прочее»

«Тиражное искусство — это не искусство!» Или от чего зависит цена?

Мнения о ценности тиражного искусства среди экспертов разошлись. Директор дизайн-студии «Айбат» и коллекционер Сергей Насекин считает, что тиражное искусство — это «сразу не искусство». «Есть классическое определение: все, что тиражное, — это не уникальный продукт, хотя может быть предметом коллекционирования и прочее, — сказал он нашему корреспонденту. — Но тут есть противоречие. Условно, с тех эстампов не бывает двух одинаковых оттисков, их даже специально обрабатывают разными составами, чтобы каждый экземпляр был уникален. С гравюрами другая история: там как раз стараются, чтобы оттиски были одинаковыми. Например, когда книги печатали в эпоху Иоганна Гутенберга и так далее. Гравюры являлись иллюстративным материалом для книг, и желательно, чтобы они были одинаковыми. Понятно, что они тоже немножко отличались (чуть левее отступ, чуть правее, краска где-то ярче). Но это все-таки уже не искусство».

Гузель Файзрахманова: «Литография Марка Шагала есть и за 60 тысяч рублей, и за 160 тысяч. Зависит от тиража, темы и формата»

Гузель Файзрахманова: «Литография Марка Шагала есть и за 60 тысяч рублей, и за 160 тысяч. Зависит от тиража, темы и формата»

С Насекиным согласна и казанский искусствовед Гузель Файзрахманова, тем не менее отметившая, что печатная графика все же ценится на рынке искусства и у нее есть коллекционеры. Что касается ценообразования в печатной графике, то все зависит от вида изображения и от того, каким тиражом она выпущена. Чем меньше тираж, тем ценнее каждый экземпляр. «У произведений искусства совершенно другое, уникальное ценообразование. Это же не какие-то стройматериалы или квадратные метры. Все очень по-разному бывает. Если, например, аукцион проводится, то цены могут взлететь очень сильно. Литография Марка Шагала есть и за 60 тысяч рублей, и за 160 тысяч. Зависит от тиража, темы и формата», — заключила собеседница.

С коллегой согласилась и Улемнова. «У печатной графики, помимо общих для всех произведений искусства критериев, есть свои специфические. Если говорить о классической гравюре, то, кроме упомянутого выше, имеет значение номер оттиска в тираже, состояние (это у офортов этапы работы над доской), конечно, состояние сохранности листа, — поясняет эксперт „БИЗНЕС Online“. — Для современной печатной графики эти критерии почти неактуальны, так как больших тиражей сейчас не делают. Поэтому цену определяют художественные качества, степень известности, раскрученность на художественном рынке».

Выставка Шагала стоит $500 тысяч? Это много или мало?

Сколько на мировом рынке искусства стоит печатная графика знаменитого уроженца Витебска? Буквально недавно, 9 апреля, в Париже завершились 8-дневные торги «Марк Шагал. Симфония снов», которые провел аукционный дом Sotheby’s. Было выставлено 75 лотов: литографии, монотипии и ранние офорты витебского авангардиста (всего более 700 его работ). По итогам торгов одними из самых дорогостоящих стали «Цирк» (в папке лота 38 листов литографий), продан за 152 тыс. евро, и работа «Дафнис и Хлоя» (42 цветные литографии), купленная за 114 тыс. евро. Остальные продаваемые произведения были дешевле почти в 2 раза. За «смешные» 2–7 тыс. евро продавались на аукционе единичные листы печатной графики Шагала. Например, гравюру на дереве Das Haus купили за 2 тыс. евро. За столько же в прошлом году проданы единичные литографии (по одному листу) Шагала на аукционе Christie’s в Лондоне.

По примерным подсчетам, сходятся во мнении эксперты «БИЗНЕС Online», средняя цена одного листа печатной графики художника-авангардиста — 2–3 тыс. евро, скорее всего, столько же стоят и те, что сейчас представлены на выставке «Марк Шагал. Под единым небом» в ГМИИ РТ. Путем нехитрого подсчета выходит, что вся экспозиция, состоящая из 130 работ, может стоить около 400 тыс. евро, менее 40 млн рублей. С учетом оформления работ в рамы, их страховки и транспортировки конечная стоимость выставки не больше полумиллиона долларов. Сам Башмаков озвучивать цены своих коллекций никогда не спешит. «Я не могу сказать вам в величинах, цифрах (я никогда такие вещи не говорю), насколько эта выставка ценная. Но она очень ценная», — утверждал он в разговоре с журналистом «БИЗНЕС Online» во время открытия выставки 25 марта.

Полмиллиона долларов в качестве стоимости всей экспозиции — это много или мало для выставки, которая вызывает такой зрительский интерес и демонстрируется в главном госмузее третьей столицы России? Напомним только, что рыночную стоимость тех же фешинских «Бойни» и «Обливания» оценивают примерно в $10 миллионов.

И по сравнению с живописью Шагала казанская выставка максимально бюджетная. Например, в прошлом году на Sotheby’s в Гонконге масляная работа «Весенние цветы» («Кувшин с весенними цветами») ушла с молотка за $4,5 миллиона. В ноябре 2023-го на вечернем аукционе современного искусства в Sotheby’s в Нью-Йорке картина «Над городом» продана за $15,6 миллиона. В том же году Шагал стал рекордсменом российских торгов аукционного дома Artinvestment, где его эскиз «Воскрешение» купили за 177 млн рублей ($2 млн). На сегодняшний день аукционный рекорд на произведения авангардиста — $28,4 млн, установленный в 2017 году по итогам продажи картины «Влюбленные» на торгах Sotheby’s.

Так же обстоят дела с графическими и живописными творениями Дали, чьи графические работы тот же Башмаков привозил в Казань в 2023-м. Его графические произведения в разы дешевле, их даже можно найти на российских аукционах. Например, «Чревоугодие» продается за 120 тыс. рублей ($1,3 тыс.), «На колени. Подношение учителю» — за 150 тыс. рублей ($1,7 тыс.). Это не идет ни в какое сравнение с его шедеврами «Портрет Поля Элюара», который купили на торгах Sotheby’s за $21,7 млн, или «Весенней некрофилией», стоимость которой $16,3 миллиона. Конечно, есть исключения, когда и печатная графика художника стоит баснословных денег. Офорт Рембрандта в 2018-м в Лондоне был продан за 2,5 млн фунтов стерлингов ($ 3,2 млн), гравюра Пикассо «Плачущая женщина» ушла за $5 млн на Christie’s в Нью-Йорке в 2013-м, но таких примеров немного.

В общем, любой казанский бизнесмен средний руки, любящий изобразительное искусство, в теории может прикупить пару десятков «картинок» Дали или Шагала и устроить еще одну выставку в родном городе, объявив ее «событием года».

Розалия Нургалеева (на фото с Марком Башмаковым): «Да, она не входит в десятку печати, но это печать с подлинной пластины. Я считаю, выставка удалась, и хочу, чтобы как можно больше людей посмотрели ее»

Розалия Нургалеева (на фото с Марком Башмаковым): «Да, она не входит в десятку печати, но это печать с подлинной пластины. Я считаю, выставка удалась, и хочу, чтобы как можно больше людей посмотрели ее»

«Все выставки мы создаем из своего бюджета»

И тогда возникает вопрос, не умаляя значимости и ценности печатной графики: стоит ли показывать подобные выставки на площадках ГМИИ РТ, главного изомузея такого амбициозного региона, как Татарстан? Не делают ли подобные экспозиции ГМИИ РТ заштатным провинциальным музеем, с удовольствием принимающим у себя коллекционеров, устраивающих беспрерывный «чес» по всей стране? Достаточно сказать, что буквально на днях в Воронеже в областном музее им. Крамского завершила работу выставка такой же тиражированной графики из коллекции Башмакова под названием «Три эпохи Марка Шагала». А «Под единым небом» уже «повисела» в Саратове, Екатеринбурге, Ижевске, Калуге, Ростове-на-Дону…

При этом отметим, что наши эксперты говорят, что заработать самому коллекционеру на таких выставках вряд ли возможно. Башмаков — племянник крупного и уважаемого питерского коллекционера Марка Башмакова, собиравшего действительно лимитированные, ограниченные тиражи изданий. Возможно, считают собеседники газеты, унаследовав коллекцию, он дал родственникам слово, что будет везде выставлять семейную коллекцию.

А у госмузейщиков, объясняют наши спикеры, есть планирование выставочных событий, за которое они отчитываются перед региональным минкультом. «По всей видимости, на музей спускается план, мол, вы должны организовать столько-то выставок в год. Музеи не справляются с этим планом, потому что не видят возможности сотрудничества с другими музеями, у них нет спонсоров, нет никаких предложений от частников. И вот любые коллекционеры, всплывающие в этой канве, предлагающие провести какие-то выставки за свой счет, не привлекая бюджетных средств музея, — они welcome, что называется», — обрисовал ситуацию один из экспертов газеты.

«Все выставки мы создаем из своего бюджета, это учитывая, что более 60 процентов из них в музее проходят на бесплатной основе, — напомнила в свою очередь „БИЗНЕС Online“ директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева. — Вы поймите, у нас есть партнеры, которые нам предлагают проекты, и мы соглашаемся, потому что это очень интересно. Если вы посмотрите, сколько людей ходит на выставку Шагала… Посмотрите, какая она информативная, какая там печать! Да, она не входит в десятку печати, но это печать с подлинной пластины. Я считаю, выставка удалась, и хочу, чтобы как можно больше людей посмотрели ее».

Что мешает справляться с планом, если он есть? Эксперты выдвинули несколько гипотез. Одна из причин, возможно, кроется в том, что в России мало менеджеров-коллекционеров, но с серьезными коллекциями именитых художников, которые предлагают свои услуги региональным музеям. Вторая причина — беззубая политика руководства местных музеев. Что это значит? Нет активного сотрудничества с коллекционерами не только своего региона, но и страны в целом. В данном случае, скорее всего, Башмаков нашел музей, а не музей — Башмакова. Хотя ГМИИ РТ должен искать коллекционеров и галеристов по всей России, чтобы наводить мосты, заключать контракты с ними, предлагать условия, уговаривать привезти в Татарстан свои «накопления».

В-третьих, сотрудничество с коллегами из других регионов. Что мешает татарстанским музеям заключать соглашения с другими музеями? Это необязательно должна быть Третьяковская галерея или Русский музей, а например, галерея Саратова, Самары, Смоленска или Уфы. Тем самым можно «гонять» выставки и обогащать свою плановую выставочную программу. «Отсутствие инициативы, зубастости, энергии, что ли, в этих межмузейных обменах приводит к тому, что директора сидят на своих местах и ждут, когда очередной Башмаков приедет к ним и что-то предложит», — полагает один из собеседников. В качестве положительных примеров эксперты «БИЗНЕС Online» называют региональные музейные ведомства таких городов, как Ярославль, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, где «молодые директора», стремясь показать себя, ведут себя активно на рынке.

Ильдар Галеев: «Пусть будет и такое, никто не говорит, что это нужно запретить или нельзя показывать»

Ильдар Галеев: «Пусть будет и такое, никто не говорит, что это нужно запретить или нельзя показывать»

«А что такое эксклюзивность? Это тоже неустойчивое мнение, меняющееся»

Разве они не должны заниматься прокатом исключительно эксклюзивных выставок крутых художников? «А что такое эксклюзивность? Это тоже неустойчивое мнение, меняющееся, — парирует Нургалеева. — У нас проходит выставка Виктора Сынкова, чьи работы не показывались ни разу. Ни разу у него не было персональной выставки, его вообще за художника не считали. А посмотрите, какой мы проект сделали!»

Россия сегодня «выбита» из линейки гастрольных туров мировых художников, поэтому надо (и приходится) работать с тем, что есть внутри страны, считают некоторые эксперты, при этом подчеркивают, что злоупотреблять «башмаковскими выставками» нельзя.

Хотя основатель и владелец московской галереи Galeev-Gallery Ильдар Галеев считает, что только «выставками-блокбастерами» насытить публику сложно. «Пусть будет и такое, никто не говорит, что это нужно запретить или нельзя показывать, — рассуждает он. — Это как пятое блюдо во время ужина. Никто не против проходных выставок, главное, чтобы это не было назойливо и часто, вот и все». С ним соглашается и искусствовед Файзрахманова. «Не надо на ГМИИ РТ с критической стороны смотреть. Выставка Марка Шагала дает объемное впечатление о художнике. Даже тоже захотелось пойти посмотреть, как все это экспонируется. Понятно, что это не роспись Шагала, не его живопись „Полет над Витебском“, тем не менее это одна из граней его творчества», — резюмировала эксперт.

Посетила выставку и основатель московского центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко, которая недавно приезжала в столицу Татарстана. «Судя по отзывам сотрудника музея, который нам проводил экскурсию, когда я была в Казани, посещаемость выставки прекрасная, думаю, вряд ли люди ее недооценивают. Мне кажется, посещаемость — это один из важных критериев», — дипломатично сказала Троценко «БИЗНЕС Online». Хотя, будем честны, представить выставку уровня «Под единым небом» на самом «Винзаводе» практически невозможно: репутация дороже.

Комментарии 16

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.