В истории США было два примера массового введения тарифов на импорт— это тарифы Мак-Кинли и тарифы Смута – Хоули, и оба раза вышло не очень, отмечает известный экономист Александр Виноградов. О том, чем может обернуться новый заход «импортозамещения по-американски» для самих США и приведут ли ответные меры мировую экономику в рецессию, — в блоге, написанном для «БИЗНЕС Online».

«Досталось всем — и «геополитическому сопернику» Китаю, и ни в чем не повинному Вьетнаму, и даже паре островов в Индийском океане, формально принадлежащих Австралии, где не живет никто, кроме пингвинов»

«Досталось всем — и «геополитическому сопернику» Китаю, и ни в чем не повинному Вьетнаму, и даже паре островов в Индийском океане, формально принадлежащих Австралии, где не живет никто, кроме пингвинов»

Тарифы: исторический взгляд

«Наш слоняра» Дональд Фредович Трамп, конечно же, знатно огорошил весь мир, выкатив свои новые таможенные тарифы примерно на все страны мира — не досталось сытных мер разве что России, Беларуси и Северной Корее, мол, они и так под грузом санкций. Досталось всем — и «геополитическому сопернику» Китаю, и ни в чем не повинному Вьетнаму (можно сказать, за Сайгон, но по факту за продажу «под своим флагом» китайских товаров), и даже паре островов в Индийском океане, формально принадлежащих Австралии, где не живет никто, кроме пингвинов. Нет, пингвины тоже хороши, Мадагаскар не даст соврать, но в целом этот заход на организацию «импортозамещения по-американски» начинает выглядеть изрядным перебором. И дело даже не в том, что, как обещают, эти меры, равно как и ответные, погрузят мировую экономику в рецессию, но в том, что подобное уже случалось в истории, причем истории именно что американской. Но обо всем по порядку.

Со стороны политической все понятно. «Шок и трепет», сообразно стратегии, апробированной США во вторжении в Ирак в 2003 году, отключающей рациональное мышление у противника в военное время и заявляющей жесткую переговорную позицию во время мирное. Далее понятно: кто-то пойдет договариваться и выторговывать уступки в чем-то критичном для себя, кто-то упрется рогом в забор (собственно, именно это сделал Китай, введя зеркальные ответные пошлины) — что ж, пободаемся, посмотрим кто кого.

«Дело даже не в том, что, как обещают, эти меры, равно как и ответные, погрузят мировую экономику в рецессию, но в том, что подобное уже случалось в истории, причем истории именно что американской»

«Дело даже не в том, что, как обещают, эти меры, равно как и ответные, погрузят мировую экономику в рецессию, но в том, что подобное уже случалось в истории, причем истории именно что американской»

Торговля услугами: баланс положительный

А вот со стороны «обоснования» все куда интереснее.

Трамп и его команда, похоже, исходили только и исключительно из формального торгового баланса по товарам и глубокой отрицательности его. Это логично лишь на первый взгляд, поскольку по-хорошему здесь надо бы учитывать и баланс в торговле услугами, а он у США стабильно положителен. Кроме того, имеет значение и сам по себе режим торговли услугами, поскольку это прямо влияет на получаемую статистику.

Дело в том, что торговля услугами в рамках ВТО регулируется GATS, что есть General Agreement on Trade in Services, или, по-русски, генеральное соглашение по торговле услугами. Соглашение GATS вступило в силу в 1995 году. Его цель была проста — развернуть мировые рынки услуг, установить прозрачные правила игры и снизить барьеры между странами в этой сфере.

GATS делит торговлю услугами на четыре «режима поставки».

Mode 1: Cross-border supply: услуга пересекает границу (покупка ПО у зарубежной компании).

Mode 2: Consumption abroad: клиент уезжает в другую страну и там пользуется услугой (классические примеры — образование, медицина или туризм).

Mode 3: Commercial presence: компания из одной страны открывает офис или филиал в другой и оказывает услуги оттуда.

Mode 4: Presence of natural persons: некий специалист приезжает в другую страну и оказывает услуги лично.

Далее понятно: заметная часть американской торговли услугами идет именно что в Mode 3. Условный Amazon или Netflix чаще всего работают посредством формирования юрлица в некоей стране и оказывают услуги для ее жителей от имени данного юрлица — и уже оно само как-то взаимодействует с материнской компанией, располагающейся в США. Проще говоря, капиталы, технологии и контент вполне могут быть полностью американскими, но статистически такой торговый акт не является международным. Если же добавить сюда полностью законные меры оптимизации налогов, то картина усложняется еще больше. Точных цифр, увы, нет, но однозначно можно сказать, что ситуация с реальным торговым балансом США куда лучше, чем кажется на первый взгляд, по статистике.

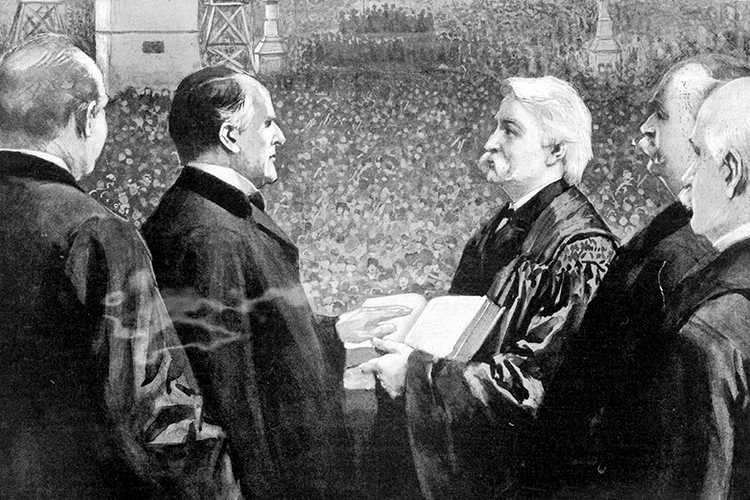

«Уильям Мак-Кинли был автором и основным лоббистом «Закона о тарифах 1890 года», который увеличил среднюю пошлину на импорт почти до 50 процентов»

«Уильям Мак-Кинли был автором и основным лоббистом «Закона о тарифах 1890 года», который увеличил среднюю пошлину на импорт почти до 50 процентов»

Тарифы Мак-Кинли и Смута – Хоули

Наконец, можно на все это посмотреть и с исторической стороны. В истории США есть два примера такого массового введения тарифов — это тарифы Мак-Кинли и тарифы Смута – Хоули. Забегая вперед, сразу скажем: оба раза вышло не очень.

Первая история, про тарифы Мак-Кинли, достаточно проста и на фоне второй истории не очень масштабна. Уильям Мак-Кинли был автором и основным лоббистом «Закона о тарифах 1890 года», который увеличил среднюю пошлину на импорт почти до 50%. Отдельно это касалось белой жести и шерсти, пошлины на них были более чем удвоены. За этим последовал закономерный рост цен на жестяную посуду, привычную для бедняков, и на их же обычную шерстяную одежду, в результате чего республиканцев на ближайших выборах в конгресс жестко прокатили. Промышленности это, конечно же, помогло, но для конечного потребителя цены выросли и остались высокими.

Вторая история, про закон Смута – Хоули, началась в 1928 году, т. е. еще до начала Великой депрессии (обычно за ее начало принимается соответствующий крах в «черный четверг», 24 октября 1929-го). Тогдашний кандидат в президенты Герберт Гувер в надежде привлечь голоса избирателей, а именно фермеров, пообещал сделать все возможное, чтобы повысить тарифы на импорт продовольствия и дать таким образом больше рынка для своих производителей. Выборы он выиграл — и обещание пришлось выполнять, организация повышения тарифов пошла в работу.

Но куда конь с копытом — туда и рак с клешней. Сделать себе более выгодные условия захотели примерно все, начались громкие крики американских «отечественных производителей». В итоге законопроект, изначально выдвинутый сенатором от Юты Ридом Смутом и членом палаты представителей от Орегона Уиллисом Хоули и принятый нижней палатой в мае 1929-го (краха еще не было), предусматривал повышение 845 тарифных ставок. После этого он ушел в верхнюю палату на доработку, которая продолжалась без малого год. Тем временем в стране лопнул пузырь фондового рынка, активность лоббистов достигла невероятных уровней, а прямая информация о готовящемся законе достигла ушей внешнеторговых партнеров США, которые прямо сообщили, что ответят зеркально. Американские экономисты написали на имя Гувера открытое письмо, призывая ветировать закон, с ним также встречался Генри Форд, просивший сделать то же самое. Не помогло: законопроект стал законом и был подписан главой государства Гувером, и по закону этому были повышены 890 тарифных ставок, что отразилось ростом пошлин более чем на 20 тыс. видов различных товаров.

Ну а далее отработали объективные законы экономики, которые, увы и ах, вечно кто-либо пытается на кривой козе объехать. Сначала было все хорошо: подросло промышленное производство, стройка, но потом отработал эффект закрытия рынков сбыта, поскольку внешнеторговые партнеры США приняли схожие меры. Импорт в США за ближайшие четыре года рухнул втрое, а экспорт — на 61%. Таким образом, из-за этого решения произошел жесткий откат в процессе углубления мирового разделения труда с ожидаемыми событиями — с потерями рынков сбыта американские предприятия стали страдать, увольнять людей и закрываться, безработица выросла втрое, достигнув к 1933 году крайне жесткого уровня в 25%. В итоге Гувер ушел со своего поста, и на смену ему пришел Франклин Делано Рузвельт, который свою предвыборную программу строил на критике Гувера и его политики, закономерно его победив с большим перевесом.

Эффект возрастающей отдачи

Во всяком промышленном производстве, организованном (в энергетическом аспекте) за счет эксплуатации сил природы, действует эффект возрастающей отдачи — чем выше мощность и количество производимой (и продаваемой!) продукции, тем ниже стоимость отдельной единицы и, соответственно, выше производительность труда. Это так работает и автоматически порождает определенную специализацию, которая может не нравиться элитам, как это сейчас происходит с Трампом. Кроме того, в случае США положение усугубляется их центральным статусом: все действительно стремятся продавать свои товары на их богатом рынке сбыта.

И вот, значит, на дворе у нас третий заход в ту же самую историю. И эффект, полагаю, будет тем же для всех участников соревнований: с одной стороны, стимул получит внутренняя промышленность, даже захиревшая было из-за присутствия импорта, с другой — продукция, производимая ею, будет дороже и менее качественная, чем импорт, поскольку ориентируется на мелкий (относительно мирового) и менее богатый рынок сбыта. Суммарно же эффект будет негативный, но мнение потребителей особо никому не интересно, особенно если промышленность почему-то в умах имеет сакральный статус.

Вообще говоря, уровень глобализации, определяемый как соотношение всей мировой торговли к мировому же ВВП, не растет (но и не падает!) уже четверть века. Если эта история со взаимным повышением тарифов закрепится, если основные игроки не договорятся между собой, то отход от глобализации можно будет увидеть на этих цифрах, и это продлится какое-то время.

Она, конечно, вернется, так уже случалось, но это будет уже на новом этапе развития мировой экономической системы.

Мнение авторов блогов не обязательно отражает точку зрения редакции

Комментарии 3

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.