«Горбачев существенно расширил свободу, где-то, по-моему, даже переборщил, подменив ее самодозволенностью. Но главное — он был с ног до головы партийным работником. В жертву политике готов принести все», — говорит патриарх российской экономической науки, академик РАН Абел Аганбегян, экс-советник генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. Именно в апреле 2025 года исполняется 40 лет начала перестройки в СССР под руководством его, как выяснилось, последнего руководителя. В интервью «БИЗНЕС Online» Аганбегян рассказал, почему провалилась перестройка 1980-х, как Егор Гайдар спас Россию от развала и что за экономику нужно строить после окончания СВО.

Абел Аганбегян: «Юрист — это недостаточная профессия для понимания экономики, хуже, чем научно-естественные или инженерные профессии»

Абел Аганбегян: «Юрист — это недостаточная профессия для понимания экономики, хуже, чем научно-естественные или инженерные профессии»

«На самом деле экономикой руководил не он, а Николай Иванович Рыжков»

— Абел Гезевич, исполняется 40 лет перестройке, начатой Михаилом Горбачевым. Обычно принято начинать отсчет с его выступления на пленуме ЦК КПСС 23 апреля 1985 года. А я читал рабочую запись заседания политбюро ЦК КПСС от 11 марта 1985-го, на котором все члены ЦК единодушно высказываются за то, чтобы именно Горбачев возглавил партию. В частности, тогдашний советский премьер Николай Тихонов говорит о Горбачеве: «Это первый из секретарей ЦК, который хорошо разбирается в экономике». А секретарь ЦК КПСС Григорий Романов, которого вроде как рассматривали в качестве альтернативы Горбачеву, говорит, что тот «очень быстро разобрался во многих сложнейших вопросах научно-технического прогресса и хорошо проявил себя в работе в комиссии по совершенствованию хозяйственного механизма». Это все верно, Горбачев действительно очень хорошо разбирался и в экономике, и в научно-технических делах?

— Нет, конечно. Это преувеличение. Он окончил сельскохозяйственное высшее учебное заведение в Ставрополе и был специалистом по сельскому хозяйству. Хорошим специалистом. Поднимался с самых низов. Работал комбайнером, стал руководить сельским хозяйством и имел большой опыт партийной работы, возглавляя ставропольский обком КПСС. Потом стал членом политбюро, отвечая за сельское хозяйство. Экономикой в целом он не занимался и экономического образования не имел.

Абел Гезевич Аганбегян — академик РАН, доктор экономических наук, профессор. Был советником генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева в годы перестройки.

Родился 8 октября 1932-го в Тбилиси.

В 1955 году окончил Московский государственный экономический институт, в 1958-м — аспирантуру того же института.

1956–1961 — работа в государственном комитете совета министров СССР по вопросам труда и заработной платы.

1961 — сотрудник Института экономики и организации промышленного производства сибирского отделения Академии наук (ИЭОПП СО АН СССР).

1964–1984 — директор ИЭОПП СО РАН.

1989–2002 — ректор АНХ при правительстве РФ.

Автор и соавтор более 250 научных публикаций, в том числе 20 монографий. Книги по экономическим проблемам перестройки (1988–1989) опубликованы в 12 странах мира.

Почетный член Международного эконометрического общества, иностранный член Болгарской и Венгерской академий наук, член-корреспондент Британской академии наук, почетный доктор университетов Лодзи (Польша), Аликанте (Испания), почетный доктор Высшей школы государственных служащих в Барселоне (ESERP) и Сеуле (Южная Корея), почетный doctor business administration Кингстонского университета (Великобритания), доктор права Калифорнийского государственного университета (Хейвард, США).

Почетный профессор Санкт-Петербургского университета управления и экономики.

Награжден орденами: Александра Невского, Дружбы, Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.

При Андропове, а это было за три года до того, как Горбачев стал первым секретарем, он был назначен третьим секретарем после Черненко и на него впервые было возложено руководство всей экономикой. Тогда Горбачев признался академику Татьяне Ивановне Заславской (она специалист по социальным проблемам села), с которой сотрудничал, будучи докладчиком на пленуме ЦК по агропромышленному комплексу, в недостаточном знании экономики и просил рекомендовать ему советника. Она указала на меня, поскольку я был близким другом Заславской и директором института в новосибирском Академгородке, где она работала.

Он сначала стал вызывать меня на совещания по экономическим вопросам, которые проводил. А однажды, это был 1983 год, оставил после одного из совещаний и предложил стать советником по экономике. Я сказал, что готов все делать, но не хочу менять свою научно-педагогическую работу. Я тогда был председателем КЕПС (комиссии по изучению естественных производительных сил страны, создана в период Первой мировой войны, впоследствии получила название совета по изучению производительных сил (СОПС) — научно-исследовательского учреждения при АН СССР — прим. ред.), руководил отделением экономики в Академии наук и был членом его президиума. Сказал, что буду все делать, что мне поручат. Ни зарплаты, ни отдельного кабинета мне дополнительного не нужно.

Горбачев попросил в тезисной форме сказать ему, в каком направлении, как я считаю, надо развивать нашу экономику. В течение часа мы обсуждали этот вопрос, и он обратился ко мне с предложением написать развернутый доклад на эту тему, дав три месяца срока. Доклад получился примерно на 130 страниц. Идея доклада — за счет дополнительных инвестиций ускорить развитие передовых отраслей машиностроения, особенно микроэлектроники, компьютеризации и информационных технологий, где мы существенно отстали. Предстояло технически перевооружить многие предприятия и построить новые. К тому времени мы серьезно отстали по ожидаемой продолжительности жизни, и надо было осваивать производство высокопроизводительной медицинской техники и серьезно развивать фармацевтику. Обосновывалось также увеличение глубины переработки сырья и материалов с преимущественным ростом конечной продукции не только для внутреннего потребления, но и на экспорт. Речь шла о металлургии, химии, лесопереработке и ряде других отраслей. Особое внимание уделялось развитию строительства, которое тогда затормозилось с заметным увеличением незавершенки, особенно в части жилья.

Я пытался также продвинуть идею Михаила Алексеевича Лаврентьева и других ведущих ученых о реальной интеграции науки и образования по примеру физтеха и Новосибирского госуниверситета, а также о более широком использовании науки и образования в производстве и другой практической деятельности. В области управления и хозяйственного механизма я предложил продолжить косыгинскую реформу, резко сократив число плановых показателей и предоставив широкие, в том числе используя товарно-денежные отношения, полномочия и самостоятельность предприятиям и организациям. Идей о переходе к капитализму, приватизации, рыночной экономике тогда у меня не было.

Главное в политике — приоритетный рост уровня жизни. Я пытался обосновать предложения по ускоренному росту реальных доходов населения и особенно по обеспечению комфортным жильем.

Горбачев несколько раз обсуждал со мной отдельные положения этого доклада, частично он использовал отдельные положения в своих выступлениях. Но на правительственную политику это, по-моему, влияло мало. В то же время я чувствовал, что относительно радикальные положения о ликвидации маттехснаба, прямая работа предприятий с потребителями, более гибкий подход к ценообразованию, где часть цен можно было бы либерализировать, отказавшись от централизации, как это было сделано в европейских соцстранах, не очень его заинтересовали.

Он хорошо выступал, но в практике правительственных мер, а затем в последнем пятилетнем плане, принятом XXVII съездом КПСС, проходившем под руководством Горбачева в 1986 году, все это учтено мало. Намечаемые новые тренды в экономике и социальной сфере тоже представлены недостаточно. Про себя я думал, что это связано прежде всего с двумя причинами. Первая — Горбачев дополнительно получил юридическое образование в МГУ. Юрист — это недостаточная профессия для понимания экономики, хуже, чем научно-естественные или инженерные профессии.

— Почему так?

— Потому что метод исследования, подходы противоположны. Экономика — это анализ. Это попытка за поверхностью, за пеной, если сравнить с текущей рекой, видеть глубинные течения. Для этого надо изучать источники, факторы, все раскладывать. Есть понятие «экономический анализ», это главное в экономике, анализ! А в юриспруденции главное — идентификация. Вы убили с отягчающими обстоятельствами или не с отягчающими обстоятельствами. Вы коррупционер или не коррупционер. Анализа в экономическом смысле юриспруденция не несет. И мыслительный процесс юриста совершенно другой. Юристы не любят цифр, копаться в них, понимать, что за каждой из них стоит, вникать. Это совершенно разные вещи. В экономике все взаимосвязано. Если инвестиции в основной капитал, то они имеют свои источники, свое применение, зависят от финансовой системы, от работы предприятий, государственного бюджета, экспорта-импорта и так далее.

Вторая причина — мне казалось, что ряд членов политбюро не согласны с такими экономическими взглядами и из-за этого Горбачев не может сколь-нибудь радикально претворить их в жизнь и выжидает благоприятный момент.

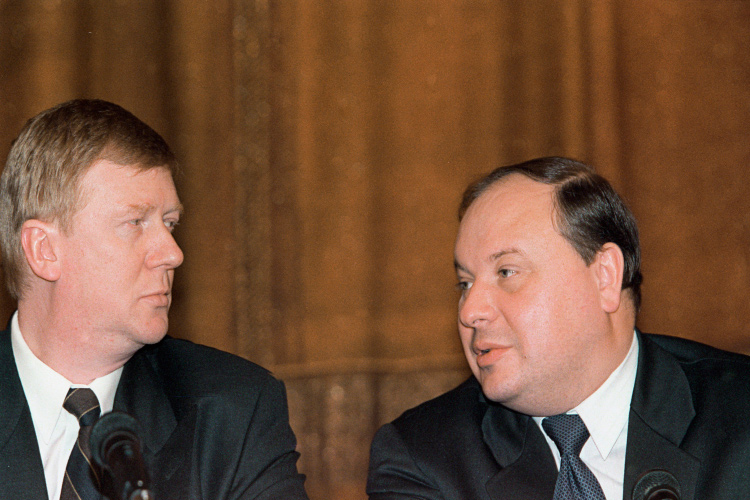

Михаил Горбачев и Николай Рыжков (слева направо)

Михаил Горбачев и Николай Рыжков (слева направо)

— Что в итоге было сделано по вашему докладу?

— По-моему, мало. На самом деле экономикой руководил не он, а Николай Иванович Рыжков. Он был блестящим руководителем, который знал не только машиностроение. По образованию он инженер, руководил Уралмашем, был его генеральным директором, пройдя путь от рядового сварщика. Потом работал в машиностроительном министерстве, был первым заместителем руководителя Госплана и только после этого стал секретарем ЦК по промышленности, находясь под Горбачевым. И Горбачев во многом полагался на Рыжкова. А Рыжков был хозяйственником. Никакой экономической теории он, конечно, не изучал, не знал, иностранным опытом никогда не занимался, за границу надолго не выезжал. Он знал производство, как хороший директор знает свое дело, но это не экономика в широком смысле. Он недостаточно разбирался в финансах, экспорте-импорте. А вот отдельные отрасли, производственные вещи знал превосходно. Был очень умным, честным, энергичным руководителем. Особенно в критических ситуациях.

Он себя блестяще показал в 1988 году, когда было землетрясение в Армении. Два месяца Рыжков там беспрерывно находился. Он так много сделал для восстановления экономики Армении, для ликвидации потерь, как никто другой. Рыжков — святой человек для армян. Я возглавлял комиссию Академии наук по этому землетрясению, тоже работал в Армении и на деле видел то, что он делал.

«Партийные органы приревновали Косыгина, который пользовался очень высоким авторитетом среди хозяйственников»

«Партийные органы приревновали Косыгина, который пользовался очень высоким авторитетом среди хозяйственников»

«Косыгинская реформа дала блестящие результаты»

— Была ли необходимость в перестройке с экономической точки зрения?

— Безусловно. Горбачев принял экономику в печальнейшем состоянии. Косыгинская реформа, которая продолжалась всю пятилетку с 1966 по 1970 год, дала блестящие результаты, очень высокий 7-процентный темп роста развития. Это был наш лучший показатель по отношению к США. Самый высокий рейтинг с нашей стороны был именно после косыгинской реформы. Конец 1960-х — первая половина 1970-х были расцветом СССР по отношению к западным странам. И с технологической точки зрения мы тогда серьезно не отставали. Еще не было высокоточной медицины, еще не возникла та электроника, которая нам недоступна. Мы ноздря в ноздрю развивались по электронике, созданию компьютеров, вообще по основным научно-технологическим подразделениям. Мы держали первенство в космосе, где использовались самые высокие достижения в науке. И у нас высокотехнологические отрасли, такие как атомная, ракетостроение и другие, были на передовом мировом уровне.

Но потом партийные органы приревновали Косыгина, который пользовался очень высоким авторитетом среди хозяйственников. Он поднял директоров. Им дали фонд материального стимулирования. Если у директора была соответствующая прибыль и результаты, он мог строить свои жилые дома, давать премии. У него был фонд накопления, на который он мог расширять свое предприятие, помимо централизованного плана. И этим пользовались опытные хозяйственники. Они были достаточно самостоятельные и стали затмевать парторганы.

Первый секретарь райкома КПСС, например, ничего в руках не имел в смысле денег. А у директора предприятия были конкретно два фонда — фонд материального стимулирования и фонд накопления. Это не понравилось партийным органам. Люди больше обращаются к хозяйственным руководителям, чем к партийным органам. Если вам нужна была квартира, то партийные органы вынуждены были просить директоров предприятий: выдели квартиру учителю, врачу и так далее. В результате партийные чиновники писали в ЦК КПСС, что надо дирекции предприятий поставить под контроль партийных органов. И вышло указание ЦК КПСС о контроле парткомов над дирекциями. Это было самое вредное партийное решение, потому что секретари парткомов не имели такой квалификации, как директора.

Мы восстановили детальную централизацию. Все планировалось. Если у Косыгина были сокращены директивные показатели плана, директор мог отчислять себе в фонды, то в 1970-х годах все это постепенно прекратилось и вернулось к мелочной централизации. А экономика тем временем резко изменилась. Появились новые направления научно-технологического прогресса, связанные с микроэлектроникой, развитием информационной компьютеризации, телефонной передачей данных, стала появляться высокотехнологическая медицина, лучевая диагностика, лучевая терапия и так далее. И мы стали копировать, во многом отказавшись от собственных исследований и разработок. В частности, начали копировать IBM, создавая устаревший компьютерный ряд.

В итоге утратили свою идентичность и стали отставать, прежде всего в микроэлектронике, высокотехнологических отраслях, авиации, отстали в компьютерном деле. Но тогда были благоприятные отношения, конец холодной войны, решения о разоружении. Поэтому мы могли покупать очень многие высокотехнологические изделия у передовых стран — станки с ЧПУ, высокотехнологичные поточные линии, передовое оборудование и многое другое.

— Но все равно начали отставать?

— Да. Если раньше, в период 8-й пятилетки, был темп роста ВВП 7 процентов, то в 9-й уже 5 процентов, 10-я пятилетка — 3 процента, 11-я была совсем плохой, фактически на нуле или близко к этому. Стали возникать трудности, вырос дефицит. И когда пришел Горбачев, надо было что-то делать. Благосостояние не росло. Мы резко отстали по медицине.

Если взять цифры, то в 1964–1965 годах мы достигли 70-летней продолжительности жизни. Это всего на полгода меньше, чем в США, Франции и Японии — самых передовых государствах мира. Здесь мы фактически сравнялись с развитыми странами, а это главный показатель результативности здравоохранения. Показатели по смертности у нас были относительно низкими, а рождаемость была выше, чем в большинстве развитых стран. Так что по демографии мы выглядели хорошо. У нас был большой естественный прирост населения.

Когда мы запустили спутник, а потом человека в космос, то в США была создана комиссия во главе с вице-президентом при Джоне Кеннеди для того, чтобы разобраться, почему СССР оказался впереди Америки по запуску баллистических ракет, по спутникам и космосу в целом. И какой вывод сделала комиссия? Причина в том, что советское образование, начиная со школы, лучшее в мире, а США отстают. Америка была страной, в которой федеральный бюджет не вкладывался в образование. Оно было частным делом и финансировалось бюджетом штата. Его общее финансирование в 1,5 раза было меньше по доле ВВП, чем в СССР.

Отставая по уровню жизни и довольно сильно по обеспечению жильем, мы их догнали по результирующим показателям здравоохранения. Причины — у нас был более длительный отпуск — 24 дня, в США — 12 дней, а в Японии — 6 дней. И сейчас там в основном он 12 дней. Нигде не было такой санаторной сети, профилакториев, пионерских лагерей. Была создана фундаментальная система оздоровления — и в школах, и на предприятиях обычно существовали врачебные кабинеты. Была развита обширная сеть в основном профсоюзных недорогих санаториев с проведением диагностики. Вам вовремя мерили давление, вовремя выявляли гипертонию, ставили на учет, следили, оказывали помощь.

А от чего инфаркты, инсульты? От гипертонии. Сейчас значительная часть населения России не знает, какое у них давление. По оценкам, у 40 процентов населения имеет место гипертония, и это главная причина, что число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний от 3 до 7 раз в расчете на 100 тысяч населения в России выше, чем в передовых странах. От этого умирают ежегодно 860 тысяч человек — 47 процентов от общей смертности. Смертность здесь втрое выше, чем от злокачественной онкологии, в то время как в 30 странах мира смертность от сердечно-сосудистых заболеваний удалось снизить ниже, чем от онкологии.

Экономика коренным образом изменилась. Число изделий несравненно выросло. Если раньше все было просто и наглядно, заботились о количестве тракторов, тоннах стали, угля, нефти, числе станков, которое мы выпустили и которое планировалось, то теперь число изделий измеряется сотнями тысяч и их невозможно сверху планировать. Все стало зависеть от технического прогресса, а он требует свободы. Он основан на творчестве людей, нужна другая социально-экономическая система.

— А Горбачев понимал, что это требует свободы? Почему же он ее не дал?

— Горбачев существенно расширил свободу, где-то, по-моему, даже переборщил, подменив ее самодозволенностью. Но главное — он был с ног до головы партийным работником. В жертву политике готов принести все. И экономику страны в конечном счете, к сожалению, принес в жертву. Под его руководством страна дошла до глубочайшего экономического кризиса, который поразил СССР в последние 1989–1991 годы. Возник огромный дефицит потребительских товаров, неконтролируемые черные рынки, полки магазинов опустели. Имеющаяся у страны валюта и золото были направлены на закупку товаров народного потребления. Мы влезли в долги, и дефицит дополнился острым долговым кризисом. Возникла прямая и скрытая инфляция. Экономика и благосостояние стали падать.

«Горбачев существенно расширил свободу, где-то, по-моему, даже переборщил, подменив ее самодозволенностью. Но главное — он был с ног до головы партийным работником. В жертву политике готов принести все»

«Горбачев существенно расширил свободу, где-то, по-моему, даже переборщил, подменив ее самодозволенностью. Но главное — он был с ног до головы партийным работником. В жертву политике готов принести все»

«Мы мало понимали в экономике капиталистического типа»

— Были какие-то теоретические разработки или планы проведения реформ?

— Они постепенно формировались вокруг идеи перехода от централизованного планирования к рыночной экономике. При этом на первых порах с сохранением «социализма с человеческим лицом», и только к 1989 году отдельные группы специалистов пришли к выводу о необходимости приватизации и движения к развитому капиталистическому рынку с подъемом благосостояния людей. Но вначале это ограничивалось общими рассуждениями и только потом, в 1989-м, было оформлено в конкретные предложения.

Нужно учесть, что мы 70 лет жили при социализме. Мы мало понимали в экономике капиталистического типа. Не разбирались в рыночной системе, конкуренции, биржевой торговле, современной банковской системе. У нас даже цены установлены были централизованные.

— А кто же предлагал Горбачеву все эти реформы? Это были разные люди, разные группы?

— Когда он пришел к власти, не было более-менее единой концепции о том, что делать. Было ясно, что надо что-то делать, как-то двигаться, но реально ни о какой приватизации, ни о каком переходе от социализма к развитому рынку речи не было. Говорили о совершенствовании социализма, улучшении планирования и управления, повышении благосостояния, более активной научно-технической политике. После первого апрельского пленума ЦК КПСС 1985 года с достаточно общим докладом Горбачева в первую очередь было уделено внимание научно-техническому прогрессу. Еще при Андропове по этому вопросу готовился пленум ЦК КПСС, где главный доклад должен был делать Горбачев, но из-за болезни Андропова этот пленум не состоялся, и было решено провести под эгидой ЦК КПСС совещание по этим вопросам. Но по итогам совещания радикальных и конкретных мер по подъему микроэлектроники, генетики, информационной технологии и других передовых направлений принято не было.

Позже главное внимание было обращено на подготовку в июне 1986 года XXVII съезда КПСС, на котором обсуждался новый пятилетний план. Затем стал готовиться пленум ЦК КПСС о перестройке и кадровой политике, который прошел в январе 1987-го. На нем рассматривался вопрос в том числе улучшения управления и хозяйственного механизма. Был принят закон о предприятии, возрождении кооперативов в промышленности и других отраслях, по совместным предприятиям с другими странами, что расширило возможности хозяйствования. Но вопрос, например, о ликвидации Госснаба и непосредственной связи предприятий с потребителями их продукции даже не рассматривался.

Не рассматривался вопрос и возможной либерализации ценообразования хотя бы на часть товаров и услуг. Между тем подобный успешный опыт можно было наблюдать в социалистических странах Европы. Не ставился вопрос о переходе от колхозов к фермерству, зато стал проводиться эксперимент по сокращению числа плановых показателей и предоставлению более широких прав предприятиям. Для этого было выделено несколько министерств, имея в виду, что этот эксперимент потом будет распространен. Он проводился несколько лет под руководством созданной правительственной комиссии. Было принято компромиссное решение о зависимости зарплаты предприятия от результатов труда, приведшее к потере контроля над ростом заработной платы. В строительстве, например, фонд зарплаты был поставлен в зависимость от объема строймонтажных работ, которые в разы больше на одного работника при строительстве стен по сравнению с отделкой и монтажом оборудования. Стало невыгодно вводить в строй недостроенные объекты. Резко возросла незавершенка. Ускорился рост зарплаты, а реальные результаты практически не выросли. И уже в 1988 году денежный спрос стал превышать предложения товаров и услуг, оцениваемых по централизованно назначаемым ценам. Стал увеличиваться дефицит все большего числа товаров в магазинах, развиваться черный рынок, экономика пошла вразнос. Этот путь привел к кризису с падением производства по многим отраслям особенно с 1990 и 1991 годов до начала рыночных реформ.

И все это происходило, когда у нас между спросом и предложением стоял Госснаб. К примеру, тракторный завод производил тракторы по нарядам, которые ему давал Госснаб. Не по предложениям сельхозников, которым нужны совсем другие тракторы. Это никого не интересовало. Между производителем и потребителем стояла огромная машина Госснаба. В ней работали сотни тысяч человек по стране, которые определяли, какие тракторы вы должны произвести и по какой цене. Их не интересовало, куда этот трактор потом денется, где будет складироваться, удовлетворяет ли он спрос. Бо́льшая часть тракторов, которые мы производили, были гусеничными. И это для сухой страны! Гусеничные тракторы нужны только для болота. Гусеничных тракторов в мире только 5 процентов.

Как эффективно подчинить производство реальному спросу, наши хозяйственники и управленцы, да и научные сотрудники не знали, поскольку зарубежного опыта не изучали, да и иностранная литература по экономике было малодоступна, так как противоречила марксизму-ленинизму. Я говорю о 1985, 1986 и даже 1987 годах.

— Но в эти годы же уже что-то делалось?

— Да. Проводилась определенная либерализация. Стали возможны более длительные командировки на Запад. Многие западные ученые приехали в Россию. В США и некоторых других странах появились общества, которые приглашали наших ученых. Люди стали ездить, знакомиться, начали вырабатываться новые взгляды, противоречившие утвердившимся догмам. К чести Горбачева надо сказать, что он не преследовал инакомыслие, не был диктатором. Он не был суровым руководителем, как Андропов, например. Горбачев был либеральным, демократическим человеком. Он не кичился, что он генсек, в отличие от предыдущих лидеров. Я бы сказал, он «распустил вожжи».

В итоге стали появляться статьи о том, что надо ограничить руководящую роль КПСС, исключить из Конституции пункт о руководящей роли КПСС. Республики подняли головы: «Мы бесправны, почему мы во всем подчиняемся союзному правительству? Мы платим все в централизованный бюджет, а что он нам дает? Надо переходить на какие-то новые отношения, дать нам экономическую свободу». Особенно сильные противоречия возникли между Ельциным и Горбачевым. В последующем Ельцин был избран президентом РСФСР и стал противопоставлять себя Горбачеву. Прибалтийские республики прямо начали говорить: мы хотим выйти из состава СССР. Уже в 1987 году стали говорить. Если бы это было раньше, например, при Андропове, то таких руководителей могли бы снять со всех постов или даже арестовать.

«Горбачев допустил вседозволенность, стихию, которая возникла, когда в 1989 году шахтеры отказались добывать уголь, начались их массовые забастовки с богатым и противоречивым набором требований»

«Горбачев допустил вседозволенность, стихию, которая возникла, когда в 1989 году шахтеры отказались добывать уголь, начались их массовые забастовки с богатым и противоречивым набором требований»

«Был неправильный механизм, который привел к экономическому кризису»

— А кого Горбачев больше всего слушал по экономике реформ — Рыжкова? Или он слушал разных людей?

— Эксперименты по управлению предприятиями проводились под руководством Юрия Маслюкова, который стал председателем Госплана и заместителем председателя совета министров СССР. Председателем правительства был Рыжков. Горбачев не вникал в подробности. Он высказывался об общей направленности.

— А с вами они советовались?

— Нет, конечно. Я состоял в комиссии при Маслюкове со многими другими, высказывал свое мнение. Более тесно я общался только с Горбачевым, выполнял его поручения, участвовал в группе по подготовке его выступлений, и, как мне кажется, Горбачев произносил хорошие, но достаточно общие речи. Конкретно экономикой в совете министров занимался академик Леонид Абалкин, являвшийся заместителем председателя правительства, подчиняясь непосредственно Рыжкову. Надо сказать также, что, когда Горбачев стал генеральным секретарем, он официально назначил своим советником академика Петракова. Я же был «на подхвате», как бы полуофициально.

— В 1988 году вы опубликовали работу под названием: «Советская экономика — взгляд в будущее». У советской экономики было будущее? Каким вы его видели?

— Я на тот момент думал, что мы сделаем рывок в научно-техническом прогрессе. Тогда Академия наук СССР процветала. Был государственный комитет СССР по науке и технике. Во главе его стояли великие ученые. Академик Гурий Марчук — президент Академии наук, вполне адекватный человек. Работало отделение экономики, которым я руководил и куда входили международные институты. При мне они образовали отдельное отделение. Мы все работали, строили всякие планы. Примерно до 1988–1989 годов эти планы были в рамках социализма. То есть уже совершенно нереальные с точки зрения будущего. Это был романтизм. Мы тогда не думали о переходе к капитализму, о приватизации, создании частной собственности, новой банковской системе и так далее. Это все стало появляться где-то с 1989-го.

— В 1989 году выходит другая ваша работа: «Внутри перестройки: будущее советской экономики». Скажите, что на самом деле происходило внутри перестройки?

— Я уже сказал о проведенных изменениях в хозяйственном механизме, что было сделано, а что нет. Основополагающим здесь был XXVII съезд КПСС в 1986 году.

Съезд принял последнюю пятилетку по докладу Рыжкова. Очень неяркая пятилетка. Показатели не впечатляют. Они не были фундированы крупными научно-технологическими сдвигами. К разработке этого материала я не привлекался.

— А кто был инициатором всех этих частных, по сути дела, капиталистических нововведений? Тоже Рыжков с Маслюковым или кто-то другой?

— Пожалуй, впервые развернутая программа перехода от плановой социалистической системы к развитому рынку была представлена в объемном докладе комиссии под руководством академика Шаталина при участии зампредседателя совмина РСФСР Явлинского и академика Петракова.

— Еще было много публикаций о том, что «прорабы перестройки» преднамеренно создавали в стране дефицит продуктов питания, табака и других товаров первой необходимости с тем, чтобы вызвать недовольство людей властью и на фоне этой волны крайнего возмущения сменить не только власть, но и общественный строй. Для этого якобы продукты специально выбрасывались в овраги, на лесные обочины, уничтожались, гноились на складах и не завозились в магазины. Похожим способом провоцировалась февральская революция 1917 года. Это правда?

— Думаю, что это не носило массового характера, никто продукты не выбрасывал, специально не гноил, а продавал, чтобы заработать дефицитные деньги. Товары завозили в магазины, но подчас директора магазинов в условиях отсутствия строгости законов и всех видов жесткого контроля сбывали эти товары не людям по государственным ценам, а тем, кто торговал на рыках по более высокой цене. Поэтому появились и стали распространяться закрытые распределители. В нашей академии (РАНХиГС — прим. ред.), когда я стал ректором в 1989 году, был спецбуфет, в который с базы привозили заказы.

Этот дефицит возник из-за неправильного хозяйственного механизма. Из-за потери контроля над динамикой зарплаты. Планов по зарплате не существовало. Она была прикреплена в зависимости от ваших успехов в работе. Но приватизации не было. Представьте, что вы директор магазина и вам платит государство, но вы назначаете цены. Какие цены вы сделаете? Самые высокие, поскольку товар не ваш, вы его не купили на свои деньги. Если бы была приватизация этих магазинов, вы бы товар купили на свои деньги и не ставили бы на него высокую цену, потому что его надо быстро продать. А если вы государственник, то зачем вам это? Вот это было извращено. Был неправильный механизм, который привел к экономическому кризису.

— Давайте подведем своеобразный итог. Почему, на ваш взгляд, провалилась перестройка в экономике? Основные тезисы.

— Первое. Есть объективные причины. Экономика резко изменилась. Огромная номенклатура продукции. Быстрый технический и технологический прогресс, все время появляются новые изделия. И в условиях централизованного плана этим управлять было нельзя. А мы пытались. Возникло противоречие между объективностью усложнения экономики в силу технического прогресса и сложившейся системой управления. Нужно было раньше переходить к рынку. Переходить постепенно, как это сделали Венгрия, Болгария и другие страны. Но им было легче. У них не существовало Госснаба. У них часть цен была не централизована. У них сохранялась частная собственность на небольших предприятиях, в сельском хозяйстве. Они еще помнили капитализм. Они примыкали к западным странам и так далее. А у нас ничего этого не было. Мы 70 лет были под новой властью и жили в новой экономической реальности.

Второе. Руководство страны потеряло власть. Горбачев, будучи генсеком, президентом, потерял власть. Он допустил вседозволенность, стихию, которая возникла, когда в 1989 году шахтеры отказались добывать уголь, начались их массовые забастовки с богатым и противоречивым набором требований. Он допустил, что республики хотят выйти, и не принимал мер, чтобы прекратить это безобразие. Почему произошел распад СССР? Потому что власть отдала силу. Она была бессильна. Она постепенно, но все больше и больше не осуществляла свои права. Ведь многие страны были в гораздо худшем положении. Та же Куба, Венесуэла и некоторые другие страны, которые переходили к социализму. Там люди голодали. Но попробуй взбунтуйся — голову оторвут. Поэтому народ тихо сидел и делал, что было нужно, что говорили, а не что он хотел.

«По моему мнению, Гайдар был очень удачным выбором Ельцина, а вернее, Бурбулиса, которому Ельцин доверял»

«По моему мнению, Гайдар был очень удачным выбором Ельцина, а вернее, Бурбулиса, которому Ельцин доверял»

«Гайдар не допустил настоящего экономического краха, который мог быть»

— Какую роль в развале СССР сыграли противоречия между Горбачевым и Ельциным? Спасти Союз не было никакой возможности?

— За некоторое время до этого, чтобы снять противоречия между Горбачевым и Ельциным, было достигнуто соглашение о создании совместной комиссии, которая разработает нам стратегию, как дальше развивать страну. В эту комиссию вошли Шаталин в качестве председателя и его заместители Петраков и Явлинский. Последний написал работу под названием «500 дней», в течение которых, по его мнению, можно заложить основы рыночной экономики. Было решено также привлечь к этому докладу представителей всех республик, чтобы учесть и их предложения. Представители правительства СССР не были привлечены к этой работе по непонятной для меня причине. Рыжков, по-видимому, обиделся и в противовес этой комиссии Шаталина – Явлинского создал свою комиссию по перспективам развития во главе с Абалкиным.

Я не участвовал и плохо знал об этих работах, так как после июньского пленума ЦК КПСС 1987 года прекратил сотрудничество с Горбачевым, который в известной мере отошел от решения экономических проблем, больше занявшись проблемами развития КПСС и международными вопросами, встречаясь с президентом США Рейганом и председателем правительства Великобритании Тэтчер, чтобы перейти к недопущению ядерного конфликта, покончить с холодной войной, перейдя к разоружению. Горбачев при этом сказал мне о своей переориентации и освободил меня от обязанностей выполнять его оперативные поручения. «Я, — говорил Горбачев, — что мог в экономике сделал, задачи поставлены, надо их выполнять, а это дело Рыжкова».

Так что я замкнулся на своих делах, в том числе отложенных поездках в США, Великобританию и Австралию. Мне предлагали в отдельных университетах поработать несколько недель визитинг-профессором. Вернувшись из этих поездок, я попал на совещание, где обсуждались под руководством Горбачева эти два доклада — Шаталина и Абалкина. Было принято решение сделать общий доклад, с единой согласованной точкой зрения. Неожиданно для меня Горбачев поручил свести эти два доклада воедино мне, возглавив соответствующую комиссию. Я как мог категорически возражал, говорил, что во главе должен быть политик, которого бы все слушали, а я кто такой? Например, Шеварднадзе, но меня никто не поддержал и обязали выполнять. Это была самая неприятная работа в моей жизни, участие в которой считаю для себя позором.

Я взял за основу доклад Шаталина, потому что его в основном одобрял Горбачев, а он был все-таки главный, как мне казалось. И кроме того, мне очень импонировало, что республики с ним согласны, потому что худшее было противопоставление республик союзному центру, который они уже перестали слушать. Понятно, к чему это могло привести. И Ельцин поддерживал этот доклад, поскольку он сам создал эту комиссию и Явлинский ему все время докладывал.

Но я что-то ценное взял и из доклада Абалкина. Там хорошо было написано про уровень жизни, технический прогресс. А Шаталин с Явлинским этого не касались. Они писали, как перейти к рынку, о расширении прав республик, приватизации и так далее.

Горбачев одобрил этот общий доклад. Его разослали в комиссии Верховного совета, которых было 24. Все согласились, кроме одной — сельскохозяйственной. Во главе ее был депутат Стародубцев, старый коммунист, который считал, что по агрокомплексу надо отдельно прописать. И вот когда собрался Верховный совет утверждать этот единый доклад, Горбачев неожиданно выступил и сказал, что в этом докладе, с одной стороны, много спорного, с другой — он очень объемен, более 100 страниц, конечно, перебор, надо страниц 15. Поэтому поручите мне самому сделать этот доклад, чтобы он был всем приемлем. Как я потом узнал, это было следствием протеста Рыжкова против этого доклада. Он, видимо, поставил ультиматум Горбачеву, тот испугался и пошел на попятную. Ельцин очень разозлился. Тогда он сказал, что нельзя соединить «ежа и ужа», и они опять разругались. После этого последовала Беловежская пуща и развал страны.

— А как вы оцениваете гайдаровские реформы? Почему пошли именно путем шоковой терапии? Была ли альтернатива?

— По моему мнению, Гайдар был очень удачным выбором Ельцина, а вернее, Бурбулиса, которому Ельцин доверял. Гайдар создал институт в Академии народного хозяйства, которую я возглавлял. Гайдар работал в газете «Правда», я его позвал своим заместителем. А он сказал: «Не нужен мне заместитель, создайте мне институт». И я создал институт под него, который он назвал институтом экономической политики. Институт стал заниматься вопросами, как перейти к рынку. Они поехали в соцстраны, стали изучать их опыт, как они перешли к рынку, пригласили специалистов-советологов из разных стран, проводили конференции, исследования. Это был молодой коллектив единомышленников в 60–70 человек, которые признавали Гайдара своим руководителем. Гайдар в экономическом плане был выдающимся ученым. У него есть большая книга — «Долгое время» называется, классика просто. С моей точки зрения, он крупный ученый-экономист. Я даже его на Нобелевскую премию выдвигал.

Теперь о том, почему пошли именно таким путем. Гайдар был вынужден что-то делать, но его не слушали. Он хотел провести либерализацию цен в октябре 1991 года. Но Украина воспротивилась, и Ельцин не пошел. Пришлось делать либерализацию цен 2 января 1992-го. Это был правильный шаг, который спас Россию и вернул ее к единству.

Ведь Россия вслед за СССР тоже стала распадаться. Регионы очень обиделись, когда Эстония, Литва стали самостоятельными государствами, а Татарстан — нет. Татарстан поставил перед Ельциным вопрос — давайте заключим договор: мы вам платим налоги, а вы нам за это даете то и это. Тогда уральские области решили создать Уральскую Республику. Дальневосточные области стали создавать свою республику, которая тоже хотела предъявить правительству свои требования. То есть речь шла о том, что Россия превратится из единого государства в какую-то непонятную конфедерацию. Но когда благодаря Гайдару рубль приобрел цену, эти центробежные тенденции постепенно сошли на нет. Гайдар сделал это труднейшим образом. Никто никогда не делал и, я надеюсь, не будет делать либерализацию цен в условиях всеобщего дефицита. Вы представляете: либерализация цен в условиях, когда в магазинах нет товаров! Это надо уметь делать. Причем делать на основе неприватизированных магазинов. Приватизации сделано не было. И в этом была причина небывалого роста цен. Если бы товары в магазине покупались за счет его собственника, он бы сильно не поднимал цены, чтобы они быстрее продавались.

После либерализации цен и введенного ограничения в росте денежной массы полки магазинов в течение 3–4 месяцев наполнились товаром. Деньгам вернули реальную стоимость, и теперь все нуждались в деньгах, которых не хватало. Все республики — субъекты Федерации пришли к правительству с поклоном: дайте денег на пенсии, здравоохранение, содержание аппарата. И про отделение от России забыли. Гайдар не допустил настоящего экономического краха, который мог быть.

Но к лету остановилась промышленность и практически вся экономика, потому что не было денег. Нечем было заплатить учителям за отпуск, не было денег заплатить врачам, не хватало денег для милиции. Но он сумел запустить промышленность, напечатав минимум денег. Очень умело, зачитывая все долги, провели заочную балансировку доходов и расходов предприятий между собой. Благосостояние людей улучшилось уже к осени. Инфляция спала. Но Верховный совет был недоволен, и Гайдара отправили в отставку. Черномырдин — старый хозяйственник, блестящий руководитель. У него был коммунистический совет министров из старых министров, которые были при советской власти, очень хорошие организаторы, но ничего не понимающие в рынке. Он обозвал гайдаровский совет министров «сборищем завлабов», которое занималось непонятными делами. Какой-то дефицит бюджета придумали, какое-то количество денег зачем-то им надо. Все это глупости! Надо возобновить производство, а все остальное само сделается, как это было при советской власти. Финансы следуют за производством. Это не самостоятельная сфера. И они разъехались по предприятиям.

Приехали на ЗИЛ. «Почему стоите?» — «Потому что нам нечем платить рабочим. Дайте нам денег, мы заплатим рабочим, закупим комплектующие, поскольку мы задолжали, и наши машины будут разбираться как пирожки». Им и другим дали денег, ЗИЛ и другие предприятия стали работать, но это подняло инфляцию до 15 процентов в месяц (у Гайдара к осени она снизилась до 3–5 процентов), поэтому в 1993 году, который должен был быть малоинфляционным, цены выросли в 8,6 раза. Промышленность осенью встала, чего Черномырдин не ожидал. Правительство было в шоке.

Они прибежали к Ельцину: «Борис Николаевич, что делать, все встало?!» А он ответил: «Откуда я знаю? Остается одно — звать Гайдара». Позвали опять Гайдара. Сделали его первым замом председателя правительства с особыми полномочиями, и они с Борисом Федоровым, который до этого работал в институте Гайдара, опять все запустили. Потом надобность в Гайдаре отпала, и он опять стал директором института. Институт приобрел самостоятельность и до сих пор существует, институт имени Гайдара.

«Если бы не провели приватизацию, было бы желание вернуться опять к социализму. А Гайдар и Чубайс этого очень боялись»

«Если бы не провели приватизацию, было бы желание вернуться опять к социализму. А Гайдар и Чубайс этого очень боялись»

— Приватизация по Чубайсу. Почему широкие массы населения отлучили от собственности и победил именно такой ее вариант?

— Очень просто. Наряду с достижениями Гайдара он допустил одну трагическую ошибку — не индексировал сбережения людей и наличные деньги, которые у них были. А после либерализации цен 2 января 1992-го они выросли за год в 28 раз. Цены продолжали высокий рост в 1993 и 1994 годах. И все сбережения граждан, начиная от накопленных довольно больших на тот момент денег от работы в Арктике и заканчивая скромными деньгами пенсионеров, превратились в ничто. Пропали. И люди остались без сбережений. Кроме спекулянтов, которые все время их обновляли. Поэтому какая может быть массовая приватизация, если у вас нет денег? Во всех странах ничего подобного не было, и полноценная массовая приватизация проводилась иначе, потому что у людей имелись деньги.

Приватизация должна быть платной, а не какой-то ваучерной! А что было делать? Если бы не провели приватизацию, было бы желание вернуться опять к социализму. А Гайдар и Чубайс этого очень боялись. И они форсировали приватизацию, чтобы не было возврата к централизованному плановому хозяйству. А ведь тогда многие хозяйственники верили, что в конце концов мы вернемся к госсобственности и централизованному планированию и таким образом выйдем из кризиса.

«Трамп против того, чтобы другие страны поставляли в США товары, которые вытесняют отечественные компании и делают их банкротами»

«Трамп против того, чтобы другие страны поставляли в США товары, которые вытесняют отечественные компании и делают их банкротами»

«Трамп — традиционный в старом смысле слова президент США»

— Понятно. Теперь давайте о современности поговорим. Трамп говорит, что перезапустит мировую экономику на новых принципах. Пошлины вводит направо и налево. Против Китая, Канады, Европы, про нас уже не говорю. Те в ответ вводят пошлины против США. Торговые войны разворачиваются уже внутри самого так называемого коллективного Запада. Что происходит?

— Ничего странного в этом нет. Трамп — традиционный в старом смысле слова президент США. Раньше идеология президентов США была одна — Америка для американцев. Это главное для президента. Не надо нам куда-то вмешиваться, где-то воевать, кого-то подчинять. Нужно расширять территорию рядом с Америкой, если есть такая возможность, как, например, произошло с Аляской.

США делают ставку на развитие своей промышленности, а не на инвестиции в Китай и еще куда-нибудь, чем занимались предшествующие Трампу президенты. Трамп против того, чтобы другие страны поставляли в США товары, которые вытесняют отечественные компании и делают их банкротами. Поэтому вводятся пошлины на товары. То же самое и с мигрантами. Не нужны США и лишние мигранты. Ведь им надо давать пособия, бесплатно принимать у них роды, учить их детей и тому подобное. И за все это американцы должны платить высокими налогами. Поэтому Трамп строит стену на границе с Мексикой, через которую переходят в США мигранты из стран Южной Америки.

— К чему это приведет, такая политика президента США?

— Это приведет к тому, что Соединенные Штаты будут по-прежнему развиваться темпами 2 процента в год, лучше Европы и Японии. Уровень жизни в США будет поддерживаться на высоком уровне. Вряд ли получится у США присоединить Канаду, Гренландию, о чем заявляет Трамп. Он хочет также овладеть Панамским каналом. Он озабочен убыточными взаимоотношениями с Украиной, требует взамен организовать у них добычу редкоземельных элементов, в которых США нуждаются.

— Мы сейчас говорим, что готовы совместно с США разрабатывать свои залежи этих редкоземельных металлов, в том числе и на вновь присоединенных территориях. Стоит ли идти на тесное экономическое сотрудничество с США?

— Трамп хочет иметь альтернативные Китаю источники получения редкоземельных элементов, без которых современный научно-технический прогресс тормозится.

— А Китай за это на нас не обидится?

— Китай не собирается с нами разрабатывать эти месторождения. В Россию он вкладывает, как известно, минимум инвестиций, даже на строительство сверхдорогих трубопроводов для поставки в КНР нефти и газа из РФ Китай средств не дал. Будем как-то балансировать. Трамп же не только с нами это хочет делать. Он и на Украине хочет эти элементы разрабатывать. А нам почему не обогатиться? У нас примерно десяток таких месторождений. Есть их карта, которую можно посмотреть на YouTube.

«Нам нужно создать двигатели роста. Мы за 34 года новой России увеличили ВВП на 31 процент, то есть топтались на месте»

«Нам нужно создать двигатели роста. Мы за 34 года новой России увеличили ВВП на 31 процент, то есть топтались на месте»

«Мы за 34 года новой России увеличили ВВП на 31 процент, то есть топтались на месте»

— А что вообще с нашей экономикой сейчас происходит?

— В нашей экономике происходит резкое замедление. У нас в смысле цифр был прекрасный 2023 год. 3,6 процента — рост ВВП, 6 процентов — рост реальных доходов населения, на 10 процентов увеличились инвестиции в основной капитал. Но это во многом за счет огромного роста оборонных расходов и оборонной промышленности.

Еще лучше был 2024 год — на 4,1 процента ВВП вырос, на 7 процентов — реальные доходы, а инвестиции увеличились на 7,4 процента. ВВП вырос на 5,4 процента в первом квартале и на 3 процента в четвертом. Весь год шло снижение темпов. А январь 2025-го показал наименьший рост за последние 25 месяцев. Экономика в 2025 году, по предсказаниям экспертов Центрального Банка и международных организаций, увеличится всего на 0,5–1,5 процента. Оптимисты называют 2 процента. То есть мы погружаемся в глубокую стагнацию и стагфляцию, поскольку продолжается 10-процентная инфляция (я называю официальные цифры по февралю). Так что идет замедление и ухудшение.

— И что нас ждет в обозримом будущем?

— Все зависит от перемирия, которое может быть очень разное. Неизвестно, вернут ли нам хотя бы часть из 300 миллиардов, которые заблокированы на счетах западных стран. Какую часть вернут? Или их потратят на восстановление Украины? Как поступят с санкциями? Надеемся, что часть из них будет снята. Вернутся ли в Россию зарубежные компании? Увеличит ли Европа и Япония потребление нефтегазовых ресурсов России? После перемирия перед нами встанет вопрос о возобновлении устойчивого социально-экономического роста со среднегодовым темпом вначале по 3–4 процента ежегодно, а потом, возможно, и по 5–6 процентов в 2030-м. Устойчивый рост с приоритетом научно-технологического и инновационного развития, с одной стороны, и подъемом благосостояния населения, включая восстановление подорванного сбережения и приумножения народа России, с другой.

Для всего этого нам нужно значительно поднять долю инвестиций в основной капитал ВВП с 17–18 до 25–30 процентов. А долю «экономики знаний» (НИОКР, образование, информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии и здравоохранение) — главную составную часть человеческого капитала — с 14–15 хотя бы до 25 процентов. Это может быть осуществлено за счет кратного увеличения инвестиционного кредита в основной и человеческий капитал, направленный на финансирование технологического перевооружения предприятий, увеличения в 3–4 раза мощностей по производству высокотехнологических товаров и услуг, формирования современной транспортной инфраструктуры. Предстоит перейти к форсированному росту ввода комфортного жилья, являющегося также важным источником социально-экономического роста. Мы должны радикально укрепить технологический суверенитет и перейти на инновационный путь развития.

Есть задание Путина в указе от 7 мая 2024 года — выйти на 4-е место в мире по объему ВВП по паритету покупательной способности, опередив Германию и Японию, уступая Китаю, США и Индии. По понятным причинам — это огромные страны с колоссальным населением больше нас в разы.

Затем нам нужно серьезно поднять благосостояние людей. В указе Путина намечено продлить ожидаемую продолжительность жизни с 73 до 78 лет в 2030 году и до 81 года в 2036-м. У нас по-прежнему очень много бедных и очень сильно вырос разрыв между бедными и богатыми.

У нас очень большой долей ВВП владеют олигархи, что для бывшей социалистической страны крайне странно. Нам нужно реорганизовать все системы управления и перейти на стратегический пятилетний план. Необходимо провести реформу собственности — резко расширить частный сектор. Ликвидировать госкорпорации, которые занимаются коммерческой деятельностью, причем делают это, прямо скажем, неэффективно, залезают в бюджет. Государственные корпорации должны быть там, где надо работать на безопасность, как, например, «Росатом», или те, которые решают государственные задачи. Например, посадочные полосы должны быть государственными. Многие порты должны быть государственными. Единая газовая система должна быть государственной, единая нефтепроводная система должна быть государственной и так далее. Нам нужно резко сократить разрыв между бедными и богатыми. Удвоить пенсии, изменив пенсионный закон. Удвоить минимальную зарплату, подняв ее до 40 тысяч при средней зарплате более 80 тысяч рублей.

Нам нужно создать двигатели роста. Мы за 34 года новой России увеличили ВВП на 31 процент, то есть топтались на месте. Меньше 1 процента прироста в год. Я вам называю цифры Росстата. Скорее всего, завышенные, а не заниженные. Европа за то время увеличилась в 1,5 раза, Америка — в 2 раза, большинство развивающихся стран — от 3 до 5 раз, бывшие социалистические страны во главе с Польшей и Чехией увеличили свой ВВП в 2,5 раза, Индия — в 8,6 раза, Китай — в 13 раз.

Нам нужна реформа финансовой системы. Реформа регионального управления. 70 процентов регионов находятся на худшей экономической системе, придуманной в мире, — дотационной. Дотация — это самое плохое, что есть, антистимулирующая система. В трети регионов нет ни одного собственного банка. Все банки московские. И все эти регионы зависят от того, решит Москва дать денег или не решит. Разве можно так развиваться? Нам нужны социальные и обеспечивающие реформы, в которых я не специалист. В частности, надо сделать так, чтобы судьи были по-настоящему независимыми от государства, чтобы по звонку никто ничего не решал.

— Вы считаете, что все это реально сделать? Есть такие программы?

— Таких программ нет. Но большинство экспертов высокого класса, по крайней мере, десяток таких людей есть, более-менее едины в том, что надо делать. Что делать, совершенно ясно, но этому будут противиться. За 34 года мы создали систему, которую я бы назвал системой государственно-олигархического капитализма с недоразвитым рынком и отсталой социальной сферой. К тому же мы создали систему без мотора. Почему мы за 34 года не выросли в 2–5 раз, как должны были бы? По одной причине — потому что у нас внутри экономики нет двигателя. Если бы был двигатель, мы бы двигались. А мы топчемся на месте. Если мы где-то двинулись вверх, например в 2023–2024 годах, то это не за счет технологического прорыва, не за счет ввода в действие каких-то мощностей авиационных, кораблестроительных, полупроводниковых или фармацевтических, а за счет расширения оборонных. На тех же заводах просто сделали три смены и стали больше производить ракет, снарядов, еще чего-то. Это не тот рост, который нам нужен в перспективе.

Мы стоим перед очень серьезным вызовом: сможем ли мы быть на уровне? Лично мне оптимизм внушают два обстоятельства. Не то, что наша страна обладает огромными богатствами, огромной территорией, колоссальным шельфом, чего ни одна страна в мире не имеет. А то, что наше взрослое население высокообразованно и имеет большие знания. У нас средняя образованность — 13,8 года. Это 29-е место в мире. Это выше, чем Франция, которая на 42-м, Италия, которая на 47-м. Причем в ближайшие несколько лет мы поднимемся вверх. Потому что на пенсию выйдет поколение с более низким образованием. А на их место придут люди, которые уже 11 классов оканчивали, и у них будет уже 15,8 года. То есть средняя образованность вырастет. Это первое, что мне внушает оптимизм.

Чего у нас нет? У нас нет умения, навыков, опыта. Недостаточный уровень управления, и мы не можем эти знания превращать в товары и услуги. Чтобы знания превратить в товары и услуги — это отдельная задача. Вас можно научить водить машину, читая лекции, вы прекрасно будете сдавать экзамены, но это не значит, что, посади за руль, вы поедете. Чтобы вы поехали, вам нужно минимум 40 часов тренировки.

Второе, что позволяет мне оставаться оптимистом, — это наличие в стране регионов, производств и социальных объектов, которые работают на высшем мировом уровне, опережая самые передовые показатели мировых лидеров. В Белгородской области, например, проживали 1 миллион 550 тысяч человек и производилось 1,6 тысячи тонн живого мяса. Я не нашел ни одной страны в мире, где бы производилась 1 тонна живого мяса на человека. В Чувашии уже ряд лет младенческая смертность составляет 1,2 на тысячу родившихся живыми. Лучшая страна в мире Япония — 1,8. Западная Европа — 3,5, США — 5. Средние надои на корову в Ленинградской области — 9,5 тысячи на килограмм, на 1 тысячу килограммов выше, чем в Германии. И это происходит в худшей по показателям молочной отрасли в России, где производство сократилось по сравнению с советским временем с 50 до 31, и мы вынуждены покупать за рубежом 9 миллионов тонн молочной продукции (в пересчете на молоко). В больнице скорой помощи в Нижнекамске, если больного привезли живым, от инфаркта вылечиваются 95 процентов, а от инсульта — 93 процента. В мире таких клиник меньше, чем пальцев на руке. Я мог бы продолжить, поскольку коллекционирую подобные случаи, посещаю эти объекты и потому остаюсь неисправимым оптимистом о вдохновляющем будущем нашей страны.

Комментарии 67

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.