«Русские и татары — гораздо более стремящиеся к утверждению и прославлению себя и своей культуры народы. У них больше желания себя презентовать, привлечь к себе много внимания, устроить небывалый фестиваль, на глазах у всех взобраться на сверкающие столбы до неба, чтобы весь мир видел и об этом знал. А финно-угры пластически куда потаеннее, сдержаннее, скромнее», — рассуждает в разговоре с «БИЗНЕС Online» писатель Денис Осокин. Он рассказал, почему живет в любимой Казани и «Пурпурном Запретном городе», чем его привлекает финно-угорский мир и как на него повлияла выставка «Безмолвие священной рощи» в галерее современного искусства «БИЗON», для которой Осокин написал специальный художественный текст.

Денис Осокин: «Русские и татары — гораздо более стремящиеся к утверждению и прославлению себя и своей культуры народы. У них больше желания себя презентовать, привлечь к себе много внимания»

Денис Осокин: «Русские и татары — гораздо более стремящиеся к утверждению и прославлению себя и своей культуры народы. У них больше желания себя презентовать, привлечь к себе много внимания»

«Казань — это я, я — это Казань»

— Денис, вы сейчас над чем-то работаете?

— У меня обычно большая текучка. Кино, театр, литература, издательские дела, служебная переписка по проектам нынешним и будущим, иногда поездки и выступления в разных городах. Еще прямо сейчас у меня идет двухмесячная литературная онлайн-мастерская. Я наработал и неоднократно проверил на практике две авторские мастерские — мастерская короткой прозы (шире — искусства слова) и мастерская кинотекста.

Во второй мастерской я рассказываю, как создавать любых калибров тексты для кино — от заявок на страничку до полнокровных сценариев игровых и документальных фильмов, аннотаций для афиш и фестивальных каталогов. Я к преподаванию особо не стремлюсь, скорее его избегаю. Но бывает, что выстраиваются созвездия, и я снова берусь и набираю себе небольшую группу. Чаще всего в последние годы сотрудничаю с Открытой литературной школой Алма-Аты (ОЛША), ее делают прекрасные люди, мои давние добрые знакомые, я набираю себе человек 12 в группу, и мы начинаем заниматься. Степень доверия максимальная, ведь все это очень интимные, сокровенные вещи — то, что происходит у тебя за рабочим столом. Стараюсь быть по-настоящему полезным своим слушателям и выдаю сразу все свои секреты.

Другое дело, что, выдавай не выдавай, каждый работает как может. Но любовь к литературе или кино, вообще к пути художника — этого у нас у всех никогда не отнять, поэтому общее время в мастерских получается важное и расставаться не хочется. Ну мы и не расстаемся, а продолжаем всегда друг о друге думать и знать.

В общем, я снова в свободном плавании с 2018-го, но с деятельностью у меня все очень плотно. Живу я 6-й год по двум адресам: в родной огромной Казани и в маленьком и тоже теперь родном городочке на красивой лесной реке, от Казани меньше чем за тысячу километров на север у меня есть квартира-мастерская. Этот свой второй адрес я называю Пурпурным Запретным городом. Как у китайского императора, только лучше.

— В Казани вы сейчас не так часто бываете?

— Нет, что вы! Казань — это я, я — это Казань. Я всегда ее ношу с собой, даже если отъезжаю. Я вот только что 7 месяцев в Казани провел, с начала июня по конец декабря. Теперь перебрался в Запретный город зимовать и встречать весну… Я всю жизнь обожаю и маленькие города, и поселки по берегам бесчисленных наших рек и озер… Я хотел, чтобы ко мне можно было приезжать в гости и в Казань, и куда-нибудь сюда. Чтобы заветная география моя осваивалась не только героями моих книг, но и мною как личностью. Поэтому в 2019 году, когда моя старшая дочка, привязавшая меня в свое время своим здоровьем к городу-миллионнику, оканчивала школу, я подумал: когда, если не сейчас?

— Вы, кажется, говорили, что рады были бы узнать любую землю?

— Меня очень волнует пространство вообще, внутренности нашей самой большой страны, закоулки всего мира и его пестрота. И все мои книги об этом. Я постоянно с помощью своих героев отъезжаю, поселяюсь то там, то здесь, прохожу с ними самые разные пути, следую их судьбам. Ведь в физической реальности сил у человека не так много и жизнь его коротка. Даже иметь два адреса очень хлопотно в плане поддержания быта, и я смог позволить себе такой расклад относительно недавно, вернее, позволяю с сильно переменным успехом, скажу так, и до конца не уверен, что правильно живу. А литература моя протягивается во все стороны. Это такое глубокое счастье, что у художника, писателя есть возможность, физически живя на одном месте и даже не особо куда-то отъезжая, дотягиваться до чего угодно и людей за собой увлекать — всех, кому захочется увлечься, кто обрадуется, кто поверит, кто полюбопытствует…

«Казань — это я, я — это Казань. Я всегда ее ношу с собой, даже если отъезжаю»

«Казань — это я, я — это Казань. Я всегда ее ношу с собой, даже если отъезжаю»

— В Казани зародился благодаря вам новый театр — анемоновый. Расскажите подробнее, как вам с Андреем Опариным пришла эта идея? Какие чувства у вас были, когда премьера состоялась?

— Андрей меня нашел в соцсетях лет 7–8 назад и сказал, что любит мои книжки и было бы здорово нам вместе поработать. Я обрадовался и ответил: конечно, было бы здорово! И так мы несколько лет друг другу махали, говорили, мол, да, хорошо бы вместе поработать, поставить спектакли, снять кино и просто чаще видеться. Мы ведь соседи — Андрей из Ижевска, я из Казани, оба из национальных республик, что добавляет взаимопонимания. А потом, в начале 2021 года, сразу после пандемии, как-то мы друг другу сказали, что надо начинать прямо сейчас что-то делать. Я предложил для начала выбрать любое произведение из мною написанных. Мы выбрали маленькую книжечку под названием «Анемоны». Это одна из самых любимых и важных моих книжечек, такой трактат о нежности, выстилающей поверхность мира живых, которая по самому большому счету важнее всего… И я расписал в виде сценарной карты, как можно поставить в театре эту чистейшую поэзию. Так мы встали на путь воплощений. И летом того же 2021 года с Андреем впервые встретились лично…

Но пока постановка «Анемонов» ждет своего часа, потому что вперед всех наших планов вышла «Луманзе/Снегурочка». Летом 2023 года Андрей собрал нас — близких себе людей — в театральной резиденции-лаборатории в Щелыково. Это Костромская область, Островский район, любимая усадьба Александра Николаевича Островского, где он половину жизни проработал и где закончилась его земная жизнь, и там же — санаторий союза театральных деятелей России. Мы съехались, человек 10 дней на 10, из Ижевска, Казани, Самары, Москвы — должны были поставить за эти дни эскиз спектакля и показать его коллегам. И вот тогда мы на нашем худсовете и выбрали для эскиза только что написанную мной, точнее, Аистом Сергеевым (творческий псевдоним Дениса Осокина — прим. ред.), «Снегурочку»… А себя мы впервые заявили на лаборатории в Щелыково как «Анемоновый театр», еще в заявке на участие, и сидели при таких табличках за двумя столами в санаторской столовой и в программе под этим именем шли…

А сделав эскиз в Щелыково и вернувшись по домам, мы начали думать о том, как бы сделанное довести до полноценного спектакля и где, собственно, делать премьеру? Казанцы у нас — это я, актриса Лена Качиашвили, она играет Снегурочку, наша медиахудожница Алиса Гулканян, позднее в Казани мы подключили актрису Свету Косульникову и режиссера и актера Юру Блинова. В общем, мы, казанцы, предложили Андрею сделать премьеру именно в Казани и конкретно на площадке театра MOÑ. Андрей и сам всецело был за Казань. Мы пришли к Инне Ярковой, поговорили, и театр MOÑ сердечно нас поддержал, мы утвердили даты премьеры и стали готовиться.

После премьеры 31 мая и 1 июня 2024 года MOÑ пригласил нашу «Луманзе /Снегурочку» в свой постоянный репертуар. Поскольку все мы из разных городов и собраться нам довольно трудно — спектакль мы показываем примерно раз в три месяца. Посмотрим, как будет дальше, у нас ведь и планы на другие постановки есть.

«Главное дело моей жизни — это художественная литература. Всем остальным, чем я занимаюсь, могут заниматься другие люди, даже опираясь на мои же произведения»

«Главное дело моей жизни — это художественная литература. Всем остальным, чем я занимаюсь, могут заниматься другие люди, даже опираясь на мои же произведения»

— Что из себя представляет «Анемоновый театр»?

— «Анемоновый театр» — это мечта (а мечты, во всяком случае самые главные, должны сбываться) о своем самом нежном, свободном и портативном, как складной стульчик, театре, который предметно можно запаковать в пару легковых машин или в один микроавтобус и поехать выступать. Авторов-соучастников не связывает ничего, кроме любви друг к другу и желания иногда делать что-то вместе — это самое важное и лучшее, на что мы все способны в качестве людей, пока живы и в своем уме…

— Поражает, как вам этой любви хватает на все: и на литературу, и на кино, и на преподавание. В один «Анемоновый театр», кажется, можно уйти на всю жизнь…

— Главное дело моей жизни — это художественная литература. Всем остальным, чем я занимаюсь, могут заниматься другие люди, даже опираясь на мои же произведения. А вот моих новых рассказов и стихов за меня никто никогда не напишет. И именно в них сгенерированы все мои идеи, именно через родное словесное искусство у меня идет личный прирост. Что на белом свете существует моего? Кто я? Мое на белом свете — это мною написанное, моя литература, а я писатель. Остальное — радость взаимности или экономические причины, по отдельности или вперемешку.

Я бы с удовольствием поменьше работал, оставил бы для себя только литературу, «Анемоновый театр» и время на редчайшее кино, потому что я его люблю тоже. Но как есть, так есть, и я всегда испытываю благодарность к людям, которые меня куда-то зовут.

«Человек — самое сильное из всех живых существ, потому что у него есть ресурс в виде бездонной психики, которая помогает ему выживать, но при этом он очень хрупок и психически, и физически»

«Человек — самое сильное из всех живых существ, потому что у него есть ресурс в виде бездонной психики, которая помогает ему выживать, но при этом он очень хрупок и психически, и физически»

«Финно-угорский мир вообще скромен и больше любит мимикрию»

— Вы называли финно-угорский мир ранимым и даже незащищенным. Что ему «угрожает»?

— Мне кажется, что в новейшее время, в последние лет 20, финно-угорский мир, наоборот, окреп и стал менее стеснительным. А раним человек как таковой — со своей жизнью, своими желаниями, планами. Человек — самое сильное из всех живых существ, потому что у него есть ресурс в виде бездонной психики, которая помогает ему выживать, но при этом он очень хрупок и психически, и физически. И человеческая жизнь — это балансирование на натянутой в струну проволоке между силой и хрупкостью. Все люди ранимы, всех можно вывести из строя, что-то нарушить в их жизни, напугать, отбить охоту, просто уничтожить. Быть человеком вообще сложно. И при этом у всех народов есть свои особенности, палитры, точки упора, маяки, свой арсенал.

В наших краях, на Средней Волге и в Приуралье, три главные системы координат: аборигенная финно-угорская, тюркская и славянская русская. И эти системы тоже теперь смешаны, мы очень давно живем чересполосно и привыкли к такой жизни, и любим ее, не мыслим себя иначе… В первом случае аборигенная, потому что предки финно-угров жили в наших краях раньше кого-либо, все остальные пришли позже, хоть и давно.

В видовом плане мы одинаковы, а если смотреть с точки зрения пластики, способов укоренения, то проступают отличия. И действительно, русские и татары — гораздо более стремящиеся к утверждению и прославлению себя и своей культуры народы. У них больше желания себя презентовать, привлечь к себе много внимания, устроить небывалый фестиваль, на глазах у всех взобраться на сверкающие столбы до неба, чтобы весь мир видел и об этом знал. А финно-угры пластически куда потаеннее, сдержаннее, скромнее. Они тоже любят, чтобы их знали и любили, но в течение многих веков им гораздо важнее было, чтобы им не мешали, не вторгались, куда они сами не просят. У финнов вообще отсутствует экспансия. Крайне трудно представить, чтобы какой-то финский народ в древности или тем более в современности пошел расширяться и теснить соседей. Ну не считая полупервобытных войн за земли с помощью луков и стрел у племен, чьи ареалы перехлестывались.

Финские народы (правильнее для нашей здешней географии говорить «финские», потому что угры — это ханты, манси и венгры и все они живут далеко) на территории современной Центральной России, ее Средней полосы, в Предуралье и на Урале, при переходе Средней полосы в Север и на Севере — аборигены. Они ни откуда сюда не пришли, а сформировались здесь как люди. А вот пришли сюда из степей тюрки и славяне — из западных, более мягких, лесов.

И поскольку финские народы живут на этой земле дольше всех, соответственно, исторически испытывали больше всех натиска со стороны более экспансивных сначала пришлых, а потом уже соседей, они привыкли уходить от конфликтов, выживать. Селиться, например, не по берегам гигантских рек, а в укромном лесном мире. Я, например, береговой житель и вне берегов больших рек и холмов над ними вообще не мыслю своей экзистенции. Но большая река в древности — это большая дорога, по которой все всегда движутся и могут тебя задеть, прийти к тебе и силой взять что-то. Поэтому финны — это леса, извилистые, узкие лесные реки, священные рощи, храмовое отношение к природе, без всякого натиска — брать только то, что необходимо, при этом с поклоном, благодарностью и молитвой. Экономика, соответственно, у них тоже такая: все только по необходимости, без всякого хищничества. С другой стороны, любая традиционная культура человека такова, то есть разумно и бережно вписана в природу.

Финны гораздо меньше любят бороться, доказывать свою точку зрения, тем более что-то утверждать как всеобщую истину и никогда навязывать свое другим. Это на коллективном уровне. На личном все борются, и доказывают, и утверждают, конечно. И при этом финские народы очень памятливые: очень много знают об этой земле, пусть и невербально, владеют ее прозрачными тайнами. Их предки назвали почти ее всю — от Твери и Москвы до Урала, от лесотундры и коми пармы до самарских Жигулей — как первые люди, имеющие здесь язык (я имею в виду гидронимы, ландшафт)…

Они зачастую уже позабыли, как об этом можно было бы рассказать, но генетически, пластически, подсознательно или осознанно всегда знают свое здесь старшинство и внутренне гордятся им. В общем, нужно у нас всегда поддерживать всех, а финно-угров — с какой-то дополнительной лаской.

«Я знаю, как трудно выживать, например, национальным изданиям, особенно финно-угорским — журналам, газетам, арт-площадкам, но они живут и изо всех сил стараются работать, находить себе преемников»

«Я знаю, как трудно выживать, например, национальным изданиям, особенно финно-угорским — журналам, газетам, арт-площадкам, но они живут и изо всех сил стараются работать, находить себе преемников»

— Да, но, говоря о финно-угорской самодостаточности и отчужденности, возникает вопрос: нужна ли эта помощь и ласка им самим?

— Мы с вами слишком смело и глобально сейчас рассуждаем. Национальная интеллигенция — творческая и научная — активна всегда, иначе ей не выжить. И ее представители всегда ощущают себя проводниками. Я себя тоже чувствую проводником, и каждый из участников выставки в «БИЗONе» им является. Это данность, и далеко не все живущие на Земле люди являются проводниками. А художники в своем сталкерстве обгоняют даже ученых.

Всякий художник отдает себе отчет, что он может что-то, чего не может больше никто. И конечно же, любой художник хочет, чтобы люди видели и воспринимали его открытия, как минимум просто знали о них. Точно так же в науке, она — это то же самое, что и искусство, отличие только в методах. В искусстве они художественные, поэтические, а в науке — научные, когда происходит система доказательств строго и исключительно в физической реальности. Искусству же доступны любые миры, не только физический, и ему ничего не нужно доказывать, а лишь опираться на отсутствие фальши, на непрерывное оживление и свет. И ученые, и художники хотят одного: чтобы человек жил как можно дольше и был своей жизни рад, а не скорбел, мучился и удручался. Для ученого точно такая же беда, если он ищет, изучает, делает выводы, а с ним никто не считается, как и для любого поэта, неважно, живописец он, писатель или перформансист…

Я знаю, как трудно выживать, например, национальным изданиям, особенно финно-угорским — журналам, газетам, арт-площадкам, но они живут и изо всех сил стараются работать, находить себе преемников. Ими одновременно гордишься и переживаешь за них. И они сами очень гордятся собой, потому что очень много знают, многое сохранили в себе, и вот так между гордостью и скромностью, порой граничащей с неуверенностью, балансируют.

Хорошего, важного не бывает никогда слишком много. И поэтому любая выставка — это огромная протянутая ладонь, современный городской сакрум, открытая дверь, порт, которые тебя способны преобразить и транспортировать куда угодно, если ты согласишься на это. Так что приходите на выставки! И спасибо всем причастным, это очень нелегко устроить.

— Вы упоминали раньше, что при изучении финно-угорских языков кажется, будто вы их не учите, а вспоминаете. Можно ли сказать, что финно-угорское искусство и культура в целом — это и о том, чтобы «вспомнить» нечто утраченное?

— Мне лично кажется, что я вспоминаю, это абсолютно так. Начнем с того, что русские, как мы с вами, — самый большой славянский народ, исповедующий православное христианство, в котором, помимо восточнославянского, максимально присутствует финское. Финские народы со времен каменного века через металлы и археологические культуры, через племена к современным народам непрерывно формировались здесь. А славяне от своего начала и в середине эти процессы проходили западнее, там, где нынешние Украина, Беларусь, запад России, Польша и часть Германии.

Всего лишь тысячу лет назад восточные славяне активно пошли на восток, где жили аборигенные финские племена, и несколько племен просто исчезли (меря, мещера, мурома), оставив лишь свою топонимику и археологию. Но они не были истреблены, не были отправлены на космических кораблях в другую галактику, а переселились внутрь современных русских: и внешне, и по пластике. Под пластикой я подразумеваю поведение человека на земле в самом широком смысле — как он стоит, сидит, идет, спешит, как пребывает в состоянии покоя, как смотрит, как жестикулирует, как пользуется речью, как молчит…

И для меня современные финно-угры в этом смысле не чужие, а очень родные люди, хотя мы по лингвистическим классификациям даже принадлежим разным семьям. Славяне, русские — это индоевропейская семья, финно-угорские народы — уральская, а татары и чуваши — алтайская. Но все мы — русские, финно-угры и тюрки — в наших средневолжских-предуральских краях очень друг другу близки, потому что давно живем вместе, природа и ландшафт очень сильно повлияли на нашу близость и последняя общая тысяча лет!

«Любая выставка — это огромная протянутая ладонь, современный городской сакрум, открытая дверь, порт, которые тебя способны преобразить и транспортировать куда угодно, если ты согласишься на это»

«Любая выставка — это огромная протянутая ладонь, современный городской сакрум, открытая дверь, порт, которые тебя способны преобразить и транспортировать куда угодно, если ты согласишься на это»

Опять же топонимика: в Нижегородской, Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской, Московской, Тверской, Вологодской областях много славянских названий, зачастую их носят основанные славянами города (Ярославль, Владимир, Городец, Нижний Новгород и др.). Но они появились позже. Ярославль стоит на Волге, Волга является древнефинским именем, скорее всего, означающим Свет, светлую реку, не славянским именем точно. Владимир стоит на реке Клязьме недалеко от впадения в нее реки Нерль — это совершенно аборигенно-финские гидронимы с утраченной уже от древности этимологией. И такие имена являются наиболее древними. Люди сначала называли реку, а потом свое поселение на ней. У нас все это вперемешку, и мы привыкли к этим названиям, нас они не удивляют, а радуют, хотя славянского в них порой просто ноль. Куда ни глянь — Волга, Кама, Ока, Сура, Унжа, Москва, Клязьма — мы эти имена очень давно знаем, так давно, что правильно считаем своими, они наши национальные пароли, верно, но давали их не мы.

Мне финские народы родственны, я это хорошо чувствую по крови, судьбе. У меня, например, к языкам способности, и мир я воспринимаю через его многоязычие. Это мое личное устройство, для меня языки всегда главные проводники, поэтому меня прямо трясет от радости, когда слышу, как говорят на финских языках. Кажется, будто они от меня по-смешному скрылись, но они рядом, нужно просто обойти вокруг правильного дерева правильное количество раз, и они во мне оживут. И да, у меня ощущение, что я их не учу, а вспоминаю, но человека, который один в один чувствовал бы то же самое, я еще не встречал.

По образованию я филолог-славист, живу и работаю на родном русском и сам русский во всех обозримых поколениях. К слову, посмотрите фильмы Аки Каурисмяки, у него показаны все эти внутренности Хельсинки и других городов Финляндии, и там все люди один в один как у нас в Иваново, Кинешме, Нижнем… Совершенно наши по пластике и лицам. Другие народы двигаются заметно иначе. Но поскольку все люди — люди, то мы прекрасно чувствуем друг друга и понимаем, и не только современных, но и древних людей и их культуры. И различия наши должны приносить нам взаимную пользу, а не вред, ведь пестрота мира — это богатство и дар, а не наказание.

— Вам лично знакомы авторы выставки «Безмолвие священное рощи»? И как вам вообще сотрудничалось с галереей «БИЗON», как родился ваш текст о ледоходе?

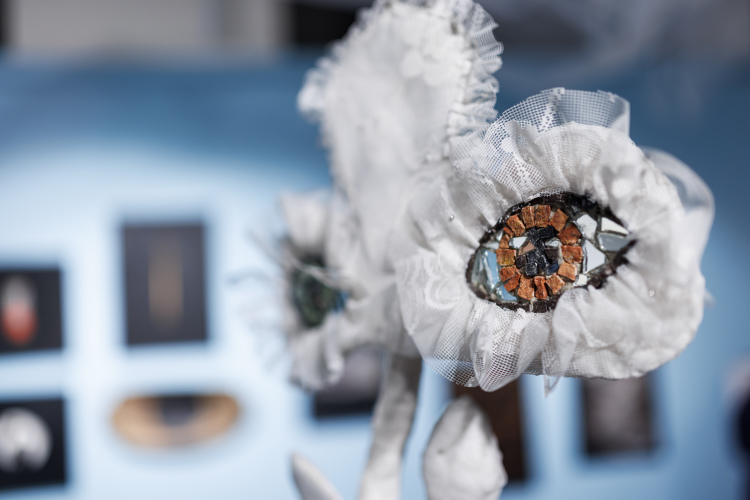

— Измаила Ефимова я знаю и ценю, пожалуй, всю свою взрослую жизнь. Знаю как мастера, а не лично. Он живой классик и водит человечество по финно-угорским смыслам дольше, чем кто-либо из нас. А вот Кучырана Юри и Жон-Жон Сандыра знаю лично. Мы хоть вместе и не работали — я постоянно и по-соседски любуюсь их практиками, они подают всем прекрасный пример работы с пространством, с сакрумом городским и лесным-полевым, пример подлинного сталкерства без всяких метафор. С Максимом Агафоновым, Ульяной Константиновой и Марком Берманом как с авторами я познакомился только что и очень обрадовался такому знакомству — и теперь знаю и уже не забуду, что они есть на Земле. Желаю всем им, друзьям-художникам, процветания, живительного мира в душе и подлинных открытий!

Ледоход — это всю жизнь занимающая меня тема и как природное явление, и как поэтический образ. Я очень давно вынашиваю внутри что-то важное, связанное с ледоходом. И этот текст родился такой первой сокровенной дверью в эту сторону. Этот текст — такая сжатая пружина, которой еще предстоит распрямиться в будущем, даст бог… А все потому, что сокровенен для меня и финно-угорский мир. И одно соединилось с другим, и это для меня просто эврика! И мой поклон галерее «БИЗON», устроившей финно-угорскую выставку в моем родном городе, и за приглашение меня стать сопричастным.

«Мой поклон галерее «БИЗON», устроившей финно-угорскую выставку в моем родном городе и за приглашение меня стать сопричастным»

«Мой поклон галерее «БИЗON», устроившей финно-угорскую выставку в моем родном городе и за приглашение меня стать сопричастным»

— Вы говорили, что у каждого народа есть чему поучиться. Какие черты финно-угорской культуры, на ваш взгляд, особенно в этом смысле ценны?

— Финно-угорский мир вообще скромен и больше любит мимикрию, а не повышенное внимание к себе и направленные на себя оптические приборы. За неброской и бездонной красотой и миролюбием — за этим к финнам. Например, за хрупкостью и деликатностью, которые делают человека не слабее, а выше.

Комментарии 26

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.