«Молодые ученые уезжают за рубеж, оставшихся переманивают «Яндекс», Сбер и другие гиганты. Университеты обескровливаются», — печалятся профессора. Дефицит кадров в науке большой, удерживать их сложно: даже в Иннополисе, например, наукой готовы заниматься 5% выпускников. Зарплаты смешные, на грантах далеко не уедешь, а финансировать фундаментальные исследования компании не готовы — всем нужен результат здесь и сейчас. Но и в таких условиях татарстанские ученые совершают прорывы. Ко Дню российской науки, который отмечался 8 февраля (текст впервые опубликован 9 февраля 2025 года — прим. ред.), рассказываем о тех, кто исследует человеческий организм в невесомости, первым в мире провел эксперимент со спинными клапанами, борется со старением и попал в топ 2% лучших ученых мира.

Численность профессорско-преподавательского состава достигла 6,3 тыс., подросло количество аспирантов 27–29 лет: если в 2022 году их было 760, то в 2023-м — 854

Численность профессорско-преподавательского состава достигла 6,3 тыс., подросло количество аспирантов 27–29 лет: если в 2022 году их было 760, то в 2023-м — 854

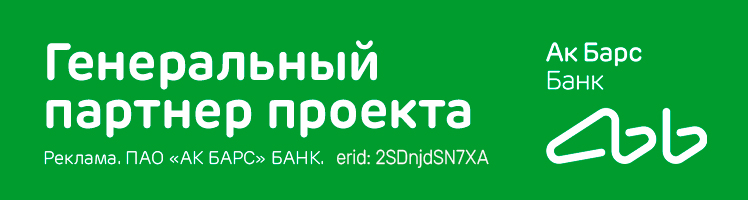

Чем живет наука Татарстана?

«Вы пытаетесь разобраться в том, чего нет», — вздыхали представители научного сообщества, услышав вопрос, что дали татарстанские ученые миру за последние десятилетия. Но преемников Лобачевского, Бутлерова, Завойского и других великих казанских первооткрывателей сегодня в республике 14 тыс. — именно столько научных деятелей насчитывалось в РТ в прошлом году. Эта сфера сейчас настолько закрыта, инкапсулирована как в разрезе областей научного знания, так и академических центров, что выделить наиболее яркие фамилии оказалось непростой задачей. Для начала взглянем на контуры научного Татарстана в целом.

Официально все не так плохо. Число ученых в последние годы практически не меняется, указывала на недавнем брифинге вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Численность профессорско-преподавательского состава достигла 6,3 тыс., подросло количество аспирантов 27–29 лет: если в 2022 году их было 760, то в 2023-м — 854. Количество тех, кто защитил диссертацию и остался работать в республике, стабильно на уровне 84–86%, отметила она. В прошлом году президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов также указывал, что средний возраст исследователей приближается к 60 годам.

Рифкат Минниханов также указывал, что средний возраст исследователей приближается к 60 годам

Рифкат Минниханов также указывал, что средний возраст исследователей приближается к 60 годам

«К сожалению, молодые ученые уезжают за рубеж. Тех, кто остался, переманивают „Яндекс“, Сбер и крупные промышленные гиганты. Университеты обескровливаются. В вузах удобно работать женщинам с детьми: спокойно, удобный график, можно уходить на больничные, отпроситься, чтобы забрать ребенка из садика и так далее. И то она может себе это позволить, только если муж получает нормальную зарплату», — с горечью констатирует, глядя на ситуацию изнутри, завкафедрой реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ, экс-ректор ТИСБИ Алексей Лопатин. И он не одинок в этом понимании ситуации. Почему же так происходит?

Формально ученым можно назвать человека, который после защиты диссертации получил ученую степень, а также имеет звание. Присвоение степеней и званий производится высшей аттестационной комиссией РФ. В России присуждают две ученые степени: кандидат наук и доктор наук.

Ученое звание, в отличие от степени, отражает не исследовательскую работу, а преподавательскую: доцент и профессор. Кроме этого, доцент и профессор еще и должность в вузе. Другие должности в вузе: лаборант, старший лаборант, ассистент, преподаватель, старший преподаватель, завкафедрой, декан, проректор, ректор.

Член-корреспондент является младшей степенью членства в Академии наук. Вершина карьеры ученого — титул академика. За него ученым положены дополнительные выплаты. Так, в конце 2024 года сообщалось, что правительство России увеличило размер ежемесячных выплат академикам РАН до 200 тыс. рублей.

В уставе Российской академии наук указано, что академиками избираются ученые, обогатившие науку трудами первостепенного научного значения, членами-корреспондентами Академии избираются ученые, обогатившие науку выдающимися научными трудами.

Зарплаты ученых. «Сегодня базовая зарплата профессора университета заметно меньше, чем, например, у уборщицы в „Газпроме“. Сравню с наукой в СССР — в советское время зарплата профессора была чуть меньше, чем зарплата секретаря обкома партии. Около 450−500 рублей получал профессор, доцент — 250−300 рублей, притом что средняя зарплата в стране была около 150 рублей. И кстати, самую высокую зарплату в советское время получал президент Академии наук СССР», — говорит член-корреспондент Российской академии образования, профессор Института психологии и образования КФУ, доктор педагогических наук Гасангусейн Ибрагимов.

Исламская карта по нормам шариата

Дебетовая карта с халяльным кешбэком

Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК

По словам Фазлеевой, средняя заработная плата научного сотрудника составляет 94 тыс. рублей. Заместитель казанского научного центра РАН по науке Владислав Чернов сообщил, что главный научный сотрудник получает 46 тыс. рублей. После майских указов зарплаты у сотрудников выросли, сказалась и смена руководства АН РТ, говорит директор Института истории им. Марджани АН РТ Радик Салихов. Средняя зарплата ведущих и старших научных сотрудников составляет 100 тыс. рублей (в 2023 году она была около 70 тыс.), у младших научных сотрудников она ниже, но не менее 70 тыс. рублей. В случае с гуманитариями денежный вопрос стоит острее, ведь технари, в отличие от них, хотя бы могут уйти работать в компанию. К тому же до статуса главного научного сотрудника надо еще дорасти: у аспирантов, как признал на недавнем брифинге президент Академии наук РТ Минниханов, оклад — всего 8 тысяч…

«Финансирование — это 60 процентов проблемы, хотя нельзя сказать, что только деньги являются мерилом успешности. Но ученый не хочет быть голодным. Он должен жить в квартире, а не в общежитии, ездить на машине, а не в автобусе. В СССР квартиры предоставляло государство, кандидату наук полагалась дополнительная комната под библиотеку! Сейчас доцент в 32 года с зарплатой 60 тысяч рублей — либо фанатик, либо сумасшедший. Доставщик пиццы получает в 2 раза больше. О каком престиже науки речь?» — отмечает заведующий кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ, экс-ректор ТИСБИ Алексей Лопатин.

На практике низкие зарплаты вынуждают ученых преподавать сразу в нескольких вузах — при такой высокой нагрузке, конечно, сложно заниматься исследованиями. Поэтому выпускникам Университета Иннополис, которые хотят заниматься наукой, предлагают зарплату сразу больше 100 тыс. рублей, чтобы хоть как-то конкурировать с IT-компаниями. Но это не помогает. «К сожалению, входная воронка очень узкая. Сейчас порядка 5 процентов выпускников Университета Иннополис решают остаться в лабораториях и центрах IT-вуза и заниматься наукой. Считаю, что нам нужно вырасти до 15−20 процентов», — отмечает директор Университета Иннополис Искандер Бариев.

После майских указов зарплаты у сотрудников выросли, сказалась и смена руководства АН РТ, говорит директор Института истории им. Марджани АН РТ Радик Салихов

После майских указов зарплаты у сотрудников выросли, сказалась и смена руководства АН РТ, говорит директор Института истории им. Марджани АН РТ Радик Салихов

Недофинансированность исследований. Эксперты отмечают, что наука в новой России после развала Союза финансировалась по остаточному принципу, фундаментальные исследования были свернуты. «Сегодня финансирование идет преимущественно на грантовой основе, но этого недостаточно, особенно для развития фундаментальных исследований. Гранты выделяют прежде всего на практико-ориентированные проекты, нацеленные на получение результата здесь и сейчас. Фундаментальные же исследования требуют гораздо большего времени и усилий, притом что их результаты чаще всего внедряются в практику не сразу. Но они очень важны для развития практики и тех же прикладных исследований», — подчеркивает Ибрагимов, сетуя, что в поддержке такой науки бизнес не особо заинтересован — у него другие цели и задачи. А государство тоже не спешит это делать приоритетом. «Вся российская нефтяная наука финансируется меньше, чем одна западная транснациональная компания, допустим, Shell», — говорил несколько лет назад на интернет-конференции с читателями «БИЗНЕС Online» академик Ренат Муслимов. С тех пор мало что принципиально изменилось.

Искандер Бариев: «Сейчас порядка 5 процентов выпускников Университета Иннополис решают остаться в лабораториях и центрах IT-вуза и заниматься наукой»

Искандер Бариев: «Сейчас порядка 5 процентов выпускников Университета Иннополис решают остаться в лабораториях и центрах IT-вуза и заниматься наукой»

«К сожалению, кроме „Росатома“ и, может, пары других компаний, которые планируют работу на ближайшие 50 лет, остальным нужен быстрый результат и, соответственно, планирование максимум на три года», — подтверждает Бариев. По его словам, объем инвестиций в исследования в России в 2−3 раза, а в некоторых отраслях и в 10 раз меньше мирового. А конкуренция такая же…

Международная изоляция. В эти дни в штаб-квартире ЮНЕСКО во Франции проходит открытие Международного года квантовой науки и технологий. На мероприятия приехали и представители Российской Академии наук, в том числе директор казанского научного центра РАН Алексей Калачев. Однако иностранные приглашения для центра стали редкостью, отмечает он. Центр оказался под санкциями США. Стало сложнее публиковаться и проводить международные исследования. Так, один из проектов по квантовым сенсорам с участием американского ученого Филипа Хеммера закончился не совсем гладко. «Ему было запрещено фактически с нами общаться. Хотя он в общем-то все предыдущие годы приезжал в Казань, очень активно участвовал», — рассказывает Калачев. Впрочем, профессор факультета химии и биохимии Университета штата Флорида Игорь Алабушин смог завершить совместную с татарстанскими учеными работу по мегагранту, полученному казанским центром для создания высокоэффективных противоопухолевых агентов.

Перекрыт доступ к зарубежной инфраструктуре, без которой невозможно сделать новые открытия, напоминает другой кандидат физико-математических наук из РТ. Так, для россиян закрыт доступ к самой крупной лаборатории физики высоких энергий — Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), где находится Большой адронный коллайдер. «Россия пытается повторить путь СССР: закрытые НИИ, оборонка. Но мир изменился. Науку нельзя изолировать — она глобальна», — отмечает другой эксперт газеты.

Дефицит кадров как следствие всего вышеперечисленного. На сайте hh.ru сегодня опубликована 171 вакансия в Татарстане по специализациям «лаборант», «научный специалист, исследователь». Но в науку идет мало молодежи. Даже в Университет Иннополис, где, казалось бы, можно заработать: коммерческими проектами здесь занимаются 1,3 тыс. человек. Бариев оценивает дефицит сотрудников в 500 человек. «Сумма, на которую коммерческие компании заказывают у нас проекты по разработке продуктов и исследований, высока. Мы испытываем дефицит специалистов, способных качественно выполнить эту работу. Нужен человек на стыке науки и бизнеса, который может провести исследование и превратить его в продаваемое решение. Тогда мы смогли бы предложить заказчикам дополнительные исследовательские работы», — говорит он.

О ком рассказываем и не рассказываем?

Этот во многом условный рейтинг ученых Татарстана — только первая попытка приоткрыть завесу научного мира, рассказать о тех, кто, несмотря на все трудности, своими фундаментальными и прикладными исследованиями двигает науку вперед. Но разве можно сравнить выдающегося историка и физика-изобретателя, создателя лекарств и основателя научной школы? Чем измерить заслуженность, на чем взвесить наукоемкость и как ранжировать несопоставимое? При выборе 50 ярких деятелей науки республики мы вместе с плеядой опрошенных экспертов опирались на следующие метрики:

- Ключевое — ученый должен жить и работать в Татарстане. Мы не включали в список тех, кто уехал (или еще не приехал в республику), а также тех, кто имеет статус почетного профессора, но фактически в вузе не преподает.

- Оценивалась известность ученого с учетом мнения научного сообщества и рекомендаций самих вузов и академических центров. Принималось во внимание также количество званий и заслуг, международное признание и медийный вес. Популяризация науке в ее сегодняшнем состоянии очень нужна.

- Учитывались как теоретические научные достижения, так и прикладные разработки, которые успешно используются на предприятиях, а также их значимость для технологического суверенитета страны.

- Важны были и формальные показатели: количество публикаций, число подготовленных кандидатов и докторов наук, а также индекс Хирша (h-index) — показатель, характеризующий научную активность и продуктивность исследователя. Хотя, как выяснилось, это довольно условный критерий: он сильно колеблется в зависимости от популярности области, кроме того, эксперты указывают на существование договорных цитирований.

«В медицине индекс Хирша 25–30 — норма, в инженерии — гениальность. Но чиновники ставят всех в один рейтинг, а ведь это в корне неверно. В разных областях знаний и наукометрия совершенно разная. Следовательно, то, что для одних норма, для других может быть заоблачной высотой. Грантовая система поощряет „бумажную науку“: У нас платят за количество статей, а не за результат. Это отъем денег у коллег через стимулирующие надбавки.

Сам по себе индекс Хирша относительно справедливый показатель, но в России, как, впрочем, и во всем мире, его накручивают как курс валюты. Ученые договариваются о цитированиях, платят за публикации в Open Access (журналы открытого доступа — прим. ред.). Могу привести пример: ученый, открывший элементарную частицу бозон Хигсса, которую еще прозвали „частицей Бога“, Питер Хиггс, когда у него брали интервью, после вручения Нобелевской премии, сказал, что со своим индексом Хирша он бы не устроился ни в один приличный американский университет. А ведь он сделал величайшее открытие», — отмечает Лопатин.

Научные легенды Татарстана

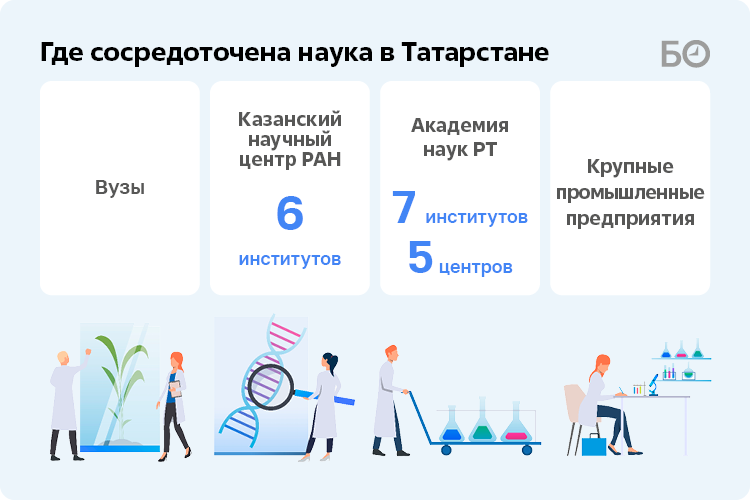

«Очень трудно сказать что-то действительно новое в науке. На уровне чуда это не происходит, надо очень много работать. Но если ученый увидит намек на это новое, если возникнет идея, как это новое постичь, он все бросит и начнет этим заниматься», — сказал как-то академик РАН Кев Салихов в интервью «БИЗНЕС Online». Научный руководитель КФТИ им. Завойского КазНЦ РАН — один из немногих, кому удалось это новое создать: результаты исследований Салихова привели к новой области науки — спиновой химии. За достижения в области электронного парамагнитного резонанса казанский физик не раз был признан на международном уровне: он обладатель Брукеровской премии и золотой медали международного общества ЭПР.

Кев Салихов

Кев Салихов

Интересно, что на банкете после торжественной церемонии вручения медали Салихов вместо ответного слова спел свою любимую татарскую песню «Кара урман». «Иногда бывают неожиданные ситуации, когда мне надо что-то сказать, а я совсем к этому не готовился, — пояснял он журналу „Татарстан“. — Тогда я пою. В какой-то момент я обнаружил, что, когда пою татарские песни, меня хорошо слушают. С тех пор я этим приемом пользуюсь. Ильгам Шакиров мне благосклонно разрешил». Есть и другие интересные случаи: например, однажды Кев Миннулович попросил президента РТ Минтимера Шаймиева перенести свой визит, потому что в это время планировался семинар.

Также под руководством Салихова разработан и сдан в эксплуатацию медицинский низкополевой ЯМР-томограф, он создал научную школу методов радиоспектроскопии, за свою научную карьеру опубликовал более 200 научных работ и подготовил более 20 кандидатов и 10 докторов наук.

Ренат Муслимов — главный идеолог стратегии освоения, поэтапной разработки месторождения. Он отстаивал такие плановые показатели перед ЦК КПСС и Госпланом СССР, чтобы не сгубить недра

Ренат Муслимов — главный идеолог стратегии освоения, поэтапной разработки месторождения. Он отстаивал такие плановые показатели перед ЦК КПСС и Госпланом СССР, чтобы не сгубить недра

Будущий выдающийся геолог Ренат Муслимов, поступая в КГУ, в последний день забрал документы с историко-филологического факультета и подал их на геофак. Всего лишь через три года работы молодой специалист стал главным геологом НПУ «Бугульманефть», еще через 6 лет, к 32 годам, — и главным геологом всей «Татнефти».

Нельзя не отметить и единственного академика из ТАССР — физиолога растений Игоря Тарчевского. Он изучал влияние засухи на фотосинтез растений

Нельзя не отметить и единственного академика из ТАССР — физиолога растений Игоря Тарчевского. Он изучал влияние засухи на фотосинтез растений

Компания в нем не ошиблась. Под его руководством было открыто около 100 месторождений, началась добыча битумов. Он внес огромный вклад в создание теории восполнения ресурсов углеводородного сырья. Муслимов — автор более 670 научных трудов, 200 изобретений, 30 монографий, обладатель 25 патентов на изобретения. Одна из заслуг Муслимова в том, что Ромашкинское месторождение до сих пор живо. Муслимов — главный идеолог стратегии освоения, поэтапной разработки месторождения. Он отстаивал такие плановые показатели перед ЦК КПСС и Госпланом СССР, чтобы не сгубить недра.

Счет для бизнеса от 0Р

Откройте без посещения банка

Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК

Нельзя не отметить и единственного академика из ТАССР — физиолога растений Игоря Тарчевского. Он изучал влияние засухи на фотосинтез растений. Выдвинул и обосновал концепции неспецифических изменений фотосинтетического метаболизма углерода при стрессе. Выдвинул положение о работе в клетках растений единой сигнальной сети, состоящей из взаимодействующих друг с другом сигнальных систем, и изучал проблему их участия в выработке иммунитета у растений к патогенным микроорганизмам и устойчивости к климатическим неблагоприятным факторам. Опубликовал 130 статей и 9 монографий, учебное пособие по фотосинтезу в издательстве. Подготовил 38 кандидатов и 8 докторов наук. Один из его учеников Александр Гречкин стал академиком РАН, он тоже есть в нашем рейтинге. Он внес основной вклад в развитие представлений об оксилипинах как о новом обширном классе биорегуляторов. Среди его открытий — новые пути метаболизма линолевой и линоленовой кислот.

Ректор Университета Иннополис Александр Гасников (индекс Хирша — 42) совмещает в себе управленца, ученого-физика (основавшего на физтехе собственную научную школу в сфере методов оптимизации) и популяризатора науки

Ректор Университета Иннополис Александр Гасников (индекс Хирша — 42) совмещает в себе управленца, ученого-физика (основавшего на физтехе собственную научную школу в сфере методов оптимизации) и популяризатора науки

Физмат-прорыв длиной в 200 лет

Казань всегда славилась сильной математической школой. Еще в 1798 году Павел I во время визита в губернию постановил возродить здесь гимназию, куда направили 7 лучших выпускников Московского университета. Четверо из них были выдающимися математиками, а кто-то впоследствии стал наставником Николая Лобачевского. С момента открытия неевклидовой геометрии прошло почти 200 лет, и мощный задел величайшего ректора Казанского университета все это время подпитывали десятки выдающихся ученых. Иван Симонов, сотрудник отделения физики и экстраординарный профессор астрономии, был единственным ученым в экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева, открывшей в 1820 году Антарктиду. Евгений Завойский в 1944-м (!) открыл явление электронного парамагнитного резонанса. И т. д.

Конечно, сегодня ситуация непростая. Если в начале XIX века европейские профессора стучались в двери, сетуя, что, если «в других государствах науку только терпят, в России ее уважают», то в 2022 году получилось наоборот. Например, команда во главе с Евгением Разинковым, специализировавшаяся на машинном обучении и создавшая AI-магистратуру, уехала из страны. Зато появились другие.

Ректор Университета Иннополис Александр Гасников (индекс Хирша — 42) совмещает в себе управленца, ученого-физика (основавшего на физтехе собственную научную школу в сфере методов оптимизации) и популяризатора науки. В роли последнего он не только снялся в фильме «Влюбленные в математику», но и, придя в Татарстан, решил прокачать школьное образование, регулярно приглашая читать лекции школьникам выдающихся математиков современности и сформировав целую программу «Физмат-прорыв». Впрочем, в Иннополисе, несмотря на дефицит научных умов, много действительно талантливых ученых. Это и Владимир Максименко, специализирующийся на нейроинтерфейсах «мозг-компьютер», который в 2019 году рецензировал самый первый чип Илона Маска по просьбе авторитетного канадского издания Journal of Medical Internet Research. А Евгений Магид, разрабатывающий алгоритмы для мобильных роботов, перешел из Иннополиса в КФУ.

В первую очередь как о выдающемся ученом, а не как о функционере-проректоре говорят наши источники и о Дмитрии Таюрском. Это потомственный физик, который внес значительный вклад в изучение магнитных свойств твердых тел и квантовых жидкостей. И получил международное признание — в качестве приглашенного профессора работал в университетах Германии и Японии. Под его руководством защищено 10 кандидатских диссертаций, и в КФУ он пользуется безусловным авторитетом.

В первую очередь как о выдающемся ученом, а не как о функционере-проректоре говорят наши источники и о Дмитрии Таюрском

В первую очередь как о выдающемся ученом, а не как о функционере-проректоре говорят наши источники и о Дмитрии Таюрском

Много талантов и в КАИ. Виктор Моисеев занимается беспилотниками с 1961 года. Он был научным руководителем (и исполнителем) автоматизации испытаний самолета АН-124 «Руслан» и бортовых систем ИЛ-62 и ТУ-22М на КАПО, руководителем соответствующего направления комплексной программы «Полет» минавиапрома СССР. Выступил главным конструктором систем автоматизированного проектирования. Результаты его работ были использованы для создания корпоративных информационных систем ряда предприятий и организаций республики, а также для радиомониторинга крупных городов РТ. С 2004 года под редакцией Моисеева издается серия книг «Современная прикладная математика и информатика», в которой опубликованы десятки монографий и учебных пособий.

Виктор Моисеев занимается беспилотниками с 1961 года

Виктор Моисеев занимается беспилотниками с 1961 года

Результаты фундаментальных исследований механики деформируемых твердых тел и тонкостенных конструкций Виталия Паймушина тоже оказались суперприкладными. Они обеспечили полное научное сопровождение проектирования и строительства моста через Каму у села Сорочьи Горы, тоннелей и станций Казанского метрополитена, реконструкции третьей транспортной дамбы через Казанку и т. д.

В специализированном центре компетенций «Технологии композитов» под руководством Арсения Поляева работают 60 человек. Это крупнейшая лаборатория, показывающая лучшие финансовые результаты по КАИ и, скорее всего, по РТ. Их в вузе предсказуемо не раскрывают, но общий объем НИОКР КАИ за 2024 год составил 1,4 млрд рублей.

Результаты фундаментальных исследований механики деформируемых твердых тел и тонкостенных конструкций Виталия Паймушина тоже оказались суперприкладными

Результаты фундаментальных исследований механики деформируемых твердых тел и тонкостенных конструкций Виталия Паймушина тоже оказались суперприкладными

В КГЭУ математические методы моделирования разнообразных химико-технологических процессов, экспериментальные исследования позволили Анатолию Лаптеву создать высокоэффективные конструкции промышленных тепло- и массообменных аппаратов, а также аппаратов разделения гетерогенных сред от вредных примесей. Более 60 из них работают на КОСе, НКНХ, ТАНЕКО, «Тобольскнефтехиме» и других предприятиях. А профессор Марат Садыков, изобретший систему мониторинга ЛЭП «Смарт-провод», создал гусеничного робота-разведчика «Батыр 2.0», который строит 3D-модели объектов с использованием инфракрасной дефектоскопии.

Андрей Камашев — физик-экспериментатор из КазНЦ и лучший молодой ученый РТ 2023 года — проводит по 10–12 часов в день у оборудования напылительной установки. Видимо, благодаря такому упорству в 2010-м ему и коллегам первым в мире удалось создать наноструктуру для микроэлектроники, получившую название спиновый клапан. «Материалы создавались в Германии, их привозили сюда, и уже здесь ставили эксперименты. Потом, спустя какое-то время, мы сумели перевезти в Россию немецкую экспериментальную установку, которая в Германии подлежала списанию. Мы смогли ее восстановить, и она сейчас работает даже лучше, чем ожидалось, материалы теперь создаются в Казани», — рассказывает Калачев.

Александр Гречкин внес основной вклад в развитие представлений об оксилипинах как о новом обширном классе биорегуляторов. Среди его открытий — новые пути метаболизма линолевой и линоленовой кислот

Александр Гречкин внес основной вклад в развитие представлений об оксилипинах как о новом обширном классе биорегуляторов. Среди его открытий — новые пути метаболизма линолевой и линоленовой кислот

Химико-биологические науки

Открытие в Татарстане Ромашкинского месторождения привело к развитию сильного направления химии, геологии и сопутствующих наук. Впрочем, еще до этого, с созданием анатомического театра, в Казани появилась заметная медицинская научная школа. Так что в том или ином виде весь естественно-научный спектр охвачен разработками ученых республики.

Большим авторитетом пользуются химики Института органической и физической химии им. Арбузова академик РАН Олег Синяшин и член-корреспондент РАН Андрей Карасик. Сейчас в институте работают над большим проектом, связанным с экологией в промышленных городах. Вместе со специалистами МГУ и РАН планируются решения для мониторинга окружающей среды, для нейтрализации и переработки промышленных и бытовых отходов.

Большим авторитетом пользуются химики Института органической и физической химии им. Арбузова академик РАН Олег Синяшин (на фото) и член-корреспондент РАН Андрей Карасик

Большим авторитетом пользуются химики Института органической и физической химии им. Арбузова академик РАН Олег Синяшин (на фото) и член-корреспондент РАН Андрей Карасик

Светослав Вольфсон — доктор технических наук, заведующий кафедрой химии и технологии переработки эластомеров КНИТУ-КХТИ и заслуженный деятель науки РТ — в 2008 году получил из рук Шаймиева Государственную премию Татарстана за изобретение нового вида резины. Он потомственный ученый, его отец Исаак Вольфсон — настоящая легенда нефтехимии СССР, запускал первый нефтеперерабатывающий завод в Китае и первый полученный авиационный бензин вручил лично Мао Цзэдуну на партийном форуме.

Среди геологов собеседники отмечают проректора по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о Земле КФУ Даниса Нургалеева, который разрабатывает экологичные технологии для нефтедобычи. Совместно с «Татнефтью» им создана технология совместной закачки пара и СО2 при разработке залежей сверхвязкой нефти методом парогравитационного дренирования, рассказывал он. А старший научный сотрудник Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Ирек Мухаматдинов придумал способ проще и дешевле добывать тяжелую нефть, разработав катализаторы, которые повышают нефтеотдачу пластов. За что получил премию президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год. Считается, что это высшая награда для молодых ученых.

Профессор-консультант кафедры физической химии Химического института им. Бутлерова КФУ Борис Соломонов создал новую систему представлений о термодинамике сольватации и межмолекулярных взаимодействий органических неэлектролитов. Он разработал и систему подготовки одаренных учащихся к олимпиадам и дальнейшей научной работы в цепочке «школьник – студент – аспирант – молодой ученый». Был научным руководителем и консультантом 17 кандидатов наук и 2 докторов наук, в том числе Михаила Ягофарова — самого молодого доктора наук в истории КФУ, защитившего диссертацию в возрасте 26 лет.

Легендарный пульмонолог, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии Казанского ГМУ Александр Визель вложил много сил в разработку методики лечения саркоидоза

Легендарный пульмонолог, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии Казанского ГМУ Александр Визель вложил много сил в разработку методики лечения саркоидоза

Есть у Татарстана и достижения в медицине. Заведующий кафедрой фармакологии Казанского ГМУ Рамил Гараев разработал и внедрил в медицинскую практику такие лекарственные препараты, как «Димефосфон» (средство, нормализующее функции нервной системы), «Глицифон» (препарат для лечения рака и предраковых заболеваний кожи) и «Таспира» — шипучую лекарственную форму аспирина.

Легендарный пульмонолог, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии Казанского ГМУ Александр Визель вложил много сил в разработку методики лечения саркоидоза — аутоиммунного заболевания, при котором могут поражаться многие органы и системы. Многие годы его лечили в противотуберкулезных учреждениях преднизолоном с противотуберкулезными препаратами, но Визелю удалось прекратить эту практику, поскольку она перестала соответствовать пониманию этого заболевания. В 2022 году были подготовлены и утверждены федеральные клинические рекомендации по саркоидозу, координатором которых был Визель.

Генетик, заведующий кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии Казанского ГМУ Рустем Исламов участвует в проекте «Роскосмоса» и РАН «БИОН-М» по исследованию механизмов развития гипогравитационного двигательного синдрома в условиях невесомости. В 2024 году его команда разработала генно-клеточный препарат для лечения последствий инсульта, нейротравм, переломов костей, ишемии сердечной и скелетной мышц, его основу составляют собственные лейкоциты пациента. На текущий момент проект находится на стадии дополнительных доклинических испытаний.

Под руководством заведующего лабораторией генетики старения и долголетия Казанского ГМУ Ильдуса Ахметова открыто свыше 500 генетических маркеров здорового долголетия, спортивных и интеллектуальных способностей, а также геномных предикторов эффективности коррекции веса, саркопении и других фенотипов человека. Совместно с зарубежными коллегами открыл универсальный биомаркер старения — EDA2R. А также проведена первая в мире расшифровка генома спортсменов (татар-борцов).

Среди высоко признанных на международном уровне можно выделить Рената Назмутдинова — профессора кафедры неорганической химии им. профессора Ахметова КНИТУ, специалиста в области теоретической электрохимии — и Массона Патрика Ивона Мориса — главного научного сотрудника Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и французского генерала военной медицинской службы в отставке. В 2023 году КФУ сообщал, что индекс Хирша последнего — 69, по данным Research.com, его D-индекс (индекс Хирша в конкретной дисциплине) составляет 63.

Оба ученых входят в топ 2% лучших ученых мира по версии платформы Scopus, который ежегодно проводит Стэнфордский университет. Всего в списке 19 имен из Татарстана.

Андрей Степанов, Физико-технический институт им. Завойского, казанский научный центр, Российская академия наук.

Равиль Нигматуллин, Казанский национальный исследовательский технический университет им. Туполева – КАИ (входит в топ 2% лучших ученых мира – 2024).

Чарльз Х. В. Хойл, Казанский медицинский журнал.

Сергей Сушков, Казанский федеральный университет.

Игорь Коннов, Казанский федеральный университет.

Айрат Димиев, Казанский федеральный университет.

Ленар Тагиров, Физико-технический институт им. Завойского, казанский научный центр, Российская академия наук.

Равиль Фахруллин, Казанский федеральный университет.

Юлия Будникова, Институт органической и физической химии им. Арбузова, казанский научный центр, Российская академия наук.

Герман Будников, Казанский федеральный университет.

Геннадий Евтюгин, Казанский федеральный университет.

Валерий Шлянников, казанский научный центр, Российская академия наук.

Вахид Мамедов, Институт органической и физической химии им. Арбузова, казанский научный центр, Российская академия наук.

Александр Коновалов, Институт органической и физической химии им. Арбузова, казанский научный центр, Российская академия наук.

Олег Морозов, Казанский национальный исследовательский технический университет им. Туполева – КАИ.

Олег Михайлов, Казанский национальный исследовательский технологический университет.

Виталий Паймушин, Казанский национальный исследовательский технический университет им. Туполева – КАИ .

Для определения места ученого в рейтинге используется формула, основанная на индексе Хирша, числе публикаций, количестве цитирований и других наукометрических показателях.

Социально-гуманитарные науки

Мировой центр компетенций по татарскому языку и литературе, а также истории Золотой Орды находится в Казани, считает директор Института истории им. Марджани Салихов. Здесь создают международные научные журналы, некоторые в том числе индексируются и в базе Scopus, где публикуются исследователи со всего мира, рассказывает он. И конечно, Академия наук РТ представляет довольно достойный корпус исследователей татарской истории. При этом часто гуманитариев обижают пренебрежительным отношением к их делу, сетует Салихов.

Основоположником исторической науки о Татарстане считается академик Индус Тагиров

Основоположником исторической науки о Татарстане считается академик Индус Тагиров

«Например, я был свидетелем того, как одного очень известного нашего гуманитария спрашивали: а где у вас наука? Вот вы издаете источники XVII века по истории Казанского Поволжья. Вы же просто взяли, перевели на современный язык и опубликовали. На самом деле, чтобы перевести источник первой половины XVII века, мало знать скоропись. Но надо знать прекрасно процессы, происходившие в политической, социальной, общественной, культурной жизни государства, а также вот на этой территории, на которой данный источник обнаружен. Это очень редкие специалисты», — отмечает он.

Основоположником исторической науки о Татарстане считается академик Индус Тагиров. Он специалист по советскому периоду истории России. Тагиров одним из первых в стране рассмотрел влияние национального фактора на общественно-политическое развитие России, широко осветил историю национальной государственности татарского народа с древнейших времен до современности. Благодаря его работе были реабилитированы и возвращены истории имена крупных общественно-политических деятелей татарского народа Галимджана Баруди, Гаяза Исхаки и др.

Другой аксакал Академии наук РТ — историк Рафаэль Хакимов. Как ученый он известен прежде всего по 7-томнику «История татар с древнейших времен» — первому в мировой науке фундаментальному научному труду, охватывающему историческое прошлое татар начиная с III тысячелетия до н. э. и до новейшей истории Республики Татарстан на рубеже XX–XXI веков. Который, впрочем, не избежал критики.

Рафаэль Хакимов известен прежде всего по 7-томнику «История татар с древнейших времен»

Рафаэль Хакимов известен прежде всего по 7-томнику «История татар с древнейших времен»

Раскопки доктора исторических наук, члена-корреспондента АН РТ Фаяза Хузина в свое время сыграли решающее значение в определении 1000-летнего возраста Казани. Хотя споры по этому поводу есть и сейчас. «Где можно было купить древнюю, самую раннюю чешскую монету? Чехи сами об этом узнали только от нас, для них это было шоком. По этой монете мы созвали симпозиум, который проводили в Праге. По одной монете! Потому что значение ее велико. Она 930 года, мы же датируем Казань 1005-м. Это очень условная дата, еще раз подчеркиваю. Археология точной даты не дает», — объяснял Хузин в интервью на «БИЗНЕС Online».

Продолжает дело великих татарских историков и молодежь. Так, главный научный сотрудник Института истории им. Марджани, профессор АН РТ Лилия Габдрафикова основала направление изучения истории повседневности. Оно не изучает сугубо глобальные политические процессы, а занимается деталями жизни людей: что они ели, чем занимались, как лечились, в какие наряды одевались и т. д.

Главный научный сотрудник Института истории им. Марджани, профессор АН РТ Лилия Габдрафикова основала направление изучения истории повседневности

Главный научный сотрудник Института истории им. Марджани, профессор АН РТ Лилия Габдрафикова основала направление изучения истории повседневности

Наука на предприятиях

Крупные промышленные предприятия еще более закрыты, чем институты. Имен своих исследователей там не называют — боятся хантинга. Как только в СМИ появляется информация о достижении ученого — на него сразу же сыплются приглашения, причем не только из российских компаний, рассказывает один из собеседников газеты. Кроме этого, предприятия стараются не светить свои разработки. «Есть ученые, исследователи, которые не публикуются, но много работают внутри предприятия, конструкторского бюро. Его исследования патентуются, но компании пытаются закрыть эти разработки и использовать их для своих задач. Это может быть великий человек, но о нем мало кто знает», — рассказывает Бариев.

При этом крупные предприятия — один из столпов, где сосредоточена наука в республике. В «Татнефти» основой для разработки передовых технологий и решений в области разведки, добычи и транспортировки нефти стал «ТатНИПИнефть». Это один из крупнейших научных центров российской нефтяной отрасли. Здесь работают 15 докторов и 59 кандидатов наук. За десятилетия здесь создано более 3 тыс. изобретений (на 15 из которых получено 76 зарубежных патентов), издан 91 сборник трудов, 237 монографий, опубликовано более 10 тыс. научных статей.

Один из наиболее ярких представителей института — Ирик Фаттахов, директор по повышению нефтеотдачи пластов, волновым и биотехнологиям. Самый молодой доктор технических наук в компании и один из самых молодых в нефтяной отрасли — защитил докторскую диссертацию в 35 лет. Под его руководством создается научная школа, которая специализируется на регулировании разработки месторождений с применением инструментов моделирования, технологий увеличения нефтеотдачи, машинного обучения, прикладного программирования и отбора химических реагентов. В его ведении функционируют три лаборатории, реализуется ряд новых перспективных проектов компании, включая цифровой двойник нефти, формирование кластера нефтепромысловой химии и несколько проектов в области биотехнологий для нефтедобычи и нефтесервиса.

Кроме этого, «Татнефть» отстроила большой кампус Высшей школы нефти, в которую трансформировался Альметьевский государственный нефтяной институт. Куда, как рассказывают наши собеседники, приглашают лучших преподавателей и ученых. «Это прямо редкий случай крутой инвестиции компании в науку и образование. Я не знаю таких примеров в России больше», — отмечает один из представителей научного сообщества РТ.

СИБУР вовсю строит в Казани новый научный центр, который должен открыться в следующем году. О сенсационном решении холдинга перенести всю науку в Татарстан (R&D-центр претендует на лидерство в рамках всей нефтехимической отрасли страны) сообщал председатель совета директоров компании Леонид Михельсон в 2023 году. Там будут вестись разработки полного цикла — от лабораторных исследований до создания промышленных технологий и их коммерциализации. Часть направлений и дирекций научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации», который возглавляет Ильназ Зарипов, находится в процессе переезда в Казань.

Одним из ключевых направлений работы центра станет разработка катализаторов. В Татарстане уже разместилась дирекция гетерогенного катализа под руководством кандидата химических наук Анастасии Бабиной, которая стала героиней федерального проекта «Наука в лицах» в 2024 году. Она занимается разработкой катализаторов, от которых зависит 80% процессов в нефтехимии. Работу по будущей катализаторной фабрике курирует Николай Колосов. Специалисты «СИБУР Инноваций» приложили руку к следующим проектам: катализатор скелетной изомеризации бутиленов, катализатор дегидрирования н-бутана по технологии Гудри, собственная технология производства гексена.

А вот КАМАЗ, например, имен не раскрывает, ограничиваясь наукоемкими направлениями: это беспилотные технологии, электротранспорт, а в перспективе — водородная тематика.

---

Это первый рейтинг «БИЗНЕС Online», посвященный выдающимся ученым Татарстана. Достойных героев из мира науки в нашей республике невозможно уместить в одной публикации, и мы призываем дополнять список в комментариях.

Комментарии 99

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.